董其昌攒捉笔法研究

■苏刚

董其昌攒捉笔法研究

■苏刚

董其昌在 《画禅室随笔》论用笔中提出“作书之法,在能放纵,又能攒 (音cuán)捉。每一字中失此两窍,便如昼夜独行,全是魔道矣。”翻译过来就是: “作书之法在于既能放得开,又能收得住。书写中如果做不到这两点,就象把白天黑夜截然分开,全是歪门邪道。”

首先,董其昌将“放纵”与“攒捉”视为书法的“两窍”。而“窍”用来比喻事物的关键。其次,“两窍”之中,“攒捉”重于“放纵”。这是因为书写中的放纵要比收束容易得多,在具体书写实践中,主动控制毛笔而且达到想要的效果要比信马由缰困难得多。同时,这也是董其昌所一贯批判的“信笔”的真正指向——由人控制笔,而非由笔控制人。这是董其昌书法控制论的具体表现。其三,在“每一字中失此两窍,便如昼夜独行,全是魔道矣”的表述中,董其昌将“两窍”视为相辅相生的两端,这种阴阳相生的哲学观表现了董其昌笔法观的辩证性,即笔法是互相对比而存在的。

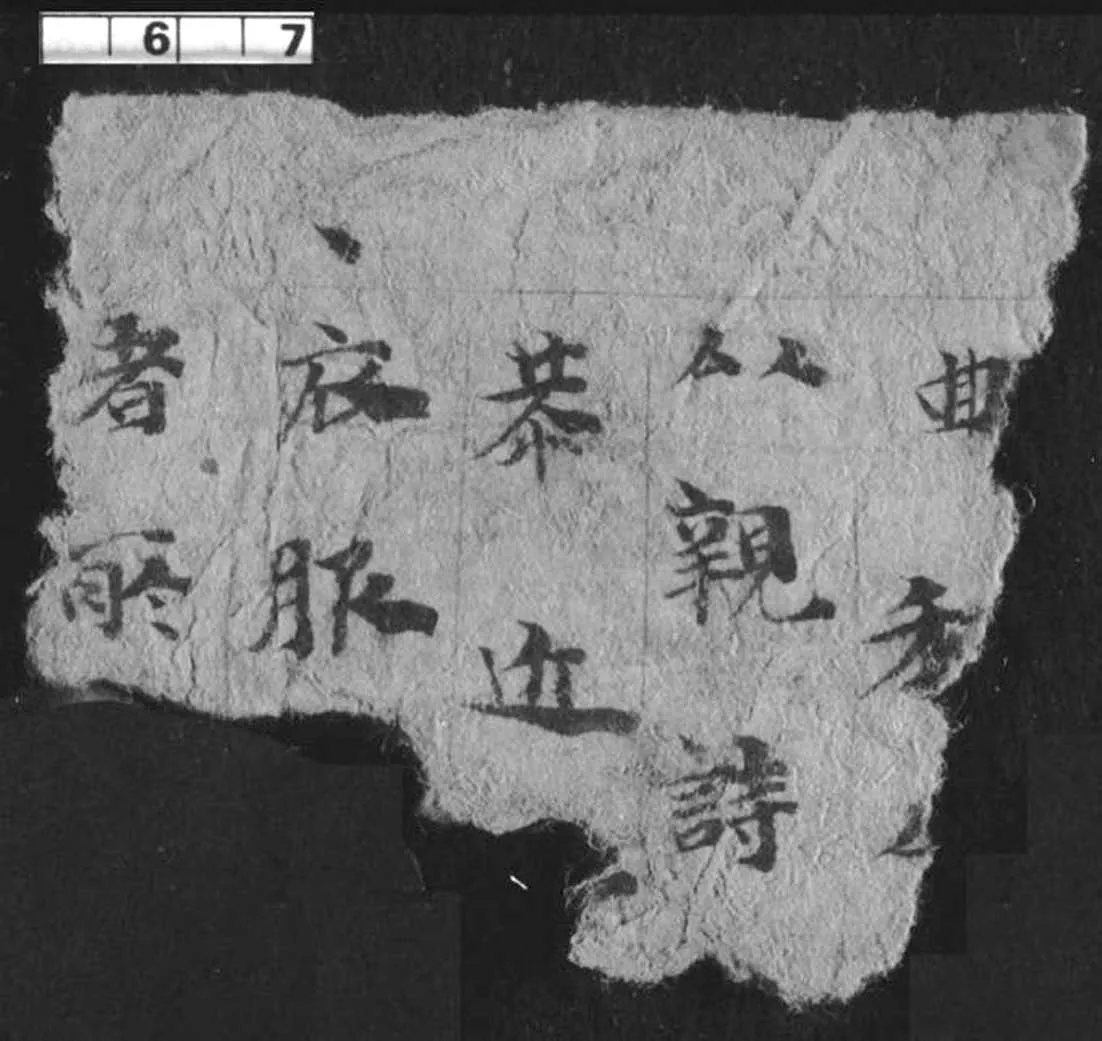

晋人残纸,现藏于旅顺博物馆。其中“衣” “服” “近”等字用笔粗细变化之大暗示着提按与收放达到了夸张的程度。

那么,攒捉到底是不是笔法呢? “以右手 ‘经典’执笔法有规律地来回转动毛笔,令毛笔纵横自如的方法,即是 ‘笔法’。运用这种笔法,即是 ‘用笔’。”[1]按照这个定义,攒捉肯定是笔法。那么,到底是什么样的笔法能让董其昌如此重视呢?宏观上讲,笔法上的“攒”指顿笔跃出; “捉”指笔锋急停转向。二者相合是指借助起笔之后所获得的毛笔运行初速度,在转折处实现蓄势和转笔,能力强者“导之则泉涌,顿之则山安”;能力弱者“该留留不住,该放放不开”。

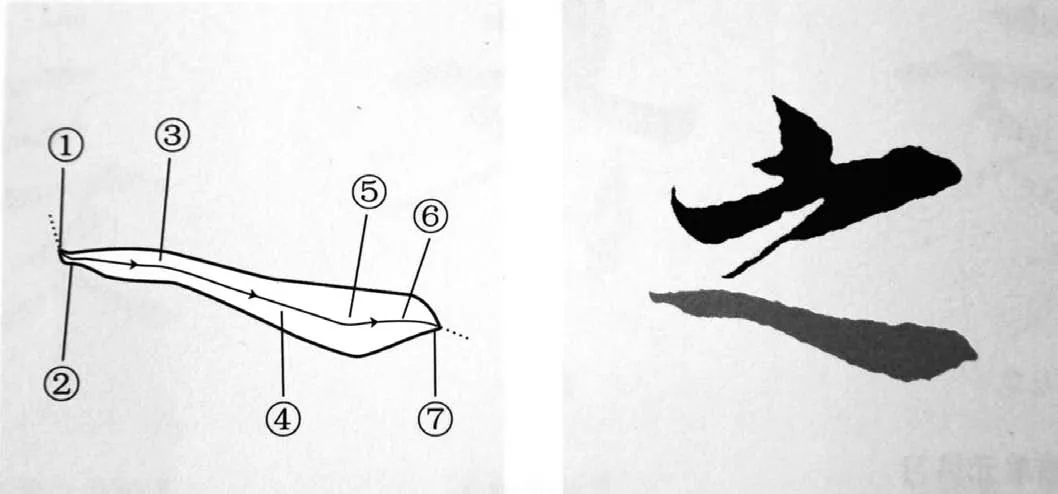

具体来讲,“攒”与“捉”是两个动作,含义不同。以宋张即之 《金刚经》 “之”字平捺笔法为例,具体笔法解析如下:

①承上笔笔势,切锋入纸。

②轻按,向右下方行笔。

③略铺毫,字左向右下方行笔。

④渐行渐按渐铺毫,行笔要有笔耕的感觉。

⑤行笔至适当长度提笔、顿笔,同时折笔,用腕力顺时针方向略转笔锋或者逆时针方向略捻管调锋,两种方法均可使用。在这个位置上是“攒”的动作,“马蓄力”是这一点之前的动作形象表述。“跃出”是这一点之后动作的形象表述。

⑥平行,略向上,提中行捺出,力送至笔尖。

⑦捺出后,空中回锋。

以上是笔者所著 《经典碑帖笔法临析大全宋张即之金刚经》中对于平捺笔法的解析。以此为例,以董其昌攒捉笔法进行解析。

“攒”同“躜”,本义是马蓄力前跃,由本义的解释可以得知:一、“攒笔”是在已经获得初速度的基础上进行停顿和转锋的笔法。初速度的获得正是“马蓄力”的过程,从因果关系来看,“马蓄力”是前因,“前跃”是后果,因为没有“马蓄力”难以“前跃”。“攒笔”笔法的精彩之处在于“马蓄力”与“前跃”之间的转换,换作电影镜头是马提起前蹄,高高扬起,正要向前跨越的瞬间,即上图⑤的位置。从运笔的速度变化来讲,“攒笔”停顿的动作与顿笔相同,因为它们都是在初速度的前提下进行的减速或停顿的动作。从运笔的提按角度来讲,“攒笔”与驻笔相近,因为“驻”的本意是停止,泛指短时间内停留。从本体意义上来讲,“驻笔”要比“顿笔”更接近于“攒笔”前半部分的意义,不仅因为“驻笔”明确指示了下一步还有运笔动作等待实现,还因为驻笔更加接近于“笔耕”的感觉。

二、“攒笔”在蓄势停顿的基础上转锋和转向,这是在“马蓄力”基础上的“前跃”。如果把“马蓄力”归纳为“收”,即约束,“前跃”则可以归纳为“放”,即放开。也就是说,在整体属于收束的笔法里,仍然是有收有放的。这不仅是有紧有松的节奏变化,也是情感上的收放自如。从功能的角度来讲,“攒笔”在蓄势停顿之后还有两个主题,即转锋和转向。相对于转锋,转向更容易理解,因为蓄势而发基本上沿着一个方向,但有变化。值得注意的是变化不能大,大了就成了折笔,需要顿笔来转势。所谓的“前跃”即指大方向的一致,但小方向仍有变动,具体来讲要小于45度。转动的关键点就是从“马蓄力”到“前跃”的转折处,即上图⑤的位置。

三、“攒笔”的转锋需要单独加以说明,这是因为转锋是通过捻动笔管加以实现,整个动作比较微妙,一般情况下很少引人注意。同时,这个转锋的动作又很重要,没有这样一个转锋的动作,笔画缺乏变化与生机。米芾以自己可以做到“八面出锋”而笑傲江湖,高手对决往往在于“一招一式”之间。具体来讲,在运笔到达“马蓄力”与“前跃”的中间点时,在继续按笔右行同时逆时针或顺时针转动笔管,具体按照顺时针还是逆时针根据书写者自己的运笔习惯而定。然后,渐渐提笔收锋,完成平捺的书写。在“攒笔”后半部分的转锋和转向与挫笔动作不同,因为挫笔并不需要捻动笔管,转换笔锋。

“捉”的本义是控马急停转向,“捉笔”笔法也包含了两个部分:一是控马急停,即“之”字示范图①与②之间的动作。二是转向。由本义的解释可以得知:

一、无论“攒笔”还是“捉笔”,它们实现的前提都是已经拥有了运笔的初速度。对于“捉笔”来讲,没有速度难以谈到急停,这是前提。“在追踪前代大师的过程中,对速度的揣度、模仿便成为重要的内容之一。”[2]换句话说,“攒笔”和“捉笔”都不是起笔法,但它们都可以用作收笔法。

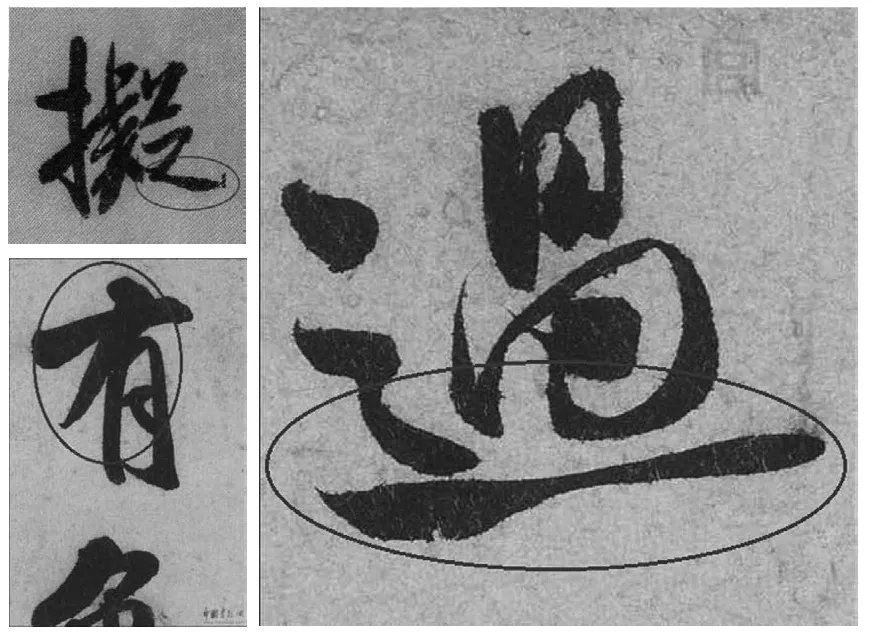

宋,张即之,《金刚经》选字。

宋,米芾,《蜀黍帖》、《苕溪诗》选字。蓝色圈内为攒笔,在米芾笔下,蓄势有长有短,跃出有放有收。

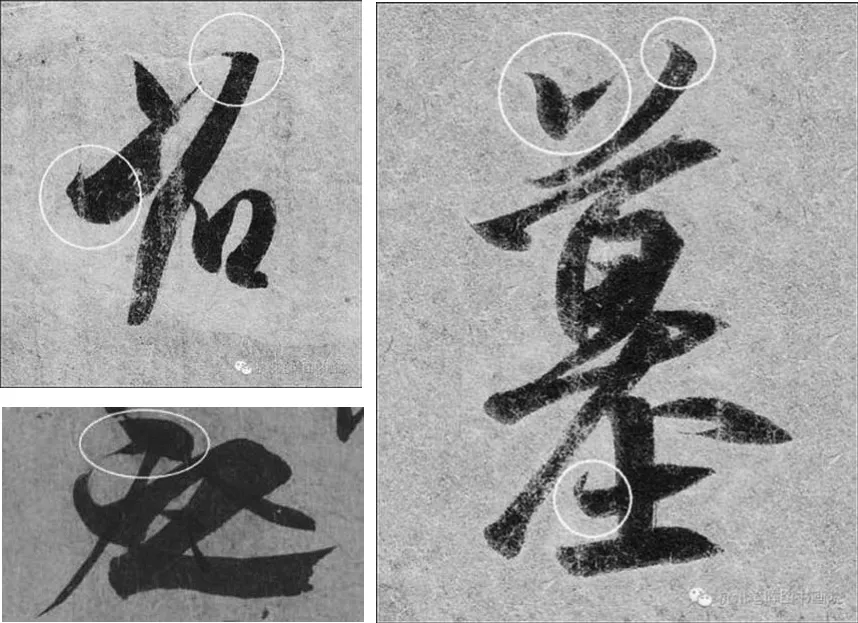

晋,王羲之,《兰亭序》、《丧乱贴》选字。白色圈内的部分为捉笔。

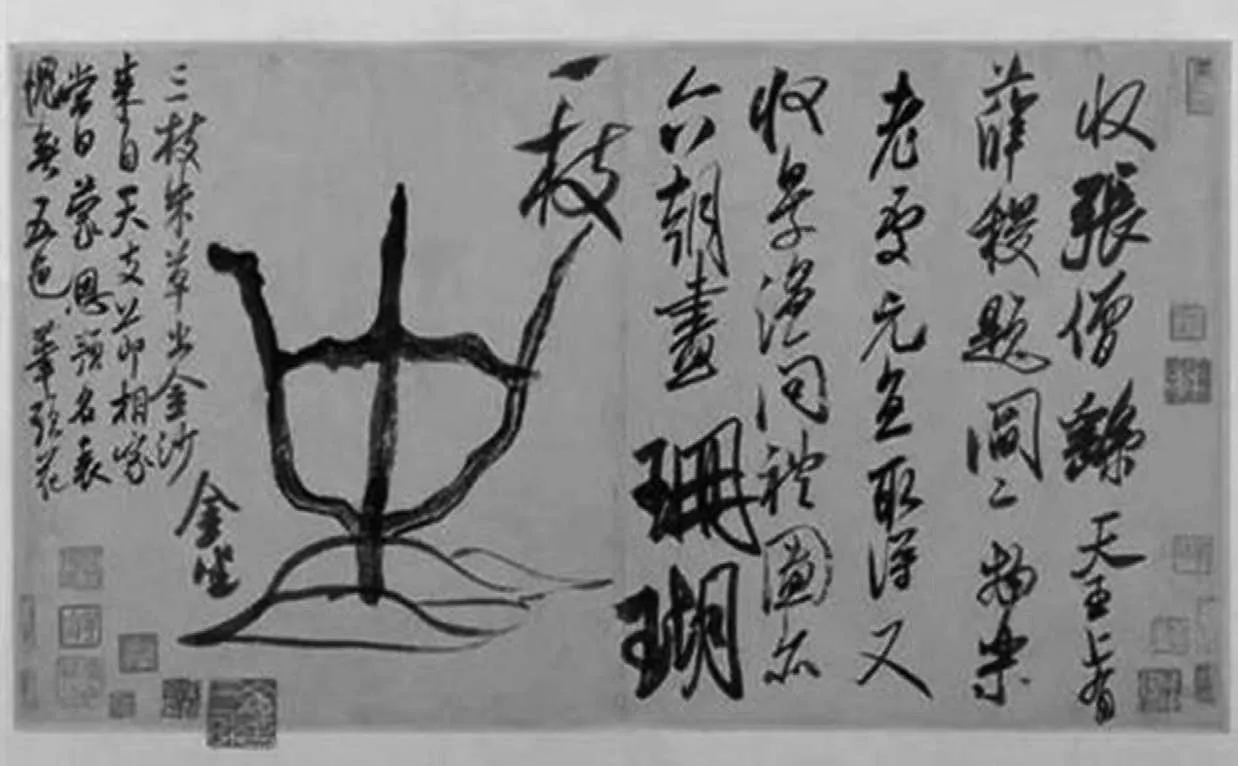

宋,米芾,《珊瑚贴》。米芾以自己强大的控笔能力为后盾,放纵情怀,收束之处略显不足,但仍不失为经典之作。

二、“捉笔”的停顿是急停,这意味着“捉笔”动作短小精悍,并带有一定的突然性。所以,它与顿笔在速度变化是有差别的,急停的速度变化程度显然要大于顿笔。同时,由于是急停,笔法难度要大于顿笔。

三、与由原来运笔路径返回的逆锋用笔截然不同,“捉笔”急停目的是转向,本质上属于折笔,但转向的角度一般要大于90度,如果小于90度,转折顺锋用笔即可实现,没有必要急停。“捉”的本义是控马急停,其比喻恰当之处在于速度,即控制是在拥有运行速度的前提下实现的。

四、急停转向是一个技术含量比较高的动作,难度并非体现在急停,而是急停与转向的连接,具体来讲,关键点有三:一是能否收得住。收得住是把笔锋重新聚拢,为转向铺垫实施提按的基础。二是能否停的稳。只有停的稳才能把笔势收得住,收得住才能转得出去,转的稳,转的准。三是能否借助急停之后的反弹之势完成转向,反弹的时间很短,只有充分认识到并完全将反弹之势利用起来,并以此完成转向。如果完不成的话,笔势、气息、笔意就断掉了,虽然可以重新补笔,但已非上乘。

综上所述,攒捉都是转笔,区别是一个小角度转,一个大角度转。以上所举案例可以看出,攒捉所代表的两次使转可以在同一笔画内实现。

在具体的内容上,攒捉是两个具有明确指向的笔法。虽然它们没有像“永字八法”那样广为流传,但这两个笔法代表了董其昌鲜明的笔法观,即重视转折笔法,这也是帖学书法的本质特征。这种特征由来已久,“唐代楷书把运笔的复杂操作放在笔画的端点和转弯处,并且用提按的方法来突出这些部位,而笔画中间部位则一带而过。”[3]董其昌将唐楷笔画端点的复杂操作简化,但强调转折笔法,这是对魏晋时代书法技巧地回归。然而,攒捉笔法并非简单的慢下来转折,而是有意识的通过提、按、顿、挫来完成转折。转折本质是调笔、调锋、调势,是一个心与笔交融与表现的过程。经常可以听到老师点评作品说“笔不走心”,从技巧上来讲是控制笔的能力不足,书写者心随笔走而非笔随心走;从内涵上来讲是缺乏将情感贯注到笔毫的能力。

董其昌笔法论是辩证的,即笔法是对比而存在的。“作书之法,在能放纵,又能攒捉”。这是典型的中国式遮法表述,即标明对立的两端,中间地带即为所指。简单来讲,既能做到纵情书写,又能控制笔锋,这是控制毛笔能力强大的表现。书法史上能放纵,又能攒捉的经典作品是米芾 《珊瑚帖》;能攒捉不能放纵的为柳公权 《神策军碑》;能放纵不能攒捉流为等外之作。

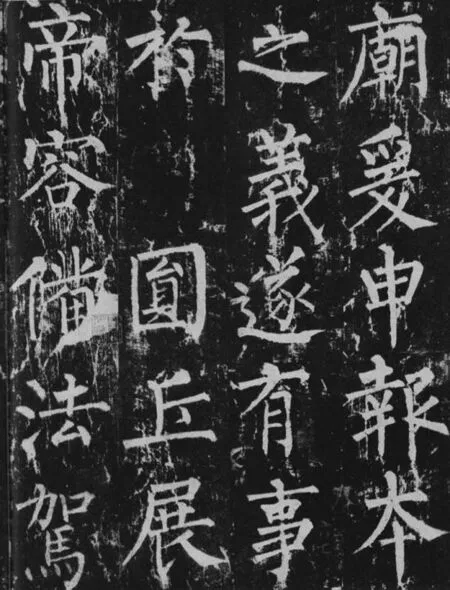

唐,柳公权,《神策军碑》局部。唐代楷书法度森严,笔法的一举一动全是规矩,这为后来的学习者提供了典范,也束缚了发展空间。其实,法为我用,得法之后即可放下。

注释:

[1]孙晓云: 《书法有法》,北京:知识出版社,22页。

[2]邱振中: 《神居何所》,北京:中国人民大学出版社,2005版,7页。

[3]邱振中: 《神居何所》,北京:中国人民大学出版社,2005版,16页。

作者单位:北京师范大学艺术与传媒学院