浅薄层特超稠油开发后期蒸汽驱注采参数优化

霍梦颖 邵先杰 武 宁 朱 明 彭英明

(燕山大学, 河北 秦皇岛 066004)

浅薄层特超稠油开发后期蒸汽驱注采参数优化

霍梦颖 邵先杰 武 宁 朱 明 彭英明

(燕山大学, 河北 秦皇岛 066004)

浅薄层特超稠油具有埋藏浅、厚度薄、黏度大、分布散的特点,属于低品位稠油,开采十分困难。特别是到开发后期,由于气窜和地下剩余油分散,导致含水率急剧上升、产油量快速下降。但此时的采收率并不高,地下仍有大量剩余油资源。以河南油田为例,通过对矿场蒸汽驱实验效果的分析,利用数值模拟技术,对注采参数进行了优化:转驱的最佳时机是第9周期后;采用间歇汽驱效果相对较好;当周期注汽速度为120 m3/d,注汽量为 16 144 m3,间歇时间为50 d时,开发效果最好。

特超稠油; 开发后期; 蒸汽驱; 注气速度; 间歇时间

随着世界经济的发展,人们对能源的需求量日益增大。但常规石油资源的过度开采和消耗,使稀油储量锐减,而稠油作为非常规石油资源愈加受到重视,即使如今越来越多的新能源(核能、太阳能等)被利用,但作为化工原料和动力原料的碳氢化合物是其他任何能源所不能替代的,稠油开发仍具有重要意义。热力开采是一种主要的稠油开采方式,蒸汽驱即为热力开采的一种,因此,优化蒸汽驱技术的注采参数是提高浅薄层稠油开发后期开采效果的有效手段。河南油田是我国浅薄层稠油开发的典型,以河南油田为例进行研究。

1 油藏地质特征

河南油田的浅薄层稠油主要分布在盆地边缘地带,距物源近,储集层具多物源且沉积类型复杂[1-2],断层发育,构造复杂,属于品位低稠油资源。该类油藏的地质特征主要为:(1)油藏埋藏浅。埋深一般小于400 m;(2)油层厚度薄。厚度为5~15 m,纯总厚度比为0.5~0.8;(3)原油黏度高。油层温度下,脱气原油黏度为88.8~120 000.0 mPa·s,其中,大部分的黏度是在10 000 mPa·s以上;(4)油层分布散。井楼油田共8个油组,40个小层含油,单井含油井段长96.0 m,平均单井有效厚度只有17.9 m。

此外,油藏的类型复杂,既有不整合遮挡油藏、断层遮挡油藏,也存在背斜油藏、岩性油藏[3-5]。纵向上油水间互出现,几乎各小层均有自己独立的油水系统,油水界面参差不齐[6]。同一断块内,不同小层间的油水界面最大高差达215 m,含油面积相差数十倍。在开发后期,会因气窜和剩余油减少而产生含水率上升、产油量下降等问题。

2 油藏开发现状

河南油田于1986年开展单井蒸汽吞吐试采,1987年进行普通稠油常规注水开发试验。1987 — 1988年开辟了代表不同类型稠油油藏的3个蒸汽吞吐开发先导试验区,1989 — 1991年在井楼、古城油田相继进行规模化推广应用[7-8]。截止到1997年底,井楼、古城油田共投入各类稠油开发井606口,原油生产能力20×104t,注水能力36.5×104t,注气能力197×104t,累计生产稠油193.179 4×104t,累计注水117.7×104t,累计注气464.4×104t。1998年1月初到2000年12月底,累计生产稠油为161.628 8×104t,地质储量采出程度为13.3%,可采储量采出程度已达72.8%[9-11]。

2.1蒸汽驱矿场试验

河南油田自1995年4月份在井楼零区试验区投产2口加密井(J02、J03)以来,截止到1997年11月底,共投产加密井60口,分布在井楼油田的零区、三区、一区和古城油田的BQl0区,其中1997年新投产加密井29口(BQl0区14口、一区15口)[12-13]。

(1) BQl0区8口老加密井第一周期生产时间长,第二、三周期产量递减幅度大。1996年6月BQl0区投产的8口加密井第一周期吞吐效果统计数据显示,8口井平均单井周期生产217 d,产油量884 t,日产油4.1 t,油汽比1.05,采注比3.70。第二周期生产时,能量亏空较大,据J502井测压资料,投产前该井地层压力2.3 MPa,第二周期间测压值为0.97 MPa,下降 1.33 MPa,压力下降幅度大。第二、三周期分别产油411、263 t,生产时间不到第一周期的一半,周期产量下降幅度大,效果不如第一周期。

(2) 三区加密井J306、J301井采取补孔调剖和堵水措施后,吞吐效果有所改善。J306井自1996年6月投产后一直高含水,到1997年3月生产202 d,累计产液量为1 641 t,产油量仅为53 t,综合含水率达97%。1997年3月底,对该井采取了用水泥浆堵 Ⅳ2、补Ⅳ1层措施后,生产148 d,产液量461 t,产油量307 t,含水率33.4%,日产油量2.1 t,吞吐效果明显改善;J301井于1996年10月投产,投产后一直高含水,到1997年8月底,累计生产199 d,产液量 2 040 t,产油量仅为70 t,综合含水率达96.5%。1997年9月13日,对该井采取了堵水措施,目前该井日产液量6.5 t,日产油量2.5 t,含水率61.5%,堵水见到一定效果。

2.2存在的问题

经过20多年的技术攻关,河南油田取得了浅薄层稠油油藏蒸汽吞吐技术的成功,大大拓宽了稠油开采领域,为国内外浅薄层稠油开发积累了重要经验。但在目前的开发中仍存在以下问题:

(1) 大部分吞吐井已进入高周期吞吐,生产效果变差。在产量占2/3的热采单元中,60%的油井吞吐周期在8个以上,平均单井吞吐11.1个周期。

(2) 目前油藏的动用程度较低,且随着开采的进行,可采剩余油日益变少,稳产基础不足。

(3) 开采过程中存在严重的气窜现象,影响开发效果。

3 蒸汽驱注采参数优化

蒸汽吞吐仅能开采出各个油井附近油层中的原油,高周期吞吐结束后,油藏压力下降,温度上升,含油饱和度降低,但在油井与油井之间还留有大量的死油区,造成原油采收率较低,因此,考虑转为蒸汽驱开采。采用转驱的方式开采时,需在四口吞吐井的中间打加密井。此时,由于单井控油面积减少,加密井的注采参数应不同于老井,必须重新进行优化研究。

3.1转驱时机优化

在最初的开采中,蒸汽吞吐开采的一次投资较少,而且生产见效快,经济回收期短,经济效益好,是一种理想的开发方式。但是,随着多周期吞吐进程,产量递减迅速,效益变差。因此,为实现效益最大化需确定转驱时机。

利用稠油热采软件,模拟不同吞吐总周期数下原油的动用情况,选定参数分别为:油层埋深 360 m、厚度10 m;原油密度868.7 g/cm3、孔隙度0.28、渗透率1 μm2,含油饱和度0.70,注入蒸汽干度0.60。蒸汽吞吐数值模拟结果统计见表1。

表1 蒸汽吞吐数值模拟结果统计表

分析发现:吞吐周期低于9个周期时,随周期数的增大,各周期产油量呈上升趋势,累积产油量迅速增加;吞吐周期大于9个周期后,各周期产油量明显下降,累计产油量基本平稳,略有增加,若继续吞吐则不能满足经济极限的要求,故应在第9周期结束后转为蒸汽驱开采。模拟得到蒸汽吞吐9个周期后地层中的含油饱和度分布图(见图1),此时蒸汽波及区约占总区域的50.27%。

3.2连续汽驱与间歇汽驱效果对比

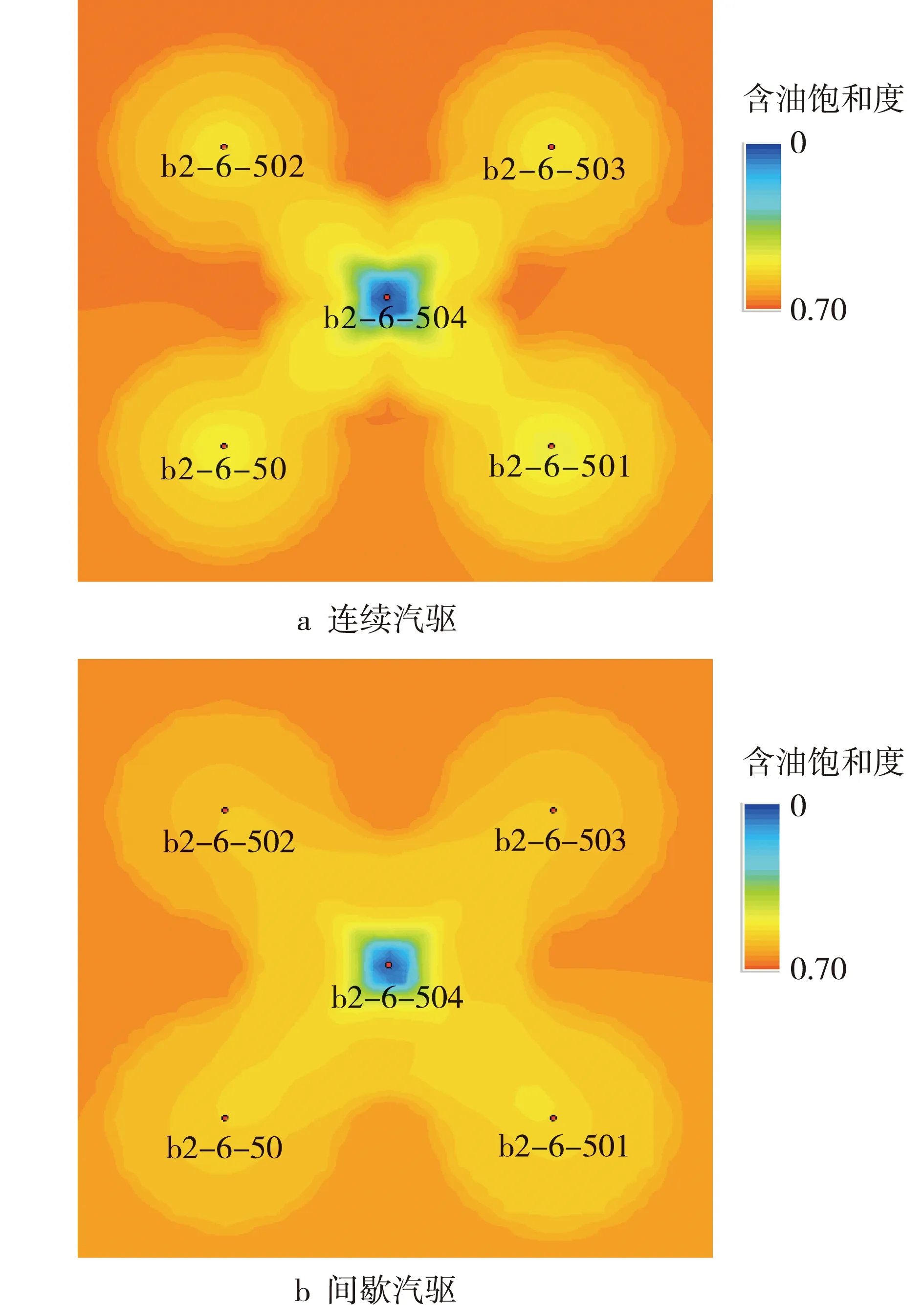

蒸汽驱有连续汽驱和间歇汽驱2种方式,其中,连续汽驱是向地层中连续注入蒸汽,而间歇汽驱则在2次注蒸汽之间存在一定的间歇时间。

采用不同的汽驱方式,所得到的驱油效果不同。为对比连续汽驱和间歇汽驱的开采效果,在注汽速度80 m3/d、间歇时间10 d的情况下对2种汽驱进行了模拟,得到注汽量相同时,分别进行连续汽驱和间歇汽驱过后地层中的剩余油饱和度分布图见图2。

图1 蒸汽吞吐开采9个周期后含油饱和度分布图

图2 蒸汽驱后剩余油饱和度分布图

转驱后蒸汽波及区域明显扩大:连续汽驱的蒸汽波及面积扩大到了68%左右,间歇汽驱的蒸汽波及面积则扩大到了73%左右。这主要是因为,在注入井向油层中注入高干度蒸汽时,蒸汽不断加热油层,大大降低了地层原油的黏度;同时,注入的蒸汽在地层中变为热流体,将原油驱赶到生产井周围,使吞吐时的死油区得到开发利用。

但由于间歇汽驱在一次注汽后有一定的停注时间,有利于注入的蒸汽对地层中的原油充分作用,因此,相对于连续汽驱,间歇汽驱的效果更明显,吞吐后应转为间歇汽驱开采。

3.3注汽速度优化

注汽速度是影响蒸汽驱效果的主要因素之一,注汽速度越低,注入蒸汽的干度在井筒中损失就越大,蒸汽驱的开发效果就越差;但注汽速度过高势必增加井底注汽压力,易压破地层,加剧蒸汽在油层中的窜流频率和程度,增加注入蒸汽在储层中的热损失,从而减少热利用效率。因此,合适的注汽速度是保证良好开采效果的一个重要因素。

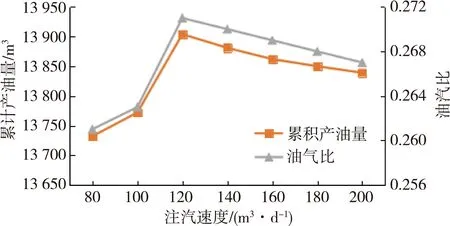

保持总注汽量和间歇时间不变,进行注汽速度为80、100、120、140、160、180、200 m3/d的间歇汽驱模拟,统计累计产油量、总产油量、采油速度和油汽比(见表2)并绘制出累计产油量、油汽比与注汽速度的关系曲线(见图3)。

表2 不同注汽速度模拟结果统计表

图3 累计产油量、油汽比与注汽速度关系曲线

从图3可以看出,注汽速度小于120 m3/d时,累计产油量和油汽比上升幅度较大;在注汽速度为120 m3/d时,累计产油量和油汽比达到最大,蒸汽干度损失最少,效益最好;注汽速度大于120 m3/d时,累计产油量和油汽比均略有下降,但变化不大。说明在注汽速度低于120 m3/d的情况下,由于蒸汽在地层中的扩散速度较慢,蒸汽干度在井筒中的损失较大,且随注汽速度的增加损失在降低;而在注汽速度高于120 m3/d的情况下,注汽压力随注汽速度的增加而增大了,可能造成注汽压力大于地层破裂压力使地层破裂,加剧注入蒸汽在地层中的窜流,导致储层中蒸汽的热损失增加。因此,最佳注汽速度为120 m3/d。

模拟得到注汽速度为120 m3/d时的含油饱和度图(见图4)。

图4 注汽速度为120 m3/d时的含油饱和度分布图

由图4可看出,地层中蒸汽波及范围明显增加,达到了70%以上,地层中剩余油明显减少,汽驱取得了一定的效果。

3.4间歇时间优化

间歇时间是影响汽驱效果的又一主要因素。注汽的间歇时间会对地层温度造成较大影响,从而影响剩余油开采。间歇时间是为了确保注入蒸汽使原油黏度充分降低,若间歇时间过短,注入地层的蒸汽不能使原油的黏度充分降低,则达不到最佳开采效果;若间歇时间过长,则可能导致进入地层的蒸汽和被蒸汽加热过的原油温度降低,降黏驱油效果变差。因此,需要确定合适的间歇时间。

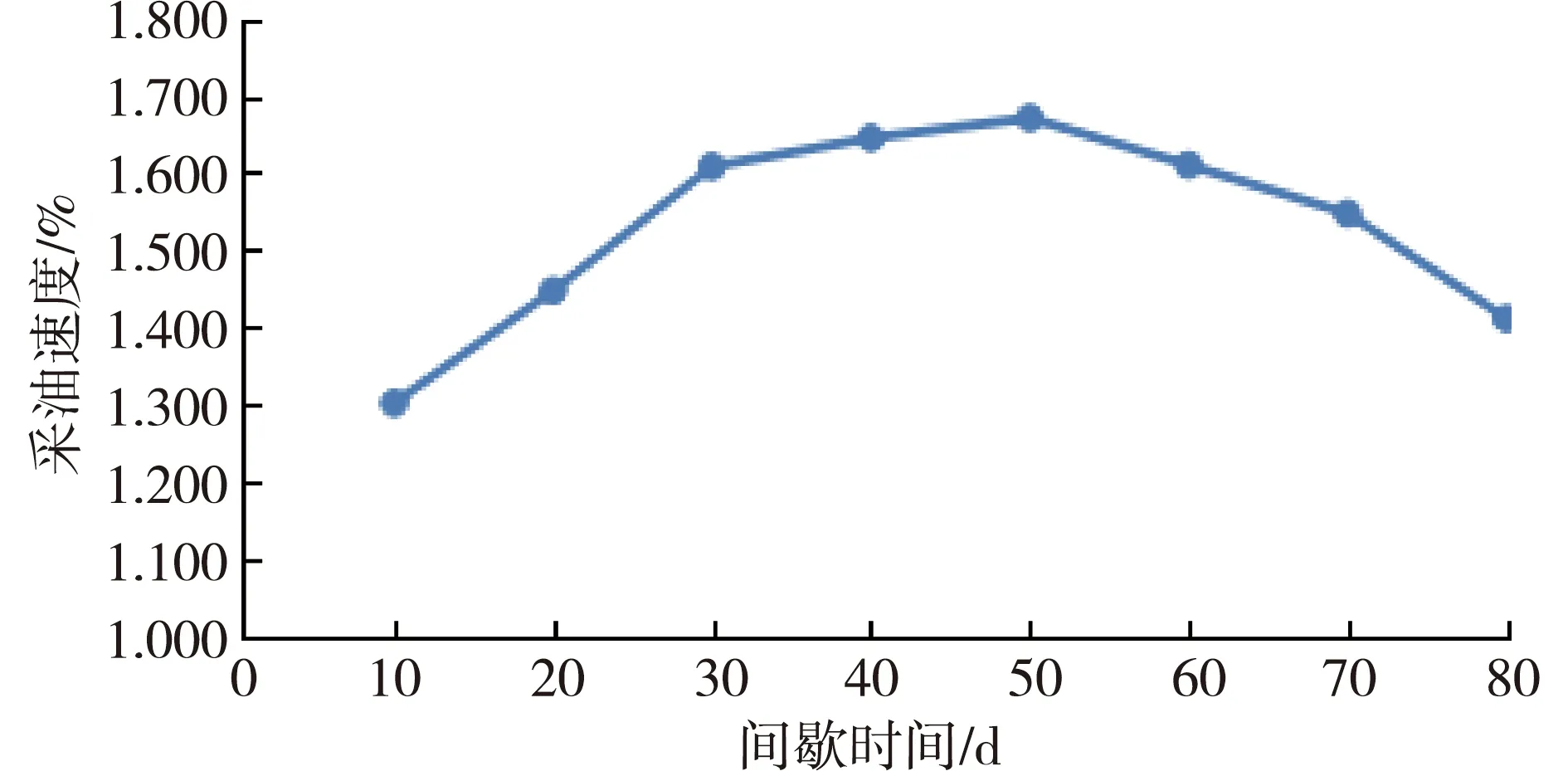

在模拟的过程中,保证注汽速度为120 m3/d,其他条件不变,对间歇时间为10、20、30、40、50、60、70、80 d进行模拟和优选。统计产油量、采油速度、含水率和油汽比(见表3),分别绘制累计产油量、油汽比和采油速度与间歇时间的关系曲线(见图5、图6)。

间歇时间大于50 d时,产油量、油汽比和采油速度呈下降趋势,效益变差。这是因为蒸汽吞吐结束后,地层中仍有蒸汽未波及到的区域,油层温度不均,未波及区原油黏度较大,仍难以动用。加密井打在四口井中间,这里的地层温度比较低,在一定范围内,注汽间歇越长地层温度升高越快,同时,加密井周围的原油黏度降低,易于开采。因此,间歇时间少于50 d时,累计产油量、油汽比和采油速度均随间歇时间的增大而增大,在50 d时达到最大值,此时效益最好;但间歇时间大于50 d时,由于间歇时间过长,导致下一个注汽周期开始前地层温度偏低、积水多,原油黏度回升,开采效果变差。因此,最佳间歇时间选为50 d。

表3 不同间歇时间模拟结果统计表

图5 累积产油量与间歇时间的关系曲线

图6 采油速度与间歇时间的关系曲线

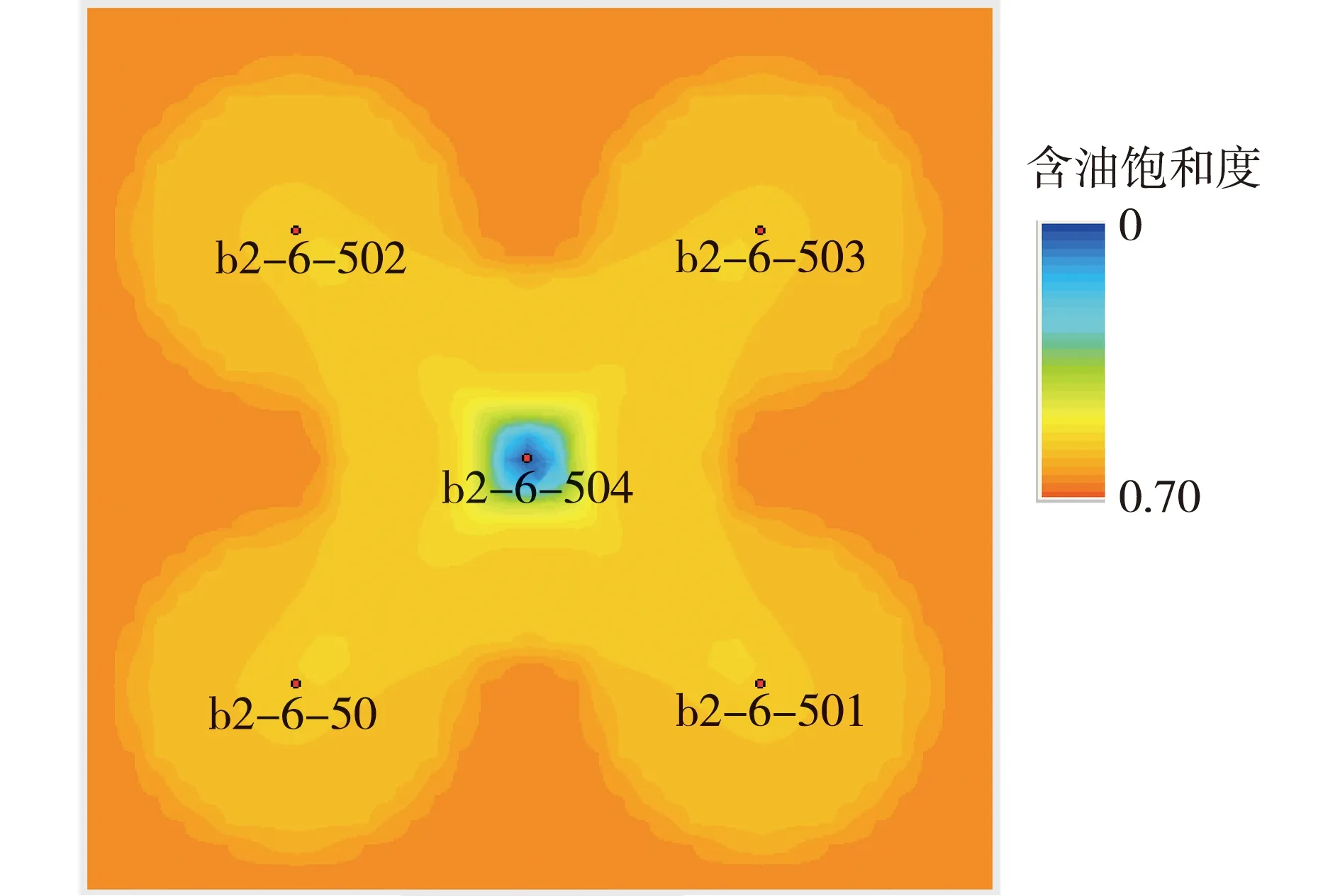

以间歇时间50 d生产一段时间后,得到地层含油饱和度分布图(见图7)。

由图7可看出间歇汽驱结束后,蒸汽波及面积达到85%以上,比转驱之前提高了近35%,原油的最终采收率也提高了20.345%,效果十分显著。

图7 以间歇时间为50 d生产一段时间后含油饱和度分布图

4 结 语

通过对浅薄层特超稠油油藏地质特征、开发现状的分析,结合河南油田早期的蒸汽驱矿场试验,对蒸汽驱注采参数进行了优化。间歇汽驱效果优于连续汽驱,转驱的最佳时机是吞吐9个周期后;周期注汽速度为120 m3/d,注汽量为16 144 m3,间歇时间为50 d时,开发效果最好,最终采收率可再提高20.345%。

[1] 邵先杰,汤达祯,樊中海,等.河南油田浅薄层稠油开发技术试验研究[J].石油学报,2004,25(2):74-79.

[2] 付卫杰,韩立新.稠油油藏地质特征与热采配套技术研究[J].中国科技博览,2014(12):55-55.

[3] BAO L C, ZHI Y M, DUAN X Y, et al. Geological Characteristics and Reservoir Forming Conditions of Super Heavy Oil Reservoir, Xinglongtai Formation, She1 Area[J]. Special Oil & Gas Reservoirs, 2000, 7(增刊1): 1-3.

[4] CHEN S Y, ZHANG S, WANG Y S, et al. Lithofacies Types and Reservoirs of Paleogene Fine-grained Sedimentary Rocks Dongying Sag, Bohai Bay Basin, China[J]. Petroleum Exploration and Development Online, 2016, 43(2):218-229.

[5] 韩宏恩.河南油田稠油油藏识别评价方法[J].四川地质学报,2010(1):35-36.

[6] YANG Z M, GAO T F. Effect of Heterogeneity on Water Producing of Ultra-low Permeability Oil Reservoir [J]. Science & Technology Review, 2014, 32(13): 36-40.

[7] 曲文瀚.稠油开采现状与相关技术研究[J].中国新技术新产品,2013(6):164-165.

[8] 贾学军.高黏度稠油开采方法的现状与研究进展[J].石油天然气学报,2008(2):529-531.

[9] 胡德鹏,费永涛,刘宁,等.井楼油田中区稠油油藏蒸汽吞吐后期开发潜力分析[J].石油地质与工程,2015(1):110-112.

[10] 汪畅,李彦平,张培洋,等.特超稠油油藏加密吞吐后转蒸汽驱可行性及矿场试验[J].石油地质与工程,2003(2):36-37.

[11] 肖卫权,高孝田,张玉霞,等.河南油田超稠油油藏蒸汽驱的可行性及先导性试验[J].石油天然气学报,2008(1):341-343.

[12] LIU H B, XIAO L Z, GUO B X, et al. Heavy Oil Component Characterization With Multi-dimensional Unilateral NMR[J]. Petroleum Science, 2013(3): 402-407.

[13] 王长久,刘慧卿,郑强.稠油油藏蒸汽吞吐后转驱方式优选及注采参数优化[J].特种油气藏,2013,20(3):72-75.

Abstract:Shallow thin layer super heavy oil has the characteristics of shallow burial, thin thickness, high viscosity and dispersion distribution. It belongs to low grade heavy oil and it′s very difficult in developing. Especially in the late stage of development, the gas channeling and remaining oil underground dispersion lead the moisture content to rise sharply and the oil production to decline rapidly. Though the recovery rate is not high at this time, there is still a large amount of remaining oil resource underground. This paper takes Henan Oilfield as an example, through analyzing the experiment effect of field steam flooding, the injection production parameters are optimized with the numerical simulation technology. The best time to convert flooding is after ninth cycles; the effect of intermittent steam flooding is better; when cyclic steam injection rate is 120 m3/d, steam injection volume is 16 144 m3and interval time is 50 d, the development effect is the best.

Keywords:super heavy oil; late development; steam flooding; gas injection rate; intermittent time

OptimizationofSteamFloodingInjectionProductionParametersinLateStageofShallowThinLayerSuperHeavyOilDevelopment

HUO Mengying SHAO Xianjie WU Ning ZHU Ming PENG Yingming

(Yanshan University, Qinhuangdao Hebei 066004, China)

TE357.4

A

1673-1980(2017)05-0035-05

2017-04-27

河北省自然科学基金项目“火烧煤层提高煤层气采收率机理及关键技术研究”(D2016203253)

霍梦颖(1991 — ),女,燕山大学在读硕士研究生,研究方向为油气田开发。