不同边界条件下黄土高填方沉降离心模型试验

曹 杰,郑建国,张继文,3,李 波,刘 智,李 攀

(1.机械工业勘察设计研究院有限公司,陕西 西安 710043;2.陕西省特殊土工程性质与处理技术重点实验室,陕西 西安 710043;3.西安交通大学 人居环境与建筑工程学院,陕西 西安 710049;4.长江科学院 水利部 岩土力学与工程重点实验室,湖北 武汉 430010)

不同边界条件下黄土高填方沉降离心模型试验

曹 杰1,2,郑建国1,2,张继文1,2,3,李 波4,刘 智1,2,李 攀1,2

(1.机械工业勘察设计研究院有限公司,陕西 西安 710043;2.陕西省特殊土工程性质与处理技术重点实验室,陕西 西安 710043;3.西安交通大学 人居环境与建筑工程学院,陕西 西安 710049;4.长江科学院 水利部 岩土力学与工程重点实验室,湖北 武汉 430010)

本文针对“V”形沟谷中的黄土高填方沉降问题,进行了两种沟谷类型的离心模型试验,研究不同边界(柔性和刚性)效应下的施工期和工后沉降。同时,进行了离心状态下的增湿模拟试验,就不同边界条件下填筑体增湿沉降规律进行了初步探讨。试验结果表明,黄土高填方土体的沉降和变形与边界条件密切相关,填筑体自身沉降在“柔性”和“刚性”两种沟谷地基模型中存在明显差异。由于两种沟谷地基的约束能力不同,使得地基模量的变化对于“V”形沟谷中填筑体各阶段沉降(施工期沉降、工后沉降、湿化沉降)存在显著影响。

离心模型试验;高填方工程;黄土;沉降变形;边界条件

1 研究背景

随着我国经济发展以及西部大开发战略的实施,西部黄土地区基础设施建设进入了快速发展阶段,越来越多的工程要求在丘陵沟壑区进行高填方以修建公路、铁路、机场,或者用于增加人居与农业用地面积,拓展山区城镇的民用、工业和农业发展空间。由于问题涉及地质地形条件复杂的原始地基、水敏特性明显的黄土填料、填方厚度不均匀的填筑体,黄土高填方这一复杂系统工程的长期沉降预测极具难度。如何在修筑之前,把握高填方土基的变形与稳定特性,对于保证工程质量和合理安排后续工期尤为重要,其沉降预测及控制技术的研究,有着非常重要的理论和现实意义[1-3]。

目前,对于高填方工后沉降的研究成果主要偏向于数值分析[4-6]及预测[7-10],数值模拟在输入参数的可靠性方面受到不少限制,且土的本构关系极为复杂,由此造成了数值计算与实际情况的差异,并且不易为工程设计人员掌握;工程预测方法虽然较为简单可行,但对实测数据的稳定性与可靠性依赖程度过高,不同阶段的预测结果存在差异;土工离心模型试验方法跨越了土力学中研究建立土体应力应变本构模型这一难点[11]在保证原型与模型几何相似的前提下,可保持两者应力应变相同、破坏机理相同、变形相似,可在短时间再现原型特征,被广泛应用于土基的变形预测与分析[12-14]。

本文就黄土高填方的沉降与变形进行了离心试验模拟,采用“柔性”和“刚性”两种“V”形沟谷地基模型,研究了边界条件对填筑体沉降的影响;同时进行了离心状态下的增湿模拟,就不同边界条件下黄土填筑体湿化变形规律进行了初步探讨。

2 离心模型试验方案设计

2.1 试验方案与步骤试验中所用模型填料选用重塑Q2黄土,液限、塑限分别为16.8%、29.9%,最大干密度1.77 g/cm3,最优含水率16.0%。T1模型采用重塑黄土预先固结,再开槽模拟原沟谷地基,由于离心机无法全真模拟其漫长的沉积、固结过程,难以形成原始沟谷的天然结构性,本文称之为“柔性沟谷”。T2模型沟谷采用预制混凝土块体制作,与T1模型及原状黄土沟谷相比基本不发生变形,本文称之为“刚性沟谷”。T1与T2模型在几何尺寸上完全一致,模型沟谷坡度60o模型填土高度均为60 cm,离心加速度100 g,模拟原型60 m填筑高度(如图1所示)。

图1 离心试验实体模型照片

试验步骤可简要概括为:制作沟谷地基→填筑体模型分层击实,同步埋设分层沉降标示→吊装模型箱与配重→安装表层位移传感器→数据采集系统调试→分级提升离心加速度,模拟现场填筑施工过程→加速度100 g稳定运行至沉降稳定为止,模拟工后长期沉降→停机安装降雨设备(T1)或者模型浸水24 h(T2)→离心机再次运转至100 g进行增湿模拟→湿化沉降稳定后停机,结束试验。数据采集系统一直工作到试验结束为止。

2.2 试验仪器与设备本次试验在长江科学院CKY-200土工离心机上完成,最大加速度200 g,有效半径3.7 m,模型箱尺寸为100 cm(长)×40 cm(宽)×80 cm(高)。模型表面对称分布5支激光位移传感器,用于各阶段沉降监测;在模型箱玻璃挡板内壁,随填土压实制样过程,同步分层布设位移场标示点,通过高速摄像系统拍摄离心机运行过程中断面照片,采用GeoPIV技术分析得到断面内的位移场变化过程。

本次离心模型试验采用了基于介质雾化的增湿系统(如图2所示),其基本原理是采用二流体的空气雾化喷嘴结构,借助一定压力的空气射流,使液体雾化。其主要优点是:(1)离心场雾化水滴细小,模拟降雨更加均匀;(2)可控制增湿强度和增湿时长。喷头均匀布置在模型箱的中间断面,可覆盖模型顶部全部区域。

图2 离心场中增湿模拟系统雾化喷头布置

3 试验成果分析

篇幅所限,本文仅列出部分试验数据与成果进行分析。为了试验曲线能够清晰识别,对试验数据进行了稀释采样处理,并将试验各阶段沉降量、压缩比和沉降比集中汇总于表1,以便下文使用。其中,压缩比是指测点阶段沉降量与其对应填土厚度的比值,沉降比是阶段沉降量与总沉降量(施工沉降量+工后沉降量)的比值,即各阶段完成的沉降占总沉降量的比例。

表1 各阶段沉降量汇总

3.1 施工期沉降对比施工期沉降量随时间增加而增加,且与离心加速度变化保持同步,加速度提升阶段,沉降量增加显著,加速度平台期,沉降曲线走势缓慢(图3),施工阶段模拟成果表明:

图3 填筑体施工阶段沉降时程曲线

“柔性沟谷”中填土施工期沉降量明显高于“刚性沟谷”地基条件。60 m填方处,T1试验最大沉降1530 mm,是T2试验中填土最大沉降的2.5倍。

施工期沉降量随着填筑厚度的增加而增大,但是施工期压缩比随填筑厚度的增加反而越小(见表1),即大厚度填方体施工期沉降量值虽然较大,但是占自身填筑厚度的比例(与低填方体相比)反而相对较小。例如,T2试验中,60 m处施工沉降622 mm,占自身厚度1.04%,20 m处施工沉降虽然只有293~359 mm,但施工期压缩比达1.47%~1.80%,体现出填土的非线弹性压缩特性。

填筑体沉降主要发生在施工阶段(表1),两种沟谷条件下施工期(1年)沉降量明显高于工后(5年)沉降量,最大厚度处,T1、T2施工期沉降分别占总沉降量71.5%和72.2%,工后沉降所占总沉降比例在30%以内。

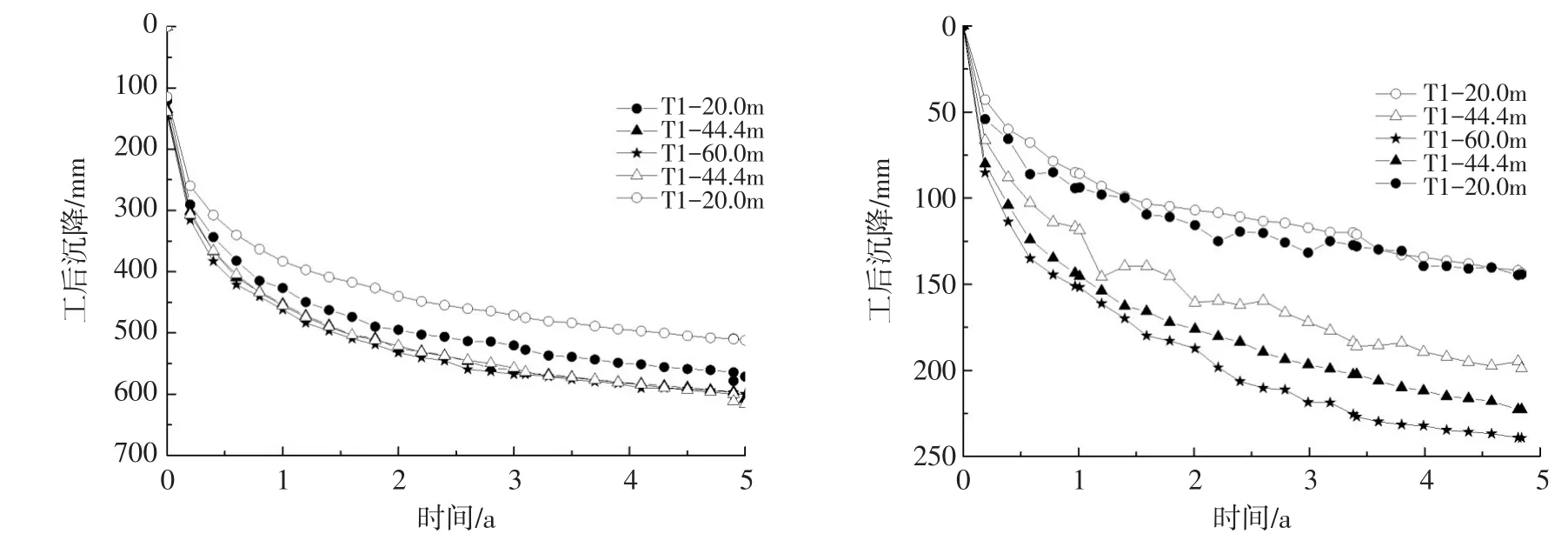

3.2 工后沉降对比两种沟谷条件下最大工后沉降均发生在填方厚度最大处,初始沉降曲线较陡,沉降速率较大,随着时间推移沉降速率减小,沉降曲线趋缓(图4),试验结果表明:

(1)工后沉降可划分为两个阶段,工后半年属于沉降快速发展阶段。T1试验60 m填方处,工后0.5年、1年、3年、5年内可分别完成工后总沉降量(沉降曲线拟合预测工后最终沉降量625 mm)的60%、72%、89%、95%,T2试验成果也同样表明,半年内可完成工后总沉降量的一半以上量值。

(2)T2各测点工后长期沉降均小于T1试验的沉降值(详见表1),减小60.8%~74.7%的工后沉降量,即T2“刚性沟谷”地基对填土变形具有更好的约束能力。

(3)T1试验工后沉降量值虽然大于T2,但是其差异沉降量和差异沉降率均小于T2试验结果,T1、T2试验最大工后差异沉降量分别为50和95 mm(详见表1和图4),差异沉降率分别为1.8‰和3.4‰(测点水平距离28 m),即T1“柔性沟谷”地基具有更好的变形协调能力,地表沉降更为均匀。

(4)不同填筑厚度下,工后沉降量随着填筑厚度的增加而增大,但是压缩比(工后沉降量/填土厚度)随着填土厚度增大而减小(见表1),这一结论与施工期模拟结果相一致;T1“柔性沟谷”填土压缩比比T2“刚性沟谷”更大,如图5所示,60 m厚度处,T1、T2最大压缩比分别不超过1.0%和0.5%。

图4 填筑体工后长期沉降时程曲线

图5 不同沟谷条件下的填土压缩比

图6 填筑体湿化沉降时程曲线

3.3 增湿沉降对比增湿试验时,降雨设备安装(T1)或1 g条件下浸水(T2),均需要先停机再次重复运转,模型存在重复卸载、加载的问题,其应力路径与应力历史与工程实际存在区别;T1中降雨雾化喷头与激光位移传感器有所冲突,减少了位移传感器的数量,并调整了相应位置。T1降雨模拟强度高、持时长,雨水短时间内无法迅速入渗,在填土顶面蓄积形成水面,并伴随离心机运转具有所波动,对位移计激光光束具有反射和折射,因此试验数据波动明显(图6)。

根据我国气象部门采用的降雨强度标准:小雨,12h内雨量小于5 mm,或24 h内雨量小于10 mm;中雨,12h内雨量为5~14.9 mm,或24h内雨量为10~24.9 mm;大雨,12 h内雨量为15~29.9 mm,或24h内雨量为25~49.9 mm;暴雨的定量标准,各地并不一致,视具体情况而定。例如,多雨的广东和少于的陕西延安地区,日雨量分别达到80和30 mm以上称暴雨。根据以上标准对延安2013年夏季降雨信息分别按照12h和24h两种计量方式进行统计,如表2所示,可以看出,两种计量方式所获得的大雨天数不尽相同,而本文研究重点是不利工况下的填筑体湿化沉降变形与灾害预测,因此取降雨天数47 d全为强降雨。

表2 实际降雨量统计

试验结果表明:T1模拟降雨强度为2.1 mm/h,12 h降雨量25.2 mm,历时47 d连续降雨,最大填方60 m处,湿化引起沉降为250mm,占工后5年沉降量的40%,需300 d左右(接近1年)方可稳定;T2模拟最不利工况下的填方体整体浸水,湿化沉降为300 mm,是工后5年沉降量的1.3倍,需500 d左右(接近1.5年)左右方可稳定。由此可见,即使重塑黄土填方体工后沉降基本稳定,但是只要对填筑体进行增湿,仍旧会发生显著沉降与变形,而且湿化稳定时间依旧需要较长时间。

3.4 沉降矢量对比为便于对比,矢量箭头比例进行统一设定,如图7、图8所示(均为模型值):(1)填筑体顶面均呈现下“凹”形沉降,中部填土厚度越大,位移矢量越明显。T2“刚性沟谷”中仅有填筑体产生沉降,而T1“柔性沟谷”自身在工后阶段和增湿阶段仍旧会产生沉降变形。(2)矢量大小和等值线密度表明,T1“柔性沟谷”中填土在工后长期沉降较T2“刚性沟谷”条件更为显著;T2完全浸水条件下的沉降比T1降雨增湿沉降更为明显。

3.5 含水率与压实度对比离心状态下无法测定模型内填土含水率与压实度变化,如图9所示,本文在试验完全结束后取样进行不同点位的对比检测。T1模型表层中间部位含水率仅为13.15%是由于降雨后需等待沉降稳定方可停机,离心机高速运转下有表面风干作用。对比检测结果表明:(1)T1模型浅层填土含水率较两侧同层位含水率低,而中、下部含水率较两侧同层位“柔性沟谷”内含水量高,表明“柔性沟谷”经过先期固结密实雨水更加难以入渗,积聚于其顶部填土内,与之相比,后期填筑土体更易形成雨水入渗。(2)T1平均含水率由模型填筑时16.1%增加至19.3%,填方体平均含水率每增湿一个百分点,湿化沉降增大78 mm;T2平均含水率增大加至20.3%,填方体平均含水率每增湿一个百分点,湿化沉降增大71 mm。

图7 T1沉降矢量等值线

图8 T2沉降矢量等值线

4 结论

两组试验填筑体材料和压实度均相同,模型顶面各测点所表现出的沉降差异主要是“柔性沟谷”自身竖向压缩沉降和形变沉降在模型顶面的体现。通过离心模型试验,初步得到以下结论:

(1)离心试验虽然难以模拟原状沟谷的天然结构性,存在一定局限,但可在短时间内直观体现高填方工程的宏观沉降规律,是研究黄土高填方沉降特性的有效手段。(2)“刚性沟谷”边界条件清晰,剔除了原始地基的变形因素,更加有利于填筑体各阶段的沉降与变形研究。(3)“柔性沟谷”自身存在沉降与变形,因此,试验所得填土表面施工期沉降和工后沉降均大于“刚性沟谷”条件下的沉降值,但“柔性沟谷”无论是差异沉降量还是差异沉降率均小于“刚性沟谷”条件,即“柔性沟谷”地基具有更好的变形协调能力。(4)填筑体沉降量随着厚度增加而增大,但是压缩比随着厚度增大而减小,填土体现出非线弹性压缩沉降特性;填筑土体的压实沉降主要发生在施工期间,尤其是大厚度填筑体,在施工期所完成的总沉降比例(施工期沉降量/总沉降量)更高,本文试验中,施工阶段可完成总沉降量的70%左右;而工后沉降又可大致分为两个阶段,工后半年为快速发展阶段,可完成工后沉降量的50%以上。(5)由于黄土的水敏特性,即使重塑填方体工后沉降趋于稳定,但是只要对填筑体进行增湿,仍旧会发生显著沉降与变形。

图9 含水率、压实度检测对比

[1] 徐明,宋二祥.高填方长期工后沉降研究的综述[J].清华大学学报:自然科学版,2009,49(6):770-773.

[2] 刘萌成,黄晓明,陶向华.桥台后高填方路堤工后沉降影响因素分析[J].交通运输工程学报,2005,5(3):36-40.

[3] 朱才辉,李宁,刘明珍,等.吕梁机场黄土高填方地基工后沉降时空规律分析[J].岩土工程学报,2013,35(2):293-301.

[4] 刘奉银,赵然,谢定义,等.黄土高填方路堤沉降分析[J].长安大学学报:自然科学版,2003,23(6):23-28.

[5] 曹文贵,李鹏,程晔.高填石路堤蠕变本构模型及其参数反演分析与应用[J].岩土力学,2006,27(8):1299-1304.

[6] 朱才辉,李宁.基于黄土变形时效试验的高填方工后沉降研究[J].岩土力学,2015,36(10):3023-3031.

[7] 刘宏,李攀峰,张倬元.九寨黄龙机场高填方地基工后沉降预测[J].岩土工程学报,2005,27(1):90-93.

[8] 杨涛,戴济群,李国维.基于指数法的分级填筑路堤沉降预测方法研究[J].土木工程学报,2005,38(5):92-95.

[9] 王丽琴,靳宝成,杨有海.黄土路堤工后沉降预测新模型与方法[J].岩石力学与工程学报,2007,26(11):3282-3286.

[10] 郑建国,王婷,张继文.黄土路基沉降量预测方法的研究[J].岩土力学,2010,31(1):321-326.

[11] 杜延龄.土石坝离心模型试验研究[J].水利水电技术,1997,28(6):54-58.

[12] 刘宏,张倬元,韩文喜.用离心模型试验研究高填方地基沉降[J].西南交通大学学报,2003,38(3):323-326.

[13] 景宏君,胡长顺,王秉纲.黄土高路堤沉降变形规律研究[J].岩石力学与工程学报,2005,24(S2):5845-5850.

[14] 张军辉,黄湘宁,郑建龙,等.河池机场填石高填方土基工后沉降离心模型试验研究[J].岩土工程学报,2013,35(4):773-778.

Abstract:This paper focuses on the loess high-filled settlement in V-shaped valley.Centrifugal modeling technique with two valley models was employed to consider different boundary(flexible and rigid) effects during construction and post-construction settlement.Meanwhile,precipitation was also simulated,and the settlements of filled soil during moistening process were observed.The rule of loess filled body moistening de⁃formation under different boundary conditions was discussed.The results indicate,the settlement and defor⁃mation of loess high-filled soil are closely related to the boundary conditions.There are significant differenc⁃es between the soft and rigid valleys.The change of foundation modulus has a significant effect on the filled soil settlement(construction period, long-term settlement, moistening settlement, etc.) in the V-shaped valley,due to the different constraint degree of the original valley foundation.

Keywords:centrifugal model test;high-fill embankment;loess;settlement and deformation;boundary con⁃dition

(责任编辑:李福田)

Centrifuge model tests of loess high-filled settlement under different boundary condations

CAO Jie1,2,ZHENG Jianguo1,2,ZHANG Jiwen1,2,3,LI Bo4,LIU Zhi1,2,LI Pan1,2

(1.China JIKAN Research Institute of Engineering Investigations and Design,Co,Ltd,Xi’an 710043,China;2.Shannxi Key Laboratory of Engineering Behavior and Foundation Treatment for Special Soil,Xi’an 710043,China;3.School of Human Settlements and Civil Engineering,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710049,China;4.Key Laboratory of Geotechnical Mechanics and Engineering of Ministry of Water Resources,Changjiang River Scientific Research Institute,Wuhan 430010,China)

TV554

A

10.13244/j.cnki.jiwhr.2017.04.003

1672-3031(2017)04-0256-07

2017-06-15

黄土丘陵沟壑区(延安新区)工程建设关键技术研究与示范(2013BAJ06B00);黄土地区造地工程水环境控制关键技术研究(2016KTZDSF03-02);研发治沟造地工程地质与土壤湿陷稳定技术与标准(2017YFD0800501);地铁隧道地震响应的动力离心模型试验和简化分析方法(CKSF2017012/YT);深厚淤泥爆破挤淤作用机理及设计方法研究(2016GY19)

曹杰(1980-),男,陕西西安人,高级工程师,博士,主要从事离心机振动台模型试验、地下结构抗震和高填方工程设计。E-mail:caojie801014@126.com

——以怒江流域为例