改良两孔法与常规腹腔镜直肠癌前切除术的疗效比较

王 君

(辽宁省东港市中心医院,辽宁 东港 118300)

改良两孔法与常规腹腔镜直肠癌前切除术的疗效比较

王 君

(辽宁省东港市中心医院,辽宁 东港 118300)

目的 探讨改良两孔法与常规腹腔镜直肠癌前切除术中的应用效果。方法 选取我院2015年2月至2017年2月收治的86例直肠癌患者为研究对象,将入选的患者依据随机数字表法分为对照组和研究组,每组43例,对照组患者行常规五孔法腹腔镜手术,研究组患者行改良两孔法腹腔镜手术,比较两组患者的手术效果及安全性。结果 研究组患者的手术时间、术中出血量、术后并发症以及住院时间与对照组比较无显著性差异(P>0.05),且切口总长度显著少于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),研究组患者术后疼痛评分显著低于对照组(P<0.05),术后第1天CRP、皮质醇及IL-6,术后第2天CRP及皮质醇均低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 改良两孔法腹腔镜直肠癌前切除术的手术效果显著优于常规五孔法腹腔镜手术,患者疼痛及应激性较轻,具有重要的临床应用价值。

改良两孔法;常规五孔法;腹腔镜直肠癌前切除术;手术效果

常规五孔法是临床上腹腔镜直肠癌手术的常用方法,但切口创伤较多,影响患者术后恢复,因此临床上为能更好的达到微创的目的,很多医师将会常规的五孔法改良为减孔操作,以期减轻患者的术后疼痛及应激反应,促进康复[1-2]。本研究选取我院2015年2月至2017年2月收治的86例直肠癌患者为研究对象,探讨改良两孔法与常规腹腔镜直肠癌前切除术中的应用效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取我院2015年2月至2017年2月收治的86例腹腔镜直肠癌前切除术患者为研究对象,所有患者经肠镜及病理检查均被诊断为直肠癌[3],且排除有大型腹部手术史、肿瘤直径4 cm以上或T3期以上、ASA评分Ⅳ~Ⅴ级以及远处转移者,患者自愿签署知情同意书。将入选的患者依据随机数字表法分为对照组和研究组,每组43例,对照组男23例,女20例,年龄51~73岁,平均(65.43±3.27)岁;术前TNM分期:Ⅰ期17例,Ⅱ期26例,ASA评分:Ⅰ级10例,Ⅱ级26例,Ⅲ级7例;研究组男25例,女18例,年龄48~75岁,平均(64.68±3.35)岁;术前TNM分期:Ⅰ期15例,Ⅱ期28例,ASA评分:Ⅰ级11例,Ⅱ级25例,Ⅲ级7例。两组患者的一般资料比较无统计学差异(P>0.05)。

1.2 方法:对照组患者行常规五孔法腹腔镜手术,于脐孔上缘取1 cm切口作为观察孔,右髂前上棘取1.2 cm切口作为主操作孔,右侧脐旁腋前线取0.5 cm切口作为主刀医师左手辅助操作孔,左髂前上棘取2个0.5 cm切口作为助手的操作孔进行手术。研究组患者行改良两孔法腹腔镜手术,于脐部右缘取直径3~5 cm切口,置入切口保护器,于腹腔外端套入外科手套,分别放置2个0.5 cm及1个1.2 cm trocar,分别作为观察孔、副操作孔及助手操作孔,建立CO2气腹,右髂前上棘取1.2 cm切口作为主操作孔。腹腔镜下探查腹腔后,确定肿瘤分期及转移情况后,游离乙状结肠,充分暴露左侧生殖血管及输尿管,采用超声刀切开乙状结肠系膜前叶与后腹膜的移行处,逐渐延伸至头侧肠系膜下动脉根部,切断肠系膜下动脉根部,向远端游离直肠,在肿瘤下缘3 cm处裸化肠壁,阻断肠腔。向上翻转切口保护器外侧端,将直肠断端提出体外,切除肿瘤段,处理近端肠管后放回腹腔,重新建立CO2气腹,吻合两端肠管,置负压引流。术后给予常规的治疗及护理。观察两组患者近期疗效、术后疼痛及应激反应。

1.3 数据处理:采用SPSS19.0,采用均数±标准差(±s)表示计量资料,行t检验,采用率(%)表示计数资料,行χ2检验,P<0.05为差异性显著。

2 结 果

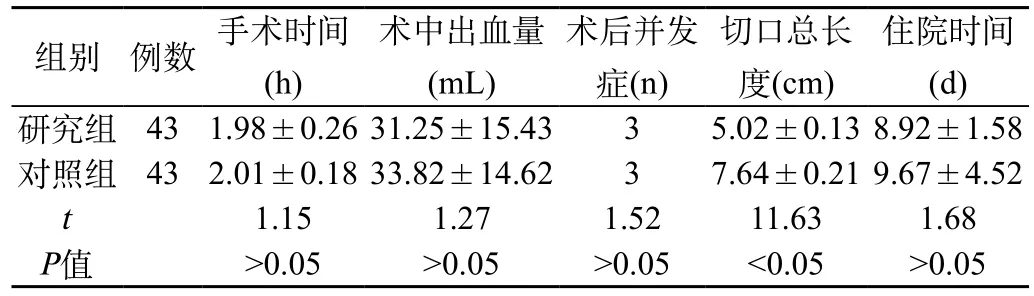

2.1 两组患者的手术情况比较:研究组患者的手术时间、术中出血量、术后并发症以及住院时间与对照组比较无显著性差异(P>0.05),且切口总长度显著少于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1.

表1 两组患者的手术情况比较(±s)

表1 两组患者的手术情况比较(±s)

组别 例数 手术时间(h)术中出血量(mL)术后并发症(n)切口总长度(cm)住院时间(d)研究组 43 1.98±0.2631.25±15.43 3 5.02±0.138.92±1.58对照组 43 2.01±0.1833.82±14.62 3 7.64±0.219.67±4.52t1.15 1.27 1.52 11.63 1.68P值 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 >0.05

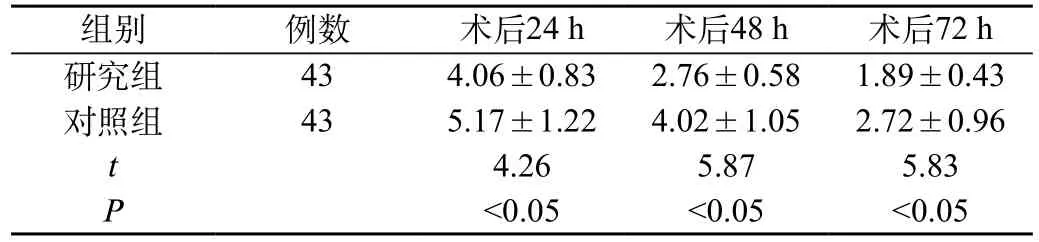

2.2 两组术后不同时间段疼痛情况比较:研究组患者术后疼痛评分较对照组低,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组患者术后应激反应比较:研究组患者术后第1天CRP、皮质醇及IL-6与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05),术后第2天CRP、皮质醇与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者术后应激反应比较(±s)

表3 两组患者术后应激反应比较(±s)

注:与对照组比较,*P<0.05,#P<0.05

组别 时间 WBC(×109/L) CRP(mg/L) 皮质醇(mmol/L) IL-6(ng/L)研究组(n=43) 术后第1天 11.86±3.37 13.26±6.25* 499.3±36.5* 20.14±4.26*术后第2天 11.02±3.12 21.35±6.48# 567.8±41.2# 30.03±5.12#对照组(n=43) 术后第1天 11.52±3.26 22.31±7.32 778.6±53.7 31.02±5.24术后第2天 10.97±3.15 67.53±8.67 667.4±37.2 26.81±5.36

表2 两组患者术后VAS评分比较(±s)

表2 两组患者术后VAS评分比较(±s)

组别 例数 术后24 h 术后48 h 术后72 h研究组 43 4.06±0.83 2.76±0.58 1.89±0.43对照组 43 5.17±1.22 4.02±1.05 2.72±0.96t4.26 5.87 5.83P<0.05 <0.05 <0.05

3 讨 论

腹腔镜直肠癌前切除术是临床上治疗直肠癌的常用术式,传统的五孔操作法不仅会增加切口感染、trocar疝等并发症,且切口较多,不够美观。近年来,随着减孔腹腔镜手术在临床上的应用,两孔腹腔镜直肠癌前切除术因创伤性小、术后疼痛轻微的优点而深受患者及医师好评[4]。本研究结果表明,研究组患者切口总长度显著少于对照组,术后疼痛评分显著低于对照组(P<0.05),术后第1天CRP、皮质醇及IL-6,术后第2天CRP及皮质醇均低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),表明两种术式均可使机体产生应激反应,但两孔法影响较小。综上所述,改良两孔法腹腔镜直肠癌前切除术的手术效果显著优于常规五孔法腹腔镜手术,患者疼痛及应激性较轻,具有重要的临床应用价值。

[1] 沈荐,李敏哲,杜燕夫,等.腹腔镜直肠癌前切除术中保留左结肠动脉与否的临床对照研究[J].中国微创外科杂志,2014,14(1):22-24.

[2] 张宏,凌云志,丛进春,等.改良两孔法与常规五孔法腹腔镜直肠癌前切除术短期疗效比较[J].中国实用外科杂志,2016,36(10):1084-1089.

[3] 李瑞生,王立军,张富.改良无辅助切口完全腹腔镜直肠癌全直肠系膜切除术的临床研究[J].实用临床医药杂志,2012,16(9):45-47.

[4] 赵智力.减孔腹腔镜与常规五孔腹腔镜直肠前切除术在中高位直肠癌的应用比较[D].郑州:郑州大学,2016.

R735.3+7

B

1671-8194(2017)26-0146-02