中古正史方术类传的成立与演变

正史方术类传的创始大抵在汉晋之际,在此之前的《史记》中虽有《扁鹊仓公列传》、《日者列传》、《龟策列传》,但并未将善于卜筮、风角、遁甲等方术的人物合为一传。[1]我们所考察的方术包括了数术和方技两大类。《汉书·艺文志》对方技和数术有所区分,数术下分天文、历谱、五行、蓍龟、杂占、形法;方技下分医经、经方、房中、神仙。《艺文志》的分类大体沿袭刘歆《七略》,其中数术是通过一系列手法预测未来的手段,而方技主要是医疗养生之术。汉以后方术的门类增加,方术的含义也更丰富,参见李零:《中国方术考》,东方出版社2001年版。班固《汉书》中亦无方术类传,前汉方士也都随事而述了。而诸家有关后汉史事的史籍中记载方士较多的当属谢承《后汉书》,范晔编纂《后汉书·方术列传》时对谢承书颇多采用,但由于原书散佚,我们仍无法断然认为谢氏《后汉书》有方术类传。流传至今的汉魏南北朝正史中,最早的方术类传是陈寿《三国志·魏书·方技传》。其后有范晔《后汉书·方术列传》、魏收《魏书·术艺传》。南朝沈约《宋书》、萧子显《南齐书》并无方术类传。余皆为官修成于唐,这些唐代官修前代史[2](宋)王溥撰:《唐会要》卷63《史馆上》,“修前代史”条,中华书局1955年版,第1090—1092 页。,北朝诸史中皆有方术类传,称为《艺术传》,仅李百药《北齐书》仍称《方伎传》,同样成于唐代的《晋书》中方术类传亦称《艺术传》。南朝诸正史都无方术列传。同为李延寿所编,《北史》有《艺术传》而《南史》无,其原因耐人寻味。方术传的产生和这一传统延续的背景和原因如何?[1]坂出祥伸先生曾指出:《三国志·方技传》与《后汉书·方术列传》确立了正史编纂体例中方术类传的地位。方术类传诞生后,在整个中古“方术”一词的概念发生了扩大。《后汉书》之后正史的撰者意图将数术限制在礼的秩序中。详参氏著:《方术传的立传及其性质》,载《日本学者论中国哲学史》,中华书局1986年版,第204—220 页。本文拟对中古方术类传的产生和演变进行考察,并力图就其中所呈现的时代背景、南北差异等做出适当解释。

一、《三国志·魏书·方技传》与方术类传之肇始

要考察方术类传的产生,我们首先要关注流传至今成书最早的陈寿《三国志·魏书·方技传》。孙鸿博在他的《〈三国志·方技传〉研究》一文中已经关注到陈寿自身的学术背景对他修纂史书时采择倾向的影响[2]孙鸿博认为,陈寿书本无类传,为方术之士独辟一传的原因有以下几种:动乱的社会环境使得人们追求长寿,试图预测未来,方术之士的出现与此有关;曹操唯才是举的政策,将方士利用并控制起来,使他们有机会进入史传;陈寿对方术的理解淡薄,无法将他们做出更细致的划分;陈寿个人的学术背景。参见孙鸿博:《〈三国志·方技传〉研究》,复旦大学硕士学位论文,2009年。,这给我们一个很好的提示,但他仅追溯到陈寿的老师谯周,事实上从陈寿的学术背景,我们可以窥知整个巴蜀地区汉魏以来的学风。我们知道,东汉光武帝之兴起和立国颇重视、利用图谶,东汉时代居于主流地位的今文经学,也带有浓厚的谶纬迷信色彩。后来古文经学在民间流行起来,但仍然烦琐,不能摆脱今文经学的弊端。到汉末经学与仕进的关系瓦解之后,学人开始对经学表示厌弃,在此背景下,为了适应新的社会背景和政治需求,学术从经学向玄学发展。[1]详参唐长孺:《魏晋南北朝隋唐史三论》,中华书局2011年版,第61—77 页。巴蜀地区与外界交通不便,使之具有一定的封闭性和独立性。在汉末新思潮兴起并席卷北方之际,巴蜀地区保留了更加传统的学术风气,直到汉末动乱的移民潮流,外来人口深刻影响了蜀地的学风。

陈寿的老师谯周,《三国志·蜀书》有传,传称:“谯周字允南,巴西西充国人也。父,字荣始,治《尚书》,兼通诸经及图、纬。……既长,耽古笃学,家贫未尝问产业,诵读典籍,欣然独笑,以忘寝食。研精《六经》,尤善书札。颇晓天文,而不以留意;诸子文章非心所存,不悉遍视也。”[2](晋)陈寿撰:《三国志》卷42《蜀书·谯周传》,中华书局1959年版,第1027 页。谯周的父亲通诸经及图、纬,他本人亦颇晓天文。在其本传中不乏解读图谶、预测未来的记载,比如:“咸熙二年夏,巴郡文立从洛阳还蜀,过见周。周语次,因书版示立曰:‘典午忽兮,月酉没兮。’典午者谓司马也,月酉者谓八月也,至八月而文王果崩。”又如他预测自己的寿命:“五年,予尝为本郡中正,清定事讫,求休还家,往与周别。周语予曰:‘昔孔子七十二、刘向、扬雄七十一而没,今吾年过七十,庶慕孔子遗风,可与刘、扬同轨,恐不出后岁,必便长逝,不复相见矣。’疑周以术知之,假此而言也。”[3]《三国志》卷42《蜀书·谯周传》,第1032—1033 页。从陈寿的描述来看这似乎是他亲所闻见,值得注意的是,陈寿谓“疑周以术知之”,可见这是他眼中的“术”。但是在他眼中这种“术”与方士带有巫术性质的卜筮是不同的。谯周预知未来的“术”是儒学的一部分,而不是方士的占卜技艺。再看他的《方技传》对方士的评价,他说:“华佗之医诊,杜夔之声乐,朱建平之相术,周宣之相梦,管辂之术筮,诚皆玄妙之殊巧,非常之绝技矣。”[1]《三国志》卷29《魏书·方技传》,第829—830 页。言语之中并无贬损方士之意,对他们所持的技巧是赞许的。他还说明自己作传的意图乃“广异闻而表奇事”。

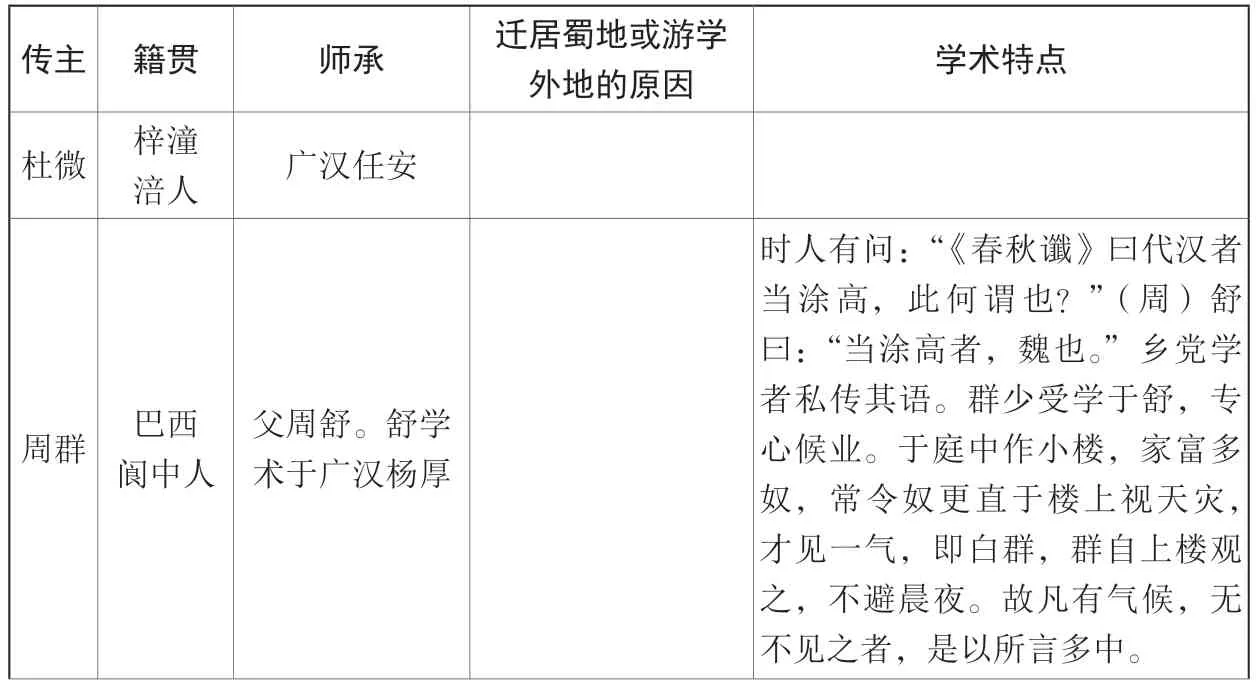

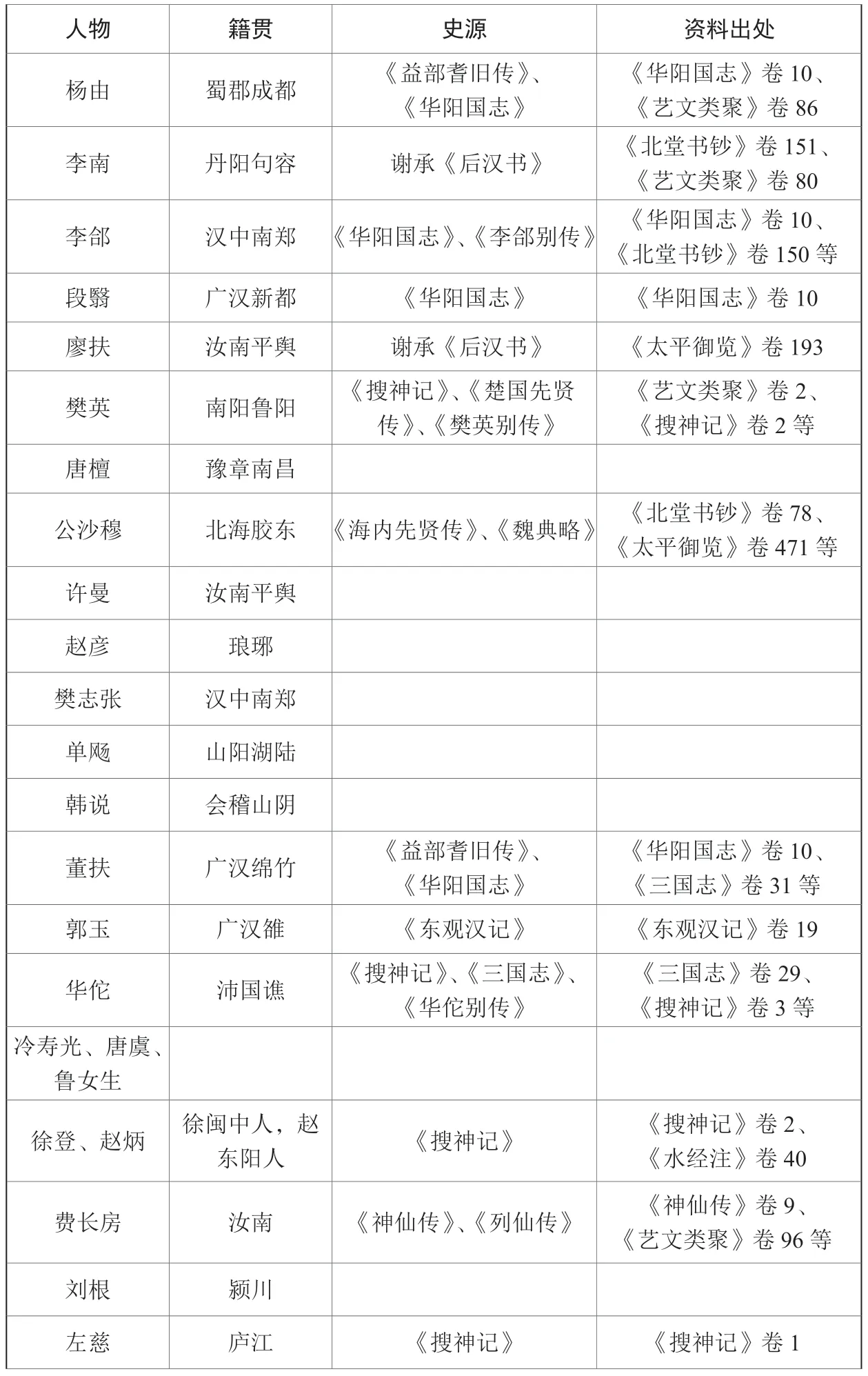

另外,陈寿又将当时蜀中知名的学者同为一传,即《三国志》卷42《蜀书·杜周杜许孟来尹李谯郤传》,与谯周同传的学者有:杜微、周群、杜琼、许慈、孟光、来敏、尹默、李譔、郤正,他们中有6 人是蜀地本地人,4 人是从中州[2]这里的中州士人也包括荆州学派,泛指秉持中州士学术传统的士人,参见胡宝国:《南阳士与中州士》,载《北大史学》第3 辑,1996年。由于各种原因迁居蜀地的士人。本地6 人中又有4 人传承蜀地的学术,2 人曾前往荆州游学,实际上属于中州士的学术传统。沿袭益州当地学术的多师承杨厚、任安、董扶一派(表1)[3]《三国志》卷42《蜀书·杜周杜许孟来尹李谯郤传》,第1019—1042 页。,而董扶其人见于《后汉书·方术列传》,这一方面表明蜀中学术多尊今文并保持早期形态,另一方面也表明到了范晔的时代,已经不将今文经学能解图谶、占卜的学者与善卜筮、颇有巫术色彩的方士进行区分了。

表1 《三国志》卷42 所见蜀中诸学者的学术渊源与特点

续表

蜀中学术以今文经学为主,带有谶纬迷信色彩,这一点诸多学者已经指出[1]相关成果有卿希泰:《有关道教发源于四川的几个问题》,《世界宗教研究》2001年第4 期;杨更兴:《两汉巴蜀经学略论》,《青岛大学师范学院学报》2006年第2 期;夏增民:《儒学传播与汉魏六朝文化变迁》,复旦大学博士学位论文,2007年。,陈寿自己也在《尹默传》中说:“益部多贵今文而不崇章句。”汉末以来郑玄等人主导的古文经学兴起之后,被迁居蜀地的中州士人带到巴蜀,然而,这并没有迅速改变蜀地的学风,显然,益州学风在谯周的时代还没有完全转变,东汉的官学仍然坚持今文经。《益部耆旧传》载益州刺史董荣曾命人为谯周画像,置于州学,以为楷模。[2]《三国志》卷42《蜀书·谯周传》,第1033 页。学风的转变还须经历一系列制度在蜀地推行的过程。

这样看来陈寿作《方技传》的初衷可能是接触到曹魏史料之时将这些术士单独列出合为一传。他一方面沿袭司马迁《史记》之《日者列传》、《龟策列传》、《扁鹊仓公列传》的撰写体例,广异闻而表奇事,另一方面还区分了传承今文经学谶纬迷信的学者与通晓巫术的方士。

事实上从两汉的学术特点来看,方士与儒生的关系本就错综复杂[3]关于两汉学风可参见顾颉刚:《汉代学术史略》,东方出版社1996年版;《秦汉的方士与儒生》,上海古籍出版社2005年版。,学问之间相互攀扯,难以完全划清界限。西汉立国初期,黄老之学兴盛,汉武帝时虽然儒学独尊地位得以确立,但是汉代多位皇帝热衷于求仙长生、治病以及求后嗣,一直以来方士也被朝廷利用,两个群体势力此消彼长,学说相互比附,迎合统治需要。汉代官学以今文经学为主,西汉后期经学掺杂谶纬成分,糅合阴阳五行,带有迷信色彩。[4]研究两汉经学的著作有很多,代表性成果有(清)皮锡瑞:《经学历史》,周予同注,中华书局2008年版;(清)皮锡瑞:《经学通论》,中华书局1954年版;蒙文通:《经学抉原》,上海人民出版社2006年版;刘师培:《经学教科书》,上海古籍出版社2006年版等。研究谶纬的有钟肇鹏:《谶纬论略》,辽宁教育出版社1991年版;陈槃:《古谶纬研讨及其书录解题》,台北“国立”编译馆1991年版;〔日〕安居香山:《緯書と中国の神秘思想》,平河出版社1988年版。这种倾向不是到谶纬大规模出现才开始的,而是诸如公羊学一早就提出了灾异论[1]皮锡瑞先生指出:“经学有正传,有别传。以《易》而论,别传非独京氏而已,如孟氏之卦气,郑氏之爻辰,皆别传也。又非独《易》而已,如《伏传》五行,《齐诗》五际,《礼·月令》明堂阴阳说,《春秋公羊》多言灾异,皆别传也。子贡谓夫子言性与天道,不可得闻。则孔子删定《六经》,以垂世立教,必不以阴阳五行为宗旨。《汉·艺文志》,阴阳五行分为二家。其后二家皆窜入儒家,此亦有所自来,古之王者恐己不能无失德,又恐子孙不能无过举也,常假天变以示儆惕……故后世之言数术者多托于《易》。”见《经学通论》,第18 页。,只是王莽以后阴阳五行灾异图谶对经学的影响更加深入,所以在这样的学术背景下,造成了经传谶纬之学与数术的混杂。《汉书·艺文志》集中体现了西汉的学术特点。比如,《汉书·艺文志·六艺》中录有《杂灾异》、《灾异孟氏京房》等明显具有阴阳灾异论色彩的别传,并在提要中说明:“至于殷、周之际,纣在上位,逆天暴物,文王以诸侯顺命而行道,天人之占可得而效,于是重《易》六爻,作上下篇。”[2](汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》卷30《艺文志》,中华书局1962年版,第1703 页。即借《易》以察天命。而《数术·五行》下亦录有《务成子灾异应》、《十二典灾异应》一类书,《蓍龟》下更录有多种卜筮之书,同样带有预测未来的性质。又说:“蓍龟者,圣人之所用也。……《易》曰:‘定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫善于蓍龟。’”[3]《汉书》卷30《艺文志》,第1771 页。将蓍龟之术与《易》攀扯在一起。又如,《六艺·礼》下录有《明堂阴阳》、《数术·五行》中有《太一阴阳》、《蓍龟》中有《周易明堂》[4]《汉书》卷30《艺文志》,第1709、1767、1770 页。,都可见各派学术之间攀附窜入的现象。学术间的相互攀扯也造成了后世对今文儒学者与术士的混淆。

由此我们可以得出,两汉儒学,尤其是今文经学,与阴阳五行黄老之学相互攀扯杂糅。王莽以后及东汉前期谶纬之学在国家的鼓励下大行其道,东汉后期渐渐为学者所厌弃。古文经学在民间兴起,于北方率先得到传播。此时的巴蜀地区仍然保持着较为传统的学术风气,外来士人对巴蜀学风有一定影响,但是毕竟影响有限,不同的学派并存。陈寿即是在这样的学术风气熏染下成长起来的学者。晋初陈寿修纂《三国志》时,将曹魏时期活跃的方士合为一传,上承司马迁《史记》之《日者》、《龟策》、《扁鹊仓公》诸传,“广异闻以表奇事”。他注重区分今文经学者和精通巫术占卜的术士,而到了范晔已然难以区分(如他将蜀地董扶也列入了《方术列传》,后文还会提及,这里暂不展开论述)。

二、《后汉书·方术列传》所见魏晋杂传的编纂与方术类传之关系及其他

陈寿之后刘宋时期范晔撰《后汉书》亦设《方术列传》[1]比照唐修《晋书》与汤球之旧《晋书》辑本,王隐所修《晋书》也有可能存在方术类传。(清)汤球辑:《九家旧晋书辑本》,《二十五史别史》,齐鲁书社2000年版。,然而范氏《方术列传》存在种种问题,如不区分今文经学者与术士,且其《方术列传》的最后几位传主事迹颇具神异色彩,历来受到讥评。刘知幾批评范晔《方术列传》人物采择不当,认为他为左慈、王乔等人立传采用了类似《搜神记》的荒诞记载,是全书的败笔。[2](唐)刘知幾撰,(清)浦起龙释:《史通通释》卷5《採撰》,上海古籍出版社1978年版,第116 页。《后汉书·方术列传》自冷寿光之后,徐登、费长房、刘根、左慈、计子勋等诸传均带有浓重的神异色彩,其中更掺杂汉以后的郡县名,因而被质疑非范手笔,而是后人所补。[3](清)王先谦撰:《后汉书集解》卷82 下《方术列传》,中华书局1984年影印本,第962 页。对此,陈寅恪先生指出:范氏与天师道有关,此传全部出自其手,不必怀疑。[4]参见陈寅恪:《天师道与滨海地域之关系》,载氏著:《金明馆丛稿初编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第28 页。吉川忠夫先生则认为,范晔对人物的采择和刘知幾的批评恰好表现出南朝人与唐人观念与学风的差异,在南朝人看来,《搜神记》、《神仙传》等书的记载与史传中的记载并无差别,《隋书·经籍志》将它们归入杂传类就证明了这一点,刘知幾批判这些记载荒诞是观念转变的结果。[1]〔日〕吉川忠夫:《六朝精神史研究》,王启发译,江苏人民出版社2012年版,第129—134 页。那么,《后汉书·方术列传》究竟是如何形成的,其史料来源是什么,其中有作者怎样的取舍倾向?

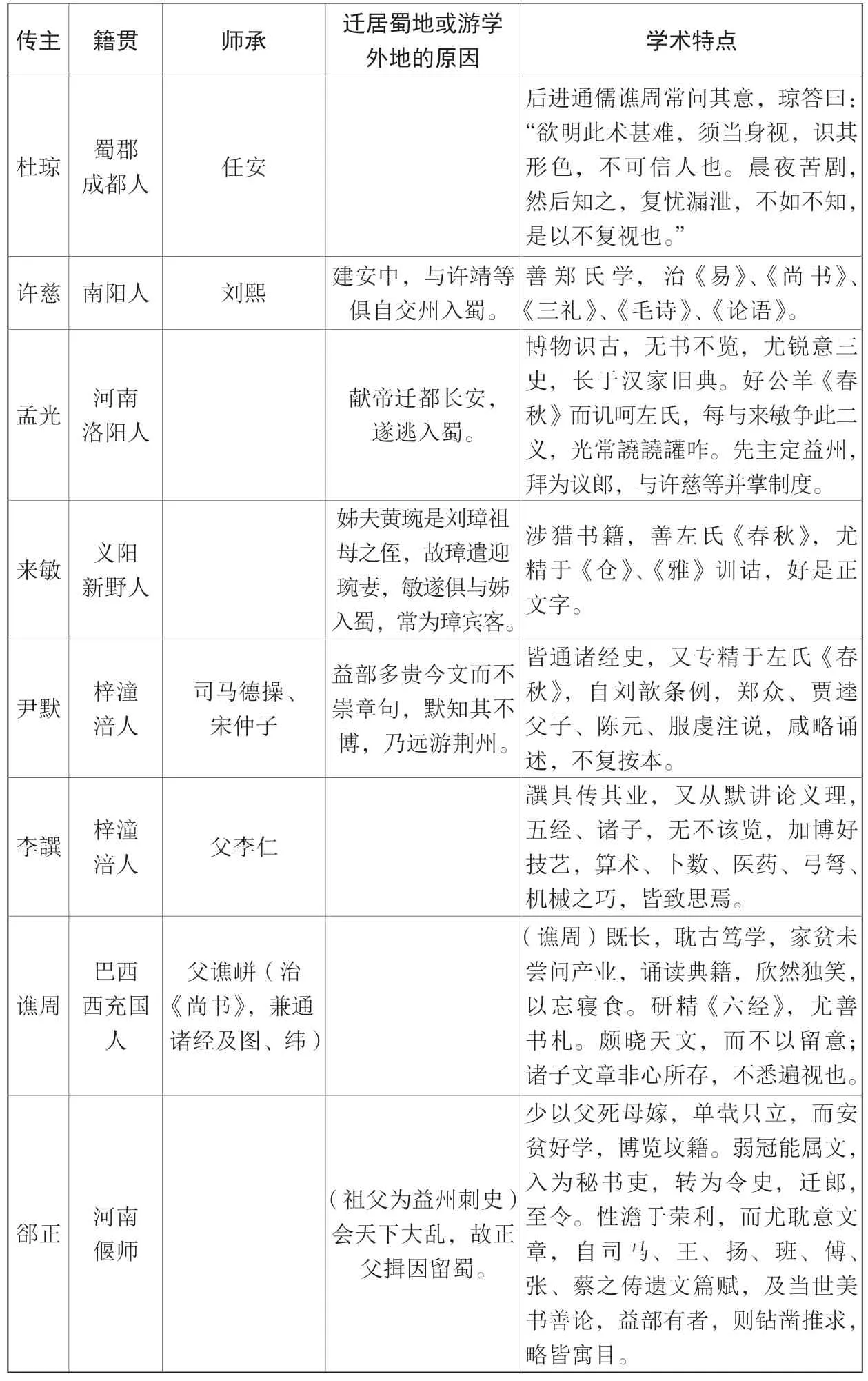

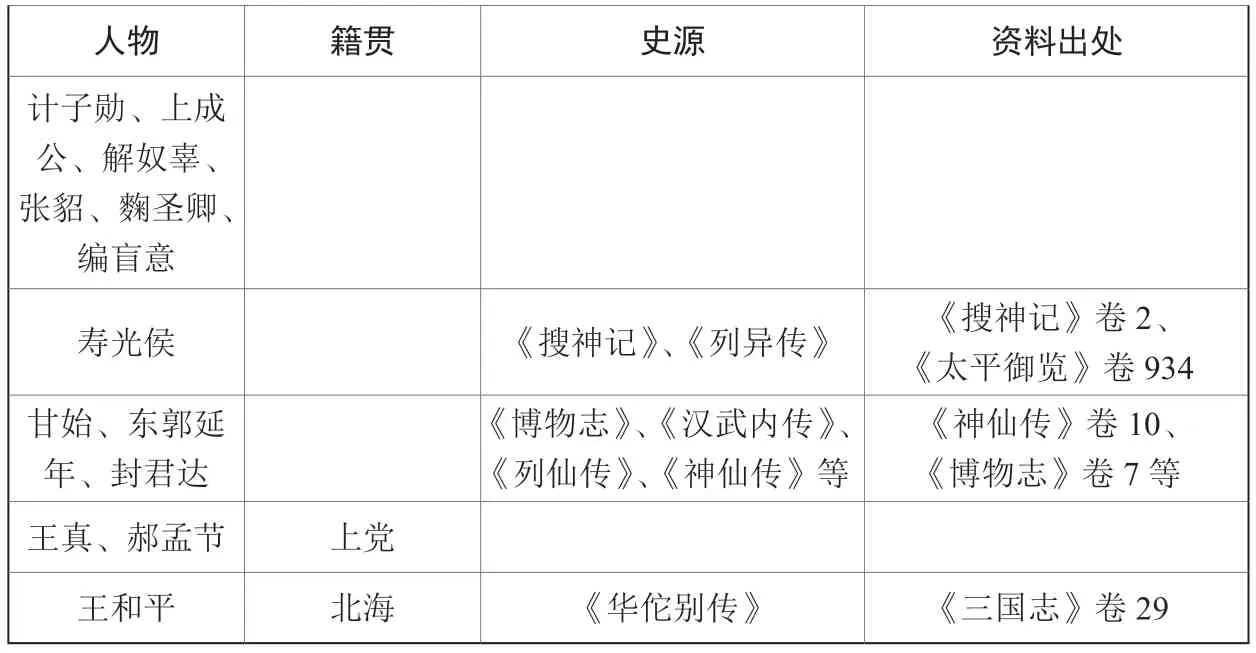

“术士”中地位较高、影响较大的人物多有独立的传记,如杨厚、张衡、郎顗、襄楷、蔡邕等,凡类传中所载多为地位稍低的人物。《后汉书·方术列传》中记有数十人,这些人物的事迹很可能参照了成书更早的几种《后汉书》和大量杂传。《后汉书·方术列传》所载人物及其可能的史源见表2[2]表中信息来源于范晔:《后汉书》卷82《方术列传》,中华书局1965年版,第2703—2754 页。:

表2 《后汉书·方术列传》可能的史源

续表

续表

从所载人物的籍贯来看,大多数来自稍偏远地带而非核心地区,以巴蜀、汝南、滨海地区为多,这些地区的学风可能偏向于保守,故仍传承今文经与图谶之学。从《方术列传》的史源来看,华佗及以上多采自成书更早的谢承《后汉书》、《东观汉记》及大量杂传,这些杂传多是郡书、别传,如《汝南先贤传》、《益部耆旧传》、《会稽典录》、《华佗别传》等。自冷寿光以下则采自诸如《搜神记》、《神仙传》、《汉武内传》类的杂传。这类杂传具有浓重的神异色彩,《神仙传》、《汉武内传》与道教关系密切。由此可见范晔所参史料绝大多数是成书于魏晋的杂传。据《隋书·经籍志》载:《益部耆旧传》为陈寿所著,成书时间当在魏晋之际;《华阳国志》为晋人常璩所撰;《汝南先贤传》为魏周斐所撰,范晔时可利用此书,则可认为此书成书于曹魏时期;谢承为孙吴武陵太守,氏著《后汉书》成书时间大致也在魏晋之际;《东观汉记》最终成书大约在东汉末;《风俗通义》亦成书于东汉;《会稽典录》是晋人虞预所撰;《楚国先贤传》是晋人张方撰;《海内先贤传》为魏明帝时撰。[1](唐)魏征等撰:《隋书》卷33《经籍志二》,中华书局1973年版,第974—982 页。再看范晔所参照的几种神仙传记:《搜神记》干宝所撰,《神仙传》葛洪所撰,《汉武帝内传》旧题为班固撰,《隋书·经籍志》不著撰者,《四库全书总目提要》[1](清)纪昀总纂:《四库全书同目提要》卷142《子部五十二·小说家类三》,河北人民出版社2000年版,第3627—3628 页。谓为魏晋时人所为,《列异传》魏文帝所撰。这些神仙传记也大都成书于魏晋时期,且与天师道有密切关联。由此可知范氏《方术列传》与魏晋杂传有一定渊源。

另外,如前文所述,坂出祥伸先生已经注意到了后汉术士社会地位没有过去认为的那么低下,但同时我们也应该注意,即范晔对秉持传统汉代今文儒学的学者与术士未加严格区分。这与社会风貌的变迁当然也有关系。唐长孺先生在讨论东汉的大姓名士时曾经以北海胶东公沙一族为例,指出北海公沙氏是东汉典型的地方大族,而公沙穆是公沙一族中所出的“名士”,名士世为州郡僚佐。这就解释了为什么《后汉书·方术列传》中的术士多有地方任官经历。同时唐先生还指出,大姓名士通过察举跨出地方,察举征辟的名目繁多,人选大都出自这一群体。[2]唐先生在论述东汉察举时也使用了范晔在《后汉书·方术列传》中的评语,范晔认为这些名士“刻情修容,依倚道艺,以就其声价”。详参唐长孺:《东汉末期的大姓名士》,载氏著:《魏晋南北朝史论拾遗》,中华书局2011年版,第25—52 页。范晔这样的处理方式实际上是将这部分大姓名士也归于术士了。

《后汉书·方术列传》所载不少士人都有今文经学背景。诸如:杨由,少习《易》,为郡文学掾;李郃,父颉,以儒学称,官至博士,郃袭父业,游太学,通《五经》,善《河》《洛》风星;段翳,习《易经》;廖扶,习《韩诗》、《欧阳尚书》;汝南高获师从欧阳歙,欧阳歙却是列入《儒林列传》的学者。又如不入方术传而另有传的杨厚,从其事迹来看颇具后来所认为的方术色彩,但李贤注引《益部耆旧传》载其父杨统“曾祖父仲续举河东方正,拜祁令,甚有德惠,人为立祠。乐益部风俗,因留家新都,代修儒学,以《夏侯尚书》相传”[1]《后汉书》卷30 上《杨厚传》,第1048 页。。杨厚本人家传图谶之学,而《益部耆旧传》却说杨氏“代修儒学”。甚至《后汉书·儒林列传》中也有类似士人:“景鸾字汉伯,广汉梓潼人也。少随师学经,涉七州之地。能理《齐诗》、《施氏易》,兼受《河洛》图纬,作《易说》及《诗解》,文句兼取《河洛》,以类相从,名为《交集》。又撰《礼内外记》,号曰《礼略》。又抄风角杂书,列其占验,作《兴道》一篇。及作《月令章句》。凡所著述五十余万言。数上书陈救灾变之术。”[2]《后汉书》卷79 下《儒林·景鸾传》,第2572 页。并没有因为景鸾“抄风角杂书,列其占验”,而被收入方术传。盖谶纬本儒生造作,亦有神秘色彩,容易与数术混淆,这类学者也易与术士混淆。

我们认为:首先,《后汉书·方术列传》中所载诸人影响力显然不及张衡、襄楷、蔡邕等人,他们多来自较偏远的巴蜀、南方和滨海地区。史料来源则是盛行于魏晋时期以标榜乡里为目的而修撰的各种郡书、家传以及神仙传记。这类传记的产生与当时人物品评风气有关,胡宝国先生在研究了魏晋之际郡书后指出:这类郡书多产生于落后地区,在士族政治兴起的年代,这些落后地区只能以众多先贤证明其价值,并与产生了著名士族的地区抗争。[3]胡宝国:《汉唐间史学的发展》,商务印书馆2003年版,第145 页。这就可以解释《后汉书·方术列传》中所载的方士何以大多来自较落后的地区,以及范晔接触到的魏晋时期的郡书中何以记载着诸多本地先贤,使得这些影响力较小的士人的事迹被整合编纂在类传中。同时,这些地区学风保守,落后于魏晋之新时代精神,故既少著名士族,又有传统学问中具有的图谶迷信色彩,因之被归于方术类传。其次,从地域上看,巴蜀地区是五斗米道活跃之地,而滨海地域与天师道的联系,陈寅恪先生早已指出。《后汉书·方术列传》自冷寿光以后诸人传记大多采自神仙传记,这种采择倾向应是因为范晔与天师道有密切关联。陈寅恪先生在《天师道与滨海地域之关系》一文中的推论是正确的。

通过上文分析,可以看到方术类传与魏晋杂传间的关联,同时我们也注意到,记载术士的类传最早出现于陈寿的《三国志》,谢承《后汉书》中可能也存在这类列传[1]现存谢承《后汉书》佚文显示,谢书有多条与范晔《后汉书·方术传》所载人物及事迹相近。见周天游辑注:《八家后汉书辑注》,上海古籍出版社1986年版,第182—187 页。,那么这类列传的产生可能就在魏晋之际。胡宝国先生认为魏晋杂传多出现于东汉,兴盛于魏晋,而衰落于南朝。[2]胡宝国:《汉唐间史学的发展》,第140 页。仇鹿鸣:《略谈魏晋的杂传》,《史学史研究》2006年第1 期。郡书的兴起恰与方术类传的出现时间相近。由此,方术类传的产生伴随着郡书、神仙传记等杂传的编纂,在东汉至魏晋时得以延续。由于学术风气的转变,范晔难以区分擅今文谶纬之学的士人和擅巫卜的术士,致使东汉部分儒学背景的士人也被归入方士类传。

三、南北朝及唐初修史与方术类传的延续与演变

继范晔书之后而有方术类传的正史是魏收《魏书》,但在《魏书》中不为“方术传”而名曰“术艺传”。观魏收之《术艺传》与范晔之《方术列传》所载人物有明显不同,其特点表现在部分方士的神秘色彩有明显弱化而专业色彩增强,更接近于“巫医百工之人”,向科学技术靠拢,虽然没有完全脱离迷信色彩,但较之前代变化较大。《魏书·术艺传》中所载方士有些做过太史令,掌国家天文历法,有的为皇室提供医疗,有些成为官方控制的建筑工匠、文字学家、数学家等。试举几例:

晁崇,字子业,辽东襄平人也。家世史官,崇善天文术数,知名于时。为慕容垂太史郎。从慕容宝败于参合,获崇,后乃赦之。太祖爱其伎术,甚见亲待。从平中原,拜太史令,诏崇造浑仪,历象日月星辰。迁中书侍郎,令如故。[1](北齐)魏收撰:《魏书》卷91《术艺·晁崇传》,中华书局1974年版,第1943—1944 页。

晁崇因善天文数术被拜为太史令,又造浑仪,掌天文。又如:

江式,字法安,陈留济阳人……式少专家学。数年之中,常梦两人时相教授,乃寤,每有记识。初拜司徒长兼行参军、检校御史,寻除殄寇将军、符节令。以书文昭太后尊号谥册,特除奉朝请,仍符节令。式篆体尤工,洛京宫殿诸门板题,皆式书也。[2]《魏书》卷91《术艺·江式传》,第1960—1961 页。

江式精于文字学,能为古字,书诸殿门榜题。这些人进入史传大概主要有以下两方面因素:首先,他们曾活跃于国家权力的中心,其事迹自然也容易在官方话语中留下痕迹。其次,也与魏收的修史笔法有关。魏收在《术艺传》序言中说:“盖小道必有可观,况往圣标历数之术,先王垂卜筮之典,论察有法,占候相传,触类长之,其流遂广。工艺纷纶,理非抑止,今列于篇,亦所以广闻见也。”他认为这些技艺“有可观”,并且注重沿袭前史体例,增广异闻,这和陈寿在《三国志》中的编纂意图相似。东汉以后,诸多统治者为了维护社会稳定,巩固统治,都为禁止图谶歌谣努力。魏晋以来学术也发生变化,玄学兴起,经学衰落,使东汉时期带有迷信色彩的以纬释经的学术理路逐渐失去影响力。

《周书》、《隋书》皆为唐人所修纂,与魏收所处时代不远,体现出相似的倾向。如《周书·艺术传》载:

赵文深,字德本,南阳宛人也。父遐,以医术进,仕魏为尚药典御。文深少学楷隶,年十一,献书于魏帝。立义归朝,除大丞相府法曹参军。文深雅有钟、王之则,笔势可观。当时碑牓,唯文深及冀儁而已。大统十年,追论立义功,封白石县男,邑二百户。太祖以隶书纰缪,命文深与黎季明、沈遐等依《说文》及《字林》刊定六体,成一万余言,行于世。[1](唐)令狐德棻等撰:《周书》卷47《艺术传》,中华书局1971年版,第848—849 页。

从赵文深传中记载来看,他可谓是一位书法家、文字学家,而他的父亲则是北魏皇室的御用医生。

值得一提的是,唐代修史重视史书“明劝诫”的作用。《贞观政要》载:“贞观初,太宗谓监修国史房玄龄曰:‘比见前、后《汉史》载录杨雄《甘泉》、《羽猎》,司马相如《子虚》、《上林》,班固《两都》等赋,此既文体浮华,无益劝诫,何假书之史策?其有上书论事,词理切直,可禆于政理者,朕从与不从皆须备载。’”[2](唐)吴兢编著:《贞观政要》卷7《文史第二十八》,上海古籍出版社1978年版,第222 页。魏收时显然已有了这一倾向,他在《术艺传》评论中说:“阴阳卜祝之事,圣哲之教存焉。虽不可以专,亦不可得而废也。徇于是者不能无非,厚于利者必有其害。诗书礼乐,所失也鲜,故先王重其德;方术伎巧,所失也深,故往哲轻其艺。夫能通方术而不诡于俗,习伎巧而必蹈于礼者,几于大雅君子。故昔之通贤,所以戒乎妄作。”[1]《魏书》卷91《术艺传》,第1972 页。生生之业皆可称为“艺术”,值得鼓励,但不可以奇诡迷信之术危害统治稳定,这是这一时期史家意图对后世的“劝诫”。《魏书》及唐初所修北朝诸史皆有此考虑,《周书·艺术传》、《隋书·艺术传》史臣论与《魏书》倾向几乎一致。《隋书·艺术传》序言也称:

凡此诸君者,仰观俯察,探赜索隐,咸诣幽微,思侔造化,通灵入妙,殊才绝技。或弘道以济时,或隐身以利物,深不可测,固无得而称焉。近古涉乎斯术者,鲜有存夫贞一,多肆其淫僻,厚诬天道。或变乱阴阳,曲成君欲,或假托神怪,荧惑民心。遂令时俗妖讹,不获返其真性,身罹灾毒,莫得寿终而死。艺成而下,意在兹乎?历观经史百家之言,无不存夫艺术,或叙其玄妙,或记其迂诞,非徒用广异闻,将以明乎劝戒。是以后来作者,或相祖述,故今亦采其尤著者,列为《艺术篇》云。[2]《隋书》卷78《艺术传》,第1764 页。

行文至此,我们尚未提及李百药《北齐书》,因为《北齐书·方伎传》在北朝诸正史中显得十分特殊。北朝诸史中方术类传皆题为“艺术传”、“术艺传”,仅《北齐书》题为“方伎传”,所载部分人物与北朝诸史中接近科学技术、排斥巫术迷信的趋势不一致,如下例:

由吾道荣,琅邪人。少好道法,与其同类相求入长白、太山潜隐,具闻道术。仍游邹、鲁之间,习儒业。晋阳人某,大明法术,乃寻之。是人为人家庸力,无识之者,久乃访知。其人道家符水、呪禁、阴阳历数、天文、药性无不通解,以道荣好尚,乃悉授之。……道荣仍归本部,隐于琅邪山,辟谷,饵松术茯苓,求长生之秘。寻为显祖追往晋阳。至辽阳山中,有猛兽去马十步,所追人惊怖将走。道荣以杖画地成火坑,猛兽遽走。俄值国废,道荣归周。隋初乃卒。又有张远游者,显祖时令与诸术士合九转金丹。及成,显祖置之玉匣,云:我贪世间作乐,不能即飞上天,待临死时取服。[1](唐)李百药撰:《北齐书》卷49《方伎传》,中华书局1972年版,第674 页。

传中所记少好道法,入琅邪山修道,辟谷,服食炼丹,修长生之术,显系道教修行之法。其中原因有待进一步探明。但我们知道今本《北齐书》残缺严重,后人以《北史》、《高氏小史》等书补之,《方伎》一传也是后人所补。[2]参见唐长孺:《魏晋南北朝史籍举要》,载氏著:《唐书兵志笺正(外二种)》,中华书局2011年版,第56—60 页。细观此传可以发现,其序言部分和传记内容体现的编纂意图不尽相符。《北齐书·方伎传》序云:“《易》曰:定天下之吉凶,成天下之亹亹,莫善于蓍龟。是故天生神物,圣人则之。又神农、桐君论《本草》药性,黄帝、岐伯说病候治方,皆圣人之所重也。故太史公著《龟策》、《日者》及《扁鹊仓公》传,皆所以广其闻见,昭示后昆。齐氏作霸以来,招引英俊,但有艺能,无不毕策,今并录之以备《方伎》云。”[3]《北齐书》卷49《方伎传》,第673 页。李百药《北齐书》本自其父李德林之书,李德林与魏收时代相近,故其论调与魏收相似可以理解,但《北齐书·方伎传》内容的神异色彩较其他北朝正史为重。《北齐书》此卷非原文的问题唐长孺先生在中华书局点校本校勘记中也注意到了:“按此卷前有序,后无论赞,序较简短,不像《北齐书》本文原貌。钱氏《考异》卷31 认为经后人删节,或《北齐书》此卷已亡,后人以《高氏小史》补。”[1]《北齐书》卷49《方伎传》,第681 页。

《晋书》也是由唐人修纂的,其编纂意图和北朝诸史相似,《晋书·艺术传》云:“详观众术,抑惟小道,弃之如或可惜,存之又恐不经。载籍既务在博闻,笔削则理宜详备,晋谓之《乘》,义在于斯。今录其推步尤精、伎能可纪者,以为《艺术传》,式备前史云。”[2]《晋书》卷95《艺术传》,第2467 页。但由于两晋至唐初年代久远,修纂时是以臧荣绪《晋书》为蓝本,参考诸家旧《晋书》而成,加之十六国史料混乱,故《晋书·艺术传》的内容较为驳杂,且具有早期方术类传的神异风格。今观诸家旧《晋书》辑本,疑王隐书中或有方术类传,唐人修史以之为本,广搜其他史料加以扩充。[3](清)汤球辑:《九家旧晋书辑本》,《二十五史别史》。两晋时期杂传编纂尚未衰落,方术之士的资料也容易获得。

反观南朝诸史皆无方术类传,术士的事迹再次变为随事而述。究其原因,南朝与北朝社会风貌差异较大,南朝沿袭魏晋以来的学术风气,方术本身也被上流社会接受。仅以《搜神记》、《异苑》、《幽明录》等小说为例,《隋书·经籍志》将它们归入史部杂传类[4]《隋书》卷32《经籍志二》,第980 页。《旧唐书·经籍志》同,《新唐书·艺文志》将其列为子部小说家。,与先贤耆旧传、家传、神仙传记等为一类,盖以之为信史。《搜神记》的作者干宝也编纂过晋朝国史,《幽明录》撰者为刘义庆,出自刘宋皇室,与《世说新语》、《徐州先贤传》的编集者为同一人。[1]刘义庆门下聚集着一批知名文士,如鲍照,这些书的编集多半是由他们负责。参见〔日〕兴膳宏、川合康三:《隨書經籍志詳攷》,汲古书院1995年版,第374、406 页。据姚振宗考证唐修《晋书》多采《幽明录》,可见中古时人并不将其看作传奇小说,而多看作真实存在的事件。参见氏著:《隋书经籍志考证》卷20,二十五史刊行委员会编辑:《二十五史补编(第四册)》,开明书店上海总店1936年版,第343 页。这更加证明了这类带有神秘色彩的事迹在南朝具有普遍信仰基础,皇室与上层也不例外。在南朝人眼中,神异事迹与官方记载并无二致,遂不单独开列。且南朝时今文图谶之学早已为玄学代替,不存在儒学背景的士人与方士混杂现象,术士地位本来不高,无从在官方正史中单独有传。

由此可见南北朝及唐初修史对方术类传的处理方式。北朝诸史中都有方术类传,称为《艺术传》,撰者的编纂意图在于承袭前代史书体例,同时又广异闻、明劝诫。南朝人对神异事件多信而不疑,故术士、僧人、道士事迹都在正史中随事而述。由于不存在今文图谶之学与数术的混杂,南朝术士社会地位低,不似东汉名士,无从单独有传。

四、结论

中古正史方术类传的成立与演变,有其特定的时代背景和较为清晰的脉络,可以说与中古时代整体的学术文化风貌变迁、史学编纂的发展、地域差异等皆有关联。大体而言,我们将其归纳为如下三个方面。

首先,方术类传产生的时间大抵在魏晋之际,流传至今的正史方术类传肇始是陈寿《三国志·魏书·方技传》。陈寿是巴蜀人,师承巴蜀大儒谯周。巴蜀地区由于地理环境封闭,又远离王朝的政治中心,东汉以来学风趋于保守,流行今文经学,学者多通天文图谶,谯周也不例外。汉末移民的迁入影响了巴蜀地区的学风,接近中州地区学术风格的古文学派和蜀地传统今文学派并存,陈寿在此学术环境中成长。到他修纂《三国志》时,接触到曹魏时期留存的史料。曹操的举士政策和对民间术士的控制政策使他的身边聚集了一批方士,陈寿将这些方士的事迹收集并合为一传,上承司马迁《史记·日者列传》等的编纂体例,欲以广异闻而表奇事。由于陈寿上距东汉时代不远,且生于今文经学盛行的巴蜀地区,因此他尚能区分东汉擅长今文经、图谶、天文、阴阳五行的儒学学者和掌握民间巫术的术士,而范晔编纂《后汉书·方术列传》时则多有混淆。仔细考察就可以发现,范氏书《方术列传》中有不少是具有儒学背景的东汉大姓名士。这是因为从东汉至南朝学术已经发生了巨大转变,玄学兴起,经学衰落,东汉时带有谶纬迷信色彩的今文经学已经失去影响力,加之统治者们为了维护稳定纷纷禁绝民间制造谣谶,这种学术渐渐不被学者熟悉。《后汉书·方术列传》看似方术种类颇多,但其中一部分在东汉却属于儒学范畴,只是学术风气演变过程中儒学里这种迷信色彩的部分逐渐被剔除。南朝学者对两汉学术不能完全分辨不是个别的现象,阮孝绪在《七录序》中批评王俭《七志》曰:“王(俭)以数术之称有繁杂之嫌,改为阴阳。方技之言事无典据,又改为艺术。窃以阴阳偏有所系,不如数术之该通。术艺则滥六艺与数术,不逮方技之要显。故还依刘氏各守本名。”表明王俭时学者对东汉学术门类也有所混淆。他还说:“王以六艺之称不足标榜经目,改为经典。今则从之。”[1](唐)释道宣编集:《广弘明集》卷3 阮孝绪《七录序》,《大正藏》第52 册《史传部四》,河北省佛教协会2008年影印本,第109 页。足见南朝士人崇经典,排除谶纬迷信。《隋书·经籍志》史臣的一段序言实际上概括了汉代以来谶纬之学的变化,兹不惮繁,备录于此:

《易》曰:“河出图,洛出书。”然则圣人之受命也,必因积德累业,丰功厚利,诚著天地,泽被生人,万物之所归往,神明之所福飨,则有天命之应。盖龟龙衔负,出于河、洛,以纪易代之徵,其理幽昧,究极神道。先王恐其惑人,秘而不传。说者又云,孔子既叙六经,以明天人之道,知后世不能稽同其意,故别立纬及谶,以遗来世。其书出于前汉,有《河图》九篇,《洛书》六篇,云自黄帝至周文王所受本文。又别有三十篇,云自初起至于孔子,九圣之所增演,以广其意。又有《七经纬》三十六篇,并云孔子所作,并前合为八十一篇。而又有《尚书中候》、《洛罪级》、《五行传》、《诗推度灾》、《氾历枢》、《含神务》、《孝经勾命决》、《援神契》、《杂谶》等书。汉代有郗氏、袁氏说。汉末,郎中郗萌,集图纬谶杂占为五十篇,谓之《春秋灾异》。宋均、郑玄,并为谶律之注。然其文辞浅俗,颠倒舛谬,不类圣人之旨。相传疑世人造为之后,或者又加点窜,非其实录。起王莽好符命,光武以图谶兴,遂盛行于世。汉时,又诏东平王苍,正五经章句,皆命从谶。俗儒趋时,益为其学,篇卷第目,转加增广。言五经者,皆凭谶为说。唯孔安国、毛公、王璜、贾逵之徒独非之,相承以为妖妄,乱中庸之典。故因汉鲁恭王、河间献王所得古文,参而考之,以成其义,谓之“古学”。当世之儒,又非毁之,竟不得行。魏代王肃,推引古学,以难其义。王弼、杜预,从而明之,自是古学稍立。至宋大明中,始禁图谶,梁天监已后,又重其制。及高祖受禅,禁之逾切。炀帝即位,乃发使四出,搜天下书籍与谶纬相涉者,皆焚之,为吏所纠者至死。自是无复其学,秘府之内,亦多散亡。今录其见存,列于六经之下,以备异说。[1]《隋书》卷32《经籍志一》,第940—941 页。

其次,魏晋杂传的编纂与方术类传的兴起有很大关联。魏晋以来士族政治兴起,先贤耆旧传及郡书修纂流行起来,这类杂传记成为后来方术传的重要史料来源,使得那些影响力不大的士人得以进入正史的记载。同时《搜神记》等神仙传记、《博物志》等小说、道教内传、高士传的修纂也开始流行,这些传记成为《后汉书·方术列传》后半部分的重要史源。我们已经知道正史类传中记载方士的类传最早自陈寿《三国志》而始,谢承《后汉书》中很可能也有方术传,两书的成书年代大致都是魏晋之时,这与先贤传、郡书、神仙传记的兴起时间相一致。上述杂传的编纂在南朝衰落,南朝诸史中亦无方术类传,诸多神异事件都散入人物传记中随事而述了。

最后,北朝及唐初修前代史中的北朝部分多承袭了方术类传的体例,这时的方术类传名曰“艺术传”,所载部分人物神秘色彩弱化,专业色彩增强,近于“巫医乐师百工”之流。且自魏收起就有这样的倾向:一方面承袭前代史书体例,以增广异闻为目的,一方面以明劝诫为目的,引导人们专于生生之业而不是擅造谣谶危害国家稳定。隋以后正史皆为官修,这种明劝诫的倾向更加明显。至于南朝诸史中为何都无方术类传,其原因在于,在南朝人眼中,神异事件与严肃的史传记载并无区别,甚至在贵族皇室阶层也具有普遍信仰基础,因而在正史中这些事件被随事而述。也因为南朝时谶纬今文学早已衰落,不存在将有一定社会地位的儒者与术士混淆的情况,而地位不高的术士[1]比如《南齐书·祥瑞志》有一则关于南朝相墓工的记载:“武进县彭山,旧茔在焉。其山岗阜相属数百里,上有五色云气,有龙出焉。宋明帝恶之,遣相墓工高灵文占视,灵文先与世祖相善,还,诡答云:‘不过方伯。’退谓世祖曰:‘贵不可言。’帝意不已,遣人于墓左右校猎,以大铁钉长五六尺钉墓四维,以为厌胜。太祖后改树表柱,柱忽龙鸣,响震山谷,父老咸志之云。”这种南朝术士具有工匠性质,地位也不高。(南朝梁)萧子显:《南齐书》卷18《祥瑞志》,中华书局1972年版,第352 页。关于六朝时代的巫术,宫川尚志先生有较全面的研究,参见氏著:《六朝史研究·宗教篇》第十三章“六朝時代の巫俗”,平乐寺书店1964年版,第336—365 页。也无从在正史中有单独的传记。南朝诸史与北朝诸史的差异反映了南北史书编纂史料采择上的不同倾向,这显然也折射出南北方文化间的差异。[2]唐长孺:《魏晋南北朝隋唐史三论》,中华书局2011年版。