说出了想念

林 虹/著

你回去时,见了你姨娘的面吗?母亲问我。没有。我轻声答着。哦,已经入棺了。母亲很伤感。嗯。我低声答着。来的人多吗?母亲又问。多,村里人,我们娘家的人。她的儿女都回了吗?回了。哦,那就好,也算圆满了。

我和母亲坐在阳台上聊天,母亲在一个塑料盒里拨弄着她种的葱、芫荽、藤菜。这泥土,是她从五象大桥头的建筑工地要来的,唯有闻到泥土的气息,她才觉得故乡是近的。母亲离开故乡十年了,七十岁的时候,拎着个包,和父亲坐了八个小时的长途汽车,来到了南宁跟随儿女们生活。别人都是老了回归故里度晚年,而我的父母则远离故乡,在一个陌生的城市,重新开始他们的生活。从此,故乡便是他们记忆里的反复诉说,或是从故乡来的亲戚,告知的点点滴滴。

其实,我没有告诉母亲实情。我怕她伤心,想着未来的一天,她也会如此这般。伤心的还有我,我总是选择性地逃避。

那天,我接到母亲的电话,说她姐姐走了,让我代替她回乡奔丧。我安慰着母亲,电话里,我们听得见彼此的呼吸,我能感知母亲语气下的疼痛,她最后一个姐姐离开了,四兄妹,从此就留下她一人在人间行走了。可想,童年没娘,少年没父的母亲,她的心情是如何的悲伤。她想着要回乡一趟的,但路途遥远,她晕车,快八十了,身体受不了。

那天,我把自己裹在羽绒衣里,赶往回乡的路。冬天的风呼呼地吹着,我必须连夜从贺州启程,到昭平县,再到仙回瑶族乡。这样匆忙的回乡之路,让我情绪低落。

故乡于我的界定,是多重的。仙回瑶族乡是我母亲的故乡,也是我的出生地和童年生活的地方。北陀雨天,是我父亲的故乡,每年的清明节时才回去一趟,给爷爷奶奶扫墓。昭平县,是我少年和青年生活的地方,那里有我很多记忆。父母在这个小城建了两次房子,小洋房、院子、菜地,名曰林园。我们在那度过了很美好的时光。后来,因为我们兄妹都在南宁和贺州生活,林园无人打理,就卖了。我曾写下散文《江山交付的下午》,那个平静的炎热的下午,那种内心的纠结和不舍的风暴,在我们签字的手中,犹疑、停滞和张望。故乡在那一刻,似乎就开始割舍了。后来,父母在南宁买房,重新开始建立他们的江山。于我,父母在哪,故乡便在哪了。

回乡的路

新的故乡,虽没有了院子和菜地,但宽大的阳台,便成了一个小菜园,泥土在阳光的照耀下,散发着故乡的味道。哥哥在阳台的边角用木头建了个鸡笼,养着两只鸡,清晨的鸡鸣,清亮而突兀,脆生生的。故乡,是那么真实地存在着,乡愁也被鸡鸣声稀释了。而江南区亭子的圩日,让父母找到了仙回赶圩的感觉。因为一到圩日,附近的农民会挑些自己种的东西,自己做的手工品来卖,箩筐、竹篮、簸箕、山芋、大薯……那些淳朴的农民,那些山野的气息,如此真实而浓烈。于是姐姐常开着车载他们俩去江南赶圩,买一包菜种、果蔬,看看毛茸茸的小鸭仔、小鸡仔……母亲用手摸摸,才满足地离开。

远离故乡的父母,努力在构建着他们的新故乡。母亲从小城挖了棵野生粽叶回来种,摘粽叶,晒粽叶,包粽子,是她的快乐。这来自故乡的植物,被无限地放大,故乡的草木、河流、山脉,亲人都在叶脉上有着清晰的具体指向。粽叶的清香,是故乡的气息,在阳台挂成一排,成为故乡的物证。还有在附近荒地上开垦出来的菜地,种满了各种蔬菜,母亲到菜地劳作,锄头和镰刀,草帽和水瓶,她觉得就是在她的故乡仙回。而菜地旁的小山,草木葳蕤,鸟声阵阵,像仙回的古映山。

胆小的母亲傍晚是不敢推开窗的,黑漆漆的山林,她怕看见磷火的飘忽。我说,妈,怎么可能有啊?她说,有的,山上有墓地,清明的时候,听到鞭炮声响。我深知母亲的忌讳。可是母亲又说,其实人死了就是往一个黑洞里去了。黑洞?我对母亲的这个说法觉得很讶异。“是的,我在一本佛教书上看到的。”母亲指着桌面她去素食馆吃饭时拿回来的书说。我就沉默了,我没有勇气和母亲说这种问题。有一次,我们在聊天,母亲突然说,你爸想回北陀选块地,要离路边近点的,以后你们去看时方便。哥就在一旁打断了,好好的,不要想这些。母亲说,怎能不想?早安排的好。我在一旁,沉沉下坠的心,牵拉着我,痛而无语。我知道母亲说的意思,这样的问题,我们不想去面对。我总是拿出昭平县最长寿老人的照片给她看:妈,您看,这位老人一百一十三岁了,还去摘茶叶呢,你和爸一定健康长寿的。妈看着照片,笑着:“要能到这个岁数,就知足了。”

于是,白天和黑夜的古映山,让母亲更加找到在故乡的感觉,她劳作完,坐在锄头柄上,喝口开水,父亲则在一旁摘菜叶。他们看看身后的山,眼前的菜地,思乡的情绪淡了很多。我有次说,买个军用水壶,装水喝,那样,就更真切了。现在,那座父母精神上的古映山,被削平了,变成了一个楼盘,三十多层的大楼代替了葳蕤的树木。母亲开垦的菜地被山上冲下的淤泥化成了一片废墟,那里,也将建起高楼。那里,将是父母原来房子的置换地,他们重新选择了另一个电梯房。而灌溉菜地的山泉水,被高层建筑切割了水源,流往大地的深处。母亲有时抬起头,看着那些高楼,担心地问,楼那么高,风一吹,会晃动吧?不会的,父亲接话。总之我是不会住那么高的,心里慌。母亲坚定地说。父亲说,那里房价那么高,一万多了,不是想住就能住的。母亲就感叹了,还是我们家那院子实在的,走在自己土地上,踏实。可是,她也知道的,那样的故乡,早在签字的那刻,就离舍了,她只是不由自主地说出了想念。

我出生的地方

为了让新故乡更像故乡,有更多故乡的物件,父母突然想到了放在老家杂物房的鼎锅,他们很开心,让我下次来南宁,想办法把老家的鼎锅带来。我说,妈,你知道那个用生铁打的鼎锅有多重吗?知道,那是你大舅打的,手艺很好啊,煮的饭香喷喷的,不用菜也能下饭。母亲回味着。姐在一旁答着,这个锅可以进博物馆了。哦,那下次我拿这个鼎锅来给你们吧。我回答着。为了父母的这个心愿,我决定找个时间回昭平,扛这个鼎锅回贺州,再到南宁。也不是不可以,因为之前,我们就成功地把老家一台华南牌老式缝纫机运到了南宁。那台购于20世纪80年代的缝纫机,母亲为我们缝补衣服。她喜欢踩缝纫机的节奏,她穿针引线,用边角布车着鞋垫,针脚整齐。她熟练地转动布料,仿佛年轻的时光就从那些匀称的针脚里缓缓铺开,关于故乡的一切,随着脚踏声流淌、蔓延。那些生机盎然的生活,那些艰难的岁月,越踩越有劲,越踩越有激情。母亲说,我就感觉自己是年轻的。所以她快八十了,身板挺直、讲究,别人看她以为是六十多。那辆缝纫机,带给母亲的,不仅是对过往生活的回忆,也是她对故乡的眷恋,唯有触摸到和故乡相关的物件,才是真实的、具体的。

我没提及,还有那把当年称猪的大木秤,我怕他们想起,让我也把那把沉甸甸的黑漆漆的木秤扛上南宁。所以,我常在昭平、贺州、南宁之间往返着,搬运与故乡有关的物件。比如,稻秆,那些田野气息的稻秆,是我叫乡下的朋友帮找来的,母亲用来扎粽子,或者不扎,挂在阳台上。稻秆的味道就是稻谷的味道,那里,可以生长成一片金灿灿的田野,蝴蝶飞舞,烧稻秆的烟在其中缭绕。粪土在风中,和汗水齐飞舞。如果是春雨时节,竹帽,蓑衣,啪,拉脚起来,拍掉一只蚂蟥,继续寻找那些稗子……一捆晒干的稻秆,在父母的生活里,有了很多回味。我还叫朋友找来乡下苦碎木烧成的灰,那是做灰水的原料,灰水也是故乡的味道。有次带了昭平的灰水糍,母亲高兴地说,这是我最喜欢的。于是,我就时常带着故乡的稻秆、木灰、桂江鱼、山楂果……大包小包,从一个故乡到另一个故乡。当车过青秀山,我就知道,离家很近了,母亲在厨房忙着,父亲在小区门口散步,其实是在等我。

然而,新的故乡,在父母的心里还是有距离的。这距离,不仅是和原故乡的距离,更多的是精神上的。每天他们沿着滨江公园的绿荫栈道散步,一路繁花似锦,邕江水流淌着,青秀山就在附近,人少,安静,鸟声带来的聒噪,听着欢喜,但是也落寞。很多次,我到南宁,陪他们去江边散步,看着他们蹒跚的步履,行走在这个陌生的城市,东张西望,不会遇到一个熟悉的人,也听不到熟悉的乡音,对于在小城德高望重,出门一路有人打招呼,走走停停就坐在树下和朋友聊天的父亲,这样的落寞,是多么不习惯。

这样的落寞,也是我那天回乡的心绪。夜色中看见路旁手上捏着一片茶叶的雕塑,就知道,快到昭平县城了。这个中国茶叶之乡,常年氤氲着茶香,我曾写下散文《被茶浸润的生活》,说的就是这种安逸闲适的喝茶生活。这座藏在群山之中的小城,风景秀丽,生态环境优良,也是长寿之乡。这么好的养老环境,是很多人向往的,而我的父母,却远离它,在喧哗的城市里生活,那样的况味,于父母也是不得已的。

车过桂江大桥,我心情平静,无欢喜,因为,家人不在此地,此地是我曾经的故乡,而今是我的驿站。岸边翠竹掩映中,灯光明亮,返照在竹叶上,是翠绿的光,很诗意很梦幻。渔船停泊江边,渔火扑闪中,会忍不住想起张继的诗:江枫渔火对愁眠。这愁于我,该是渐渐消失的乡愁,也是我和父母落寞的缘由。

对于昭平这座小城,欢喜、爱、忧伤,我曾写下很多关于它的回忆。当一边抒情故乡,一边又想法远离故乡,我觉得,自己是虚伪的。我深以为,当你身在其中,和故乡大地的万物一起时,那种情感才是真切的。

车上凉亭坡,我朝着林园的方向看去,那院子的桂花树、玫瑰、六月雪、苏铁、苦丁茶、黄皮树依旧生长在园中,养生的小道,落满树叶了吧。一位南宁的读者,从书店买了我的散文集《两片静默的叶子》,开着车,沿着书中我写的故乡走了昭平和仙回。他拍下林园的门楼、房子,发给我。看着熟悉的景物,那油漆掉落的铁门和被阳光晒旧的邮箱,我一时感伤不已。这种情绪涌上来,堵在心中,长久无法驱散。我知道自己藏着的故乡,只要一点点关于它的,就会被触及,就会泛滥,就会无法控制。我忍住感伤,轻描淡写地回了他一句:那是别人的家了。一个素未谋面的人,因为一本书对你的故乡感兴趣,去寻访它,我为此欢喜。因为故乡通过我的叙述,被人所知所爱,那么,也是我对故乡的回赠吧。

清晨赶往仙回瑶族乡,那个我出生的地方,藏在另一处群山之中。经过松林峡,我往窗外看去,两岸的青山倒映在碧玉般的桂江中,山上种满了松木。我和朋友在一个水雾迷蒙的暮春,去看那摇曳的芦苇,朋友伸出手去感受。我问朋友感受到了什么。朋友说,幸福。我为此写下诗歌《台词》:我的手感受到了幸福/最后一句台词戛然而止/悟与不悟/早已万水千山。

“悟与不悟/早已万水千山。”万水千山,说的是时间,也是人生的旅途,像我们这些远离故乡的人,再回首,已万水千山了。这样的愁绪淡淡的,我裹在羽绒衣、围巾里,沉默不语。

车缓慢地爬行在弯弯的山路上,一重又一重的山,被转晕了。是的,因为弯路太多,我每次都会晕车,这次也不例外。

越近仙回,我的心越沉,不是近乡情怯,是害怕面对葬礼上悲伤的场景,更是害怕看见姨娘死去的样子。黑衣服,白麻布,哭泣的亲戚,摆在堂屋的黑色棺材,闻到死亡气息在上空鸣叫的乌鸦。

回乡之前,母亲告诉我,先回趟满舅娘家,不要等参加完姨娘的葬礼才去,不吉利。

车过安子口,进入王村,眼前一片开阔,群山环绕中,就是仙回垌了。右方山脚下的卫生院,母亲曾在那学过医。左边的白磨小学,是父亲教书的地方。古书河蜿蜒,沿山脚而过,枯水期,河床裸露着,一湾清浅的碧水,更显冬天的萧瑟。这条河流是我童年的欢乐之地,游泳,摸鱼,捞虾,睡在沙滩上看着云朵飘动。那些和我一起玩耍的小伙伴,早已各奔东西了。进我们家的村子,要经过古书河、古书桥、古书村,已经村村通水泥路了。路人看我,我看路人,陌生的。偶有人认出:咦,那不是荣英的小女儿吗?我报以微笑,却不知怎么称呼了。七岁随父亲到昭平县城读书,那么说,我的相貌,还是依稀可辨的。

远远看见我们曾经的家了,心里雀跃着,加快了脚步。二表哥在家门口,是的,现在是二表哥建的房了,三层水泥房,代替了我父母建的泥砖房。我就是在那出生的,给我接生的林医生,是我妈的好朋友。很多年后,林医生到我们家做客,说起给我接生的事,比画着,说我就跟米筒那么大。我不知道乡下最大的米筒有多大,总之我家的米筒是一斤装的。所以我想象我出生时,跟一只小兔差不多。我出生的时候是秋天,正是稻谷黄的时候,风吹稻浪,稻香满村,我就来到世界了,多好啊。

舅娘种的青枣

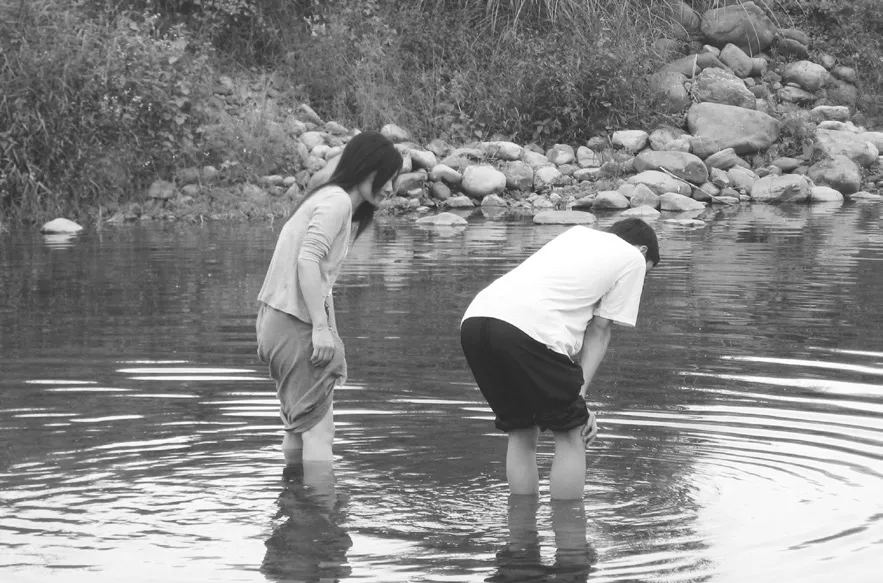

在河里抓鱼

当年,父亲中师毕业就分到仙回茅坪小学工作,和母亲的认识也很有戏剧性。入团宣誓的时候,父亲站在母亲身边,缘分就这样产生了。结婚后,母亲随父亲到县城工作。“文革”时,大舅、满舅很照顾下放回来的母亲,亲戚们给田地,建了房子,生活才安顿下来。

满舅娘血压高,在卫生院输液。二表嫂去挖马蹄了,二表哥和满舅娘的大儿子老八在家,他们要去参加姨娘的葬礼。而婆太、大舅、大舅娘、满舅他们在屋后山上的泥土深处安睡着。他们的亲人在山脚生活、劳作。山上山下,两重世界,如此和谐安静,时间是可以化解一切悲伤的。

满舅娘家的门前,种着红艳艳的鸡冠花,还有青枣,沉甸甸的。居然还可以种枣!我惊讶地问。老八说,种着玩的,没想到结那么多。我说,那可不可以考虑种枣。那样,满舅娘就不用去摘茶叶了。老八说,没人工啊,我要去做装修,儿子在广州打工,老九,你知道的,帮不了什么。哦,也是。老九是满舅的小儿子,先天性聋哑人。四十多岁了,还没结婚。

问起二表哥的两个儿子,他说,都去打工了,一个在广州,一个在北海,过年才回来。哦,一年见一次面啊。那有什么办法?在家没什么可做的。很多啊,种茶叶,种果啊。表妹,你不知道的,农活难做,也不赚钱,现在的年轻人,都想去看看世界,每月有工资拿。不像养殖的,回本慢,做不好,会亏本。是的,乡村成了他们的驿站,在城市生活是他们向往的,所以土地荒着,剩下老人和孩子,是多数乡村的现状。

二表哥指着河岸边说,表妹,你看那正在建设的房子,是新农村的经济适用房,我家老二在那买了一套。哇,农村也有套房住了,真好!还有另外一处,是农家乐度假村,把古书河的河水蓄起来,可划船、烧烤、钓鱼什么的,农村也像城里一样了。二表哥又介绍着。老八接话说,下次你回来,就可以去那度假了。

四表哥、七表哥也从城里赶回来了,我们因为姨娘的葬礼而聚在一起。一行人开着车往姨娘家去。路上看见满舅的小儿子老九,他正给一户人批墙。我叫他,他听不见,默默地把水泥浆糊到墙上,再平整。我上去拍他的肩,他回头,看见我,咿咿呀呀的,很高兴。我比画着,告诉他,我要去哪,干什么,然后要坐车回昭平再回贺州。不知他听懂了没有,咿呀着,我不知道他说什么。在一个无声的世界和失语的世界中,他生活了四十多年。但他识点字,满舅曾送他去读小学,老师快退休了,看见他,觉得很可怜,很耐心地教他识字。所以,他一个人坐车到县城,可以找得到我们家。我记得有一次,他很晚才来,无法叫门,敲门我们未听见,他就翻墙而入,当他出现在我们眼前时,我们很是惊讶。老九虽是聋哑人,却是个温暖的人。他擅长网鱼,所以,他经常网了鱼,洗干净,煎好,坐车到县城送给我们。

老九有次在山上放牛,烟头没有按熄,结果引发了一场大火,火势凶猛,幸好救得及时。可是怎么跟他说这是违法的呢?满舅把烟头按在地上,熄灭了。又拿出一沓钱,抖了抖,让老九跟着他去交了罚款。至此,老九知道了,抽烟要把烟头按灭,如果看见别人把烟头丢了就走,他会很生气,追上去,指指地上的烟头,直到别人捡起来。老九也外出打过工,到县城的一家残疾人木头加工厂,每天他与一群和他一样的聋哑人把刨好的木片叠起,锯木的木屑、木灰将他变成一个粉人,他戴着口罩,穿着罩衣,默默地叠着木片。有一天,别人把他的饭牌盖了起来,他没饭吃,气鼓鼓地来到我们家,很激动地咿呀了一通。我们不知他说什么,知道他遇到问题了,到木头加工厂去问,才知是一个工友跟他开玩笑。后来他做了一段时间,受不了这种重复的工作,卷起铺盖就回家了。舅娘说,他在家自由惯了,哪受得上班的这种限制?老九也有过他的爱情,亲戚给他介绍了一个和他一样的女孩,不了了之,老九就一个人闲云野鹤地生活了。

老九不知道姨娘去世的事情,他不跟我们去,依旧批他的墙。姨娘的家在木浪村,去茅坪瑶族村要经过她的家。远远就看见她家门口搭着棚子,很多人。我怕看到的场面就要出现了。可是并未如我想象的,姨娘已经入棺了,棺材上盖着红毯子。亲戚坐在院子里聊天,姨娘的六个孩子都回来了,他们也没有跪在棺材旁痛哭,只是平静地招呼着吊唁的人。表姐给我们发了白色的麻布,我们给姨娘鞠躬上香,让她一路走好,在另一个世界,过上她想过的幸福生活。

关于姨娘,她的婚姻生活是她不满意的。因为姨爷结过婚,有过孩子,年纪又大。姨爷已经走了快二十年了。她一个人生活着,儿子们到外地打工了,只有过年才回来。因为姨娘没读过书,所以只能在家务农,不像我母亲,读了书,学过医,又在大队当妇女主任。两姐妹,因为选择,过上了不同的生活。有次,我到茅坪村采访,经过姨娘家,进去看望她,给她拨通我母亲的电话,只见她拿起手机:阿妹啊——她的眼角就溢满了泪水。我在一旁也被感染着。人生的际遇,让人感叹不已。

姨娘家门口的橄榄树,树根被砍了一半。表哥告诉我,是姨娘生前砍的,说是遮了光。那时,她身体很虚弱了,已经没有力气了,那棵树,只要一挥刀就断的,她却砍了很久。不知她砍橄榄树时在想什么。然后,她在睡中就走了。一生就这样了。

和父母在南宁坐地铁

父母在南宁

送姨娘上山前,她的孩子要用柚子叶水给她洗脸。棺木打开,四表哥让我去看姨娘最后一眼。我犹疑了一下,没有去。四表哥看回来,告诉我,唉,你姨娘嘴巴开着。我很惊讶,为什么呢?四表哥说,嘴巴开着,是没得吃啊。我就沉默了。四表哥又说,都看不出是你姨娘了,脸缩水得厉害,面色很难看,才一天的时间。七表哥说,是啊,怎么会这样?婆太去世时,面色很好的,根本看不出是去世的人。怎么会这样呢?我无法想象表哥描述的姨娘最后的样子。

所以,当母亲问起我姨娘的事,我没有告知她姐姐的样子,怕她伤心,想着世上走一趟,临走时竟是这样。还是圆满的,生前冷清的院子,至少在她走后热闹了,来看她的人那么多,那些久未走动的亲戚,在外地打工的儿子们,村里的人。这一生,还是圆满的。虽然她最远到了昭平县城。虽然,她渴望的爱情从未如愿。

人的一生就这样了。我扎着白麻布,跟着送葬的人把姨娘送到山上。一路无语,乌鸦总在这样的时刻盘旋在上空,叫声让人生厌。世间再无姨娘了,以前,母亲想她姐姐时就打个电话,两姐妹会聊很久。现在,接电话的那个人,去了泥土的深处。悲伤的情绪,堵在心头,长久无法驱散。