最早的耶路撒冷

文 图 /陈 博

最早的耶路撒冷

文 图 /陈 博

“世界若有十分美,九分在耶路撒冷,世界若有十分哀愁,九分在耶路撒冷。”位于地中海东岸、犹大山地之间的耶路撒冷是中东地区乃至整个西方世界历史上最为璀璨的一颗明珠。它拥有数千年绵延不断的厚重文化积淀,更被犹太教、基督教(包括天主教、东正教、新教等不同教派)与伊斯兰教共同视为圣城。

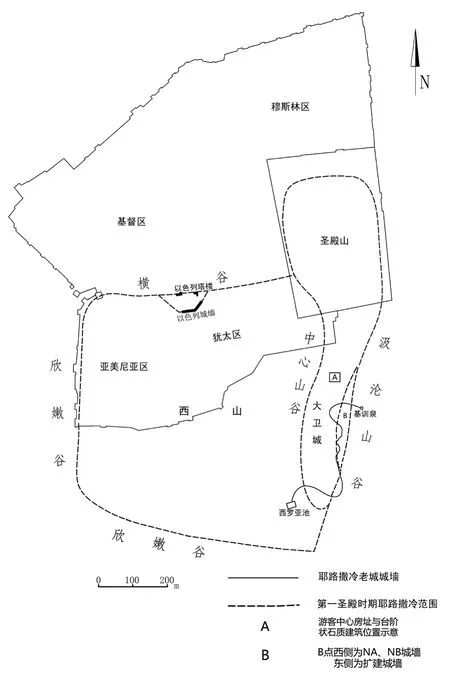

今天的东耶路撒冷地区保存有始建于16世纪奥斯曼帝国时期的老城,总面积约1平方公里。城内分为犹太区、穆斯林区、基督徒区和亚美尼亚区四部分。1981年,耶路撒冷老城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。徜徉在老城之内,如同步入远离凡尘的神秘世界。高耸的“哭墙”脚下,衣着肃穆的犹太教徒抚摸墙壁喃喃祷告;圣殿山顶的清真寺中,穆斯林每日五次虔诚礼拜;而在城中的苦路沿线与圣墓教堂内,又时常可见身着各色法袍的教士引领众多信徒缅怀耶稣基督的圣迹。当每年数以百万计的访客来到耶路撒冷朝圣、游览,穿行于那些令人震撼的神圣殿堂之间时,心中或许都不免升起疑问,这座圣城究竟诞生于何时?这也是近两百年来考古学家们孜孜探索的谜题。

圣殿山与哭墙

圣墓教堂外景

圣墓教堂内景

圣殿山与哭墙 许多人相信,位于老城东部海拔约740米的圣殿山(Temple Mount)就是《旧约》中所记载的先知亚伯拉罕向上帝献祭之处——摩利亚山(Mount Moriah)。犹太人曾先后两次在此为上帝修建圣殿,又两次被毁。今天圣殿山的西壁,是著名的“哭墙“。它是第二圣殿被罗马人焚毁之后留下的残垣断壁。公元前7世纪,阿拉伯人占领耶路撒冷,在圣殿山顶修建了金顶清真寺、阿克萨清真寺、链圆顶堂等一组宗教建筑,几经翻修保存至今。穆斯林相信先知默罕穆德“夜行登霄”时正是踏着圣殿山上的圣石登上天堂面见真主,使得耶路撒冷的地位可以与麦加、麦地那并称。

苦路与圣墓教堂 苦路(Via Dolorosa)东起老城狮门附近,西到圣墓教堂(Church of Holy Sepulchre),全长约600米。基督徒相信耶稣受审判时,曾经背负十字架,沿着这段坎坷的小路蹒跚而行,到达终点后被钉死在十字架上。他的尸体被埋入石窟,三日后又于此地复活。基督教各教派曾在苦路沿线修建了包括圣墓教堂在内的许多教堂加以纪念,现存于老城之中的至少还有五十余座。

前城市时期

考古学家们很早就将探索耶路撒冷早期历史的目光投向了老城以南,汲沦山谷与中心山谷之间的一段南北走向的狭长矮山。这不仅是因为相比老城内的熙攘繁华,城南的这片山地一直少人居住,便于开展工作,更是因为矮山东坡有耶路撒冷唯一的泉水——基训泉(Gihon Spring),直到近代仍是当地最重要的水源。1838年美国圣经学者Edward Robinson对基训泉旁边开凿于岩石之中的几条水道进行调查,标志着此地现代考古工作的开始。1867年,英国人Charles Warren爵士同样选择对基训泉边一条近垂直走向的水道进行发掘。这是耶路撒冷地区的第一次正式考古发掘。该条水道后来被命名为Warren竖井。他还首先提出这片山地就是犹太教经典《塔纳赫》与基督教《旧约圣经》(二者内容基本相同,下文简称《旧约》)中记载的大卫城的所在地。此后,数十位考古学家先后在此进行发掘,使大卫城成为耶路撒冷考古工作开展最充分的区域,也是了解耶路撒冷早期历史的最重要地点。

20世纪80年代,Yigal Shiloh发现基训泉上方的山体基岩上开凿有数个茶杯大小的小坑。根据坑内出土的陶片,其年代可能早至公元前四千纪后半的铜石并用时代。此后很长一段时间,它们是耶路撒冷地区已知年代最早的人类活动遗迹。但究竟是谁,又因为什么目的开凿这些小坑却一直是一个谜。

2016年7月,以色列文物局在耶路撒冷老城以北约4公里的Shuafat地区发现了一处距今7000年前、相当于铜石并用时代早期的聚落遗址。该遗址发掘面积为50平方米,揭露出两座保存较好的房址。屋内地面上散落有陶片、石钵以及大量燧石工具、饰品等遗物。这一新发现将耶路撒冷地区人类定居的历史大大提前,也使我们有更多机会了解最早的耶路撒冷居民的生活。不过,相比东北方向20多公里外约旦河畔的重镇杰里科(Jericho,亦称耶利哥),此时的耶路撒冷可能还只有一个或几个不起眼的小村落。

青铜时代早期(约公元前3050~前2300年),地中海东岸掀起了第一波城市建设的高潮,在但(Dan)、哈泽尔(Hazor)、米吉多(Megiddo)等许多地方都出现了建有防御设施(以城墙为主)的城市。但耶路撒冷却并不在此列。Shiloh在大卫城东侧山坡的基岩上发现了一座约为公元前31世纪的石砌房址。他认为此房屋的选址靠近汲沦山谷中的耕地,可能仍是一处村落。

写有“耶路撒冷王”字样的诅咒文书

Shuafat遗址及出土遗物

城市萌芽

虽然耶路撒冷城市发展的起步稍显落后,但有证据表明不久之后它就已经具有了举足轻重的地位。

出土于埃及的“诅咒文书”是古埃及一种神秘巫术留下的遗物。祭司们将法老敌人的名单写在陶人像、陶器或石器上,再将它们打碎并埋入地下,以此求得神灵相助削弱或消灭敌人。在一件第十二王朝,即公元前19~前18世纪的陶人像上,研究者释读出“耶路撒冷王”的字样,是已知关于耶路撒冷最早的文字记载。另一份重要的文字材料同样出土于埃及。公元前14世纪的阿马尔奈文书中有六封埃及法老与耶路撒冷国王阿布迪•哈巴(Abdi-Heba)之间的来往信件,不仅表明当时耶路撒冷已经是一个城邦国家,而且证明其国王是由法老任命或认可的。

耶路撒冷的考古发现可以与出土文献相互印证。20世纪60年代,著名的女考古学家Kathleen Kenyon来到耶路撒冷,通过在基训泉附近的山坡上开挖由山顶至山脚的多条平行探沟,发现了大卫城最早的城市防御设施。它们并不位于坡顶,也不是山脚下,而是山坡中部。在这里,她发现了间距约3~5米的两道城墙,分别命名为NA与NB。其中NB的位置更靠近山脚,宽2~2.5米,由大石块垒砌而成。根据在墙基两侧发现的陶片判断,NB的年代较NA更早,可至青铜时代中期(约公元前1800年)。

基训泉供水系统示意

NA与NB城墙

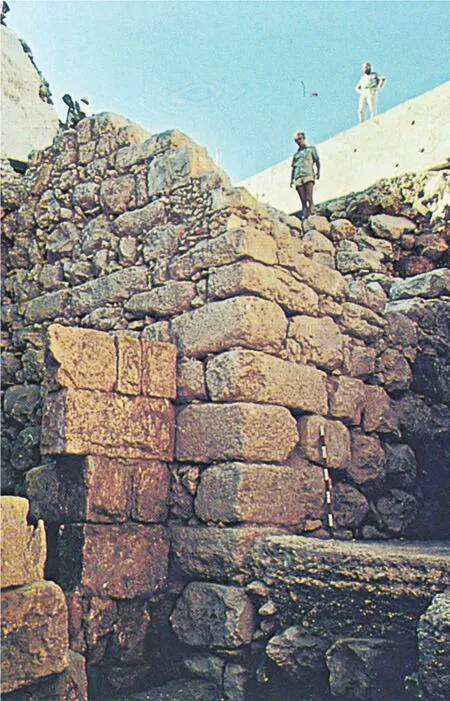

台阶状石质建筑远景

从Kenyon发现的城墙向上攀登,在靠近山顶边缘的位置,可见大卫城内最重要的早期建筑遗址——台阶状石质建筑(Stepped Stone Structure)。它依附陡峭的山坡修建,残高约18米,可能是一面护坡的石墙。20世纪20年代由Robert Macalister与John Duncan首先发现,Kenyon与Shiloh先后进行过解剖发掘,发现该建筑实际包括上下叠压、年代不同的两层。其中表层用较大石块垒砌,呈台阶状,基层则是用较小石块垒砌成框,再填充泥土与碎石。根据出土陶片判断,基层的年代约为公元前14~前13世纪,即青铜时代晚期。

基训泉边的供水系统也是耶路撒冷城发展的重要证据。1995~2004年,Ronny Reich与Eli Shukron主持对基训泉附近的供水系统进行了全面的再发掘,明确了其中长约70米的Warren竖井附属水道与总长约50多米的水道二、水道三的开凿时间均为青铜时代中期偏晚阶段。同时期遗迹还包括残存面积超过200平方米的石坑水池(Rock-cut Pool)以及围绕在基训泉边的多处防御塔楼基址。

发达的防御设施与供水系统说明青铜时代中晚期的耶路撒冷城已经颇具规模。但也有学者认为此时期的居住遗址尚不多见,或许暗示此城并非一般意义的城市,而更像一座防守严密的军事堡垒。

游客中心房址发掘场景

印有示利米雅与犹甲父子名字的封泥

圣殿之都

大约公元前13世纪,地中海东岸步入铁器时代。我们也可以开始通过《旧约》对耶路撒冷有更多了解。《旧约》不仅是一部宗教经典,更是珍贵的传世文献,具有重要的史料价值。根据其中记载,士师时代(大约相当于铁器时代一期)的地中海东岸分布着迦南人的许多部落,其中名为耶布斯的一支就定居于耶路撒冷,修建了当时该地区最为坚固的要塞——锡安堡垒。根据《撒母耳记》《列王记》等篇的记载,大约公元前10世纪初,犹太人的传奇英雄大卫王以奇谋攻克锡安堡垒,并选择耶路撒冷作为他所创建的统一王国的首都,开始兴建以自己名字命名的宏伟都城——大卫城。他的儿子所罗门王继续在耶路撒冷广建宫殿,特别是在摩利亚山上第一次为上帝修建圣殿,耶路撒冷圣城的地位即由此开端。所罗门王死后,统一王国分裂成为北方的以色列国与南方的犹大国。耶路撒冷作为犹大国的首都,仍是整个犹太民族的中心。直到公元前586年,巴比伦国王尼布甲尼撒二世攻陷耶路撒冷,焚毁了圣殿与耶路撒冷城。自大卫王建城至圣殿被毁的数百年,被后世称为耶路撒冷的第一圣殿时期(The First Temple Period)。

大卫城内此时期的遗迹非常丰富。台阶状石质建筑表层的年代已明确可以进入铁器时代,有学者认为它就是属于耶布斯人的锡安堡垒。2005年,为了配合大卫城国家考古公园的建设,Eilat Mazar在规划修建游客中心的地点进行抢救性发掘。此地点位于山顶平台边缘,紧邻台阶状石质建筑顶部,虽然曾进行过发掘,但未至底部。Mazar一直向下清理,发现此前误以为是基岩的一些巨大石块,其实属于一处大型房屋的墙体,宽度达2~5米。此房屋具有明显的分间结构,推测总长度至少可达30米。屋墙上发现了一枚印有古希伯来语字母的封泥,出现了示利米雅与犹甲父子的名字,可见于《旧约》记载。他们生活于犹大国西底家王时期,即公元前6世纪。而石墙下叠压着公元前11世纪的文化层。此外,房址内发现有数件完好的塞浦路斯红底黑彩陶壶,是公元前10世纪的典型器物。综合上述线索,Mazar判断此房址年代可以早至公元前10世纪,即统一王国时期。她还推测规模如此宏大的建筑可能原本与台阶状石质建筑连成一体,或许就是大卫王的宫殿所在。

台阶状石质建筑之上还叠压有几处房址,根据所出陶器或封泥判断,应属于第一圣殿时期偏晚阶段。其中一座房屋平面有三纵一横共四个房间,屋中还可见残存的石柱与楼梯遗迹,应原有阁楼。相邻的是一间石砌厕所,发现了用整块石头雕刻的马桶。在台阶状石质建筑脚下还揭露出一座房址的一角,不足2平方米,但发现超过50枚封泥。上面的一些人名属于公元前6世纪的约雅敬王时期,为认识这些房屋的年代提供了重要依据。

第一圣殿时期大卫城的防御设施与供水系统也有重要扩展。Kenyon认为在统一王国以及犹大国早期,仍沿用了NB城墙,而NA大约为公元前8~前7世纪对NB的重建。20世纪90年代,在NA城墙东侧,即更接近山脚处发现另一条主体与NA平行、两端与NA相交的城墙,可能用来保护原有城墙之外新开辟的居住区,其年代同样为公元前8世纪左右。在大卫城西面山坡上,Crowfoot发现了大卫城的西城门。在基训泉周边,青铜时代的供水系统仍在使用,而第一圣殿时期新开凿水道的长度又数倍于从前。其中,开凿于公元前8世纪末的希西家王水道(Hezekiah Tunnel)绵延数百米,直至大卫城西墙外的西罗亚池(Siloam Pool)。同时期泉边防御设施的数量与面积也都有明显增加。

台阶状石质建筑上叠压的房址

大量考古发现已经可以大体勾勒出第一圣殿时期大卫城的城市布局,证明《旧约》所记载的犹太都城耶路撒冷城的确存在无疑。而城墙与供水系统的新发现以及晚期房屋建筑叠压于早期的宫殿防御设施之上,则说明大卫城一直处于不断发展之中,晚期甚至已经略显拥挤。此外,根据《旧约》的记载,圣殿山也是第一圣殿时期耶路撒冷的重要组成部分。不过,由于圣殿山复杂的历史背景与现实情况,无法开展考古工作,是否仍然保留有第一圣殿时期遗迹还是不解之谜。目前,Gabriel Barkay教授正带领一支团队对近年来圣殿山修缮工程所抛弃的泥土与垃圾进行过筛,据称已找到了属于第一圣殿时期的陶片与封泥。

西罗亚池发掘场景

“大城”与“小城”之争

随着考古工作的深入,第一圣殿时期耶路撒冷城的面貌似乎已日渐清晰。不过,学界也长期存在一种不同的声音。大卫城面积不足8万平方米,即便加上圣殿山也不过14万平方米左右,这与《旧约》中可见的第一圣殿时期耶路撒冷的繁华以及作为首都的地位似乎并不相称。因此,许多学者认为除《旧约》记载的大卫城与圣殿山以外,第一圣殿时期耶路撒冷的城市范围应该更大。持此观点的“大城派”学者与坚持相信《旧约》记载的“小城派”学者之间的争论持续了数十年,成为耶路撒冷研究史中一桩著名的公案。

1967年的“六日战争”为彻底解决此争论提供了契机。战后以色列政府取得了老城及其周边地区的控制权,而且老城内许多建筑在战火中遭到破坏,使得一些原本房屋密布的地方具备了进行考古发掘的条件。以色列文物局决定在老城重建之前进行一次全面的抢救性发掘,由Nahaman Avigad教授负责。

以色列塔楼发掘场景

1969年发掘工作开始不久,就在老城犹太区北部的第二圣殿时期地层下发现一处石砌高台遗迹。最终清理出一段宽约7米、残高2~3米、长度达65米的石砌城墙。Avigad将其命名为以色列城墙。该城墙打破一座年代为公元前8世纪前半叶的房址。其北面不远处又发现一处位于现代地表15米以下、高度超过10米的遗迹,可能是城门的一部分,被命名为以色列塔楼。塔基墙角下可见大量灰烬堆积,还包含不少箭头,或许与巴比伦人的进攻有关。随后,在老城的犹太区、亚美尼亚区,以及城外的锡安山上陆续发现了不少第一圣殿时期遗存,出土的许多封泥与印章上的人名,可以追溯到公元前8~前7世纪。

通过这些发现,Avigad提出大卫城西侧的低矮山丘(西山)也应属于第一圣殿时期耶路撒冷的城市范围之内,公元前8世纪以前已有许多居民开始在此居住生活,之后又建设了完备的城防设施。此外,还有一些相关发现也可为旁证。供水系统中最长的那条希西家王水道,其终点西罗亚池就位于西山地区。而《旧约》中有尸体不洁应置于营地之外的记载。已经发现的第一圣殿时期墓葬区可见于周围的橄榄山、大马士革门以北及欣嫩谷西坡等地,而在西山范围内尚无发现。

耶路撒冷老城与第一圣殿时期城市布局示意

结语

从公元前三千纪以前山间的点点村落,到青铜时代防守森严的堡垒,再到第一圣殿时期不断发展成为总面积超过60万平方米的宏伟大都会。在考古学家近两百年的“铲释”之下,最早的耶路撒冷不再只是宗教经典中的神秘圣地,更将一段鲜活的城市发展史呈现于世人面前。

Avigad曾感叹“没有任何一个城市进行过如此繁多的考古发掘,没有任何一个城市的考古发掘如此困难”。耶路撒冷考古研究是世界考古学史中重要的一页,许多思路方法又与中国考古研究有异曲同工之妙。拥有悠久的历史、厚重的文化积淀以及珍贵的传世文献是以色列和中国考古学家共同的幸福,而如何客观认识那些与自身血脉相连的祖先们所留下的文化遗产,则是我们同样需要直面的问题。耶路撒冷考古工作的一些成果也曾被质疑是为了迎合政治利益或民粹主义的需要而不尽客观。面对这些指责,我们首先应当扪心自问,是否将感情或利益掺杂进入了最严肃的考古工作中?如果没有,又该如何在研究工作的细节中体现出科学与严谨,并向大众进行准确的宣传?

本文得到国家社科基金青年项目(16CKG010)、中国博士后基金面上项目(2014M550384)、郑州大学青年教师启动基金项目(2015SKQD28)支持。

(作者为郑州大学历史学院讲师)