产业结构与就业结构匹配合理性研究

——基于辽宁省的数据分析

曹阳阳,陈树文

(大连理工大学 人文与社会科学部,辽宁 大连 116024)

产业结构与就业结构匹配合理性研究

——基于辽宁省的数据分析

曹阳阳,陈树文

(大连理工大学 人文与社会科学部,辽宁 大连 116024)

运用统计比算法,从结构效率及既定结构下的生产效率两个层次研究了辽宁省产业结构和就业结构的匹配性问题。通过对比观察与实证分析,总结归纳出辽宁省产业结构与就业结构的匹配不够合理,两者之间存在“倒挂”现象。第二产业就业占比与其产值占比相比偏低,二产吸纳就业能力偏弱,三产就业占比与其产值占比相比过高,生产效率较低。产业间结构及各产业内部行业间结构的失衡是主要原因。可通过优化轻重工业比例,发展县域经济和提升现代服务业占比等措施予以应对。

辽宁省;结构效率;劳动生产率;柯布-道格拉斯生产函数;就业弹性

从静态的视角观察,辽宁省是一个劳动力资源丰富的省份。根据国家统计局公布的数据,截至2014年,辽宁省常住人口为4 391万人,其中城镇人口2 944万人,乡村人口1 447万人,总人口数在全国排名第14位,众多的人口蕴含着巨大的劳动力资源。从动态的视角考察,辽宁省劳动力资源是稀缺的。一方面,辽宁省人口自然增长率较低,于2010年、2012年及2013年出现负增长的情况;另一方面,辽宁省人口净迁入较少,呈现出“弱人口集聚地区”①的特征。总体而言,辽宁省劳动力资源在产业间的配置面临较大的压力。产业发展对大量劳动力的需求与劳动力资源有限性之间的矛盾使得合理配置劳动力资源成为必要。

当前,辽宁省面临经济发展困境的一个原因是产业结构与就业结构的匹配不合理。分析辽宁省产业结构与就业结构匹配的合理性,有助于合理开发和充分利用劳动力资源,这对于辽宁经济和社会发展具有重要的现实意义。协调与否及评判是否合理,需要确定评判标准和对照省份。根据“配第-克拉克定理”,人均生产总值较高(经济发展水平较高)地区的产业结构更为高级。这可由欧美发达国家产业结构的演进趋势得到验证②。所以,依据人均生产总值这一衡量地区经济发展水平的重要指标,选取人均生产总值高于辽宁省的江苏和浙江作为对照省份③。对产业结构与就业结构匹配合理性的探究可借助结构偏离度和劳动生产率等分析工具,从劳动力资源产业间配置的结构效率以及既定配置结构下的生产效率两个层次进行研究。

一、文献综述

关于产业结构演进和劳动力配置的研究,最早见于英国古典经济学创始人威廉·配第的论述。他在1690年出版的《政治算术》一书中,运用数学计量的方法,研究了法国、荷兰与英国的经济结构及其形成原因,认为商业、工业与农业收益依次递减,劳动力具有向收入高的部门流动的规律[1]。但遗憾的是,配第并未严谨划分三次产业,三次产业分类法则是由新西兰经济学家费歇尔提出的。英国经济学家克拉克则在前人研究基础上,提出了著名的“配第-克拉克定理”。通过对40多个国家及地区不同时期三次产业劳动投入和产出资料的整理与分析,揭示了在经济发展过程中,受收入差异的驱动,劳动力就业会由一产为主向二产为主,进而向以三产为主转变的规律[2]。当前,国内对劳动力资源产业间配置结构的研究,侧重对劳动力资源配置结构变动和经济增长之间关系的分析。宋雪飞通过对中国劳动力资源配置结构与经济增长的一般分析,阐明了劳动力资源三次产业结构配置现状对经济增长的制约影响[3]。杨胜利和高向东在综合分析劳动力资源配置水平区域差异的基础上,进一步分析劳动力资源配置水平与经济发展的关系,检验结果显示劳动力资源配置水平与经济发展水平呈现正相关关系,经济发展水平越高的地区劳动力资源规模水平越高[4]。

关于结构偏离度和劳动生产率的研究较多,主要集中在经济学领域。李冠霖和任旺兵从结构偏离度的角度分析了第三产业就业增长的轨迹,将第三产业就业吸纳空间的变化分为高空间期、空间下降期及空间进一步缩小期3个时期,认为当前中国第三产业吸纳就业的空间已相对较小[5]。金福子和崔松虎以河北省为例,从比较劳动生产率入手,实证分析了结构偏离度对经济增长的影响,认为经济增长与结构偏离度之间存在长期的动态均衡关系[6]。朱相宇和乔小勇通过与国际标准模式和日本东京的第三产业结构偏离度进行比较,认为北京第三产业偏离度较高,就业潜力较少,应创造新需求和新供给,推动二产与三产互动升级和就业扩大[7]。国内外对劳动生产率的研究重心在于对其增长的源泉与方式的探讨。Burmeister和Turnovsky指出资本劳动比的提高是促进劳动生产率提升的重要因素[8]。Madsen在均衡工资理论基础上建立了劳动力供需模型,分析认为工资上涨能够促进资本深化,进而促进劳动生产率提升[9]。Kumar和Russell则认为除资本深化外,技术进步也是影响劳动生产率提升的重要因素[10]。陈洁雄利用2000—2008年的城市数据对非农产业劳动生产率影响因素进行了研究,认为技术效率和人均资本存量是劳动生产率差异的主要原因[11]。毛丰付和潘加顺基于中国1995—2010年地级以上城市市辖区数据,研究认为资本深化与城市规模对劳动生产率的增长具有显著影响[12]。

综上,当前有关产业发展与劳动力就业关系、结构偏离度和劳动生产率的研究成果较为丰厚,但不够系统,缺乏对3者的系统研究。一个系统的劳动力资源配置结构与效率分析架构应包括两个层次,分别是结构效率以及既定结构下的生产效率。因此,笔者运用更为系统的分析架构对辽宁省产业结构和就业结构匹配合理性进行分析,构建结构效率和劳动生产率的测度模型,并运用就业弹性与柯布-道格拉斯生产函数探究问题原因及其对策。

二、结构对比与演进趋势分析

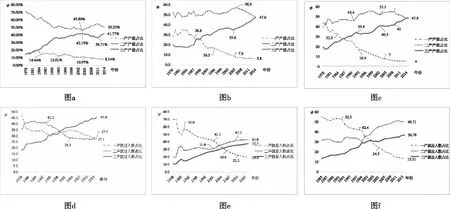

图1中,(a)、(b)和(c)分别为辽宁、江苏和浙江3省的三次产业产值占比,(d)、(e)和(f)分别为该3省的三次产业就业占比。前者代表着产业结构,后者代表着就业结构。由图1可得到有关当前产业结构和就业结构的以下几点认知。

(一)静态视角的产业结构

从静态视角考察,辽、苏和浙3省产业结构均为“二三一”结构,即二产占比最大,三产次之,一产占比最少,此为其共性。而辽宁省产业结构的特性体现在三次产业占比的比值上。2014年辽宁省一产产值占比8.14%,高于江苏省2.34个百分点,高于浙江省3.74个百分点;二产产值占比50.25%,高于江苏省3.25个百分点,高于浙江省2.35个百分点;三产产值占比仅为41.77%,低于江苏省5.23个百分点,低于浙江省6.2个百分点。

(二)静态视角的就业结构

从静态视角考察,辽宁省劳动力就业结构与江苏和浙江两省存在较大差异。第一,辽宁省就业结构为“三二一”结构,江苏和浙江省的就业结构为“二三一”结构;第二,辽宁省第二产业就业人数占比较小,2014年,二产就业人数占比仅为27.2%。同期,江苏和浙江两省第二产业就业人数占比分别为37.7%和36.78%,高出辽宁省二产就业人数占比约10个百分点;第三,辽宁省第一产业就业人数占比较大,2014年,一产就业人数占比高达27.1%。同期,江苏和浙江两省第一产业就业人数占比分别为19.3%和13.51%,分别低于辽宁省约8个百分点和13.5个百分点。

(三)动态视角的产业结构

从动态视角考察,以1992年④、2004年⑤和2008年⑥3个重要的节点进行产业结构演进分析。1978—1992年,辽宁省产业结构的特点之一是二产产值占比大幅度下降,由70%下降到50%左右,同期,江苏与浙江的二产产值占比稳定在45%~50%;特点之二是一产产值占比稳定在15%左右,同期,江苏与浙江的一产产值占比均出现大于10个百分点的降幅。1993—2004年,辽宁省产业结构的特点是三次产业产值占比基本保持在46∶42∶12左右,同期,江苏省和浙江省三产产值占比快速上升,一产产值占比则延续快速下降的趋势。2005—2014年,由于农业税减免等国家政策的出台,辽、苏和浙3省的一产产值占比基本稳定,保持在10%以下,下降趋势趋缓。2008年爆发的金融危机使得3省二产产值占比下降明显。但值得关注的是,辽宁省二产产值占比下降的时点较江苏和浙江两省滞后,这主要是由于4万亿救市资金大多投入基础设施建设领域,对辽宁省重化工业和制造业等二产行业的拉动效应明显。

(四)动态视角的就业结构

从动态视角考察就业结构的演变。辽宁省第二产业就业人数占比变动可以1993年和2003年为节点划分为3个阶段:第一阶段,二产就业人数占比保持在41%左右;第二阶段,由于国有企业效益总体下滑,下岗失业人员急剧增加,二产就业人数陡降至28%左右;第三阶段,伴随计划经济向市场经济转轨的基本实现,以国有企业为主体的第二产业雇佣的劳动力稳定在28%左右。江苏和浙江两省二产就业人数占比变动情况类似,以2000年为划分节点,前一阶段二产就业人数占比维持在30%左右,后一阶段二产就业人数占比上升至且维持在40%以上。辽宁省第一产业就业人数占比在1993—2014年间变动较小,最高点和最低点差额仅为14.4%。同期,江苏省这一差额为32.1%,浙江省这一差额为34.2%,远远高于辽宁省。

图1 产业结构与就业结构对比

综上,通过对图形的直观比较可知,辽宁省产业结构与就业结构匹配不够合理,这主要体现在以下3点:第一,二产产值占比远远大于二产就业人数占比,二产吸纳就业的比例偏低;第二,三产就业占比远远大于三产产值占比,三产劳动生产率较低;第三,一产就业人数占比长期维持高位,但其产值占比则长期维持在低位。这种匹配的不合理性被称为“产业结构与就业结构的倒挂”。图形的直观比较获得了一些结论,但存在两点缺陷:第一,无法量化表达匹配的合理性程度;第二,无法指明提升匹配合理性的路径。为了更为准确地进行匹配合理性分析和指明提升匹配合理性的路径,需进行实证研究。

三、计量方法与变量确定

对产业结构和就业结构匹配的合理性进行探究时所用到的计量方法主要有两种:第一,运用统计比算法对整体的结构效率以及既定结构下的生产效率的计算;第二,通过就业弹性公式和柯布-道格拉斯生产函数对影响结构效率和生产效率影响因素的分析。

(一)结构效率的计量方法与变量确定

根据“赛尔奎因-钱纳里结构变动模式”的基本思想,不同经济发展水平下的经济体,其就业结构与产值结构应保持合理的比例,超出这一比例的程度称为结构偏离度。借助结构偏离度可以对劳动力资源配置的结构效率进行测量。结构偏离度是指各产业增加值的比重与相应的劳动力比重的差异程度,如公式(1)所示:

(1)

如果一个产业的结构偏离度等于0,则意味着该产业产值结构与就业结构之间完全一致,在总量上达到了均衡状态。结构偏离度越接近零,产业结构与就业结构就越合理。结构偏离度的绝对值越大,表明结构偏差越大,也就表明越不均衡。当结构偏离度大于0时,表明该产业产值占比大于就业占比,应吸纳更多劳动力以使产业发展与吸纳就业的能力保持一致。当结构偏离度小于0时,表明该产业产值占比小于就业占比,该产业存在隐性失业,应释放更多劳动力以使产业发展与吸纳就业的能力保持一致。从长期看,如果劳动力市场具有充分的流动性,产业进入和退出不存在行政壁垒,通过市场对劳动力资源的不断配置,各产业的结构偏离度将逐步趋近于零。将三次产业结构偏离度取绝对值进行加总,可以求得如公式(2)所示的总偏离度。总偏离度越趋向于0,就意味着整体产业结构与就业结构匹配越合理。

总偏离度=|第一产业偏离度|+|第二产业偏离度|+|第三产业偏离度|

(2)

(二)劳动生产率及其影响因素的计量

劳动生产率是指劳动者在一定时期内创造的劳动成果和与其相适应的劳动消耗量的比值。当劳动力资源配置效率较高时,等量的劳动能生产出更多的价值。运用统计比算法,以经过GDP平减指数调整后的生产总值(Y)作分子,以就业人员数(L)作分母,劳动生产率(LP)可表示为公式(3):

(3)

测量了劳动生产率,还需明确劳动生产率的影响因素。影响因素的确定需借助柯布-道格拉斯生产函数进行分析。柯布-道格拉斯生产函数如公式(4)所示:

(4)

Yt为t时期产出,Lt为t时期劳动力数量,Kt为t时期的资本存量。A、α1、α2为待估参数,分别代表技术水平、劳动力产出弹性和资本产出弹性。对公式(4)两边取对数得公式(5):

LnY=LnA+α1LnK+α2LnL

(5)

公式(5)两侧同时减去LnL,并假设生产函数为一次齐次,即α1+α2=1,则得公式(6):

(6)

农村劳动力产业间转移程度(S)和劳动力市场的市场化程度(M)也可能会对劳动生产率产生影响,将它们以线性形式加入公式(6),得到公式(7):

(7)

(三)就业弹性系数的计量方法与变量确定

就业弹性是就业增长率与经济增长率的比值,即经济增长每变化一个百分点所对应的就业数量变化的百分比,其公式如下:

(8)

Et表示相应产业的就业弹性值(t=1,2,3),分子代表每个产业劳动力就业的增长情况,分母为每个产业产值的增长情况,以上公式所反映的是因三次产业产值变动所带来的相应就业比重变动的比例。

四、数据来源与实证结果

一般说来,数据的来源有两个渠道:一是统计年鉴,二是调查问卷所得。前者数据较为宏观,对宏观问题有较好的解释力;后者数据偏微观,对微观问题的揭示力度较前者强。基于所研究问题的宏观性,故采用统计年鉴的数据进行分析。但值得注意的是,通过统计年鉴获得的数据并非可以原封不动地运用,而是需要结合诸如平减指数等指标进行相应的科学调整。将科学调整好的数据带入相应公式便可获得实证研究的结果。

(一)数据来源及其调整

估计式(1)、式(3)、式(7)和式(8)的原始数据均来自2005—2015年的《辽宁省统计年鉴》《江苏省统计年鉴》以及《浙江省统计年鉴》。其中凡是涉及三次产业产值的数据均用GDP平减指数进行调整,还原为2004年的可比价格。对式(7)的估计最为困难,考虑到数据的可行性,选择了既能体现上述影响又能在现有的统计体系中获得的指标。农村劳动力产业间转移程度用农村非农产业就业人数与一产就业人数的比例表示,劳动力市场的市场化程度用非国有单位就业人数与国有单位就业人数的比例表示。资本存量的数据最难获得,需要进行估算。文章参照田成诗使用的估计方法[13],用2004年的固定资产形成除以10%作为初始资本存量,然后把历年的资本形成总额(当年价格)折算成以2004年价格表示的数据。最后,通过式(9)估算以2004年价格表示的固定资产存量。

Kt=It+(1-dt)Kt-1

(9)

其中Kt表示第t年的资本存量,It表示第t年的投资,dt表示第t年的折旧率,Kt-1为第t-1年的资本存量。折旧率此处取10%,这与单豪杰10.96%的折旧率[14]以及张军9.6%的折旧率[15]相近,且便于计算。李宾认为折旧率的可选择范围在5%到超过10%的相对广泛的区间内[16]。因此,选择10%的折旧率是合理的。

(二)结构效率与劳动生产率的实证结果

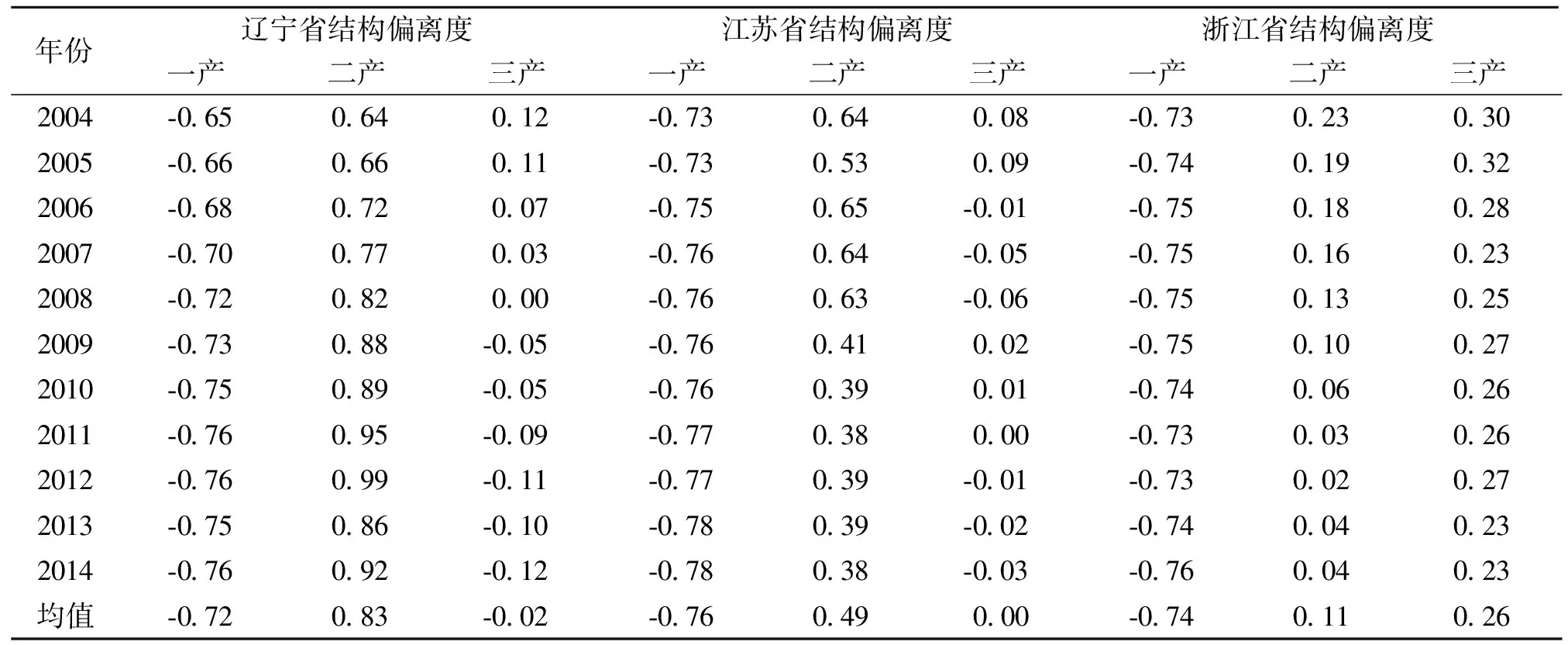

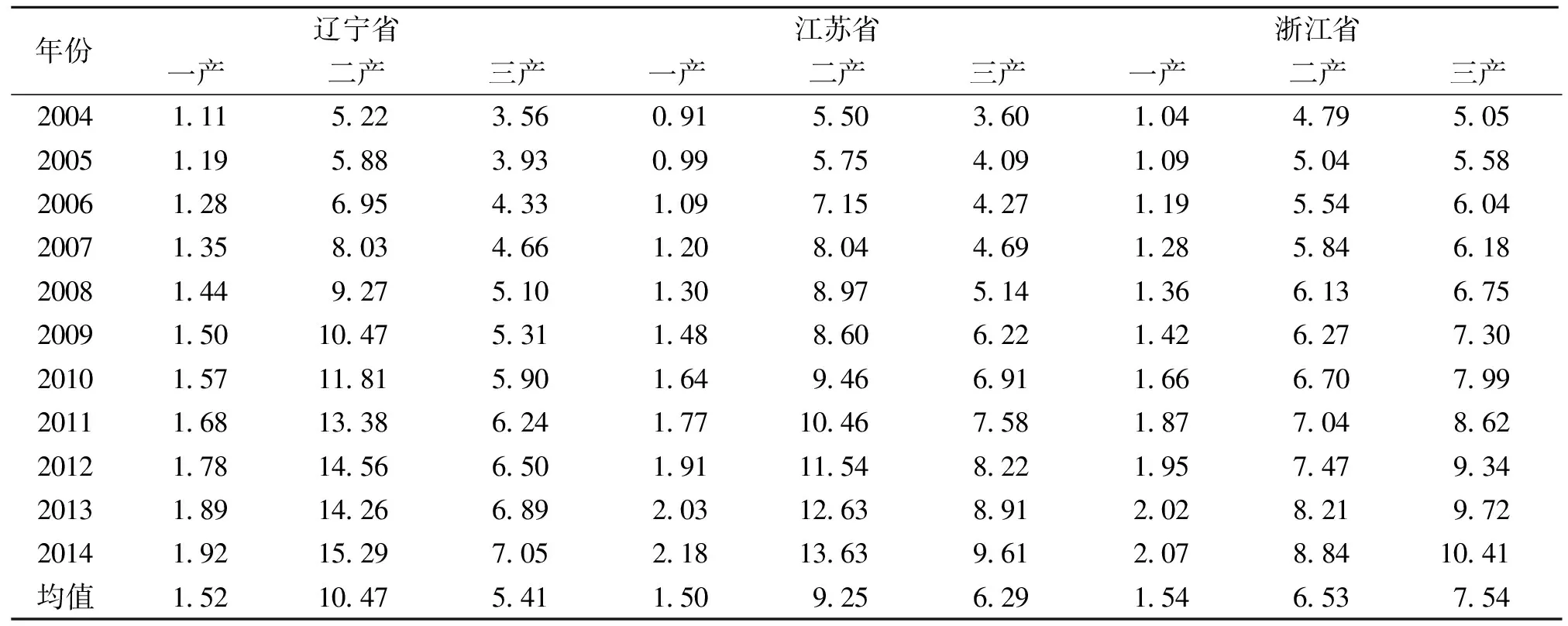

辽宁、江苏和浙江3省份的产业结构偏离度见表1。3省的第一产业偏离度均为负值,表明3省第一产业中均存在剩余劳动力亟待转移。另外,3省第一产业偏离度的绝对值相差不大,意味着3个省份第一产业产值与第一产业劳动力的匹配程度相近。3省的第二产业偏离度均为正值,表明3省第二产业中均存在吸纳劳动力就业的余地。但辽宁省第二产业偏离度远远大于江苏和浙江两省,这意味着辽宁省第二产业对劳动力的吸纳余地在3个省份中是最大的。与此同时,辽宁省第二产业偏离度的变动趋势不同于江苏和浙江两省,前者与0值背离程度逐渐变大,后者与0值背离程度逐渐缩小。这意味着,江苏和浙江两省的二产产值与就业配置趋于平衡,而辽宁省二产产值与就业配置的失衡问题愈发严峻。辽宁省第三产业的结构偏离度自2009年以来持续为负,其绝对值逐渐变大。这意味着辽宁省第三产业存在一定程度的隐性失业问题,且有愈演愈烈的趋势。同期,江苏省第三产业结构偏离度由正转负,但其绝对值小于辽宁省。浙江省第三产业结构偏离度在0.25左右,表明浙江省第三产业仍存在吸纳劳动力就业的余地,但空间较小。

表1 三次产业结构偏离度

数据来源:根据《辽宁统计年鉴》相关数据整理。

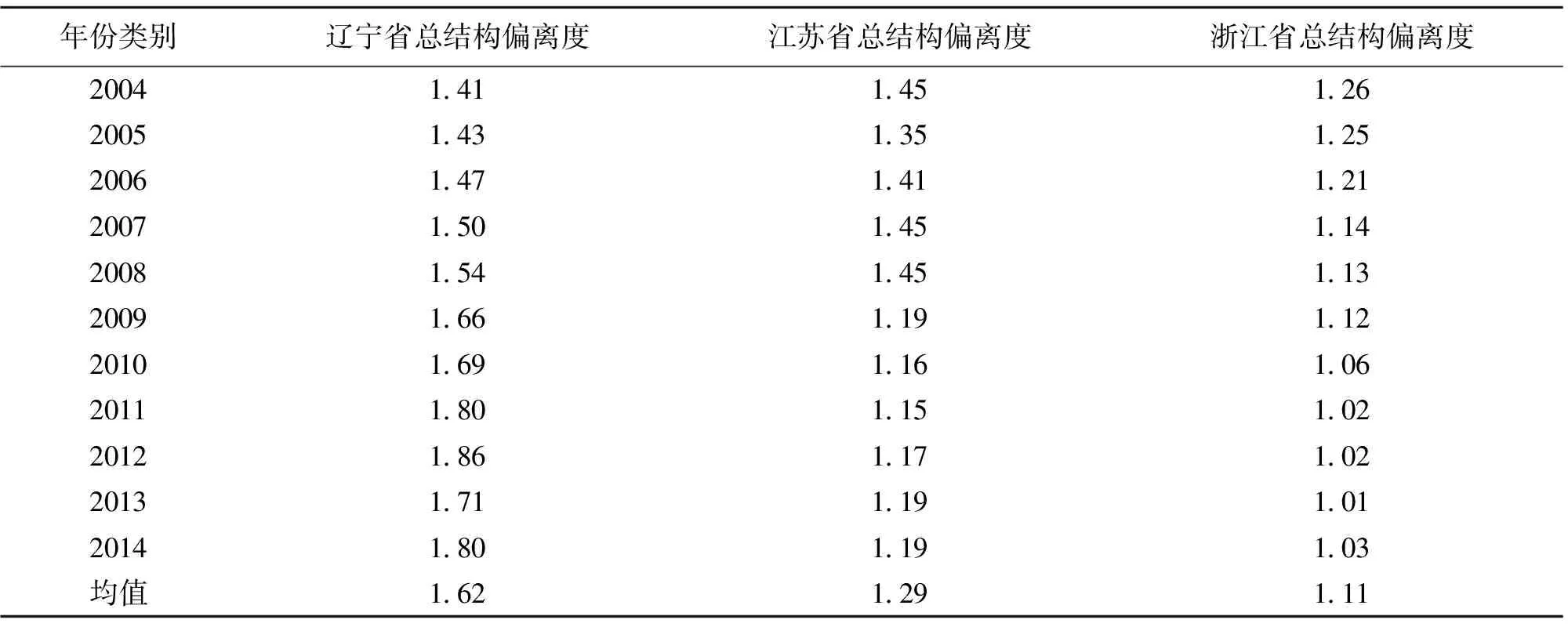

由表2可知,辽宁省的总结构偏离度大于江苏省,江苏省的总结构偏离度又大于浙江省。这意味着辽宁省劳动力资源配置的结构效率在3个省份中是最低的。表3呈现的是三次产业的劳动生产率,辽宁、江苏与浙江省的第一产业劳动生产率在三次产业中均最低。辽宁省第二产业劳动生产率在3个省份中最高,与此同时,第三产业劳动生产率在3个省份中最低。通过对结构效率与既定结构下生产效率的分析可知,辽宁省产业结构与就业结构的匹配最不合理。

表2 总结构偏离度

数据来源:根据《辽宁统计年鉴》相关数据整理。

表3 三次产业劳动生产率

数据来源:根据《辽宁统计年鉴》相关数据整理。

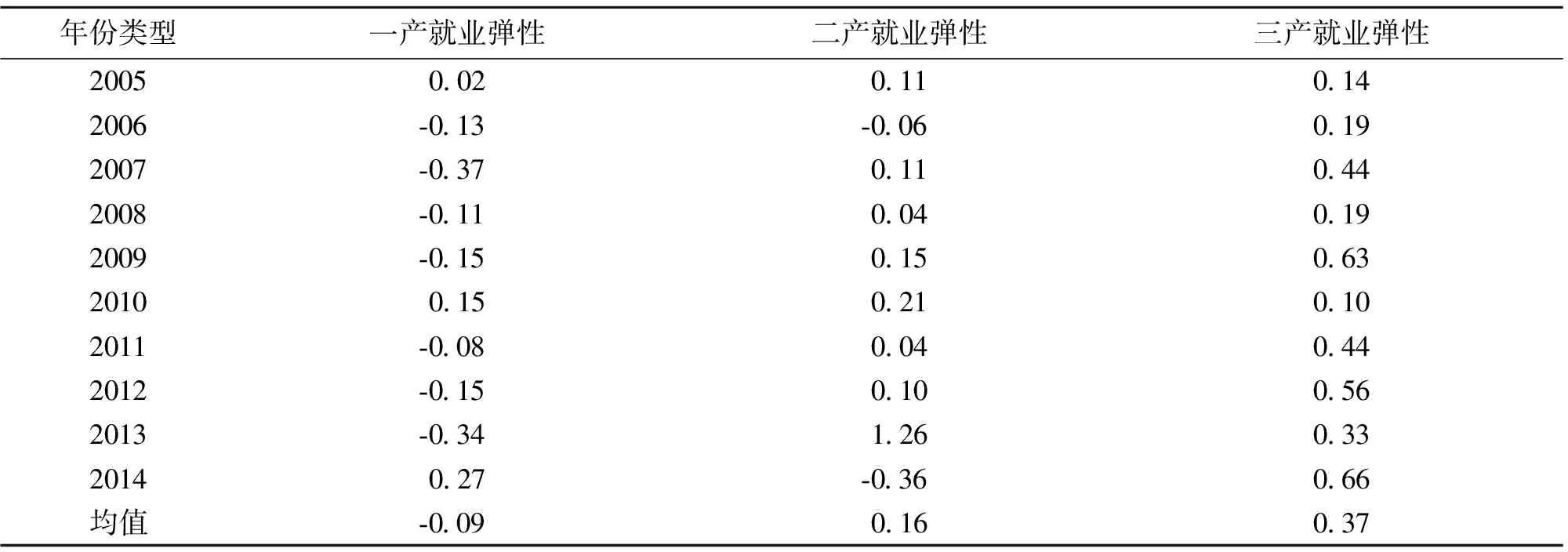

(三)就业弹性系数与劳动生产率影响因素的实证结果

基于式(8)的分析结果,见表4,辽宁省三次产业的就业弹性系数均值分别为-0.09、0.16和0.37。第一产业弹性系数均值为负,意味着存在一定程度的劳动力挤出效应。二、三产业产值的增长对于劳动力就业都有相应的拉动作用,但是对比来看,以往第二产业带动就业的作用较小,第二产业的就业弹性系数高于第一产业,但是不及第三产业。同期,江苏省三次产业的就业弹性系数均值分别为:-1.29、0.24及0.16;浙江省三次产业的就业弹性系数均值分别为:-1.99、0.32及0.33。对比可知:第一,辽宁省第一产业劳动力挤出效应小于江苏省和浙江省;第二,辽宁省第二产业对劳动力就业的带动能力低于江苏省和浙江省;第三,辽宁省第三产业对劳动力就业的带动能力大于江苏省和浙江省。

表4 辽宁省三次产业就业弹性系数

数据来源:根据《辽宁统计年鉴》相关数据整理。

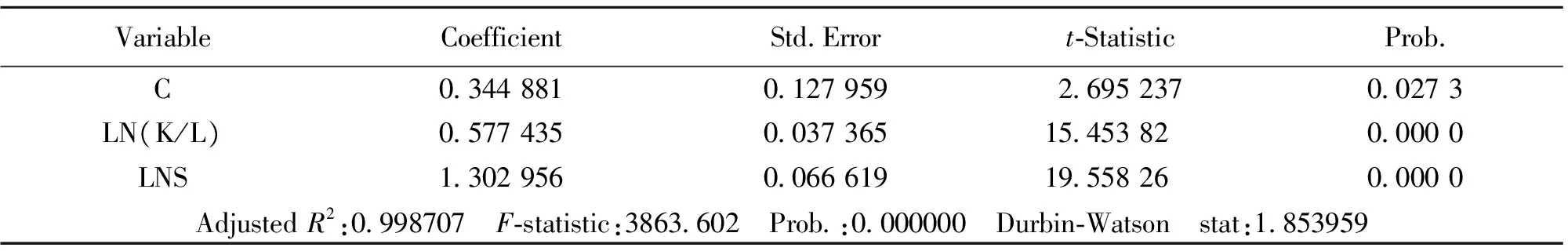

基于式(7)的分析结果,见表5和表6,从理论上讲,除了常数项不确定之外,其余所有变量的系数都应该是正的。表5中的回归方程式(一)包含了所有的解释变量。其中,劳动力市场的市场化程度在10%的显著性水平下不显著。剔除在统计上不重要的变量后,得到表6中的回归方程式(二)。最终,方程(二)中保留了人均资本和农村劳动力产业间转移程度两个变量,它们构成了解释辽宁省劳动生产率变化的简洁回归模型。其中,人均资本每增加1%,劳动生产率增加0.67%;农村劳动力产业间转移程度每增加1%,劳动生产率增加1.31%。农村劳动力产业间转移对劳动生产率的提升具有较强的促进作用。

五、问题、原因与对策

(一)存在的问题

根据以上研究与分析,当前辽宁省产业结构与就业结构的匹配是不合理的,存在“产业结构与就业结构倒挂”现象。即:二产吸纳就业的比例与其产值占比相比偏低,存在较大吸纳就业的余地,但其吸纳就业的能力较弱;三产就业占比与其产值占比相比过高,吸纳劳动力就业能力较强,但其吸纳余地较小,处于边际效率递减阶段;一产仍存在释放剩余劳动力,提升劳动生产率的较大余地。

表5 辽宁省劳动生产率影响因素回归分析(一)

数据来源:根据《辽宁统计年鉴》运用Eviews分析软件计算得出。

表6 辽宁省劳动生产率影响因素回归分析(二)

数据来源:根据《辽宁统计年鉴》运用Eviews分析软件计算得出。

(二)原因

辽宁省产业结构与就业结构匹配不合理的原因主要包括以下4点:

1.轻重工业比例失调,重工业面临发展困境

辽宁省重工业产值远远高于轻工业产值。以2014年为例,重工业占比78.9%,相比之下,轻工业所占份额较少,仅为21.1%。同期,江苏省轻工业占比26.6%,浙江省轻工业所占份额更是高达38.8%。轻重工业比例失调限制了轻工业对劳动力的吸纳,以2014年为例,辽宁省轻工业吸收了23%的劳动力就业,同期,江苏省轻工业吸纳了35%的劳动力就业。由于辽宁省重工业资本有机构成较高,机械对劳动的替代率相应较高,其吸纳劳动力就业的能力较差。与此同时,辽宁省重工业面临发展困境,产能过剩,利润率较低,吸纳劳动力就业的意愿较弱。

2.规模以上工业企业数目较少且结构不合理

大型企业方面,2014年辽宁省规模以上大型工业企业数目为278家,少于同期江苏省的1 250家和浙江省的598家。中型企业方面,2014年辽宁省规模以上中型工业企业个数为1 796个,少于江苏省的6 089个和浙江省的4 421个。小微企业方面,2014年辽宁省规模以上小微企业个数为13 633个,少于江苏省的41 369个和浙江省的35 822个。工业企业数目的差距主要体现在非公有制工业企业上,以非公有制大型企业数目为例,2014年辽宁省非公有制大型工业企业177个,江苏省则拥有非公有制大型工业企业1 111个。与规模以上工业企业数目相对应的是大中小型企业吸纳的劳动力资源数量。2014年,辽宁省大型工业企业吸纳127.4万人,远小于江苏省的377.9万人;中型工业吸纳99.33万人,远小于江苏省的318.72万人;小微型工业企业吸纳142.66万人,远小于江苏省的446.43万人。

3.县域经济与县域非农产业发展落后

辽宁省和江苏省的县(市)数量相同,县(市)人口占总人口的比重也十分接近。但辽宁省县(市)生产总值占地区生产总值的比重(38.59%)却低于江苏省县(市)的比重(46.91%),与此同时,辽宁省县(市)就业人数占总就业人数的比重(47.31%)小于江苏省县(市)的比重(52.22%)。这表明辽宁省县域经济不如江苏省县域经济发达,不发达的县域经济限制着对劳动力资源的吸收。具体到县(市)三次产业的产值与就业分布,辽宁省县域第一产业产值占生产总值的比重(85.93%)大于江苏省县域的比重(62.01%);辽宁省县域的比重(39.54%)小于江苏省县域第二产业产值占生产总值的比重(49.64%);辽宁省县域第三产业产值占生产总值的比重(23.60%)小于江苏省县域的比重(42.37%)。这表明在辽宁省县域经济中,非农产业的发展水平低于江苏省,与之相对应的就业结构则体现为辽宁省非农产业就业人数占比较少。

4.第三产业内部行业结构存在缺陷

辽宁省第三产业中的现代服务业产值占其第三产业经济总量比重较江苏和浙江两省的比重低。2014年,辽宁省传统服务业占比达40.3%。其中,批发和零售业占比22.7%,是第三产业中占比最大的行业;交通运输、仓储及邮政业占比12.7%;住宿和餐饮业占比4.9%。而金融保险业、信息传输和计算机软件业、租赁和商务服务业、科研技术服务和地质勘查业、文化体育和娱乐业、房地产业及居民社区服务业等现代服务业占比为59.7%。同期,浙江省和江苏省的现代服务业占比分别为61.7%和66.3%。传统服务业大多是劳动密集型,就业者不需要很高的技术或知识。现代服务业多属于资本密集型或技术密集型,对劳动者的知识技能要求较高。两者在劳动生产率上存在差异,现代服务业的劳动生产率高于传统服务业的劳动生产率。

(三)对策

明确了辽宁省劳动力资源配置存在的问题及其原因,应采取优化三次产业间结构及各产业内部行业间结构的方式予以调整和纠正:

1.推动土地流转与加大农业现代化资金投入,提高农业生产率,促进农业剩余劳动力转移

土地承包经营权的流转可以集中土地,形成适度规模经营,推广农业机械化耕作,充分利用农业劳动力,极大地提高劳动生产率。最终,农业新型经营主体会逐渐替代传统家庭农业,进一步推动农业剩余劳动力的不断转移。

除了土地经营权流转可以促进农业剩余劳动力转移外,农业现代化的资金投入同样可以促进劳动力转移。随着辽宁省农业生产组织化程度提高,以及家庭农场等现代农业经营主体的出现,土地和劳动力已经出现了自发式的规模化经营,但受现有金融体制以及农业风险的制约,农村信贷投入依然无法与农业生产经营方式的变迁相适应,而资金投入的明显滞后又掣肘了土地和劳动力等要素规模效应的发挥。除此之外,资金投入对农业生产率的影响还体现在技术进步上,没有充足的资金支持,农业技术进步只能是“无源之水,无本之木”,不能持续。

2.调整第二产业内部结构,提升其就业吸纳能力

一方面,辽宁省在继续推进原材料工业和基础装备制造业升级改造的同时,应进一步挖掘轻工业的发展潜力。辽宁省应依托辽宁乃至东北地区丰富的农副产品优势、工业原料优势和巨大的市场需求,加快探索符合区域市场环境的轻工业发展方向和发展模式,打造与区域资源优势和市场需求相匹配的新型轻工业体系,推动辽宁轻工业进入良性发展轨道,并通过促进轻工业加快发展来带动工业结构和就业结构调整,逐步降低辽宁地区重工业产值比重和重工业就业比重;另一方面,进一步提高相应产业的专业化分工程度,既有利于地区经济的协同发展,间接达到产业结构优化升级的效果,又降低了制造行业对于劳动者的素质要求,有利于农村剩余劳动力的转移。

3.优化第三产业内部结构,提升其劳动生产率

一方面,应继续发展传统服务业,发挥其在吸纳就业方面的重要作用;另一方面,需要研究制定辽宁省现代服务业振兴规划,出台支持区域现代服务业发展的综合政策体系,推进生活性服务业提速发展,推进生产性服务业提效发展,促进现代服务业成为辽宁省新经济增长点和居民就业的主渠道。

通过运用统计比算法对结构效率和既定结构下的生产效率进行计算,以及运用就业弹性公式和柯布-道格拉斯生产函数对影响结构效率和生产效率影响因素进行分析,对辽宁省的产业结构和就业结构匹配的合理性进行了研究。

首先,通过对比观察与实证分析,总结归纳出辽宁省产业结构与就业结构的匹配不够合理,两者之间存在“倒挂”现象。第二产业就业占比与其产值占比相比偏低,二产吸纳就业能力偏弱,三产就业占比与其产值占比相比过高,生产效率较低。

其次,通过对就业弹性和劳动生产率影响因素进行分析,主要原因有4点:第一,轻重工业比例失调,重工业面临发展困境;第二,规模以上工业企业数目较少且结构不合理;第三,县域经济与县域非农产业发展落后;第四,第三产业内部行业结构存在缺陷。

最后,针对存在的问题和产生问题的原因,可采取3个措施进行应对:第一,推动土地流转与加大农业现代化资金投入,提高农业生产率,促进农业剩余劳动力转移;第二,调整第二产业内部结构,提升其就业吸纳能力;第三,优化第三产业内部结构,提升其劳动生产率。

注释:

① 常住人口与户籍人口的比值在一定程度上能够反映区域经济对人口的集聚程度。当这一比值大于120时被称作强人口集聚地区,大于110小于120时被称作中人口集聚地区,大于100小于110时被称作弱人口集聚地区,小于100时被称为人口净流失地区。

② 第一产业的增加值和就业人数在国民生产总值和全部劳动力中的比重,在大多数国家呈不断下降的趋势。第二产业的增加值和就业人数占国民生产总值和全部劳动力的比重,在20世纪60年代以前,大多数国家都是上升的。但20世纪60年代以后,美、英等发达国家工业部门增加值和就业人数在国民生产总值和全部劳动力中的比重开始下降,其中传统工业的下降趋势更为明显。第三产业的增加值和就业人数占国民生产总值和全部劳动力的比重各国都呈上升趋势。20世纪60年代以后,发达国家的第三产业发展更为迅速,所占比重都超过了60%。

③ 北京、上海等直辖市与辽宁、江苏和浙江等省份可比性(面积、人口、政策等)较小,故不予考虑。

④ 1992年邓小平南巡讲话后,中国正式开始社会主义市场经济体制改革,对产业结构产生较长时间的影响。

⑤ 中国从2004年开始逐步见面农业税,促进了农业的发展,减缓了农业产值占比下降的趋势。

⑥ 2008年,中国政府宣布实施适度宽松的货币政策和积极的财政政策,并出台了投资规模达4万亿元的扩大内需与促进增长的10大措施,对产业结构产生了重要影响。

[1] 配第 W.政治算术[M].北京:中国社会科学出版社,2010:56-57.

[2] 谭崇台.发展经济学概论[M].2版.武汉:武汉大学出版社,2008:132-133.

[3] 宋雪飞.我国劳动力资源配置结构与经济增长[J].开发研究,2000(5):34-35.

[4] 杨胜利,高向东.大城市劳动力供需平衡与外来劳动力就业政策研究:以上海市为例[J].华东经济管理,2015(1):11-17.

[5] 李冠霖,任旺兵.我国第三产业就业增长难度加大:从我国第三产业结构偏离度的演变轨迹及国际比较看我国第三产业的就业增长[J].财贸经济,2003(10):69-73,96.

[6] 金福子,崔松虎.产业结构偏离度对经济增长的影响:以河北省为例[J].生产力研究,2010(7):196-197,202.

[7] 朱相宇,乔小勇.北京第三产业就业潜力与调整升级:基于产业结构偏离度的国际比较与分析[J].经济体制改革,2014(2):64-68.

[8] BURMEISTER E,TURNOVSKY S J.Capital deepening response in an economy with heterogeneous capital goods[J].American Economic Review,1972,62(5):842-853.

[9] MADSEN J B.General equilibrium macroeconomic models of unemployment:can they explain the unemployment path in the OECD?[J].Economic Journal,1998,108(448):850-867.

[10] KUMAR S,RUSSELL R R.Technological change,technological catch-up,and capital deepening:relative contributions to growth and convergence[J].American Economic Review,2002,92(3):527-548.

[11] 陈洁雄.中国城市劳动生产率差异的实证研究:2000—2008年[J].经济学家,2010(9):34-40.

[12] 毛丰付,潘加顺.资本深化、产业结构与中国城市劳动生产率[J].中国工业经济,2012(10):32-44.

[13] 田成诗.辽宁劳动生产率宏观影响因素的甄别及对策研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2008(1):13-17.

[14] 单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952—2006年[J].数量经济技术经济研究,2008(10):17-31.

[15] 张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000年[J].经济研究,2004(10):35-44.

[16] 李宾.我国资本存量估算的比较分析[J].数量经济技术经济研究,2011(12):21-36,54.

AStudyontheMatchingRationalityofIndustrialStructureandEmploymentStructure—Based on the Data Analysis on Liaoning Province

CAO Yang-yang,CHEN Shu-wen

(Faculty of Humanities and Social Sciences,Dalian University of Technology,Dalian,Liaoning 116024,China)

The matching of industrial structure and employment structure in Liaoning Province is studied from two levels:the structural efficiency and the productive efficiency under the given structure.The comparative and empirical analysis reveals that the matching of industrial structure and employment structure in Liaoning Province is not reasonable.There exist such problems as the low proportion of the employment in the second industry compared with its productive value,which shows the low capacity of providing employment of the second industry,and the very high proportion of the productive value compared with that of the employment in the third industry,which shows the low productive efficiency of the third industry.The analysis on the employment elasticity and the affecting factors of productive efficiency shows that these problems are caused by the structural imbalance between industries and between trades within the industry.The problems may be solved by optimizing the proportion of the light industry and the heavy industry,developing county economy and promoting the proportion of modern service industry.

Liaoning Province structural efficiency;labor productivity;Douglas production function;employment elasticity

2017-03-14

辽宁省社科规划基金重点项目(L11AGL002)

曹阳阳(1991-),男,河北衡水人,大连理工大学人文与社会科学部社会保障学专业在读硕士研究生,主要研究方向为社会保障与人力资源。

陈树文(1955-),男,辽宁桓仁人,大连理工大学人文与社会科学部教授,法学博士,博士生导师,主要研究方向为人力资源与领导学。

F 062.9

A

2095-462X(2017)05-0074-09

http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20170714.1309.026.html

网络出版时间:2017-07-14 13:09

(责任编辑梁秀娟)

——以重庆市为例