问题驱动激思维,挖掘思想突本质

龚圣龙

[摘 要] 从数学知识发生发展过程的合理性、学生思维过程的合理性上加强思考,将“斐波那契解三次方程”的历史故事运用于教学,使得引入与后面的探究浑然一体,利用问题驱动激活学生思维,突出数学本质.

[关键词] “三个理解”;问题驱动;数学文化

2016年10月在鄂尔多斯举行的全国绿色课堂杯高中数学青年教师优质课比赛与观摩活动中,笔者设计并执教的人教B版《求函数零点的一种计算方法》给与会专家和教师留下了深刻的印象,获得了特等奖. 本课就如何在课堂中利用问题驱动激活学生思维,挖掘教材显性知识背后隐性的数学思想方法,突出数学本质,培养学生的思维能力方面进行了有益的尝试. 以下是部分教学实录与思考,希望与各位老师一起探讨.

教学过程实录

1. 情境创设,提出问题

师:这节课,我们共同研究一个熟悉的话题——解方程.

(1)2x-1=0;(2)x2+2x-3=0;(3)x3+2x2+10x-20=0.

生:基本都很快自主完成了方程(1)和方程(2)的求解,但在求解方程(3)时犯难了.

师:这第三个方程可不是老师随便写的一个. 在神圣罗马帝国时期,人们经常在公共场合举行解方程比赛,比赛常常吸引众多的观众,其盛大情况,比我们今天到场的人还多,堪比明星演唱会. 国王腓特列二世也是一个数学迷,有一次他举行了一个宫廷数学竞赛,其中一道题就是求方程x3+2x2+10x-20=0的根.

师:跟大家一样,当时没有一个人能解出这个方程的根来,但是来自比萨的大数学家斐波那契却赢得了比赛,深受国王的赞赏. 因为他成功地获得了方程的近似解,并且精确到了小数点之后的6位数字.

师:大家想不想知道他是怎么算出这个近似解的?

生:想!

师:可惜他的解法已经失传了,没有人知道他当时是怎么解出来的,这也就成了数学史上的一个千古之谜.

师:同学们,本节课,就让我们发挥奇思妙想,尝试当一下斐波那契,给这个千古之谜一个合理的解释.

设计意图:从学生熟悉的简单方程入手,轻松地进入课堂,开门见山,进入数学的情境中. 方程(3)大家都不会解,将“斐波那契解三次方程”的历史故事运用于教学,引领学生对数学史上的一个未解之谜进行探秘,通过故事引入环节挑战数学家的奇思妙想,激发学生的好奇心和求知欲.

2. 探究问题,建构新知

探究1:找出f(x)=x3+2x2+10x-20零点所在的一个区间?

生1:f(1)=-7, f(2)=16, f(1)f(2)<0,所以零点在(1,2)内.

生2:我想通过数形结合的方法找出这个区间, f(x)的图像我不会画,但是会画f(x)=x3的图像和二次函数f(x)=-2x2-10x+20的图像,观察这两个图像的交点所在的区间即可.

师:刚才两位同学的厉害之处在于把搜索范围从整个x轴缩小到(1,2)这个区间上了,如果能将区间(1,2)再缩小些,不就更接近我们要找的零点了吗?

探究2:有哪些方法能将区间(1,2)不断地缩小,使得零点还在里面?

生3:求f(1.1), f(1.2), f(1.3),不斷缩小区间.

生4:不断取中点缩小区间.

生5:既然二等分可以,那取三等分点、四等分点等也应该是可以的.

生6:还可以从两边分别取值往中间挤,最终肯定能缩小区间.

师:大家的目标都是不断地缩小区间,逐步逼近零点. 但都还局限在等分上,不是等分的缩小可不可以呢?

生7:当然可以,本质一样.

师:这些方法都可以达到缩小区间的目的,那大家觉得哪种缩小区间的方法更好呢?为什么?

生8:取中点的方法,因为这样要简单一些.

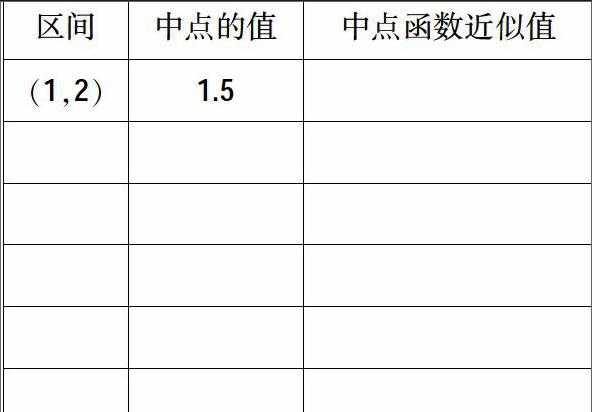

师:很好!取中点简单、易操作,又能快速缩小区间. 现在我们就用这种取中点的方法来寻找和零点更加接近的区间. (利用手中的计算器)

探究3:区间越来越小,那么一直这么进行下去是不是一定能求出零点的准确值呢?

生:(讨论)有些说可以,有些说不行.

师:实际上许多问题不需要准确值,只需要在某个误差范围内就可以了,就像我们买黄金饰品的时候误差为千分之几克,买萝卜、买小菜的时候就只关注是几斤几两了.

设计意图:由于学生以前的数学经验中基本都是精确的解,所以潜意识里总是觉得都能求出精确解,这里向学生说明很多时候是没有精确解的,并且让学生体会无限逼近的极限思想. 通过黄金、小菜的例子说明生活中大都允许一定的误差,只是要求不一样而已. 通过此探究也让学生明白,二分法求出来的不一定是近似的零点. 如果某个中点的函数值恰好等于0,那就是精确解了. 在后面学习的算法语言里也会体现.

探究4:怎么才能确定近似值与零点真实值的误差(精确度)不超过0.1?

师:求出f(x)=x3+2x2+10x-20零点的近似值(精确度0.1)中“精确度0.1”的含义是什么?

生9:近似值与真实值的差的绝对值不超过0.1.

师:现在零点的真实值我们不知道,近似值也没求出来,那怎么才能保证零点近似值与真实值的误差不超过0.1呢?

生10:区间长度小于0.1.

设计意图:学生面临的问题是零点的真实值我们不知道,近似值也还没求出来,那怎么才能保证零点近似值与真实值的误差不超过0.1呢?这实际上是有一个转化的数学思想在里面,两个都是未知的不好操作,但是零点的真实值肯定在最后这个区间里,如果在这个区间里取近似值,并且用区间的长度(是已知的)与给定的精确度比较,显然是一种很好的处理方法. 这里学生可能不易理解,在教学的过程中画个数轴,标出区间端点和零点的位置,结合几何直观说明.endprint

完成4个探究活动,实际上就是师生一起合作,学生在实际操作中体会二分法的思想,理解其实质. 并且在过程中,让学生边思考,边操作,边体会,可以让学生更好地理解二分法的思想,也为后面的概括抽象积累经验.

后面几个教学环节很多老师大同小异,不再赘述.

3. 学生给出二分法的定义,归纳基本步骤

设计意图:数学学习不能只停留在经验部分,需要上升到理论水平. 通过归纳、总结二分法的实质及利用二分法求函数零点近似值的步骤,形成有关二分法的理论知识,训练学生的数学语言表达能力,培养学生的概括能力和抽象思维能力.

4. 例题巩固二分法思想的应用

借助计算器,用二分法求函数f(x)=x3+1.1x2+0.9x-1.4零点的近似解(精确度0.1).

设计意图:通过例题让学生体会用二分法求函数近似零点的完整过程. 学生通过交流合作进一步理解二分法的思想实质,掌握用二分法求方程近似解的步骤. 了解二分法在生活中的应用.

5. 归纳小结,给出口诀,算法框图语言

定区间,找中点,中值计算两边看;同号去,异号算,零点落在异号间.

设计意图:给出算法的概念,让学生体会算法的优越性. 也为后面必修3中系统地学习算法做好铺垫.

6. 介绍求近似值的其他方法

如华罗庚优选法、牛顿迭代法等,再次让学生了解二分法只是求函数零点近似值的一种常用方法.

作业布置:

(1)第92页习题3.1A组第3、4题;

(2)查找有关资料或利用互联网查找有关高次代数方程的解的研究史料,追寻阿贝尔(Abel)和伽罗瓦(Galois),增强探索精神,培养创新意识.

(3)将你这节课的收获与感受写成一篇小报告或小论文的形式. 如《二分法的应用》《我看“逼近”思想》等.

教学感悟

人教社章建跃博士说中学数学教师要做到“三个理解”:理解数学、理解学生、理解教学. 要从数学知识发生发展过程的合理性、学生思维过程的合理性上加强思考. 基于此,本设计着力从以下几个方面努力做出了一些微创新:

1. 用简单的方程和“斐波那契解三次方程”的历史故事引入

从学生熟悉的简单方程入手,轻松地进入课堂,开门见山,进入数学的情境中. 将“斐波那契解三次方程”的历史故事运用于教学,引导学生对数学史上的一个未解之谜进行探秘,通过故事引入环节挑战数学家的奇思妙想,激发学生的好奇心和求知欲.

南京大学郑毓信教授指出情境创设的一个重要标准是:不仅仅起到“敲门砖”的作用,还应当在课程的进一步开展中自始至终发挥一定的导向作用.

本设计中的故事能引起学生的兴趣,并且接下来就是围绕这个方程来探究二分法,不会造成引入完了就完了的“两张皮”现象,使得引入与后面的探究浑然一体.

2. 拿出二分法采用从特殊到一般的过程

教材上是先给出二分法的一般算法,比较抽象,不易理解. 所以本设计教学中采取不先讲一般的理论,而是先结合引入中的三次方程来引导学生探究,再由学生结合这个具体的例子的探究过程尝试归纳出二分法的一般步骤. 这样更便于学生理解,并且在过程中培养了学生的归纳概括能力.

3. 以问题串和探究活动组织课堂

数学发展史表明,每一个数学概念、公式、定理的形成和发展都有着丰富的经历,但教科书上不可能详细呈现. 我们应该在对教材的二次开发过程中,让学生亲身经历概念、定理等的建构过程,尽量接近数学家当初的困惑及思考,由自然到必然,揭示问题本质.

4. 让学生明白二分法只是求函数零点近似值的一种常用方法

教学中无论是探究活动中的那些方法,还是后面介绍的华罗庚优选法、牛顿插值法、秦九韶算法等,包括作业中让学生课后到网上查阅的相关资料,都是想让学生明白二分法是一种很重要的算法,但不是唯一的甚至也并不見得就是最好的方法. 在整个教学过程中通过不同的环节慢慢渗透,肯定比说教强加给学生强. 通过这样的设计力求拓宽学生的思维,课堂内容内涵丰富,凸显数学的本质. 正是设计时定位“二分”也不是本节课的核心实质,只不过是其中的一种方法而已,所以引入时坚决不用猜价格的游戏,这个游戏一个很大的弊端就是由于太熟悉了恰好把学生的思想限定在“二分”上了,不利于学生思维的发散.endprint