少数民族特色村寨建设中的文化扶贫:价值、机制与路径选择*

李忠斌 单铁成

少数民族特色村寨建设中的文化扶贫:价值、机制与路径选择*

李忠斌 单铁成

贫困问题一直是制约我国全面建成小康社会的主要障碍,而民族地区更是我国打赢脱贫攻坚战的主战场。近年来,我国在解决民族地区贫困问题方面成绩显著,但依然存在着“数字脱贫”“精神贫困”“脱贫人口返贫”等诸多问题,在攻坚克难时期探索更具针对性的长效扶贫模式迫在眉睫。本文从少数民族特色村寨文化资源丰富、贫困问题集中突出、致贫原因复杂的实际出发,构建特色村寨文化扶贫模式,从民族文化传承与民族文化传播角度探讨文化保护策略,提出加强民族文化教育,大力发展文化产业及文化事业,建设以村寨为平台的文化产业园等政策路径,以提高和培育特色村寨贫困人口自我发展能力与动力,实现持续性脱贫。

特色村寨;民族文化;精准扶贫

一、引 言

贫困问题一直是制约我国发展的大问题。为进一步做好民族工作,落实各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的民族政策,保护传承民族文化,2009年,国家民委启动少数民族特色村寨(下文简称特色村寨)建设项目。特色村寨建设项目的核心在于“保护和发展”,囿于以文化保护为唯一目的显然是对特色村寨建设本质的偏离。我们一方面要保护少数民族特色村寨及民族文化,另外一方面要实现村寨及民族文化要素化,大力发展经济和其他社会事业,提高村民尤其是贫困人口的生活质量。2013年11月,习近平到湘西考察时首次提出了“实事求是,因地制宜,分类指导,精准扶贫”的重要指示;2014年1月,中办详细规制了精准扶贫工作模式的顶层设计,推动了“精准扶贫”思想落地。近几年,精准扶贫精准脱贫工程成效卓著,但仍然存在诸多问题。李克强总理在2017年工作报告中指出,贫困地区和贫困人口是全面建成小康社会最大的短板,要深入实施精准扶贫精准脱贫;创新扶贫协作机制,支持社会力量参与扶贫;增强贫困地区和贫困群众自我发展能力;切实落实脱贫攻坚责任制,实施最严格的评估考核,严肃查处假脱贫、“被脱贫”、数字脱贫,确保脱贫得到群众认可,经得起历史检验。这一讲话为我们探索构建依托民族文化的长效扶贫机制提供了政策依据和思路。

当前学术界关于文化扶贫的研究颇多。李忠斌指出,以特色村寨建设为突破口,探索符合民族地区实际的脱贫模式是民族地区实现精准脱贫的一条重要路径,并在此基础上提出大力发展文化产业和文化事业,让贫困人口广泛参与其中,获得产业发展的收益。[1]王建民指出,多样性的少数民族文化是文化保护的重中之重,也是民族地区扶贫开发的重要依托,认为除了基础设施薄弱、经济要素水平低、资源缺乏等常规约束条件外,以自卑感、个体的无价值感、惰性等为主的精神因素也是致贫的重要原因,从而提出增强文化价值认同、培育提高自我发展动力和能力是摆脱贫困的关键。[2]侯晓丽、吴昊结合陕南实际,提出以文化产业推动陕南精准扶贫的对策建议:转变观念,将文化产业扶贫纳入经济社会发展规划;健全文化产业扶贫的政策法规;实施品牌战略;实施文化产业创新。[3]肖勉之指出充分利用贵州省丰富的民族文化、生态文化、红色文化,从扶贫开发与文化资源保护机制、文化资源有偿使用机制、文化产业与经济发展良性循环互动机制等视角出发,构建文化产业与扶贫开发相结合的新机制,从而保障“民族地区,民族人口”共享改革开放的发展成果。[4]

通过梳理相关文献我们发现,当前关于文化扶贫的研究多侧重于贫困成因、现状描述和政策建议方面,对于贫困问题的特殊性分析略显不足;且文化扶贫的研究多局限于文化教育视角及文化产业(主要是民族文化旅游)领域,缩小了文化扶贫的内容;其中以特色村寨为载体的文化扶贫研究更是少之又少。但分布于经济发展水平相对落后地区的特色村寨承载着绝大部分少数民族贫困人口,将贫困问题集中且突出的特色村寨纳入扶贫脱贫范围中来是必要的也是可行的;其次特色村寨民族文化丰富、历史底蕴深厚,为村寨贫困人口脱贫致富提供了文化资本;再者“新常态”背景下,构建持续性脱贫模式是我们破解“贫困人口返贫”等难题的重要切入口。

二、少数民族特色村寨文化扶贫的意义

(一)特色村寨文化扶贫符合当前国内扶贫脱贫形势

改革开放以来的三十多年,是我国经济发展最快的历史时期,也是贫困人口减少最快的历史时期。为确保2020年全面建成小康社会目标的实现,我国适时提出精准扶贫精准脱贫战略,不断加大扶贫力度,贫困状况得到有效缓解,其中仅2015年就有1500多万贫困人口摆脱贫困走上正常发展道路,2016年全国财政专项扶贫资金投入超过了1000亿元。但反观现实,我们在取得一系列成绩的同时,面临着扶贫难度越来越大、扶贫过程中的问题越来越复杂突出、减贫进度明显趋缓等瓶颈。究其原因,一是当前我国贫困人口主要集中在地域偏远、基础设施较差、生态环境恶化的西南西北等边疆地区,无疑增加了根治贫困问题的成本与难度;二是贫困户识别不精准、贫困户认定评议机制不完善、“被脱贫”“数字脱贫”现象广泛存在、产业扶贫功能尚未充分发挥。[5]在推进和落实精准扶贫工作中,我们既要遵循宏观层面“六个精准”的指导理念,同时在微观操作中要尽可能瞄准贫困人口和贫困问题,引导贫困人口参与,坚持以人为本;我们既要强化发挥传统扶贫方式的功能,也要不断探寻符合当前形势和需求的扶贫方式,将其与提高贫困人口收入结合起来。鉴于此,笔者提出以点带面的“村寨文化扶贫”模式。承载着大部分农村人口的特色村寨主要分布于经济发展水平相对落后的边疆地区,将贫困问题集中且突出的特色村寨纳入扶贫脱贫范围中来是必要的也是可行的,是解决我国民族地区乃至全国贫困问题的一个重要突破口。聚焦特色村寨贫困人口,依托村寨文化资源,实施更具体更具针对性的扶贫脱贫措施,助推到2020年农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困总目标的实现。

(二)文化扶贫是对特色村寨建设内容与功能的拓展

特色村寨在产业结构、民居式样、村寨风貌以及风俗习惯等方面都集中体现了少数民族经济社会发展特点和文化特色, 集中反映了少数民族聚落在不同时期、不同地域、不同文化类型中形成和演变的历史过程,相对完整地保留了各少数民族的文化基因,凝聚了各少数民族文化的历史结晶,体现了中华文明多样性,是传承民族文化的有效载体,是少数民族和民族地区加快发展的重要资源。[6]特色村寨保护与发展试点工作的直接目的在于保护民族特色聚落和民居,进而实现对传统民族文化的保护和传承。但是仅局限于对村寨建筑及附着于村寨的文化元素的保护和整理,而忽视村寨保护与经济发展的双向互动,显然是对特色村寨建设的狭隘理解。我们一方面要保护特色村寨建筑及附着于其上的文化因子,另一方面要通过特色村寨建设项目的实践,带动经济社会的发展。将村寨文化资源与贫困人口脱贫结合起来,让贫困人口真正享受村寨建设带来的利益,这才是我们在精准扶贫脱贫背景下建设特色村寨的题中之义。总而言之,特色村寨建设不是简单地修复保护特色民居,或是挖掘整理民族文化,而是要将村寨及民族文化当作要素使用,发展经济,带动村民尤其是贫困人口脱贫致富。

(三)文化扶贫是保护和传承村寨民族文化的重要举措

长期的城乡二元结构导致资源在城乡间分配不平等,城乡间发展差距越来越大,致使越来越多的村民远离村寨外出务工,“空心村”日益增多,村寨文化随着村民生产生活的空间转移不断弱化甚至流失。但是站在村民的角度,当村寨与民族文化不能为村民带来应有的福利,他们的坚守一定是理性的吗?[7]村寨群众创造了文化,同时也在消费文化,反之,消费文化的过程亦是对村寨文化内容的丰富和再创造。在特色村寨这个场域中,从事生产活动的人就是文化的展示者、传播者,也是一道独有的风景,如果没有了人的活动,民族文化如何得以保护和传承?因此,留住或者吸引外出村民返乡是关键,满足村民在村寨文化开发中的经济利益诉求是基础。特色村寨文化扶贫的落脚点在于实现文化要素化,消除村寨贫困问题,村民作为最直接的受益者,可以激发他们参与文化资源开发与保护的积极性、主动性和创造性,只有将村民从利益无关者变为利益相关者,才能实现“要我保护”到“我要保护”“被动参与”到“主动参与”的转变,形成良好的文化保护与发展氛围。如贵州都匀市格多苗寨充分利用特色建筑吊脚楼和优美的生态环境,举办“六月六”风情节及“祭天神”活动,大力发展生态文化旅游,吸引了大批国内外游客前往观光、采风、度假,村民通过提供餐饮住宿、表演民族文化节目、展销民族特色产品等形式,获得了经济收入。反过来,村民为确保持续受益,主动深入地挖掘和丰富民族文化内容,保护村寨生态环境。总之,保障村寨贫困人口受益及培育其内生发展动力是开发文化资源的目的,亦是脱贫工作取得实效的关键,更是保护与传承民族文化的重要手段。

(四)文化扶贫有助于村寨贫困人口持续脱贫和村寨持续发展

近年来,我国反贫困成绩显著,但脱贫人口返贫现象一直存在,成为我国打赢脱贫攻坚战的关键障碍,在到2020年全面建成小康社会这一时间节点下,寻求持续性的脱贫模式迫在眉睫。脱贫的核心是如何持续地增加群众收入,故建立长效的增收机制是脱贫的关键,而这个长效增收机制的着力点就是要让贫困群众能广泛参与和分享脱贫成果。笔者认为构建特色村寨—文化—脱贫三位一体的可持续脱贫模式是我们实现贫困人口持续脱贫和贫困地区持续发展的重要出路。无论是以改变传统思想观念和提高村寨群众自我发展意识为目的的文化教育,还是政府主导的文化事业,或是依托村寨文化资源的文化产业,都有助于吸纳作为文化资源主体的村民进入到扶贫脱贫工作中来,激发村寨群众的主动性、积极性和创造性。与此同时,在合理的开发范围内采用合适的手段来开发文化资源,不仅不会耗损文化“元气”,反而会创新文化内容和表现形式,实现“文化增值”,从而走出“贫困—脱贫—返贫”的恶性循环。

三、特色村寨建设、民族文化脱贫机理分析

“特色村寨文化扶贫”这一提法涉及三个层面:一是特色村寨;二是民族文化;三是扶贫脱贫。当我们将三者置于村寨扶贫这一工程中会发现,三者之间联系紧密,缺一不可。其中特色村寨为文化扶贫提供了场域空间,脱离特色村寨谈文化扶贫,显然忽略了前文提及的关于贫困问题特殊性的分析,更违背了“扶贫对象要精准”的指导理念;其次,村寨民族文化是扶贫脱贫的资本,村寨民族文化除了具备学术研究价值、欣赏怀旧价值外,更具经济价值,如何将村寨及民族文化转化为经济发展要素是关键;另外,聚焦特色村寨、开发民族文化的最终目的是解决贫困问题、消除贫困人口、保障贫困人口权益、改善群众生活。识真贫、扶真贫、真扶贫既是我们开展扶贫脱贫工作的要求,亦是我们开展这一工作的追求。只有明晰和处理好三者间关系,才能形成特色村寨建设—民族文化保护—贫困人口脱贫解困—特色村寨建设—民族文化保护的良性循环。

(一)特色村寨是文化扶贫的空间载体

我国少数民族在漫长的历史长河中形成了许多建筑独特、民俗浓厚的特色村寨群。特色村寨群的形成并非偶然,而是各民族生存智慧、宗教文化,风俗习惯等共同作用的结果。村寨集聚首先是人的社会属性及群居性使然;其次生产生活资源的匮乏促使村民选择群居,以分享公共产品带来的便利及节约生产生活成本;同时崇尚宗法文化的氏族对生存空间的竞争催生了血缘家族与地理空间的重叠,其最直接的影响便是村民聚居、村寨集聚。可以说特色村寨是联系过往和现代生活的桥梁,是文化沉淀的载体。[8]特色村寨建设对于脱贫解困起着基础性作用,主要体现在以下几个方面: 第一,特色村寨为村民生产生活等提供场域空间,附着于特色村寨的土地植被、历史文化等是村民创造财富维持生活的基本要素。如湖北巴东县特色村寨牛洞坪村凭借其特色民居、乡村意境、红色文化、油菜花节等元素大力发展乡村旅游,吸引了大批画家、摄影家、学者前往采风调研,带动了当地脱贫致富,正如某村民感慨:孤独地美了几千年,牛洞坪村终于露脸了,老百姓终于“翻梢”(富裕)了。第二,特色村寨基础设施建设(主要是村级公路),既吸纳了村寨大量剩余劳动力,又为村民提供了就业机会,提高了村民收入。如咸丰县黄金洞乡麻柳溪村仅两年多时间,共计投入公路建设、河堤治理、产业示范园建设、民居“一池三改”、通讯光缆安装、特色居民改造等十多个项目资金达 3370万元以上,广泛动员群众参与建设,获得劳动报酬,一部分群众的收入有了改善。第三,为保护特色村寨村容村貌,政府对民居改造维护进行补贴,一方面改善了群众的居住条件,另一方面既可以获得直接的补贴收入,又为以后的发展打下了基础。[1]

(二)民族文化是文化扶贫的资本

特色村寨蕴藏着丰富的民族文化,是劳动人民智慧的结晶,挖掘整理民族文化不是简单盲目的搜集奇风异俗,而是构造文化资源与经济发展间的最优关系。民族文化与经济扶贫是一个互动的过程,民族文化为经济扶贫提供文化资本,反过来经济发展又是文化保护与传承的物质基础和动力。但是反观现实,许多民族地区不仅没有依托民族文化发展起来,反而陷入了“资源诅咒”陷阱,主要原因在于文化基础设施条件薄弱、公共服务体系不健全、文化艺术专业人才缺乏、文化艺术产品和服务供给能力不强、文化机构不健全等。[9]211文化扶贫的最终作用对象是贫困人口,且强调文化与经济的结合互动,如何将村寨丰富的物质与非物质文化遗产要素化是实现开发式扶贫的突破口,如何让贫困人口享受本民族文化开发带来的利益是关键。鹤峰县中营镇三家台蒙古族村作为湖北省唯一一个蒙古族村,充分利用其民族文化优势,修建蒙古包,提供蒙古族特色饮食,大力发展民族文化旅游,推动了该村交通及用水用电等基础设施建设,拓宽了特色农产品销售渠道,真正实现了以文化促发展的目标。①作者调研所得。

(三)脱贫解困是文化扶贫的落脚点

习近平曾指出:“消除贫困、改善民生、实现共同富裕,是社会主义的本质要求。”[10]在特色村寨文化扶贫这一实践中,村民既是文化扶贫的主体,又是文化扶贫的客体,在特色村寨建设及民族文化开发过程中,需要村民的积极广泛参与,同时也要切实破解影响村民生活质量的难题,只有以聚焦贫困人口和贫困问题为基础,扶贫脱贫工作才能取得实效,脱贫成果才能得以巩固。创造民族文化的村民本身就是“活化”的文化资源,当然有权获得民族文化资源开发带来的经济利益,在这一过程中,我们尤其要处理好不同地段村民的利益分配,处于村寨边缘的村民由于资源匮乏、交通不便的限制贫困程度更深。与此同时,由于较少受现代文明及商业经济的冲击,边缘区民族文化得到了更好的保护和传承,我们应更加关注这些贫困人口,在利益分配上给予合理倾斜。在特色村寨文化扶贫过程中,要突出村民民族文化资源主体地位,保证贫困人口享受民族文化开发的成果,规避“扶商不扶农”“扶农不扶贫”“人情扶贫”等现象,如果做不到这一点,扶贫脱贫工作不仅难以取得实效,反而有可能引发政府、开发商与村民及村民内部的矛盾。

(四)文化是要素转换的纽带

解决贫困问题在某种意义上讲就是发展经济促增收的问题,就是实现各类要素高效转化的过程,也是人的意识和行为转变的过程。在这个过程中,文化起到了桥梁和纽带的作用:一是文化作用于人的思维方式,通过文化创新让人们从传统思维向现代意识转型;二是文化作用于人的行为方式,文化反映在经济活动中,既有推进的作用,也有阻滞的作用,而要实现经济增长,就必须解决“文化阻滞”带来的影响,使外部力量的干预达到预期的效果;三是文化作用于人的选择方式,我们要利用文化的制度优势引导人们的行为选择,选择最优的发展路径,获得更多的经济产出。只有实现了要素与人的完美结合,才有可能创造合意的经济价值,以经济增长促脱贫的努力才能达成。

四、文化扶贫路径选择

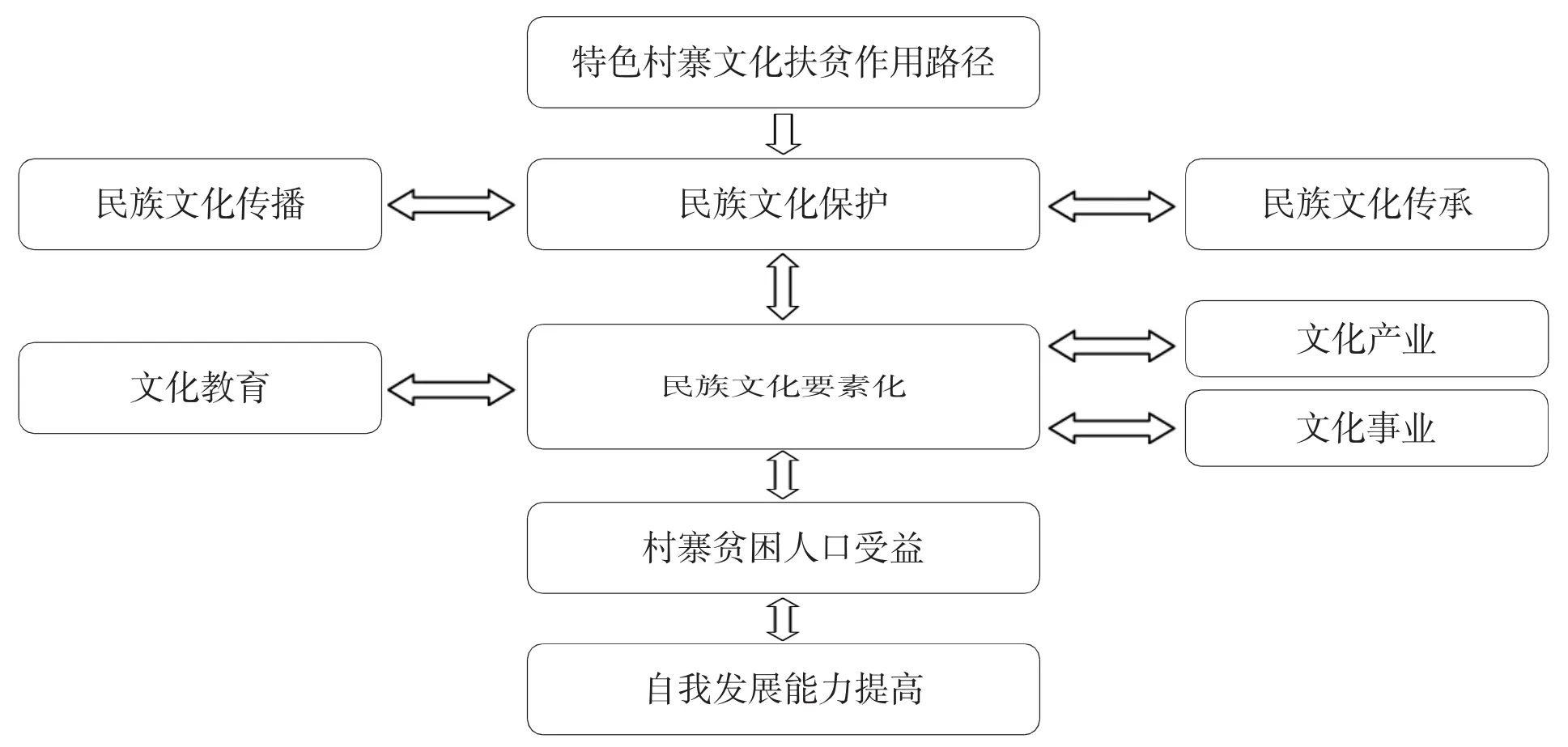

易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会保障兜底脱贫等方式具有周期短、见效快的特点,相对而言,文化扶贫模式周期长,见效慢。文化扶贫是一项系统复杂的工程,是扶人之本的长远工程。在这一模式中,从民族文化保护,到民族文化要素化,再到惠及贫困人口,最终到提高贫困人口自我发展能力,实现持续性脱贫,这是一个梯度上升的过程,最终指向贫困人口及自我发展能力,这是实施村寨文化扶贫的旨趣所在。其作用路径如下:

(一)重视民族文化的传承与传播

特色村寨民族文化是文化扶贫实践的资本,是一切扶贫脱贫工作的起点,脱离民族文化谈文化扶贫是“无米之炊”之举。笔者认为保护传统民族文化可以从民族文化传承与民族文化传播这两个层面着手。民族文化传承强调的是文化在代际间的纵向延伸,而民族文化传播则强调与经济目标、猎奇心理交织的民族文化在横向上的相互交流。立足于文化传承与文化传播的民族文化保护应做到以下两个方面:

第一,做好民族文化传承工作,处理好民族文化传承与创新的关系。抢救和保护少数民族传统文化,首先就要着眼于对少数民族传统文化继承人的抢救和保护 。一是政府要加大对民族文化传承人的补偿力度,保障其基本生活,解决其后顾之忧,只有这样传承人才有更多的动力和精力从事民族文化的传承;二是要提高作为“民族文化精英”的传承人在民族文化开发中的话语权、决策权,世代守护民族文化的传承人比一般人更了解本民族文化特质,从而矫正开发实践的走向;三是鼓励支持传承人建立民族文化工作室,进行民族文化保护、整理和修复。在民族文化传承过程中,随着人的知识结构、市场需求等的不断演化,必伴随着民族文化内涵与表达方式的创新。从民族文化保护的角度讲,民族文化内涵应保持其原真性,但是民族文化传承的方式可以有所创新,比如通过影像、录音等方式保存民族文化。

第二,做好民族文化传播工作,处理好民族文化传播与异文化间的融合关系。民族文化传播形式包括民族传统歌舞展示、发展民族文化旅游、民族文化工艺品的展销等,这些形式在宣传本民族文化和提高民族群众收入方面发挥巨大作用,但是我们应该清楚地认识到,民族文化传播所衍生的民族文化过度商品化是对本民族文化的一种伤害,如开发商在挖掘泸沽湖的文化资源时,极力宣传粗俗的,带有误导性的口号——摩梭女子大胆而多情,有胆量的男子是否愿意试试,给游客以“猎艳天堂”的错觉,这是对摩梭人“走婚制”的一种歪曲和抹黑,不利于民族文化的正向传播。因此,我们在传播民族文化时,一是要尊重民族文化,坚持民族文化原真性,不要过分夸大,更不可肆意虚构,确保宣传内容与受众的感知体验一致;二是随着人的活动空间的转移,本土文化与异文化之间的交流融合是不可避免的,妥善处理二者间的关系至关重要,我们既要防止弱势文化被强势文化掩盖,也要防止因文化的差异而生矛盾甚至起冲突;三是开发商要用合理的方式,在合理的范围内进行开发,杜绝竭泽而渔的开发行为;四是要加强对各利益主体的宣传教育,提高其对本民族文化的认同感和传播的自觉性;五是要加大对歪曲抹黑民族文化行为的惩治力度。

(二)强化民族文化知识价值的转化

文化教育是一种崭新的教育理念,它是对狭隘的知识教育所做的重大突破。知识教育关注的是如何最大限度地获得知识,而文化教育不仅关注如何最大限度地获得知识,还关注理想、信念和价值观等形而上层面,而且更注重如何最大限度地学会创新。[11]在特色村寨文化扶贫实践中,加强村民的文化教育是文化扶贫的一个重要方面,加强民族文化教育具体可以从以下几个方面入手:一是建立村寨文化博物馆,用以展览记忆本民族历史文化的生产生活工具,修复村寨历史遗迹,组织村民参观学习,培育民族文化认同感。位于利川市柏杨镇的大水井村通过展厅展览土家族生产生活工具及修复“李氏宗祠”和“李氏庄园”,一方面增强了村民民族文化自豪感和认同感,另一方面吸引大量游客前往参观,很大程度上解决了留守村民的就业和收入问题,尤其是改变了少数基本没有劳动技能和能力的贫困人口的生计方式;①作者调研所得。二是利用先进的科技手段保存传统文化,如西江苗寨利用现代技术,打造展现苗族文化的精彩歌舞,将抽象的民族文化具象化,诸多村民参与其中,其关于民族文化、民族历史的记忆得到不断强化,同时生活水平得到了提高;三是有条件的特色村寨设置民族文化班,由文化传承人教授本民族历史文化和特色产品制造技艺,鼓励村民尤其是没有生产技能和机会的贫困人口参与其中,拓宽其增收渠道。

(三)多样化实现民族文化产业化

正在全面融入社会生活的文化产业,在世界范围内都是一个新兴的朝阳产业。[12]文化产业是从事文化产品生产和提供文化服务的经营性行业。分布于民族地区的特色村寨民族文化底蕴浓厚,自然景观优美,民俗乡情古朴,基于此可大力发展民族文化旅游产业,着力打造“文化+民宿”的村寨休闲旅游模式。一是统一改造村寨建筑,力求与周边环境相协调,保留体现村寨民族文化特色的元素;二是挖掘村寨特色饮食,坚持本土、绿色、健康原则;三是开辟“花园”“菜园”,营造乡村意境,吸引城市居民前往租种;四是结合游客需求和现代科学技术,适当创新,搭建村寨舞台,展现民族歌舞,增添民族文化旅游内容。

(四)以文化事业助力文化脱贫

发展少数民族文化事业,保护和弘扬少数民族优秀传统文化是我国民族政策的重要内容。文化事业与具有市场性、经营性的文化产业不同,文化事业主要是指由政府主导的具有公益性、社会性、公共性的文化建设活动。随着特色村寨建设项目的实施以及精准扶贫政策的不断推进,特色村寨文化建设事业取得了显著成绩,但是仍然存在着文化事业投入不足、有形无形文化遗产流失、文化队伍建设落后等诸多问题。政府作为公共利益的代表,既是特色村寨建设的重要参与者,又是文化资源开发的监管者,同时又是文化保护传承的受益者,在文化事业发展过程中,务必不断完善政府职能,全面繁荣特色村寨文化事业,积极探索以文化事业助力村民脱贫的新路子。笔者认为主要可以从以下几个方面入手:一是加大对特色村寨建设转移支付力度,主要用于文化基础设施建设、文化传承人补偿、文化传承器具购买等方面,具体如搭建村寨文艺展演舞台、建设特色村寨文化博物馆、建设民族工艺品信息化平台等;二是积极引导开展群众文化活动,加强文化队伍建设力度,包括积极开展文化下乡活动及文艺演出,尽量吸收具有文化基础和表演特长的村寨贫困人口参与其中;三是建立以村委会领导、“村寨精英”为骨干、村民广泛参与的村寨文化保护协会,将村寨全员纳入村寨文化建设事业中来,充分发挥村寨文化保护协会在民族文化挖掘整理、民族特色文化展演、民族文化保护传承、民族文化资源开发监管等方面的作用。

(五)建设以村寨为平台的文化产业园

产业园区建设能充分发挥集聚效应,但是以往人们忽视了以文化为内核的产业园区建设,而这恰恰是民族文化比较优势与经济要素、自然禀赋很好结合的产业发展模式,其经济增长与减贫效应将得以更好地发挥。特色村寨民族文化产业园包括生产型(文化产品的生产、创意)、消费型(演艺、传统工艺、饮食)和文博型(家庭、专业博物馆)文化产业园。通过产业园聚集要素,拓展业态,为村民提供更多的就业和参与机会,增加脱贫渠道,加快贫困人口脱贫。

[1]李忠斌.民族地区精准脱贫的“村寨模式”研究——基于10个特色村寨的调研[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017(1).

[2]王建民.扶贫开发与少数民族文化——以少数民族主体性讨论为核心[J].民族研究,2012(3).

[3]侯晓丽,吴昊.加快发展文化产业,推进陕南精准扶贫[J].新西部(理论版),2016(23).

[4]肖勉之.构建贵州省文化产业扶贫机制的思考[J].中共贵州省委党校学报,2009(4).

[5]刘文龙.当前精准扶贫存在的问题[J].合作经济与科技,2017(3).

[6]国家民委.关于印发少数民族特色村寨保护与发展规划纲要(2011-2015年)的通知[EB/OL].(2012-12)[2017-04-11].http://www.seac.gov.cn/art/2012/12/10/art_149_172616.html.

[7]李忠斌.我们到底要一个什么样的传统村落?[N].中国民族报,2016-12-30.

[8]李忠斌,李军,文晓国.固本扩边:少数民族特色村寨建设的理论探讨[J].民族研究,2016(1).

[9]李俊杰.民族经济政策与民族地区发展[M].北京:民族出版社,2013.

[10]曾伟,刘雅萱.习近平的“扶贫观”:因地制宜“真扶贫,扶真贫”[N/OL].(2014-10-17)[2017-04-11].http://politics.people.com.cn/n/2014/1017/c1001-25854660.html.

[11]孟建伟.教育与文化——关于文化教育的哲学思考[J].教育研究,2013(3).

[12]范富.文化产业:内涵、特质与定位[J].理论探索,2005(5).

〔责任编辑:黄仲盈〕

THE VALUE、MECHANISM AND PATH CHOICE OF CULTURAL POVERTY ALLEVIATION IN THE CONSTRUCTION OF MINORITY NATIONALITY VILLAGES

Li Zhongbin,Shan Tiecheng

The problem of poverty has always been the main obstacle to the comprehensive construction of a well-off society in our country,and the ethnic areas are the main battlefields in China to win the fight against poverty.In recent years,China has made remarkable achievements in solving the poverty problem in ethnic areas, but there are still many problems such as“ digital poverty alleviation”,“spiritual poverty”and“repoverty phenomenon”.It is urgent to explore a long-term poverty alleviation model in the period of poverty alleviation.There are richful cultural resources in ethnic villages,at the same time,the poverty is serious and the causes is complicated in ethnic villages,based on these,we put forward the long-term poverty alleviation model.It is necessary to strengthen the national culture education and develop the cultural industry and cultural career,pay attention to the construction of the Cultural Industry Park.It is useful to improve the self-development capacity of the poor population.

Ethnic characteristic village;National culture;Accurate poverty alleviation

【作 者】李忠斌,中南民族大学经济学院教授,博士生导师;单铁成,中南民族大学经济学院2016级硕士研究生。武汉,430074

D633.0【文献识别码】A

1004-454X(2017) 05-0025-007

国家社科基金重点项目“特色村寨建设的理论探讨、效果评价和政策创新研究”(15AMZ009)。