为什么说项羽是匹夫之勇

张国刚

晋朝人阮籍在游历荥阳成皋古战场之时,对于楚汉之争,发出感慨:“世无英雄,遂使竖子成名。”阮籍的这番感慨很是寒酸,因为与他相比,刘邦是英雄无疑。但是,这句话里也透漏出他对项羽的不屑。意谓项羽的无能,才成就了刘邦。

项羽是下相人,即今天的宿迁市。但是,下相与沛县都属于当时的徐州郡,刘、项其实是老乡。项羽世代都是楚国贵族,祖父项燕的名头甚至被陈胜起义时拿来做旗帜。秦朝统治时期,他与叔父项梁流亡到了吴中 (今江苏苏州)。吴中豪杰都服膺项家。《史记·项羽本纪》说项羽没有韧性,写书不成,学剑法;学剑不成,写兵法;最后又“不竟学”,即不好好学。

其实,这种情况说明项羽一有悟性,写得快;二有想法。什么想法呢?学书只是记姓名而已;学剑只是一人敌,不足学;要学万人敌,就是兵法,可是兵法的掌握,是不能完全靠学习能成的。

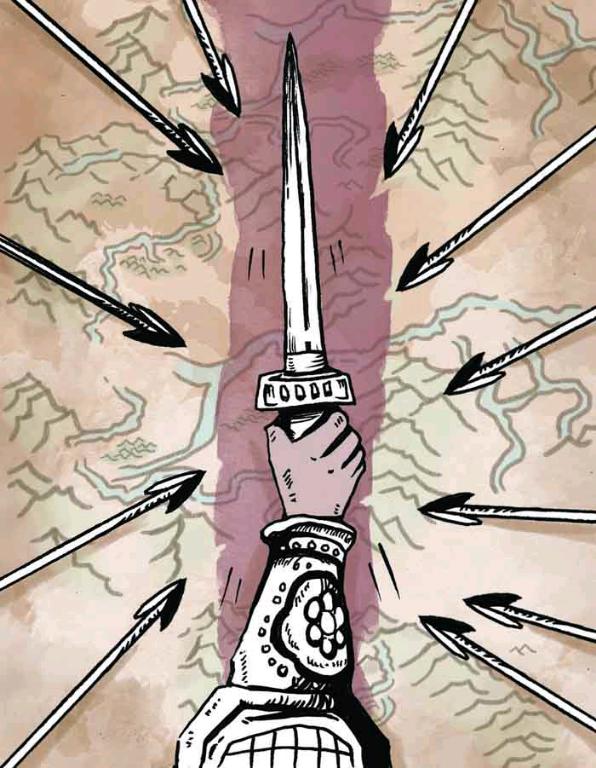

在实际政治和征战生涯中,项羽最大的特点是“刚猛”。秦二世元年九月起兵于会稽郡,击杀郡守殷通。攻克襄城,屠杀生灵 “无噍类”。北上救赵,击杀卿子冠军宋义,夺得上将之位。巨鹿之战前,破釜沉舟,豪气万丈,击破秦军,诸侯军不敢仰视,膝行而前。章邯投降,坑秦降卒二十万于新安,毫不手软。进咸阳后,屠城焚宫室,杀降王子婴。正如韩信所指出的,项羽的这些刚猛行为,有些只是“匹夫之勇”,更多的则是残暴不仁。

与项羽的任性妄为不同,刘邦很注意爱惜羽毛。年轻的时候,就有大度之名,“仁而爱施,意豁如也”。他之所以被派往西进关中,是因为楚怀王君臣认为,沛公平素是“宽厚长者”。一路上受降入关,激烈的战争并不多。入关之后,约法三章,秋毫无犯。断然拒绝诛杀投降了的秦王子婴,说:“当初楚怀王派遣我来西击关中,就是因为我这个人待人比较宽容嘛。现在子婴已经投降了,把人杀了这很不好。”刘邦很注意经营自己的声誉。

项羽也注意自己的名声,比如,鸿门宴上,他没有采纳范增的意见,擒住刘邦,因为刘邦的低调和谦卑,满足了项羽的虚荣心。即使知道刘邦野心不小,也不愿意背着不仁的名声。这一点,招致许多人为项羽叫屈,觉得项羽是仁者,刘邦倒是心狠。我认为还是早年一直跟着项羽打仗的韩信看得最清楚,他认为项羽是匹夫之勇,妇人之仁。

所谓匹夫之勇,是指项羽不善于用人,自己喜欢逞能。所谓妇人之仁,是指项羽不能与人分享,舍不得成就别人。“人有疾病,涕泣分食饮”,在别人立功要受赏的时候,却吝啬爵禄,是小仁小义。垓下之战,败局已定。项羽黯然神伤地对部下说:“吾起兵至今,八岁矣;身七十馀战,未尝败北,遂霸有天下。却陷入今天这样的困境,此是天要亡我,不是我不善于打仗的罪过。今日固决死战,愿为诸君展示一下我的快战本领,必溃围,斩将,拔旗,三胜之,令诸君知天要亡我,非战之罪也。”项羽认为自己的失败是天意,不是因为不会打仗。这就是大錯特错。从司马迁到司马光,无不加以批驳。

统帅的作战能力当然重要,但是并不是决定性因素。吴起批评说,世人选将,常观于勇。勇者之于将军,乃数分之一耳!统帅最重要的能力不是挺矛弄枪,而是运筹帷幄,知人、用人。韩信、陈平这样级别的帅才、智囊都离开项羽而投奔刘邦,范增也负气而走,发疽而死。人才没了,项羽焉能不败!

从公元前206年,到公元前202年,楚汉之争延续了四、五年,彭城之败后,刘邦屡战屡败,屡败屡战,不屈不挠。刘邦是下一盘大棋,除主战场上的相持之外,还在北方战场、敌后地区,互相策应,包抄的战略布局,破坏敌方粮道的战术安排,都构成一个整体的部署。项羽则被牵着鼻子走,虽然局部战争都赢了,整个战场却输了。

而在生命的最后时刻,除了“天命”的托词之外,还是面子—无颜见江东父老,“面子”不好看,是击垮项羽最后一根稻草。