《金牌制作人》和它背后的喜剧传奇

驳静

1968年的电影和2001年的音乐剧,《金牌制作人》这个IP都获得巨大的成功。人们一方面好奇为何同一批笑话30年都不过时,另一方面又惊讶于这些笑话的坏品味竟然让人心生敬意。而梅尔·布鲁克斯就是这一切的缔造者。

脱口秀式音乐剧

西班牙人流传一句俗语,说有钱人笑得谨慎,因为他们有太多可失去,穷人就不同了,给点阳光就灿烂,因为他们有太多需要忘掉。

梅尔·布鲁克斯和第二任妻子安妮·班克罗夫特,二人育有一子。安妮在《毕业生》中扮演的鲁宾逊夫人是很多人心目中的女神

有点儿道理。笑的当下,至少可以逃避现实。社会学家乐意以此去解读某次喜剧风潮出现时的社会大背景。比如,为何美国上世纪30年代大萧条时期,反而正是美国喜剧电影甚至整个电影发展的黄金年代?“神经喜剧”这个电影类型就诞生于此,发展了20年才走向衰落。比如,百老汇音乐剧《金牌制作人》(The Producers)2001年一口气拿下12项托尼奖,这个纪录至今无人能打破,是否也跟纽约刚刚经历过“9·11”恐袭有关?

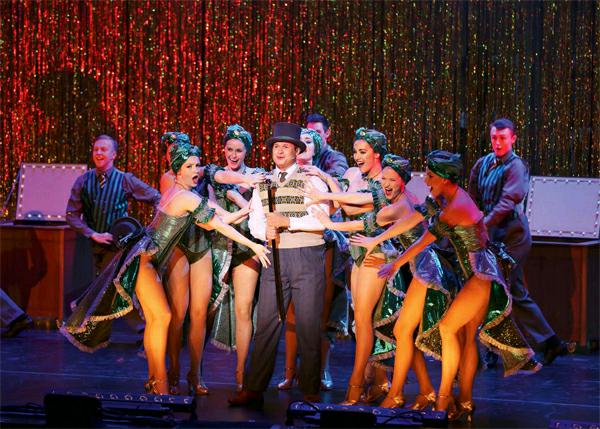

无论是否有关,《金牌制作人》终于巡演到了中国,而这大概是我看过的最好笑的音乐剧。在上海文化广场首演当晚,现场观众统统乐不可支,以至于有那么一瞬间我以为自己正身处一个脱口秀节目现场。

它讲的故事今天看来挺俗套。百老汇制片人麦克斯·毕亚利斯托克(Max Bialystock)并不得志,里奥·布鲁姆(Leo Bloom)则是饱受欺压的会计师,两人发现制作一部失败的音乐剧,才能让制片人利益最大化。于是二人开始了寻找最差剧本、最差导演和最差演员之旅。哪知这二位连“失败”这件事都成功不了:名为《希特勒的春天》的音乐剧竟大获成功。

这部音乐剧后来传播最广的一首曲子叫Keep It Gay。Gay一词除了“同性恋”外,还有一个意思是愉快。这类双关语在《金牌制作人》里不少见,它或许需要一定英文基础才能欣赏得了,至少完全借助字幕,会失掉它一半精髓。但看上去这并未影响现场观众沉浸其中。

金发瑞士女郎乌拉去麦克斯办公室里应聘,问道:“Do you have a position for me?(是否有适合我的职位?)”里奥见到美女油嘴滑舌起來,他说:“We have several positions for you.(他在这句里使用了positions另一个词意“姿势”)”

当然,双关语的精髓都在不言中,一旦较真解释起来,风味全无。

《金牌制作人》本次中国巡演剧照,第一站在上海,12月将在北京天桥艺术中心上演

人物设置也是毫不掩饰的刻板印象。制作人通常不会很高,但一定壮,这样才能撑得起抽雪茄的画面。在家穿的当然是夏威夷风情的艳丽浴袍,出门除了西装,还必须有顶绅士帽。会计师严谨木讷,连带着脸型都是毫无特色的四方脸,出门一定带着伞和公文包,卑微地怀有一个梦想。金发瑞士女郎名字必须长而拗口,在浓重的瑞士口音下讲出来是个笑点,身材玲珑而且单纯无脑。以至于后来在2005年再度改编的电影中,在昆汀的《低俗小说》里大放异彩的乌玛·瑟曼(Uma Thurman),其实并不非常符合这个角色,尽管她实在非常之美。

除此之外,导演罗杰(Roger De Bris)格外出彩,他被设定为“变装皇后”,外表艳丽内心戏丰富。两位制片人来到他们认为最烂的导演皇宫般的家中,想说服他来导这部音乐剧。罗杰一出场就是舞会晚礼服,他十分担心这身华丽的裙子会不会让他像克莱斯勒大厦(他的担心很有道理)。他的助理则是同性恋形象的另一种典型,高瘦,身材好于是穿着贴身,他行事扭捏,但走路像是在跳舞,除此之外还有点娘娘腔。这两种刻意的类型化,几乎概括了人们对同性恋的刻板印象:戏精和娘娘腔。最后一幕里,冲突发生,制片人办公室里一片混乱,大家落荒而逃,胆小的助理喊:“Let's get back to the closet.(让我们回到“柜”中去。)”

串戏的阿道夫

麦克斯跟里奥正在办公室里挨个儿筛选剧本,他们试图找出其中最烂的一个。“一天早上,我从睡梦中醒来,发现自己变成了一只蟑螂。”如此明显的卡夫卡《变形记》模仿,显然跟“有才”离得甚远,但在麦克斯看来,这仍然“过好”。他丢掉这本,读下一本,不停地读,直至读到一个名为《希特勒的春天》(Springtime for Hitler)的剧本,他才觉得,不错,就是它了。

剧中逻辑是,还有比把希特勒当音乐剧主角更烂的主意吗?现实中,《希特勒的春天》则是一切的缘起。

最早,这个标题只是梅尔·布鲁克斯(Mel Brooks)在他参与的第一个音乐剧《全美国人》(All American)的记者会上随口讲出来的玩笑。不过他显然很喜欢这三个单词组成的意象。他头脑里有这样一个反传统的希特勒形象:一个维也纳男孩年轻热血并热爱舞蹈。布鲁克斯试图在舞台上展现这个奇特设定的人物,却发现并没有想象中容易。

于是他先写了一部小说,把“希特勒的春天”作为戏中戏放了进去,希特勒和音乐剧混搭未能给发表提供助力。小说发表失败。接着他又花了9个月时间,将故事改成电影剧本。在布鲁克斯的电影才华还未被世人见识过的上世纪60年代,制片厂都拒绝了他,认为跟希特勒有关的笑料品味实在太坏,《全美国人》实际上演了40多场后也匆匆收场。愿意给他投资的制片厂则表示前提条件是把希特勒改成墨索里尼。

终于有位名叫西德尼·格拉齐耶(Sidney Glazier)的独立制片人决定投拍(后来这成了他人生中最得意之事),没想到这部预算才100万美元的低成本电影,第二年入围了奥斯卡。更何况这是布鲁克斯执导的第一部长篇电影,在那之前他还只有点儿舞台导演经验。在当届奥斯卡最佳编剧奖提名影片中,布鲁克斯迎面撞上的是库布里克和他的《2001太空漫游》,即便如此,他还是赢了。

直到2001年,时隔30多年,布鲁克斯将自己的成名作改编成音乐剧,并且自己作词、编曲,当年托尼奖中,《金牌制作人》获得包括最佳音乐剧、最佳剧本、最佳曲谱等在内的12个奖项,上一个纪录保持者还是近40年前的《你好,多莉!》(Hello,Dolly!)。

《金牌制作人》本次中国巡演剧照,第一站在上海,12月将在北京天桥艺术中心上演

戏中戏是整部音乐剧的高潮。原本扮演阿道夫的演员在开演前十分钟摔断了腿——“break a leg”原本是戏剧界常用的祝贺语,罗杰作为导演,只好亲自上阵。这样一来,阿道夫的扮演者成了整个纽约都闻名的“变装皇后”。纳粹首领和变装皇后从肌理到毛发,全方位产生冲突。戏中戏在戏中大获成功,《金牌制作人》也借助这个桥段在现实中博得美名。它在芝加哥首演后,很快转战百老汇,从2001到2007年共演出2500多场。2004年伦敦西区版本开演至封厢也有近千场。2005年,这部音乐剧又被改编成同名电影。串戏的阿道夫履历绕了格外大一圈——以音乐剧为主题的电影被改编成音乐剧后又被改编为电影——而阿道夫在所有的改编中都是戏眼。

喜剧之王

当然,《金牌制作人》携带的是梅尔·布鲁克斯风格标签。就像百老汇通常将制作人名字写在宣传板最醒目处,梅尔·布鲁克斯这个名字从上世纪六七十年代开始,逐渐成为喜剧界大明星。由于他跟喜剧的粘连过于明显,当他后来也开始尝试给其他类型电影做制作人时,他得注意不让它们跟自己的名字挂钩。例如大卫·林奇1980年获得奥斯卡8项提名的《象人》(The Elephant Man)就是梅尔·布鲁克斯为其制作,为此他很小心地回避使用自己的大名。

1968年,电影《金牌制作人》获得成功后,布鲁克斯开始拍摄一些“恶搞经典”的喜剧,其中《灼热马鞍》(Blazing Saddles)和《新科学怪人》(Young Frankenstein)票房都很高。

1975年,《花花公子》给布鲁克斯做了一个长篇专访,至今仍是关于这位喜剧传奇人物的采访中最值得阅读的一篇。2015年,《每日野兽》(The Daily Beast)重新拿出了这篇报道,并用40年后总结性眼光将布鲁克斯跟弗朗西斯·科波拉相提并论。“1974年,科波拉有两部电影上映,《教父2》和《窃听大阴谋》(The Conversation)。很难想象还有哪位导演能在同一年内产出两部值得回味的电影。同年,布鲁克斯执导《灼热马鞍》和《新科学怪人》先后上映,这并不一定是他最好的两部作品,但一定是推他进入好莱坞巨星行列的两部作品。”

这两部喜剧片奠定了布鲁克斯在好莱坞的地位。也正是从《灼热马鞍》开始,这位出生在布鲁克林的小个子犹太人才开始真正赚到钱。这个描述立刻讓人想到另一位同样出生在布鲁克林的犹太人伍迪·艾伦。实际上,到了上世纪80年代,这两位显然有许多共同点的喜剧人已经被公认为美国最成功的喜剧片导演。当然,布鲁克斯还是要老一些,讲的笑话也更露骨一些。

喜欢布鲁克斯的人觉得他的作品实在太好笑,就像在音乐剧《金牌制作人》现场感受到的欢声迭起一样,热闹。也有人认为布鲁克斯的电影粗俗。不过他总是用“bullshit”(胡说八道)这句粗话去回应记者的询问,正如他在作品里用粗俗应对粗俗,“我完全有另一套词语可以代替,但是我不,而且我引以为豪”。

粗俗意指明确。一类是性主题笑话。比如《金牌制作人》里就有类似桥段。来应聘的乌拉跳完一段身材毕显的舞蹈后,麦克斯和里奥都静坐于沙发不动,只表示说“部分的我其实已经站起来为你鼓掌了”,现场笑声就发生在他说到“stand up”这个词之时。

另一类是排泄物主题笑话。这两类笑话实际才是最能够跨越国家和文化的类型。

1976年,梅尔·布鲁克斯创作了《恐高症》(High Anxiety),讲一个患有恐高症的精神科专家去到疯人院当院长的故事。他给希区柯克写去一封信,说他写了一个剧本,恶搞了大导演的《爱德华大夫》(Spellbound)、《迷魂记》(Vertigo)和《惊魂记》(Psycho)。“我专做类型恶搞(genre parodies),在我的理解里,你本人就是个类型。当然,我说的不是你‘希胖这个胖子的特殊类型,而是说你电影作品里独树一帜的类型。”

希区柯克收到信,召唤布鲁克斯去他办公室,帮他改了改剧本。“《群鸟》(The Birds)呢?为啥没有这部片子里的桥段?要不你就让鸟群们用它们的粪便攻击你,我的意思是,这也很好笑啊。”布鲁克斯当然觉得希区柯克说得在理。电影上映时,希区柯克还给布鲁克斯送去一箱61年的波尔多名庄葡萄酒。“后来我把这酒卖出了一个很贵的价格,希区柯克在天之灵应该会特别高兴。”

有些喜剧创作者在生活里严肃寡言,但布鲁克斯讲笑话的欲望一刻都停不下来。

为整个国家“放屁”

音乐剧《金牌制作人》上演后,许多人感慨,原来60年代是如此令人向往,那时候的观众可以轻松地享受性别笑话而不用遭受道德谴责,不像今天,随时随地都担心在冒犯谁,“人类堕落到需要严守政治正确”。制片人、会计师、金发尤物、瑞士人讲英语、百老汇同性恋舞蹈演员,甚至有钱寂寞的老太太,这些都是《金牌制作人》里异常尖锐的刻板印象。他们被布鲁克斯转化成喜剧模型,效果则是,俗套而刻板的人物设置本身就成了一种反讽。

但布鲁克斯厉害之处就在于他在粗俗和反讽之间寻找到一处制衡点。恶搞传统恐怖片的《新科学怪人》1975年上映时,《纽约时报》记者记录他看到的景象:在旧金山的电影院里,观众们一边尖叫一边狂笑,这甚至在片头出现之前就开始了。

后来制片厂为布鲁克斯敞开大门,21世纪福克斯公司在《新科学怪人》上映时,写着“梅尔·布鲁克斯新片,大师级作品”的广告牌铺满了公司停车场,事实证明,这部投入200万美元的电影,最后票房有15倍之多。

《金牌制作人》写满了对制作人功利、贪婪的嘲讽,但你又没办法说它是部“自嘲”之作。因为创作它时,梅尔·布鲁克斯离好莱坞大佬还有一段很长的距离。其实他最终也没有成为“大佬”式的人物,那个时候的好莱坞比现在要清明一些,抽着雪茄的制片人房间里的红沙发并不像哈维·维恩斯坦一样明目张胆。

布鲁克斯虽然离过一次婚,但和他的第二任妻子安妮·班克罗夫特 (Anne Bancroft)在一起生活直到后者2005年去世。布鲁克斯自己的说法是,安妮是百分之一千的演员,也是百分之一千的妻子。他们结婚时,安妮已经凭借阿瑟·佩恩(Arthur Penn)的《海伦·凯勒》(The Miracle Worker)获得第35届奥斯卡最佳女主角,后来又因为《毕业生》中女主一角名噪一时。

所以上世纪80年代,已经是小老头儿的布鲁克斯已经被许多喜剧人奉为领路人,卓别林之后,没有人比他启发过更多年轻人进入喜剧领域。等到2001年,时隔30多年重新创作《金牌制作人》音乐剧时,他又成了更老的老头儿。但创作依然不止,就跟人们今天感慨伍迪·艾伦一年一部电影的创作力一样。《金牌制作人》的成功还促发了另两部改编他早期电影的音乐剧,他在喜剧方面的想象力粗暴而没有边界,人们最终为布鲁克斯折服,认为由于他的存在,坏品味都有了令人尊敬之处,以至于人们称呼他“为国放屁的人”(the farter of his country)。

《金牌制作人》拿到12项托尼奖后,布鲁克斯成为为数不多的EGOT——艾美奖、格莱梅、奥斯卡和托尼奖大满贯——名单上的一员,这个名单上目前的人数总共才12人。今年他92岁,成了传奇。