从“公共财产”到“公共财产法”

——以财税法学科研究定位为视角

吴凌畅

近些年来,财税法学界提出了公共财产法理论,为财税法学研究与财税制度完善提供了一种新的思维,具有理论及实践两方面的意义。就理论层面而言,当前财税法仍然处于经济法中的宏观调控法项下,但“宏观调控其实只是财税法的非常态的、次要的和附随的功能”[注]刘剑文:“财税法功能的定位及其当代变迁”,《中国法学》2015年第4期,第168页。,过于强调财税的调控职能偏离了财税法学科的应有内涵,而以“公共财产法”为基石无疑有助于建构财税法自身独立且全面的逻辑体系。从实践层面来看,公共财产法理论认为“政府与纳税人是共存于同一片时空之下的两类主体”[注]刘剑文:“财税法治的破局与立势——一种以关系平衡为核心的治国之路”,《清华法学》2013年第5期,第23页。,因此“财税法有必要更多地强调协商与合作,而不是政府与纳税人之间的对抗。将财税法定位为一种财产法或者公共财产法,而不是侵权法,有助于更好地实现这一目标”[注]刘剑文:“公共财产法视角下的财税法学新思维”,载刘剑文:《财税法论丛》(第13卷),法律出版社2013年版,第69页。。可以看到,将财税法的定位由“侵权法”向“财产法”乃至“公共财产法”的理论转向,有助于消解政府和纳税人之间紧张的对抗态势,从而营造出良性互动的财税文化,对法治国家、法治社会的建设至关重要。[注]参见前注〔1〕,第179页。

然而,我们也应该看到,当前财税法学科中的公共财产法理论也存在着两方面的局限。其一,当前建构公共财产法理论的诸多概念在不同的学科中均有使用且指代不同,存在着将概念仅因字面的相同而在理论上予以照搬的危险,为此须以区别为前提从而明确财税法语境中特定概念的特定范畴;其二,财税法当前的研究范式侧重于“对经济运行中财税关系的法律翻译”,然笔者以为,财税法并非对财税关系的“翻译”,而应是“重述”,且这种重述须以法理学中的相关理论为基础才能彰显财税法自身作为法学学科的学科属性。以法学理论为基础重述的公共财产法理论,不仅证成了当前意义中的目的正当性,更重要的是从理论层面说明了这种论证方式的手段正当性,从而更好地指导实践。

一、从公共产品到公共财产

公共财产法理论存在的前提是须有公共财产。为什么需要公共财产?当前一种惯常的思维进路认为,社会商品和服务存在着私人物品和公共物品之分,而其中的公共物品具有供给的连带性(非竞争性)与排除他人消费的不可能性(非排他性)两个显著特征。[注]参见〔英〕丹尼斯·C·缪勒:《公共选择理论》,韩旭、杨春学译,中国社会科学出版社2010年版,第13页。从公共物品提供的角度看,非竞争性使得公共物品新增一个消费者的边际成本为零,如果按照边际成本定价,私人部门就不能得到它所期望的最大利润;从公共物品消费的角度看,非排他性使得消费者在购买公共物品后不能排除他人使用(或即使可以排除也成本巨大),消费者指望他人购买从而构成“搭便车”现象。因此,公共物品的特性决定了竞争性的市场机制不适于提供公共物品,从而应由公共部门提供;[注]参见陈共:《财政学》(第八版),中国人民大学出版社2015年版,第38页。相应地,公共财产作为公共部门支付提供公共物品成本的对价而存在。

这种从“公共物品”推演至“公共财产”的论证过程,看似无懈可击,但其实在两大核心概念上都存在着需要完善的地方。

(一)关于“公共品”的解构

首先是“公共物品”的概念。公共物品,翻译自英文public goods一词,有时亦会翻译为公共产品(多在公共经济学中)。但详加分析我们会发现,非竞争性和非排他性所定义的这类非私人物品(以下简称公共品),在实际中却存在着是否需要公共部门提供的本质区别。这种差别,使得我们不能简单地一言以蔽之。因此,有经济学学者提出以“公共物品”来定义“无需政府部门或其他部门提供的公共品”,此者如阳光、空气等,是人们生来就享有的东西;以“公共产品”来定义“需要政府部门或其他部门提供的公共品”,此者即我们通常所理解的西方经济学中的public goods。对于公共物品来说,其核心问题是保护其不被破坏和被剥夺;而对于公共产品来说,问题的核心则是如何提供和提供多少。[注]参见余斌:《微观经济学批判》(修订版),东方出版社2014年版,第297页。这种关于公共品的类型化分析思路值得我们借鉴,但并不一定要全盘接受,具体分析会在下文详叙。

(二)不同学科中的“公共财产”

其次是“公共财产”的概念。这一概念在不同的学科中均有被使用到,但应注意甄别。如在财政学学者看来,公共财产可从两方面定义:“从财产所有权的角度来定义,公共财产是指那些属于公有制的财产,即是指国民财产中不属于个人所有的国民财产;从财产职能属性来定义,公共财产是指提供公共产品或服务的财产,它是提供私人产品或服务的财产的对称。”[注]丁学东:《公共财产管理》,中国财政经济出版社2000年版,第12页。在具体分类上,该学者将“公共财产管理”分为“经营性公共财产管理”、“行政及事业性公共财产管理”和“资源性公共财产管理”三大类。而在经济法学者看来,“公共财产是指由政府投资以提供公共产品、满足公共需求的财产”,在国有财产和公共财产的关系上其认为“如果对国有财产作狭义理解,则公共财产包括国有财产和地方财产;如果对国有财产作广义理解,则国有财产即公共财产”[注]李昌庚:《国有财产法原理研究——迈向法治的公共财产》,中国社会科学出版社2011年版,第57页。。而在国有财产分类立法问题上,其将“国有财产”分为“企业性国有财产”、“行政事业性国有财产”和“资源性国有财产”。

由上述两位学者对于概念肢解的具体分类标准我们可以发现,他们意欲用概念所涵摄的外延是完全相同的,而这一外延所涵盖的概念目前在官方文件中的表达乃是“国有资产”,[注]“关于国有资产监督管理体系,该委赞成将经营性国有资产纳入国有资产监督管理机构统一监管,对行政事业性和资源性国有资产分别立法并纳入国资监管法律体系。”见《全国人民代表大会财政经济委员会关于第十二届全国人民代表大会第三次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告》。只不过他们出于学术便利而分别使用了“公共财产”这一称谓。更进一步看,“国有资产”是否就是财税法语境下的“公共财产”?并不尽然。如前所述,国有资产包括了经营性国有资产、行政事业性国有资产和资源型国有资产三大块,但很明显财税法并不会关心和资源性国有资产有关的诸如“自然资源国有所有权”抑或“环境权”等相关问题。两个概念间的这种区别是我们应该看到的,以免造成混用。

那么,财税法语境下的“公共财产”究竟为何?这个问题其实在财税法学界内亦未达成共识。有一种观点认为“通过税收、非税收入等集合起来的这部分公共财产,才属于财税法语境下的‘公共财产’范畴”[注]刘剑文、侯卓:“现代财政制度的法学审思”,《政法论丛》2014年第4期,第17页。。然而,此种定义利用规制对象的属性来证成自身存在的合理性,难免陷入了循环论证的逻辑悖论。有财税法学者认为“公共财产是指公权机关等基于提高社会整体福利以及促进社会公平正义等公益目的而依法占有、使用的财产”[注]华国庆:“试论财税法的本质属性”,载刘剑文:《财税法论丛》(第16卷),法律出版社2015年版,第13页。。与之持基本相同观点的学者认为“公共财产是指由公权力主体实际享有、管理,以实现公共利益为目的之财产形态”[注]白晓峰:“财税法的本质属性:公共财产法还是宏观调控法”,载刘剑文:《财税法论丛》(第16卷),法律出版社2015年版,第30页。。这两种对公共财产的概念定义只关注到了公共财产存在的公益性,很容易如前言所述的不加分类的公共品一般,使得公共财产的概念过于宽泛而面临被解构的风险。另有学者专文论述“公共财产”的概念,其认为公共财产可有广义、中义、狭义三层含义:广义上的公共财产指国家或公共团体依照法律规定持有的公共财产,包括原始取得的、传承取得的及继受取得的公共财产;中义上的公共财产仅指上述继受取得的公共财产,即经由私人财产转化为国家或公共团体持有的公共财产;狭义上的公共财产指的是中义层面那些得以在具体社会生活体现的公共财产;而财税法语境下的公共财产主要指的是中义上的公共财产。[注]参见王桦宇:“厘清公共财产的概念——兼论公共财产权的内涵、外延与本质”,载刘剑文:《财税法论丛》(第16卷),法律出版社2015年版,第59~60页。此种观点将国有企业股份及资产(即定义中的“传承取得的公共财产”)排除在财税法语境下的“公共财产”之外,从而将国有企业排除出财税法的研究范畴,笔者认为较为不妥。2014年8月31日修改的新《预算法》已将原来的“一本预算”修改为包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的“四本预算”,因此对国有企业资本经营预算(尤其是对其利润分配的预算)也应属于财税法研究的重要领域。

(三)财税法语境下“公共财产”的再定义

可以看到,对财税法语境下“公共财产”概念的准确定义,关键在于厘清其和“国有资产”概念之间的纠葛。在国有资产中,资源型国有资产很明显不属于财税法的研究范畴,但经营性国有资产和行政事业性国有资产却在某些情况下应被纳入财税法(主要是预算法)的研究视野。在现有概念定义的基础上,参考财政预算的周期性特征,再借鉴前述经济学中关于公共品类型化分析的思路,笔者认为,公共品存在着“持续性存在”和“周期性生产”两种不同的存在形态。进一步,笔者将公共品中那些持续性地满足社会公共需要的公共服务称之为“公共物品”,将公共品中那些基于周期性的安排而满足社会公共需要的公共服务称之为“公共产品”。与此相对应,公共财产亦有广义与狭义之分。广义上的公共财产是指为了持续性满足社会公共需要而持续性存在的公共财产,其管理对象是处于某一特定时点的财富积累;而狭义的公共财产是指通过税收等方式获得从而作为周期性满足社会公共需要对价的公共财产,其管理对象是介于某一时间段的财政收支,这也正是我们所要定义的财税法语境下的公共财产。[注]参见张怡:“有关本书标题、内容和表达方式的看法”,载刘剑文:《强国之道——财税法治的破与立》,社会科学文献出版社2013年版,第301页。

本文拟对财税法语境下的“公共财产”进行再定义——公共财产指的是作为公共部门介于某一时间段周期性提供公共产品(此种公共产品是被笔者前文所定义的)成本的对价而存在的财产形态。笔者花了较大篇幅对新术语进行论证,乃是基于实用主义哲学创始人皮尔士所提出的“术语伦理学原则”——任何一个引入新观念的人都必须承担制订出一系列用以表述这种学说的术语的义务。[注]参见涂纪亮:《皮尔斯文选》,涂纪亮、周兆平译,社会科学文献出版社2006年版,第15页。同样基于实用主义哲学的立场,这一概念被作为工具有利于清晰界定财税法自身的研究领域,阐明公共财产与国有资产之间并非泾渭分明的逻辑关系,亦体现了当前财税法学作为“领域法学”的学科特征。例如,行政事业性国有资产目前的存量属于“国有资产”,而当期欲通过公共预算增加的增量则属于财税法语境下的公共财产;又例如,国有企业持续性存在的资产管理属于经济法下的国有资产法研究领域,但国有企业还有通过周期性生产为社会提供公共服务的职能,这一公共职能的实现亦可纳入财税法的研究体系。

二、从私人财产到公共财产

解决了财税法下公共财产存在的必要性,还须证成其来源。无疑,公共财产源于私人财产基于公共目的而对公权主体的让渡,但如将这种财产上的移转定性为“公主体对私主体的合法侵权”,则违背了“公共财产法”本身的旨趣。[注]如前文所述,“公共财产法理论”在实践中的意义,乃是在于消除财税法“侵权法”语境下政府和纳税人之间的紧张关系。因此有学者认为,“税收来源于纳税人创造的私人财产,财政资金的最终所有者是私人,只不过他们通过公共信托的形式把这个资金暂时让渡给政府来管理和使用”[注]施正文:“解读财税法的独特功能”,载刘剑文:《强国之道——财税法治的破与立》,社会科学文献出版社2013年版,第275页。,“政府与纳税人之间在税款上的法律关系是一种特殊的公共信托关系”[注]施正文:“我国建立纳税人诉讼的几个问题”,《中国法学》2006年第5期,第147页。相同的表述可见杨淑霞:《论我国纳税人诉讼的性质和内容》,《河北法学》2010年第11期,第170页。。信托作为一种创新的民商事制度登上历史舞台,但“随着信托制度自身的发展,信托中的相关理念不断深化,信托亦可作为一种思想参与到社会治理的过程中”[注]吴凌畅、叶菀馨:“信托法视野下我国反腐立法问题研究”,《金融发展研究》2015年第6期,第60页。。将国家和人民之间的关系抽象为一种信托关系,这种理论上的法律拟制能够对我们理解问题有所裨益。然而,“公共信托”的提法有待商榷,因其现已为环境法中一项重要的原则名称,二者容易发生概念适用上的混乱。

因此,首先我们需要对环境法中的“公共信托”原则进行认识,把握其特定的适用范围;其次,我们可将财税法中国家和人民之间的信托关系定义为“预算信托”,以示区别,并对其内涵和意义予以厘清;最后,仍然可以借鉴“公共信托”原则的成熟思考,对“预算信托”理论予以完善。

(一)环境法中的“公共信托”原则

公共信托原则是一个起源于罗马法的普通法思想,这一思想在英国逐渐发展成为一项原则,伴随着英国普通法传入美国,在美国联邦、州法院的持续努力和推动下,现已成为美国环境资源法的一项重要原则。

公共信托原则最早可以追溯到古罗马关于共用物和公有物的规定。古罗马人很早就认识到,许多自然资源如为私人所有则会产生严重的社会问题,因此该物的所有权属于国家。但国家只在作为受托人及管理者时存在权利,不可将之转化为私人所有。可见,这一思想的核心是公众对特定自然资源的自由利用,而不是保护或限制。随后,该思想为西欧封建社会所接受,并首先在英国发展起来。在英国普通法中,公共信托原则适用范围远较罗马法狭窄,是对处于国王信托之下的可航水域的捕鱼和商业利用的公众权利,公共信托原则的功能已由自然资源的自由利用转向商业利用。这种功能在美国继受英国法的早期得到继承,用以限制政府处置公共资源的行政权力,保护的是民众自由捕鱼、航行等商业利益。直到20世纪70年代,约瑟夫·L·萨克斯教授发表了《自然资源法中的公共信托原则:有效的司法干预》[注]Sax J,The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention,Michigan Law Review, 1970.一文,提出将古老的公共信托原则进行重新阐释,将之前对于商业利益的重视转移到环境利益上来,更多重视水质、野生生物保护、美学价值、娱乐使用等生态利用,并作为一种环境法律改革的手段,从而标志着新公共信托原则的建立。[注]参见邱秋:“公共信托原则的发展与绿色财政权理论的建构”,《法学评论》2009年第6期,第25~31页。

从上可以看到,环境法中的公共信托原则主要解决的是自然资源的社会利用问题,其内涵可以概括为“政府对一些特殊的财产应承担起受托人的义务,即依财产本身的性质最大限度地保障社会公众能实现对这些财产所应当享有的权益”[注]吴真:“试论公共信托原则”,《社会科学战线》2008年第7期,第185页。。环境资源本身的公共性质是公共信托原则产生的逻辑起点,这些特征决定了针对这些资源无法适用传统私法上的私人所有权制度,因而通过抽象的法律拟制,在人民和国家之间就如何管理、保护环境和自然资源确立一项信托契约。

具体来看,公共信托原则中的公共信托财产具备三个方面的内在属性:其一,公共信托财产不仅以满足公共使用为目的,而且必须使公众能够实现这一目的;其二,公共信托财产不能够被转让,即使存在一个相对公平的对价;其三,对公共信托财产的利用必须符合该信托财产本来的性质与属性。[注]See Blumm M,Public Property and the Democratization of Western Water Law: a Modern View of the Public Trust Doctrine,Issues in Legal Scholarship, 2009.这三种属性与财税法语境下的公共财产特征无法契合,主要原因乃是公共信托财产的公共性源于其本身内在的公共属性,而财税法中公共财产的公共性则是公共财产存在的目的,“存在原因的公共性”和“存在目标的公共性”是二者之间最大的区别。[注]这种区别还可在现有英美法司法实践中予以体现。1821年的Arnold v.Mundy案通常被英美法学者视为有关公共信托原则司法适用的奠基性案件。在该案中,法官柯克帕特里克(Kirkpatrick)提出了三种财产的划分,即私人财产(private property)、公共财产(public property)和为所有人共享的公同财产(common property)。柯克帕特里克在判决中指出,公同财产与公共财产不同,后者实际上是国王或政府所有,而前者则属于全体民众所共享,民众对其的享用属于一项自然权利,政府应该成为这种权利的守护者。所以,公共信托原则所限定的财产范围是该案中的common property,而财税法语境下的公共财产即是该案中的public property。See Arnold v.Mundy,6 N.J.L.1(N.J.1821)。

再者,自然资源在实践中会存在着该资源为私人所有或占有的情形,但依据公共信托原则,即使信托财产由于某种原因或通过某种方式为私人所有或占有,政府对该信托财产的信托义务仍不得免除。继而,在公共信托原则的视角下,环境法所调整的实为三类社会关系:国家与作为整体的社会公众的关系、国家与资源所有权人或使用权人的关系以及作为整体的社会公众与作为个体的资源所有权人或使用权人的关系。[注]参见吴真:“从公共信托原则透视环境法之调整对象”,《当代法学》2010年第3期,第134页。这种三方关系在财税法中亦不存在。

因此,将财税法中国家和人民之间归纳为公共信托关系,这种提法容易与环境法中的公共信托原则发生混淆;将环境法中公共信托原则的相关理论不加考证地直接适用于财税法的分析中,更是错误。当然,适当地借鉴当前环境法公共信托原则的一些思考,能够对财税法中国家和人民信托关系的完善有所裨益,后文详叙。

(二)财税法中的“预算信托”理论

财税法学界已有学者提出“预算信托”理论,可对财税法语境下公共财产的来源予以解释。在国家预算中,存在着“公共经济资源(财政资金)的来源者和决策者的分离”[注]朱大旗:“从国家预算的特质论我国《预算法》的修订目的和原则”,《中国法学》2005年第1期,第77页。,这种分离与信托关系中的“双重所有权”结构相类似。因此,可将现代预算制度视为“委托人(人民)基于对国家的信托而让渡部分私有财产集合成公共经济资源(信托财产),受托人(政府)基于信托协议(宪法、预算法以及预算案等)管理、经营使用以及分配这些公共经济资源,以实现受益人(人民)的信托利益”[注]朱大旗:“现代预算权体系中的人民主体地位”,《现代法学》2015年第3期,第14页。,国家预算实质上是一种法定的公益信托和自益信托相结合的混合信托。

在预算信托中,作为委托人的人民和作为受托人的国家之间为了公共利益而对特定财政资金进行管理的“委托”并不现实存在,该项委托只是我们为了保障人民在公共财政中的公共权利,并促使国家积极履行其公共义务而进行的一种法律上的“拟制”。“拟制是一种富有诗意的模拟性决断或决断性虚构,拟制的这一目的论属性,是社会秩序的内在要求。”[注]卢鹏:《拟制问题研究》,上海人民出版社2009年版,第1页。拟制虽然是一种虚构,但是一种理论上的善意虚构,虚构的目的不是为了欺骗,而是为了借助这种拟制以达成理论建构的目的。依笔者看来,“预算信托”理论借用了民法中信托关系的框架,对以下三个方面的证成有所帮助。

首先,利用信托中受托人对委托人的信义义务,证成了预算的公共性,即“预算应实现公共需要的最大化”。在信托法中,信义义务指的是18、19世纪由英国衡平法院若干案例衍生而来的受托人必须承担的义务,因其由判例归纳而来,所以并不如制定法上的义务那般明确,一般可分为注意义务与忠实义务两类。[注]参见刘迎霜:“论信托的本质——兼与‘信托异化论’商榷”,《法学评论》2011年第1期,第78页。但总体来看,信义义务是指“受托人要为了受益人的利益诚实而完全忠实地行为”[注]赵磊:“信托受托人的角色定位及其制度实现”,《中国法学》2013年第4期,第83页。。因此,对于委托人信托利益的判断,便成为关键。而在国家预算这种特殊形态的信托中,人民向国家交付部分私有财产以形成公共财产乃是出于满足公共产品生产的需要,因此“公共经济资源的来源者——纳税人的公共需要的实现即应是最大和最终的信托利益”[注]朱大旗:“科学发展与我国《预算法》修订应予特别关注的五大问题”,《政治与法律》2011年第9期,第4页。。在这个层面上,作为“公共财产法”的财税法才与财政学中的“公共财政”概念建立连接——虽然公共财政并非一个严谨论证的纯学术概念,更多的是改革实践催生的产物,但它归根结底是一种以满足社会公共需要(而非满足其他需要)为主旨的财政制度安排;与之相对应,公共财政建设是一场以公共化(而非以其他目标)为取向的财政制度变革。[注]参见高培勇:“公共财政:概念界说与演变脉络——兼论中国财政改革30年的基本轨迹”,《经济研究》2008年第12期,第8~12页。

其次,利用信托中受托人对委托人的披露义务,证成了预算的公开性,即“建立公开透明的预算制度”。按照信托法一般原理,受托人有把和信托事务相关的信息积极地向委托人或受益人披露的义务。[注]参见〔日〕能见善久:《现代信托法》,赵廉慧译,中国法制出版社2011年版,第127页。具体而言:在委托人—受托人关系中,因为双方存在着信息不对称,进而可能导致逆向选择,所以在某些特殊情形下,委托人有要求受托人披露信息的权利;在受托人—受益人关系中,双方存在着另种意义上的委托代理关系,由于信息不对称的问题在二者之间依然存在,所以关于信息披露的要求依然于此适用。[注]参见周勤:《信托的发端与展开:信托品格和委托人地位的法律规制》,知识产权出版社2013年版,第229~230页。而在预算信托中,信托的委托人和受益人均为人民,作为受托人的国家自有向人民披露信托财产(也即财政资金)使用情况的义务。如学者所言,“政府公共预算之应公开,其原初依据在于政府预算本质上是一种公共资金的受托决策”[注]前注〔32〕,第13页。,用信托中的披露义务证成预算的公开性,是一种很好的理论尝试。

最后,利用信托中的信托财产独立性,证成了官员财产公示的必要性及税法的明确性要求。狭义的信托财产独立性,仅包括“信托财产相对于受托人的固有财产而言具有独立性”;而广义的信托财产独立性则在此基础上又增加了“信托财产相对于委托人未设立信托的其他财产而言具有独立性”及“信托财产相对于受益人的财产而言具有独立性”两大内容。[注]参见张淳:“信托财产独立性的法理”,《社会科学》2011年第3期,第105页。就独立性的狭义层面而言,受托人应严格地区分自己的财产与信托财产,避免二者发生混同,以使得信托收益完整无损地纳入到信托财产中并最后为受益人所享有。这种要求,在预算信托中即表现为官员财产公示制度。因为预算信托中的受托主体——国家仅仅是一个抽象主体,在具体实践中履行受托职责的乃是政府官员,须将其财产与公共财产严格区分开来,防止其恶意将公共财产向其自身财产转化,从而损害作为委托人及受益人的人民的信托公共利益。在达成严格区分的过程中,官员财产公示及作为辅助的盲目信托(或称强制信托)都是很好的解决办法。而从信托财产独立性广义层面增加的两方面内容而言,人民作为委托人及受益人,作为信托财产的公共财产需要与人民未设立信托的财产之间相互独立,则需要在公共财产和私有财产之间确立一个明确的界限,这种明确性要求在如今的财税法学科体系中表述为税收要素明确原则/课税要素明确原则/征税要件明确原则等,笔者将其称为税法明确性原则。然而,当前关于税法明确性原则的研究依然停留在二十余载之前的水平,理论上的建构与洞见乏善可陈,尚有进一步研究的必要。[注]笔者在这方面有初步的思考。基于刑法理论中已有关于刑法明确性原则的研究及刑法和税法的同质性,尝试着从刑法相关理论中攫取参考文献,对税法明确性原则的价值意蕴、地位界定及主要内容进行了全面的建构。同时,由税收法定原则与实质课税原则的紧张关系出发,创造性地提出了“形式税收观”与“实质税收观”这两套对立的观念体系,以诚实信用原则为理由站定了自身立场,并对税收正义的目标进行了证成,由此重构了以税法明确性原则为中心的税法原则体系。静待拙作《形式税收观抑或实质税收观?——一个关于税法明确性原则的法理学分析框架》付梓。

(三)“预算信托”对“公共信托”的借鉴

笔者认为,为了避免和环境法现有的“公共信托”理论产生冲突,公共财产法中私人财产向公共财产转移的拟制过程,应使用当前财税法学界已有的“预算信托”概念。然而,虽然公共信托与预算信托之间存在着诸多的不同,但二者的本质均是通过抽象的法律拟制而在社会公众与国家抑或政府之间就如何管理资源(自然资源或者经济资源)所确立的一项信托契约,故关于公共信托原则现有的相关理论依然能够对财税法有所借鉴。

如前所述,公共信托是一种抽象的信托契约,而作为受益人的公众有权在政府不履行信托义务时,向法院提起诉讼以强制政府履行义务。[注]参见肖泽晟:“公共信托理论与公共财产权保护”,载中国法学会行政法学研究会:《财产权与行政法保护——中国法学会行政法学研究会2007年年会论文集》,武汉大学出版社2008年版,第762页。也即,“公共信托理论的实质是希望通过‘权利设定—权利主张—权利救济’的模式来达到对环境与自然资源实施保护之目的”[注]李冰强:“公共信托理论批判”,中国海洋大学2012年博士学位论文,第1页。。如何将这种“于信托关系中嵌入请求权以实现权利救济”的方式适用于财税法中的预算信托过程,是我们需要思考的问题。

其实已有学者意识到这个问题。“公共财产具备请求权的属性,……,国家以何回应个人就公共财产的请求权,此即公共财政中的支出问题。”[注]郭维真:“公共财政视角下的财产权体系——基于公共财产的请求权”,载刘剑文:《财税法论丛》(第16卷),法律出版社2015年版,第52~54页。如果不能有效地控制财政支出,使其尽可能地满足公共需要,那么在财政收入方面“严格的税收法定”也成为徒劳,财税法的公共财产法属性亦会因为支出的非公共性而大厦将倾。为此,应完善人大议事制度及监督约束机制,但合理的事后救济机制亦不可少。在政府机关侵犯公共财政利益后,相关主体是否可以向法院提起诉讼,财税法领域内的诉讼模式应如何构建,成为切实加强财产权保护的重要环节。

三、从公共财产到公共财产法

证成了公共财产存在的必要性及公共财产来源的合理性,还须实现从公共财产到公共财产法“这一惊险的理论跳跃”。笔者认为,可借用法理学家麦考密克的“法律制度理论”对这一过程进行论述。

麦考密克在其新著《制度法:一篇关于法学理论的文章》[注]Neil MacCormick, Institutions of Law: An Essay in Legal Theory, Oxford University Press, 2007.一书中,以日常生活常见的排队现象为例,对法律制度理论进行了详细的阐述。

对于排队,在大多数情况下,虽然没有明文规定,但我们还是知道“应当”如何排队,甚至知道如果不排队会遭受何种指责及在哪些情况下可以进行“合理加塞”(例如在医生需要赶往医院抢救病人时,我们会优先让他插队打车)。“在此规范下,在身体上不占优势的个体通过排队可以避免被剥夺获得有限的服务的机会,身体强壮的个体同样可以获得利益,至少他不必利用身体优势并付出额外的精力挤开竞争者就可以获得想要的资源。”[注]李锦辉:《规范与认同——制度法律理论研究》,山东人民出版社2011年版,第34页。这种状态对于各个需要排队的个体而言,都是一种兼具公平和效率的选择。因此,各个个体通过排队这种社会活动的协调,产生了意识中的排队规范。

但仅仅有这种意识中的规范是不够的,我们还需要相信别人会和我们有着同样的观念,这便是美国社会学家Lagerspetz所称的“共同信念”[注]See EerikLagerspetz,The Opposite Mirrors: An Essay on the Conventionalist Theory of Institutions, Kluwer Academic Publisher, 1995, 30~50.。很明显,这种共同信念与意识中的规范是不同的。意识中的规范针对的是人的行为,内容是关于应该怎样行为的指引;而共同信念针对的是别人的信念和态度,内容是期待他人像自己一样行动。当队伍中的每一个人都知道“应当怎么做”,而且也“相信”别人知道应该怎么做并进而依据这种“相信”而行动时,一种依赖于共同信念的规范性秩序(normative order)就形成了。[注]See Neil MacCormick, Institutions of Law: An Essay in Legal Theory, Oxford University Press, 2007, 16.

麦考密克进一步用排队的例子说明了正式规则的产生及制度化的过程。银行在为个人办理业务时普遍使用了叫号排队系统,该系统有着一套更为确定的规则,如按序叫号、过号失效等。与前述那种意识中模糊的排队规范不同,这些有着明确内容的叫号规则需要被明确地告知或公示,以便人们知晓。排队的人因为对于规则的知晓以及对于规则的共同信念(此二者并不相同)而形成制度性秩序(institutional order),由规范上升为规则的过程即被称为制度化。

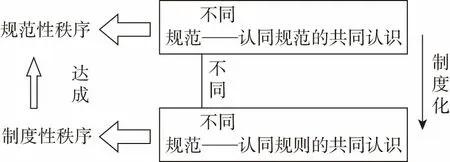

麦考密克将这种区分规范及规则的秩序形成结构称之为双层规范实践(two-tier normative practice)[注]同上,第23页。。这种双层规范实践的层次结构笔者尝试归纳如图1。

图1 麦考密克的双层规范实践层次结构

麦考密克尝试将双层规范实践结构应用于法律体系分析,并证明两个“共同信念”是法律体系得以成立的核心要素且制度化后的法律是作为一种制度事实而出现。他说道:“如果每一个人都承认在一个国家内应当依据一个特定的议会所立的法律行动,并且承认议会成员资格是通过特别的法律规范所规制的选举过程而获得的,这就意味着制度化的立法权力出现。如果每个人都承认行政权力可以以政府首脑名义执行或者由对议会负责的执行大臣们执行,并且他们影响到他人权利的权力必须依照法律的某些规定来进行,那么制度化的政府就出现了;如果每个人都承认对于议会立法的最终解释权的最终权威由一群有系统的法官执行,那么司法权力就被制度化了。”[注]同上,第50页。使得制度成为制度的正是人们的这种共同理念,一旦共同理念得不到维持,制度便会坍塌。

自休谟定律[注]休谟定律是指,用逻辑的方法去推断价值命题的时候,前提当中必然也包含着价值命题,不可能从纯粹的事实命题逻辑地推演到价值命题。出现之后,在法律视野内将研究仅局限于可以观察和确证的范围,将法律与道德分离,“驱逐出一切不属于实在法的东西就成为法律实证主义的一个基本信条”[注]前注〔43〕,第68页。。奥斯丁提出“立法科学”与“法学科学”的划分,[注]参见〔英〕奥斯丁:《法理学的范围》,刘星译,中国法制出版社2002年版,第8页。并强调“恶法亦法”,正是休谟定律在法学理论中的重述。而凯尔森更是将休谟的价值与事实之区分原则贯彻到底,不仅在确定法学研究范围而且在法律领域自身均应用休谟定律,提出了“纯粹法律理论”。然而,凯尔森将整个法律体系的规范性(应当性)基础,终结于“基础规范”这一超验逻辑的预设,[注]参见〔奥〕凯尔森:《纯粹法律理论》,张书友译,中国法制出版社2008年版,第84页。却未免不能自洽。麦考密克对于法律体系的双层规范实践分析,正是对凯尔森规范性问题的最好回答——法律体系的规范性来自于秩序参与者对于规则的共同信念。首先,这一共同信念是一个客观存在的、可以确证的事实,使得这一理论摆脱了休谟定律的困扰,继而牢牢地坚守住实证主义的立场;其次,将法律和制度的基础转移到社会共同体的认同态度上的方法,实际上为道德观念和价值观念进入法律提供了基础。[注]参见前注〔43〕,第29页。可以说,麦考密克基于法律体系的双层规范实践分析所提出的法律制度理论,“超脱法律实证主义和自然法论,通过与实践哲学的结合来发展法律实证主义,……在奉行中庸之道的同时并没有堕入折衷主义的平庸的泥潭”[注]季卫东:“‘应然’与‘实然’的制度性结合”,载〔英〕尼尔·麦考密克、〔奥〕奥塔·魏因贝格尔:《制度法论》,周叶谦译,中国政法大学出版社2004年版,前言第Ⅱ页。。

我们尝试着将双层规范实践结构嵌入到公共财产法的证成过程中去。依据“竞争性”与“排他性”这两个标准,我们将不同的物品划分为私人品、准公共品及纯公共品。对于准公共品及纯公共品,因为其内在特性无法由市场自由提供,政府须在供需协调中发挥一定作用。在这些公共品中,又有持续性存在着的公共物品与周期性生产着的公共产品之分。针对公共产品而言,我们意识到政府须持有一定数量的公共财产以支付其向公民提供公共产品的成本,每个个体为此须向政府给付一定金钱以形成这一公共财产,这一过程可用“预算信托”的概念加以拟制,以保证预算的公共性、公开性及独立性,这是我们在意识中形成的模糊的规范。但是,仅仅有这个规范还不够,我们还需要在长期的社会协调中确认其他人也知道这一规范并且也会向政府给付金钱以帮助形成公共财产,我们自身才会给付金钱,这便形成了早期的公共财产规范性秩序——公民向政府缴纳税收以形成公共财产、政府以公共财产为对价向公民提供公共产品。然而在实践中我们发现,这种模糊的规范认识常常导致政府在公共财产征集过程中对于征税权的肆意滥用,以英国《大宪章》为始,便要求这一模糊的规范以明确清晰的规则形式确定下来。基于同样的理由,我们亦需要确定其他人会按照这一确定的规则缴纳税款来形成公共财产,我们自身才会缴纳税款,此时,关于公共财产的制度性秩序方才出现。从模糊的公共财产规范到清晰的公共财产规则,是公共财产制度化的过程,一系列明确的用来规范公共财产的规则集合而成的财税法律体系被视为制度而存在,此即作为制度事实的“公共财产法”。

这一对于公共财产法的分析框架糅合了公共产品理论的经济基础(公民对公共产品形成了需要由政府提供的共识)以及税收法定原则的法治要求(公民对政府依据特定的税收法律收取税款达成共识)以论述公共财产法制度的核心要素,肯定了财税法律制度作为制度事实的存在,从而阐明了为何需要“公共财产法”以规制“公共财产”的理论必要。

四、余论

本文虽然看似在论证公共财产存在的必要性与来源的合理性,进而证成用公共财产法规制公共财产的正当性,但其实亦表达了笔者关于当前财税法学科研究的一些思考。

关于跨学科研究的要求,不仅是当前财税法的学科表达,[注]“财税法是一个新兴的‘领域法学’,是一门强调以问题为中心的综合性法学学科。”见刘剑文:“论国家治理的财税法基石”,《中国高校社会科学》2014年第3期,第153页。更是整个法学研究的大势所趋。[注]“法学学科的发展要求加强法学内部各学科的知识融合,加强法学学科与其他学科的知识融合,唯有如此,法学才能形成知识有机关联的学科体系,才能真正融入社会科学知识系统。”见王利明、常鹏翱:“从学科分立到知识融合——我国法学学科30年之回顾与展望”,《法学》2008年第12期,第58页。但是,在与其他部门法、其他学科融会贯通之际,财税法依然要站定自身的立场方能防止被“同化”的危险。这种站定来自于两个方面。一方面,在不同学科都在使用着同一个概念的时候,我们应该以仔细梳理为前提判定其于财税法语境下的特定范畴(例如“公共财产”这一概念);在其他学科已对某一概念有着较为清晰界定的情况下,我们应注意避免混用并用其他相近概念加以替代(如“公共信托”和“预算信托”)。另一方面,财税法所研究且欲规制的财税领域,是为财税法、经济学(主要是其中的财政学、税收学)及公共管理三门学科的共有之地,财税法欲彰显其自身作为法学学科的学科特色,必须要深入到法理学中寻找自身发展的理论资源,这也正是笔者尝试运用麦考密克的制度法律理论对公共财产法理论进行论证的目的所在。