朝鲜王朝时期的文人趣味与哥窑

郑银珍 撰

游秋玫 译

朝鲜王朝时期的文人趣味与哥窑

郑银珍 撰

游秋玫 译

郑银珍:大阪市立东洋陶瓷美术馆学艺员游秋玫:京都大学大学院人间环境学研究

科博物馆文化财学博士生

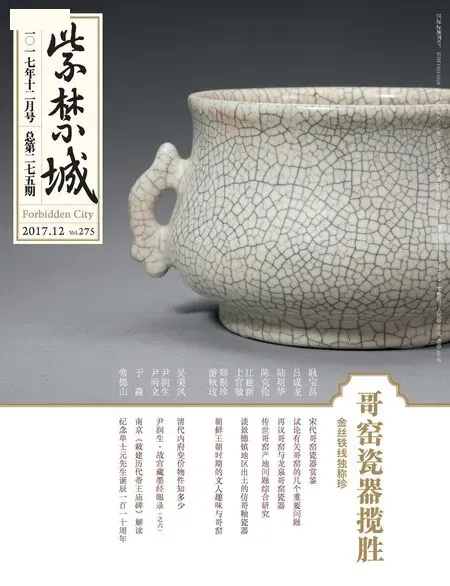

对朝鲜文人而言,哥窑瓷器上的开片极富特色,而与中国哥窑形象密切相关的「碎器」与「冰裂纹」则被视为最尖端的中国文化,并加以吸纳。从朝鲜宫廷中传世的「仿哥窑」作品,以及描写生活中使用哥窑花瓶、酒瓶和文房用具的诗文绘画来看,哥窑瓷器确确实实曾传入朝鲜,且备受珍视。

自古以来,朝鲜半岛中以陶瓷为首的各式器物及其制作技术均自中国传入。然而,文人们首次提及「端溪之砚」、「湖州之笔」这类包含产地的器物,则始于

朝鲜王朝(一三九二年~一九一〇年)前期的十五世纪左右。关于陶瓷器物产地的详细记载更是晚至十八世纪以后才出现,而当时正是受中国影响的文人趣味兴盛之时。朝鲜文人们最爱谈论的话题为砚的产地(包含朝鲜自制的砚台),谈论陶瓷器产地的记录则非常少,但在这少量的记载中,屡屡被提及的即为「哥窑」。

本文所探讨的是在朝鲜王朝时期的文人趣味中,哥窑曾以何种形式出现,

又以何种形式被认识与接受。此外,本文还将讨论朝鲜王朝文献中对「哥窑」的认识与理解— 基本不涉及哥窑的定义问题。

文人趣味的展开

据笔者管见,韩国文献中「哥窑」一词首次出现于许筠(一五六九年~一六一八年) 所著《闲情录》卷十七之「瓶花史」:「……其次官哥象定等窑,细媚

属于文人趣味历史中划时代的重要巨作。十八世纪后半开始,「哥窑」一词又数次出现于文献之中,而此时,正是文房清玩之趣味在朝鲜大为流行的时期。换言之,在文人趣味兴盛之时,浮现人们脑海中的即是「哥窑」。

在此,先简单地梳理一下韩国文人趣味的历史。(以下据郑银珍《朝鮮時代の文人趣味と水滴》,《企画展 朝鮮時代の水滴— 文人の世界に遊ぶ》,大阪市立东洋陶磁美术馆,二〇一六年)滋润,皆花神之精舍也。」《闲情录》是朝鲜人首次从近百种中国书籍中选萃粹并集结了关于书画古董的各种资讯,「书画骨董」一词首度出现于高丽末期的儒学者李齐贤(一二八七年~一三六七年)所著《栎翁稗说》一书,可知在此之前,文人们已着手搜集书画及各式器物。朝鲜王朝时,以成伣(学者,一四三九年~一五〇四年)为首的文人们开始在清雅的书斋中鉴赏绘画与文房用具。另外,在绘画方面,金安老(文臣,一四八一年~一五三七年)亦于《希乐堂文稿》中首次主张鉴赏能力的重要性。自太宗至明宗时期(一五三四年~一五六七年),在一部分高官与富豪的主导下,对古器物的喜好以及赏玩文房清玩、享受风雅意趣(闲寂趣向)等风潮逐渐在士大夫间流行。

然而,朝鲜王朝时期,儒教仍具有极强的影响力,对器物的拘泥与执着会成为被非议的对象。十六世纪的学者兼文臣李珥(一五三六年~一五八四年),甚至是十八世纪的尹行俨(文臣,一七二八年~一七九九年)等,都以「玩物丧志」强烈地批判这样的鉴赏趣味。但即使存在这样的主张,十七世纪以后,还是出现了为数不少的收藏家与鉴赏家,代表性人物有李秉渊(诗人,一六七一年~一七五一年)、李夏坤(画家,一六七七年~一七二四年)等。又李惟秀(文臣,一七二一年~一七七一年)在自己的庭园「东园」中享受与友人一同赏鉴古器物之乐趣,而这正犹如成熟于中国明末时期的文人趣味。朝鲜王朝后期,这样的文人趣味活动进一步扩展至中间阶级以及地方。而促成其发展的背景,除了政治与社会安定的因素之外,还与经济与都市商业的发展有关。

朝鲜王朝时期的哥窑瓷器

各色器物与中国诸窑

相对于古时「砚」、「笔」等单纯的称呼,探究朝鲜王朝的文人们具体喜欢什么样的器物时,最终都会谈到特定的产地与制品。早期的例子有高丽末期李达衷(文人,一三〇九年~一三八五年)的「端溪之紫」(《东文选》卷三「础赋」)、及日本「天佑上人」赠与朝鲜初期的李崇

仁(学者,一三四七年~一三九二年)的「赤城紫石砚」。{《陶隐集》。史料主要收集自具滋武编著《韓国文诸友诗文谱》(上·中·下),

保景文化社,一九九四年} 十五世纪后半至十七世纪之间,端溪及日本的「紫石砚」(朴祥《讷斋集》)、「赤石砚」(李明汉《白洲集》)仍反复出现于文献中,除此之外,还可见到「湖州兔毫,徽州烟墨」。(李安讷《东岳集》)除了这些外国产品,也开始提及「宣川紫石砚」(《讷斋集》)与「安东紫砚」(宋演《颐庵遗稿》)等朝鲜产品。十七世纪末至十八世纪,关于文房用具相关的信息与内容,一下变得多样且详尽。最早受到瞩目的便是朝鲜王朝时期实学派的代表学者李瀷(一六八二年~一七六三年),他曾细致地比较以越窑「秘色瓷器」为首的墨、纸、砚等各项器物,并加以品评。(《星湖先生僿说》「万物门」)其后,著名的文人画家姜世晃(文臣,一七一三年~一七九一年)也同样地比较了出自朝鲜、日本及中国等不同产地的砚、笔、纸等,并品评高下。(《豹庵遗稿》)

然不知何故,与上述之文房用具相较,关于陶瓷器之种类与产地的资料却几乎不见载于任何文献— 此亦为朝鲜王朝时期陶瓷器物相关记载的特征之一。尤其需要注意的是,即使文献中出现与陶瓷器相关的记录,也有可能只是原搬照抄中国的文献。李瀷在关于越州窑「秘色瓷器」的记录中,明白说明了该记事亦见于徐慥《漫笑录》一书,同时也补充说明其传入朝鲜之事,可知此记载并非原样抄录中国的文献。相对于此,许筠于《闲情录》中所写「其次官哥象定等窑,细媚滋润,皆花神之精舍也」一段文字,则全然录自明代袁弘道《瓶史》一书的相关记述。与李瀷不同的是,许筠自身是否真的对「官、哥、象、定」各窑的制品有正确的认识与理解,实无法确知。

曾作为燕行使出访北京的成海应(学者、文臣,一七六〇年~一八三九年)在其所著《燕中杂录》中曾提到「乾隆内府,有汝窑盘」、「盖宋之龙泉窑也」。(成海应《研经斋全集外集》卷六六「杂缀类·燕中杂录·器玩」)另外,申纬(文人、画家,一七六九年~一八四五年)也曾留下「汝窑之玉情」、「烧瓷到柴窑」之诗句。(申纬《警修堂全藁》册七「碧芦坊藁三·庚辰四月·至六月·斋中咏物」)以上乃是除去照抄中国文献的相关记录后可举出的朝鲜王朝时期有关陶瓷器物记录的例子。另外,亦曾作为燕行使出访北京的洪敬谟(文臣、学者,一七七四年~一八五一年)曾描绘其书斋桌上古器物并陈罗列的样子:「宣窑卧牛水注一、哥窑三山笔格一、官哥画龙水中丞一、定窑糊斗一、绿瓷花樽一、哥窑定瓶一,花时插花盈樽,以集香气。」(洪敬谟《冠岩全书》册十五「记·耳溪岩栖记」)此段文字部分模仿自高濂《遵生八笺》卷七之「高子书斋说」内容。虽然很难相信此处所见之宣窑、哥窑、定窑及绿瓷等器物全为作者所有,但从书写的方式研判,作者似乎真的实际使用过这些器物。

以上这些器物应为朝鲜王朝时期文人实际见过的中国陶瓷器,而这些记载乃是十八世纪后期至十九世纪间相当于朝鲜王朝后期的文献记录。

朝鲜文献中的哥窑

朝鲜王朝时期的文献中经常提及哥窑。然而,哥窑究竟是带有何种特征的陶瓷器,对此朝鲜文人应该是通过中国文献来进行理解的。所以,让我们首先从原样抄写自中国文献的有关哥窑论述的例子看起。

曾作为燕行使出访北京的朴趾源(文臣,一七三七年~一八〇五年),根据明代高濂《遵生八笺》「论官哥窑器」写下「官窑法式品格,大约与哥窑相同,色取粉青,或卵白汁水,莹厚如凝脂,为上品。其次淡白油灰色,慎勿取之。纹取冰裂鳝血为上,细碎纹,纹之下品」。(朴趾源《燕岩集》卷十一「热河日记·盛京杂识」。其中「卵白汁水、莹厚如凝脂」出自《遵生八笺》对汝窑的评语)此段文字虽与官窑直接相关,但所举之特色也可理解为是与「哥窑」共通之特征。换言之,哥窑瓷器被视为与官窑瓷器相类。又朝鲜末期的实学者李圭景(一七八八年~一八五六年)曾据清代方以智《物理小识》卷八写出「哥窑铁足」,又根据明代顾起元《说略》卷二十三之内容,写下「宋时处州章生兄弟者,皆作窑。兄所作者视弟色稍白,而断纹多,号白圾碎,故曰哥窑」。(李圭景《五洲衍文长笺散稿》「人事篇/器用类·陶瓷器·华东陶窑弁证说」)由此可知,当时朝鲜文人对哥窑瓷器的认识除与官窑瓷器相似外,还包括圈足为带黑褐色之「铁足」、器面分布着最具特色的「冰裂」或「断纹」等所谓开片,开片属「细碎纹」者(开片过于细密)品级较低等特色。

其次,则是不引用中国文献,属于朝鲜文人本身对「哥窑」的论述,其中包括谈论哥窑的特征— 开片,以及谈论哥窑本身的记录。关于前者,曾作为燕行使出使中国的洪大容(实学者,一七三一年~一七八三年)于造访夷齐庙之际,留下「桌上置香炉香盒花瓶一双,皆美石龟文。如哥窑奇纹也」一段文字。(洪大容《湛轩书外集》卷九「燕记·夷齐庙」)此外,同样身为燕行使,出访热河城的朴趾源在谈及其城墙的堆砌方式时,曾如此形容:「杂石冰纹皲筑,所谓哥窑纹,人家墙垣,尽为此法。」(朴趾源《燕岩集》卷十二「热河日记·漠北行程录」)朝鲜王朝后期的学者,同样也出任过燕行使的李德懋(一七四一年~一七九三年)在其诗中写道:「墙纹细肖哥窑坼。」(李德懋《青庄馆全书》卷九「雅亭遗稿·诗·红蜻蜓戏影」)除此诗句外,李德懋尚有一文谈及哥窑花瓶。又李圭景曾谈及朝鲜亦烧造青瓦一事时如此说道:「翠色如染可爱,或细坼作哥窑纹。」(李圭景《五洲衍文长笺散稿》「人事篇·宫室类·甓瓦·华东瓦类弁证说」)

朝鲜王朝末期,李裕元(文臣,一八一四年~一八八八年)在文人申纬的养研山房中,见到其「墨缸」后说:「哥窑之文奇异。」(李裕元《林下笔记》卷二十九「春明逸史·瓷器」)

另有一部分文献,则推测是一些朝鲜文人曾实际使用而提及哥窑瓷器的言论,如先前提到的李德懋,在其诗中写道:「秋亭晼晩消清夜,秖记哥窑酒减痕。」(李德懋《青庄馆全书》卷九「雅亭遗稿·诗·观斋秋雨」)再有朝鲜王朝后期的文臣徐滢修(一七四九年~一八二四年),留下诗句「哥窑垆取沈香爇,风字研开古墨磨」(徐滢修《明皐全集》卷二「诗·冬夜即事」)以上句中所述皆与哥窑酒器相关。

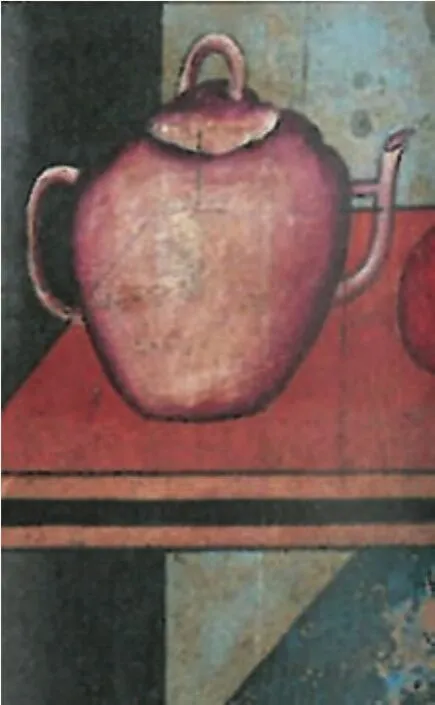

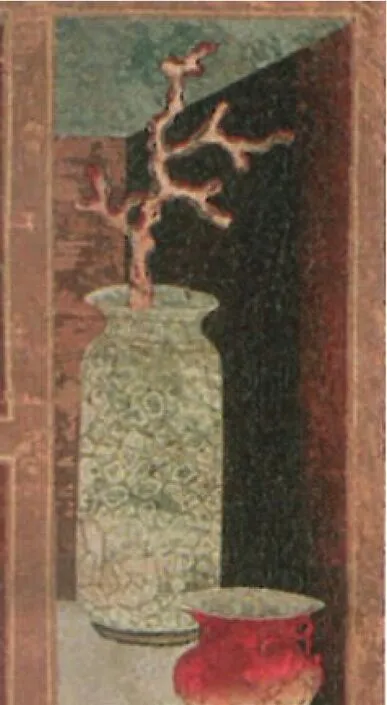

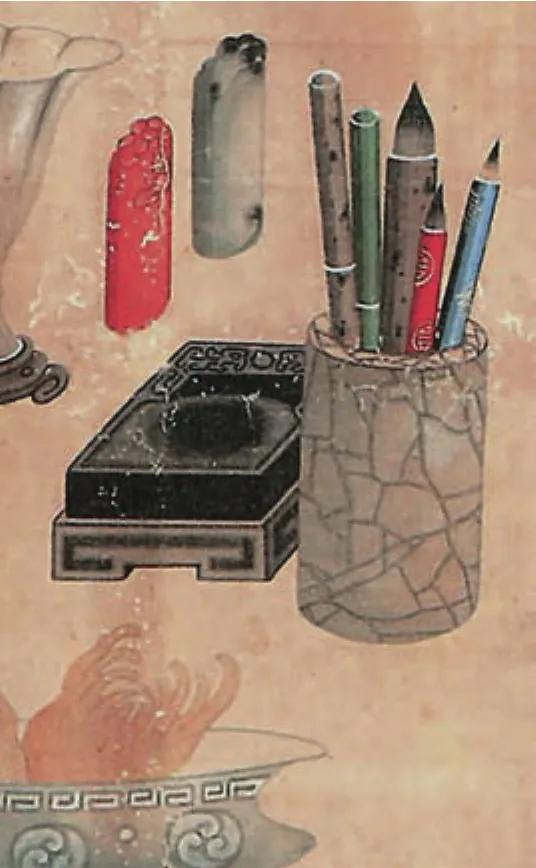

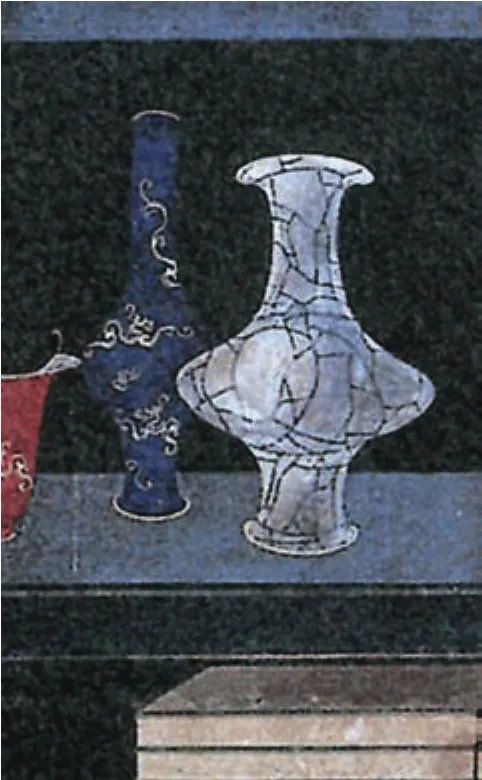

此外,更有一类绘画史料描绘有朝鲜文人鉴赏、使用哥窑瓷器的场景。刘淑(一八二七年~一八七三年)所绘《修稧图》卷中央的大书桌上陈列着书籍、笔筒、香炉、香道用具、砚、纸、墨、墨床等文房用具,在这些文房用具的中央,放置了一件应该是哥窑的墨壶。此画描绘的是一八三五年的一次文人雅集,画家本人亦参与其中。画中所绘哥窑墨壶,釉色白浊泛青,开片繁多。前文提及李裕元所见的「墨缸」或者也是这样的形式。画家金弘道(一七四五年~一八〇六年以后)所绘《布衣风流图》中除有书籍、砚、香炉外,在插着珊瑚、灵芝的瓶子旁边还可见到一件应该是哥窑的瓶子。此瓶釉色白浊中略带青味,为数众多的开片乃其标志,展现时人所识之哥窑瓷器特征。由此可知,哥窑瓷器在当时是为文人趣味的必备品项而备受青睐。

十八世纪 金弘道 布衣风流图私人收藏图片转引自《美術の中の都市 都市の中の美術》,韩国国立中央博物馆,二〇一六年,图四五

简单来说,关于朝鲜文人曾记录过的中国诸窑,笔者在现阶段所能确认的有汝窑、龙泉窑、柴窑、哥窑、宣德窑、官窑和定窑等,在这些数量稀少的记载中,出现频率最高的即是哥窑。而特别是在先前介绍过的「墙纹细肖哥窑坼」和「细坼作哥窑纹」等文句中,清楚地描述了器物表面细密的裂痕(坼)。朝鲜文人所认识之哥窑,最重要的特征就是开片,开片也因此成为哥窑瓷器鉴赏的重点。此外,从「哥窑酒」、「哥窑垆」的词句来看,可知当时也实际使用哥窑或是带有冰裂纹的类哥窑器物。

朝鲜王朝时期遗迹中出土的中国陶瓷主要为景德镇的青花瓷器。其他出土物尚包括:龙泉窑系的青瓷;与朝鲜王朝初期王室相关的桧岩寺址所出土的施挂绿釉与褐釉的明代瓷器台座;弥勒寺址出土施黄釉、红釉与绿釉等单色釉的清代皿、碗等;和柔翁主墓中出土的黄彩蔷薇纹瓶。

明 色彩瓷器台座杨州市桧岩寺址出土京畿道博物馆藏图片转引自《我が文化の中の中国陶磁器》,国立大邱博物馆,二〇〇四年,图一五五

清 色釉瓷器残片益山市弥勒寺出土韩国国立全州博物馆藏图片转引自《我が文化の中の中国陶磁器》,国立大邱博物馆,二〇〇四年,图一五六

现存朝鲜王朝末期宫廷的传世品以青花为主,此外尚有红釉水注,粉彩、五彩、红彩等各式皿、盘、墩、花瓶等。相比青花,单色釉与粉彩瓷器的数量虽少,但在《册架图》(详后述)中可以见到这类色彩丰富的彩瓷,可知这类瓷器当时也由中国被带入朝鲜宫中。

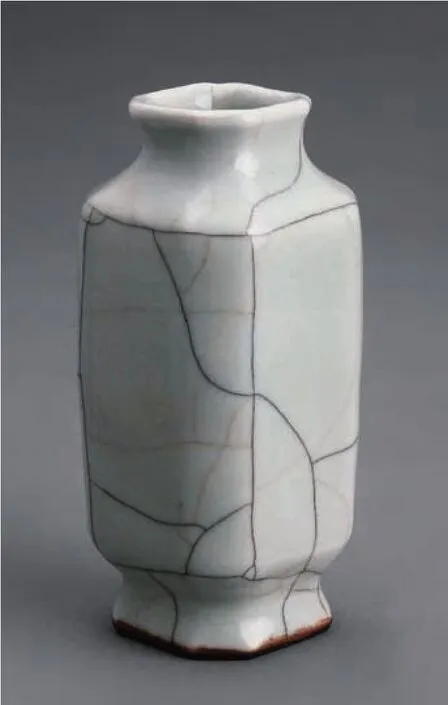

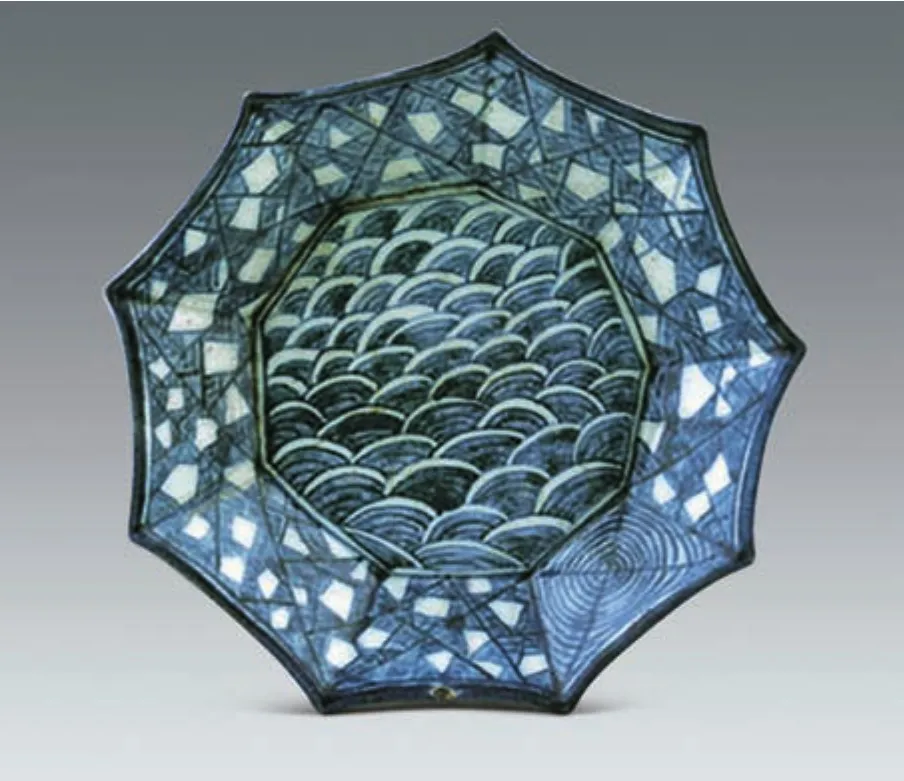

相对于此,现阶段肖似哥窑的破片却仍未有出土之例。(虽然东大门运动场遗迹中曾出土仿哥窑杯,但伴出的还有许多日本制作的近代陶瓷器,发掘报告作者因此将这件仿哥窑杯定为专为在日之日本人所做之作品。因与本稿意旨不同,所以排除不论。详见《サッカー場敷地日帝強占期廃棄層出土陶磁器》,《東大門運動場遺跡Ⅱ—遺物図版篇—》,二〇一一年,第一二八页,图版一〇九六)然韩国国立古宫博物馆收藏有哥窑风格的笔筒与花瓶,是为贵重的传世作品。笔筒为细瘦的圆筒形式,釉色白浊,微微泛红,「仿哥釉」之釉层厚重,器面满布开片,口沿部分可见如官窑一般深色的胎土,形成所谓「紫口」,圈足接地处露胎。圈足内,于满涂含铁颜料的方框内刻写「成化年制」铭款。花瓶为瓶身细长的方瓶,器口与器足作方形样式,从口沿至高台处削去四边棱角,全器呈八面造型。厚施色调泛青、带白浊气味的淡青色「仿哥釉」,圈足自接地处削去了约五毫米的釉层,露出深褐色的胎土,形成如官窑一般黑褐呈色的「铁足」。笔筒与花瓶的特征在其器口与足部皆呈现如官窑瓷器般的「紫口」、「铁足」,器面亦满布所谓「金丝铁线」之大大小小的开片,表明其是有意为之、特意强调「开片」的「仿哥窑」之作。特别是花瓶的器型,与辽宁省博物馆所藏道光年制的仿哥窑瓶相类。这些作品为道光年间的景德镇制品(承蒙耿宝昌先生提点),并约于此时传入朝鲜半岛。

清 仿哥釉八方瓶 辽宁省博物馆藏 笔者 摄

清 仿哥釉瓶 高一三·八厘米 韩国国立古宫博物馆藏

清 仿哥釉笔筒 高一一厘米 韩国国立古宫博物馆藏

册巨里中的哥窑器

除上述文献资料、文人画、出土材料与传世品以外,尚有一类名为「册巨里」的重要史料,能为我们带来朝鲜王朝时期与中国陶瓷鉴赏相关的信息。

所谓册巨里,是以书籍为主题,同时描绘陶瓷器、青铜器、文房用具和花瓶等之绘画。其中,在隔板交错的博古架上配置之器物的一类,特称为「册架图」,所绘器物为文房清玩的象征。在描绘的陶瓷器中,特别引人注目的便是带有大量开片的「开片瓷器」。册巨里应用自清朝传入的西洋绘画之透视法与明暗法,风格华丽。清代流行「多宝格」

和「多宝阁」,而册巨里与它们之间应有密切关系。根据记载,册巨里的绘制始于十八世纪后期的正祖(一七七六年~一八〇〇年在位)年间,但在现存的册巨里作品中,除有几件作于十八世纪后期外,其余皆作于十九世纪。

十九世纪 册架图(局部)私人收藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图三一

十八世纪后期 册架图(局部)三星美术馆Leeum 藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图二五

十八世纪后期~十九世纪前期 册架图(局部)私人收藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图二六

一八六四年以前 李享禄 册巨里(局部)韩国国立民俗博物馆藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图三五

方炳善曾对册架图中所描绘之中国陶瓷作过相关研究,其文中专门讨论宫廷画家李享禄(一八〇八年~一八八三年以后)所绘之《册架文房图》八曲屏,作者假定画中所绘之中国陶瓷为实际传入朝鲜王朝宫中之物,并分析其种类与器型,以厘清十九世纪存在朝鲜王室中的中国陶瓷实态。作为其结论,他认为:当中大半为宋代官窑与哥窑青瓷的仿制品,以及流行于乾隆皇帝以后的粉彩瓷器,此外也有蓝釉与白釉等单色釉瓷;器种上则包括文房用具、壶、梅瓶、花瓶、碗盖、杯、盘,以及模仿青铜器的觚式瓶与香炉等。这些出现于册架图中的中国陶瓷,反映的是英祖、正祖之后的朝鲜上流社会对清朝陶瓷的喜好与古董趣味,推测李享禄此画是在实际见过朝鲜王室收藏的中国陶瓷后,又部分参考了中国的多宝格图所绘。(方炳善《李享禄の冊架文房図八曲屏にあらわれた中国陶磁》,《講座美術史》二十八号,二〇〇七年六月,第二二八、二三四页)

如前述,朝鲜以哥窑瓷器为首的关于中国陶瓷的记载集中出现于十八世纪

十九世纪 李享禄 册架图(局部)三星美术馆Leeum 藏图片转引自《朝鲜末期绘画展》,三星美术馆Leeum ,二〇〇六年,图二五

一八六四年以前 李享禄 册巨里(局部)韩国国立民俗博物馆藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图三五

十九世纪~二十世纪初 文房图(屏风局部)韩国国立古宫博物馆藏图片转引自《宫中书画》,国立古宫博物馆,二〇一二年,图九八

十八世纪后期 张汉宗 册架图(局部)京畿道博物馆藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图二七

一九一七年 器皿折枝图(二幅屏局部)韩国国立古宫博物馆藏图片转引自《宮中书画》,国立古宫博物馆,二〇一二年,图一六一

一九一七年 器皿折枝图(二幅屏局部)韩国国立古宫博物馆藏图片转引自《宮中书画》,国立古宫博物馆,二〇一二年,图一六一

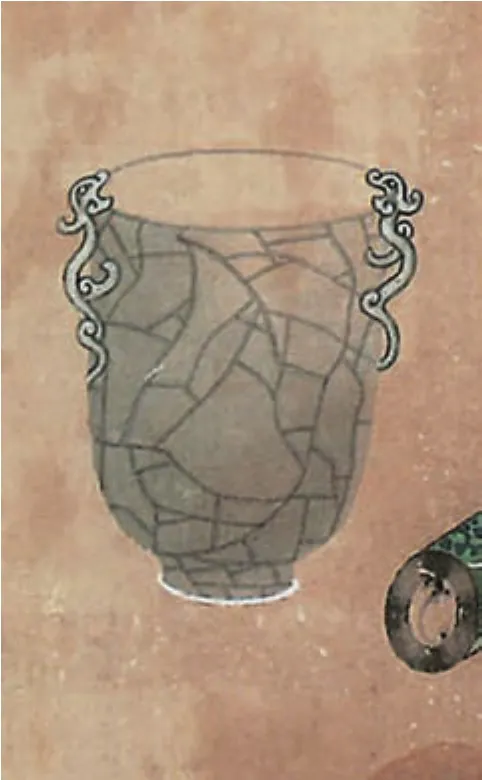

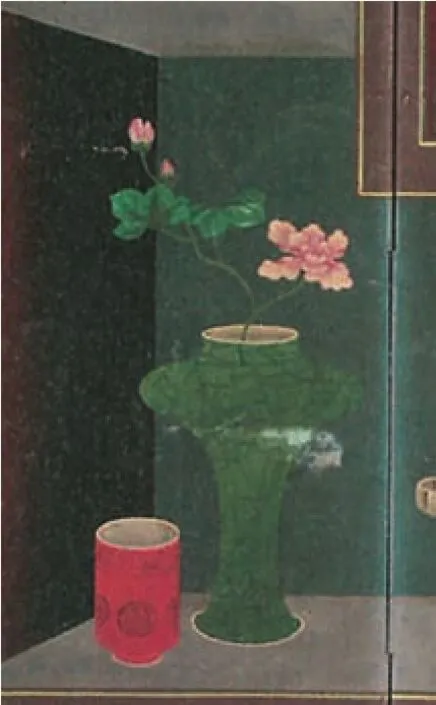

后期至十九世纪,而朝鲜王室的传世品也是此时期作品。而这正与册巨里及册架图的绘制时期一致。如朝鲜宫廷传世的红釉水注,把手与流口虽已部分损坏,但与册架图里所描绘的椭圆型水注有着同样颜色的壶盖,把手部分亦相类。若说此册架图的画者是在实际见过如红釉水注般的器物后绘出此图也并非全然无稽。关于哥窑瓷器,前述洪敬谟提及的「哥窑三山笔格」说不定正如册架图中所绘施挂白浊釉的山型笔架一样(中插一小匙,应兼有墨壶功能),器面满布被形容为「铁线」的大量开片,形成哥窑风格。此笔架很有可能在实际传入朝鲜后为洪敬谟所有,并被画入册架图中。此外,前文提到的韩国国立古宫博物馆收藏的笔筒、花瓶也分别可在册架图中找到样式雷同的器物。

十九世纪 册架图(局部)韩国国立中央博物馆藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图二八

十八世纪后期 张汉宗 册架图(局部)京畿道博物馆藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图二七

一八六四年以前 李享禄 册巨里(局部)韩国国立民俗博物馆藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图三五图中哥窑器可能为笔筒

十九世纪 册架图(局部) 三星美术馆Leeum藏图片转引自《朝鮮末期絵画展》,三星美术馆Leeum ,二〇〇六年,图二五图中哥窑器可能为花瓶

十九世纪 册架图(局部)私人收藏图片转引自《美术の中の都市·都市の中の美术》,国立中央博物馆,二〇一六年,图三〇

十九世纪 册架图(局部)私人收藏图片转引自《美术の中の都市·都市の中の美术》,国立中央博物馆,二〇一六年,图一一四

十九世纪 册架图(局部)韩国国立中央博物馆藏图片转引自《朝鮮宮中画·民画傑作:文字図·冊巨里》,艺术殿堂书艺博物馆,二〇一六年,图二八

然而,因册巨里与册架图所描绘的其他中国陶瓷属于清代瓷器,因此可以判断这里所描绘的哥窑并非「本来的哥窑」,而是哥窑的仿制品。在清代瓷器传入朝鲜之事上,燕行使扮演了重要的角色。所谓的朝鲜燕行使始于一六三七年,在其记行录中,自十八世纪前期起始见关于北京琉璃厂的骨董书画与古玩器物的记述,于整个正祖与纯祖年间(十八世纪后期~十九世纪前期),此类记录大大增加。(洪善杓《古美術趣味の誕生》,收入国史编纂委员编《絵画に探る士大夫の生活と風流》,斗山东亚,二〇〇七年,第三四七页)例如,曾加入燕行使前后约二十几回的赵明渭,将北京当作自己的家一般,一七九〇年位于干鱼胡同的朝鲜馆遭逢大火,他所购入的物品付之一炬,价值相当于三千两的「稀奇古玩书册」亦遭焚毁。这些物品悉数购于「隆福寺及琉璃厂」。(朴趾源《燕岩集》卷十三「热河日记·还燕道中录」)隆福寺为北京代表性寺院之一,每逢庙会活动,便可购得各式各样的古董。琉璃厂不消多言,是为北京最大的古董街。被携入朝鲜的「哥窑」想来也应是燕行使及其随行人员于这些地点所购入的吧。

册巨里与册架图中的哥窑形貌

那么,册巨里与册架图中描绘的哥窑形貌又是如何?

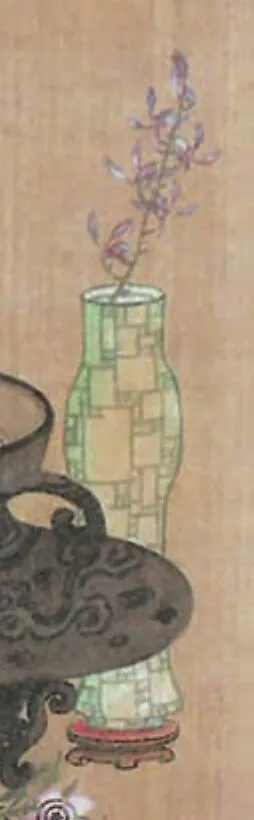

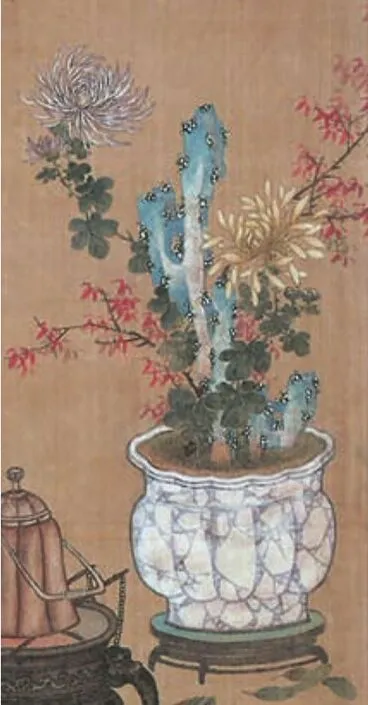

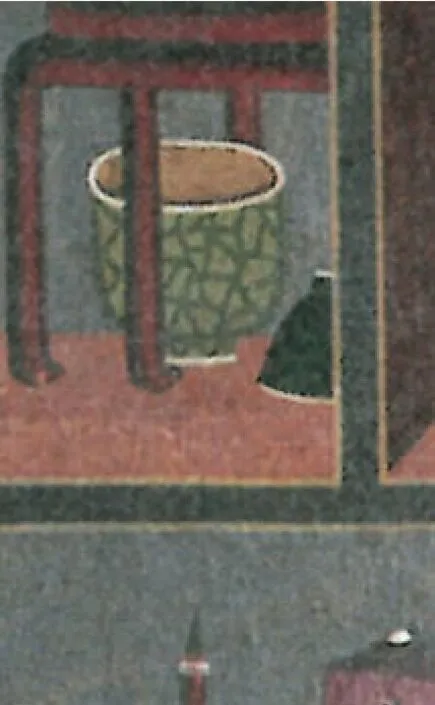

首先,这些哥窑皆是施挂乳浊失透釉色之青瓷,器面仔细地描绘了大大小小的细密开片,尽显其特征。在器种上,则有花瓶、笔筒、香筯建、水盂和杯子等。

花瓶可大致分为瓶与壶两种,瓶可以进一步区分为长颈型、双耳型和梅瓶型,不论哪一类型,皆以器型修长者居多。花瓶中插梅、芍药、牡丹、石榴、踯躅(杜鹃)、兰、菊和桔梗等各种花朵,木本类较草本类为多,其中又多见梅花与芍药。

笔筒经常与砚、墨并列,其中插着各式毛笔。基本呈圆筒状,也有一些于器身上附加装饰,器底或平坦或附圈足。

香筯建为焚香时用以插立香道用具之器,旁边经常描绘青铜器和绿釉三足香炉,三者形成组合。器内则经常插着火箸与香匙。

带有盖子的碗,从其大小判断,可能是饮用煎茶时所用之茶碗。

还有一些单就画面无法辨别其用途的器物。然若参考上述图版,判断这些器物可能主要作为笔筒以及花瓶之用。换言之可以推测,在朝鲜,哥窑或是仿哥窑器物的主要用途为花瓶,其次则是笔筒。另外,以杯子等作为器盖之瓶,或是瓶身侧边配置小碗的器物,则可能作为酒器之用。

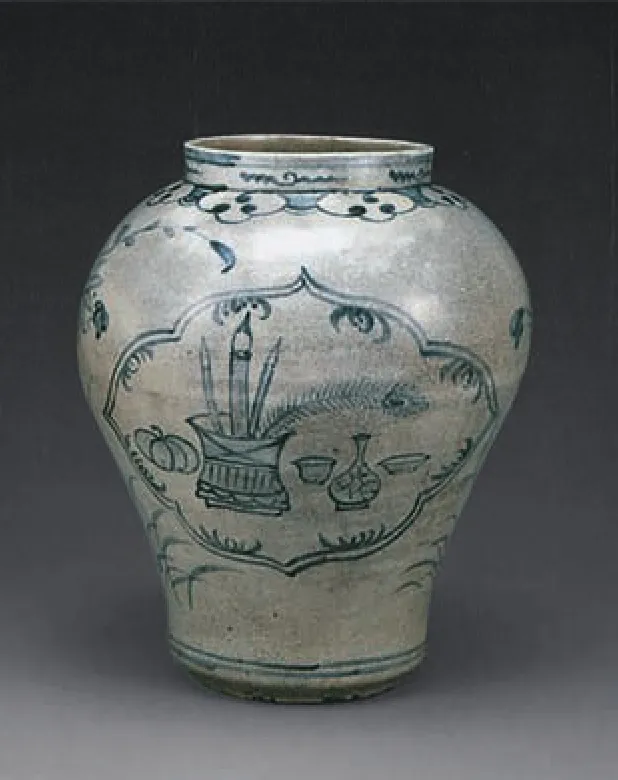

十九世纪 青花花蝶器皿纹壶梨花女子大学校博物馆藏图片转引自《朝鲜白磁》,梨花女子大学校博物馆,二〇一五年,图八七

如上所述,朝鲜王朝后期的文人将带开片的陶瓷器作为重要的鉴赏对象,然而朝鲜却未如中国和日本一样制作强调开片的陶瓷器。取而代之的是,这些仿哥窑瓷器的图像— 诚如谢明良所指出的,成为了朝鲜古陶瓷的象征记号(谢明良《明代晩期の宋代官窯青磁鑑賞と「碎器」の流行》,《美術研究》第三八九号,二〇〇六

十九世纪 青花宝相花纹盘东京国立博物馆藏图片转引自《日本東京国立博物館所蔵·小倉コレクション·韓国文化財》,国立文化财研究所,二〇〇五年,图七四九-二

年六月,第六页),其在与流行于朝鲜后期王室和上流社会之间的文房赏玩趣味之风潮结合作用下,成为册巨里绘画中的重点,频繁出现。此现象与描绘于册巨里中带开片的青花(蓝地)、红釉(辰砂彩)、绿釉等单色釉器物之间并非全无关联。这些单色釉器物,虽有花瓶、瓶、碗盏、水盂等多样器型,但器身都满布着犹如纹样一般被加以强调的开片。

十九世纪 青花波涛纹﹁分院器﹂铭九角盘东京国立博物馆藏图片转引自《日本東京国立博物館所蔵·小倉コレクション·韓国文化財》,国立文化财研究所,二〇〇五年,图七四八

哥窑纹样化与冰裂纹

如前所述,朝鲜官窑实际上并不制作这类带冰裂纹开片的陶瓷器。然而,「冰裂纹的陶瓷器」却成为描绘在陶瓷器上的一种纹样,这类纹饰也常见于明末清初的陶瓷器上,而在朝鲜官窑中,数量稀少的「冰裂纹陶瓷器」纹样有三种表现形式。

十九世纪 青花山水纹盘大阪市立东洋陶瓷美术馆藏

部分制作于十九世纪的青花白瓷上描绘有带冰裂纹的陶瓷笔筒、瓶类及其周围并陈文房用具等构成的纹饰,与册巨里有着一样的构思设计。在中国,由带开片的瓷器与文房用具所构成的纹饰至迟在康熙年间已经出现,然而,管见以为,这类纹样出现于朝鲜陶瓷上的时间与册巨里相同,都是十九世纪。

朝鲜官窑中,青花瓷器的盘或钵的内面进一步出现作为附属纹饰的冰裂纹装饰带。东京国立博物馆藏的两件青花盘中,地纹部分涂满钴料,仔细地描绘细密的开片纹路,且部分留白。此纹饰虽非由冰裂地纹与梅纹组合而成,但其与流行于康熙年间「冰梅纹样」属于同类型的纹样,风格写实。

另一方面,以大阪市立东洋陶瓷美术馆藏青花山水纹盘为代表的瓷器上的冰裂地纹相较东京国立博物馆藏的两件青花盘上的冰裂纹显得更加形式化,二者在年代上虽非相隔太久,但显示出随着时代发展冰裂地纹逐渐有形式化的倾向。

上述纹饰创意在中国都出现于康熙年间,但在朝鲜,可以说是在朝鲜王朝时期的文人趣味鼎盛的十八世纪后期,「哥窑」受到瞩目的过程中才逐渐出现。

哥窑为何成为朝鲜文人趣味世界的一部分

在中国,对开片的好尚于明代出现一个高峰,而在清代,在文人趣味的背景下,开片成为经常可见的母题。(谢明良《「碎器」及其他十七至十八世纪欧洲人的中国陶瓷想象》,《国立台湾大学美术史研究集刊》第四十期,二〇一六年)

朝鲜王朝后期,自中国传入朝鲜半岛的「哥窑」制品说到底仅止于朝鲜对中国文人趣味的一种接受,并未对其陶瓷器的生产产生太大的影响。但对朝鲜文人而言,哥窑瓷器上的开片极富特色,这促使其陶瓷器面上出现冰裂地纹以及哥窑风格的陶瓷器纹饰。此外,册巨里中所见的哥窑风瓷器,其整体也以追求中国明清时期文人趣味为背景。

朝鲜王朝时期,朝鲜文人所认识的哥窑实际上是清代的陶瓷,在对哥窑瓷器本身并不熟悉的状况下,对与中国哥窑形象密切相关的「碎器」与「冰裂纹」究竟能有多少程度的理解,实属未知。但将其视为是最尖端的中国文化而加以吸纳,却是毋庸置疑的。透过册巨里和中国文献,或是极少量的陶瓷器(哥窑,或谓哥窑风格的陶瓷器),朝鲜王朝时期的王室与两班贵族等文人们玩味着中国的哥窑形象,并将之视为文人趣味世界中的一部分。而在以定窑与汝窑为首的诸窑中,为何只反复提及「哥窑」,并以清楚明了的形式将之描绘于册巨里绘画中?若问及此,则大概还是因为「哥窑」拥有「开片」这一明确特征,更易吸引文人的关注。另外,哥窑瓷器在绘画中作为珍稀贵重之物,可能也与其特征较之其他珍贵陶瓷器物更容易描绘有关。(本文内容节录自笔者参加二〇一七年故宫博物院哥窑学术研讨会之论文)

最后,册架图所绘之「哥窑」虽不能排除直接模仿中国绘画的可能性,但从朝鲜宫廷中传世的「仿哥窑」作品,以及实际描写生活中使用哥窑花瓶丶酒瓶和文房用具的诗文绘画看来,「哥窑」确确实实曾传入朝鲜,且备受珍视。