人体核心肌力的增龄性变化及评价模型构建研究

任玉庆,史曙生,潘月红

(1.江苏理工学院体育部,江苏 常州 213001;2.南京师范大学体科院,江苏 南京 210023;3.江苏省常州市解放路小学,江苏 常州 213003)

运动人体科学

人体核心肌力的增龄性变化及评价模型构建研究

任玉庆1,史曙生2,潘月红3

(1.江苏理工学院体育部,江苏 常州 213001;2.南京师范大学体科院,江苏 南京 210023;3.江苏省常州市解放路小学,江苏 常州 213003)

目的:研究核心肌力的增龄性变化特点,探讨核心肌力的评价方法,构建核心肌力评价模型。方法:以人体生理解剖学为依据,选取仰卧起坐次数、背力和侧面身体动力柱桥为评价指标,采用RSR秩和比数学原理建立核心肌力评价模式,运用文献资料法、专家访谈法、实验法、数理统计法对城市城区1232名各年龄段居民的核心肌力进行评价,并采用离差评价法制订核心肌力评价标准。结果:人体核心肌力先增龄递增,男女性分别在1014岁组至1517岁组、0509岁组至1014岁组增长明显,均至1825岁组达峰值,在4650岁组之后下降趋势明显。结论:核心肌力的增长敏感期和递减明显期为提高或防止核心肌力衰减提供了适宜的运动干预时机;本研究建立的核心肌力评价模型能比较客观而量化地反映了人体的核心肌力,为丰富和完善核心肌力的评价体系提供了有价值的参考。关键词:核心肌力;指标;增龄性;评价模型

核心肌力作为一种人体肌肉力量的新名词,是由欧美学者在上世纪90年代提出来的一个新概念,核心肌力是从欧美的健身和康复力量训练研究中产生而来,并逐渐扩展到竞技体育领域[1]。核心肌力是按照人体解剖学分类标准来划分的人体肌肉力量的一部分,它位于人体核心区域,指的是核心区域肌肉所产生的力量,作用主要是控制人体重心、稳定核心部位、传递上下肢力量[2]。在运动训练和医疗康复中受到人们越来越多的关注,已成为当今体育科研的重要课题之一。近几年来,随着核心肌力研究的兴起,国内外研究者多采用肌电测试和腹内压测试等医学仪器检测人体核心肌力,国内较少见关于人体核心肌力更加全面系统、简便易行的检测和评价方法,而对人体核心肌力大样本的相关研究几乎为空白。为此,本研究通过对受试者进行大样本量、大年龄跨度的核心肌力实证检测和研究,运用RSR秩和比数学原理建立核心肌力评价模式,丰富和完善核心肌力评价体系,探讨人体核心肌力的年龄和性别特征,旨在为提高或防止核心肌力衰减提供适宜的干预时机。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象 以人体核心肌力的增龄性变化及评价模型的构建为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 通过中国知网以“核心肌力”“指标”“评价模型”等为关键词进行检索,共查阅到与本研究有关的100多篇期刊和书籍文献,对相关文献进行整理、分析和总结,为研究的顺利开展提供理论依据。

1.2.2 专家访谈法 研究过程中,根据研究需要对江苏省体育科学研究所和南京师范大学运动人体科学专业的史曙生、张建国、王竹影等3位教授和陈培友、毛文慧等2位副教授共5位专家进行了访谈咨询。访谈的目的主要是对研究采用的指标、研究方法和评价模型构建进行评价,并针对评价进行修改和完善。

1.2.3 实验法

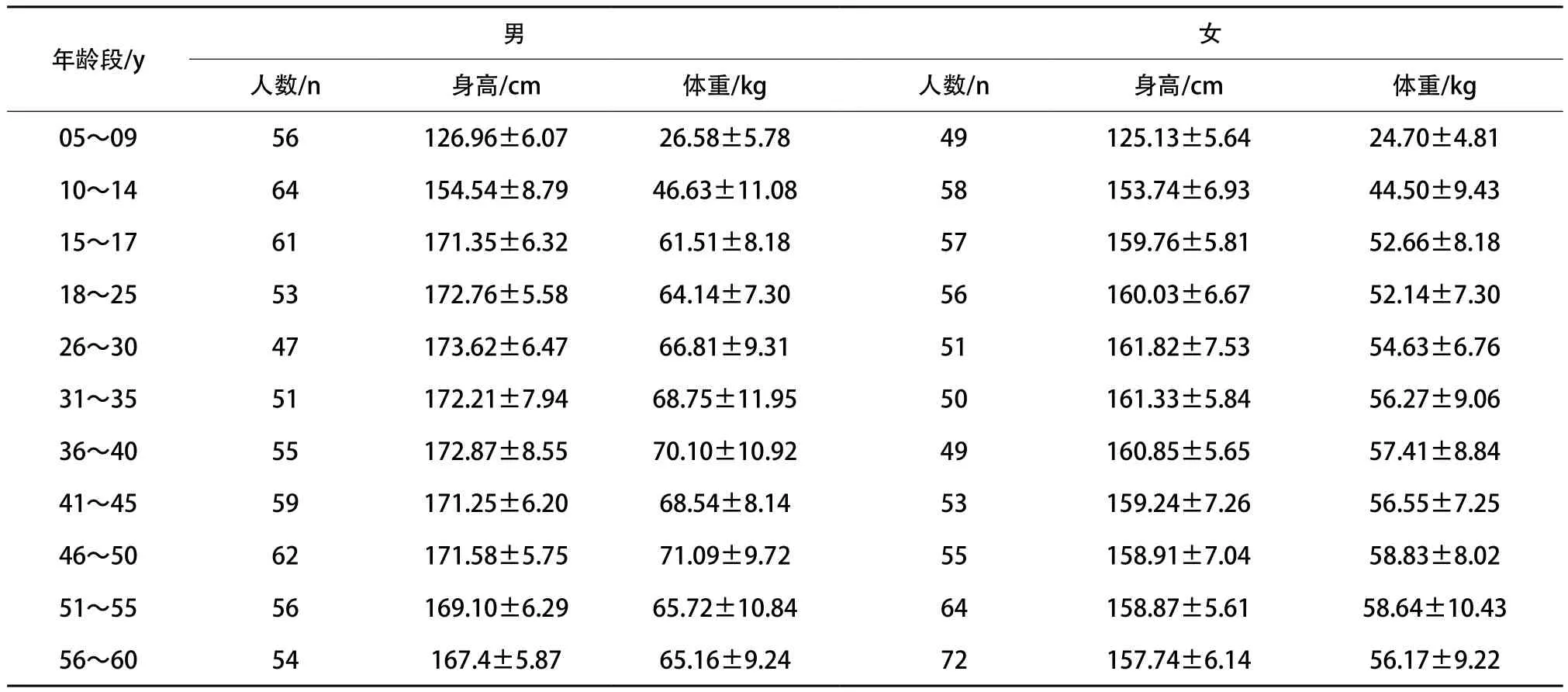

1.2.3.1 实验分组 采用随机分层抽样法,选取南京市1232名5~60岁的城区居民为研究对象。所选研究对象均身体健康,没有脊柱和肌肉疾病,能够独立完成测试。实验分组按照国民体质监测的样本分组方式,表1为受试者基本信息情况。

1.2.3.2 实验时间与地点 实验时间为2017年3月至6月。实验地区为南京市琅琊路小学、宁海中学(初中)、南京师范大学随园校区田径场、南京市上海路金长城律师事务所、南京市南秀村等地。

1.2.3.3 实验仪器及设备 身高体重测量仪(HLZ-10)、背力计(BCS-400)、仰卧起坐测试仪(TZCS-1)、垫子(50cm*120cm*6cm)、秒表(PS-1000)等;为了使得受试者更具总体样本代表性,本研究还准备了笔、记录本、毛巾、牙刷等奖品用于减少实验对象的选择性偏倚。

1.2.3.4 实验步骤 实验前了解受试者的职业、年龄、运动习惯和脊柱、肌肉疾病等情况,并选择符合本实验要求的研究对象。在研究中,为了使得研究对象更具总体代表性,避免出现较大的选择性偏倚,本研究通过对受试者发放奖品的形式来减少此类偏倚。

表1 受试者基本信息统计

受试者在实验前3天内未参加大运动量的体力活动,实验前48h内避免饮酒和服药。实验测试顺序按照侧面身体动力柱桥(以下简称侧桥)测试、仰卧起坐次数测试和背力测试来进行,每种测试之间休息5min。

参照国民体质监测的方法进行仰卧起坐、背力测试[3],侧桥测试测试的是身体侧卧时前臂弯屈支撑,臀部抬起,使脚踝、臀部、肩膀成一直线所持续的时间,每位测试对象左右各测一次(中间休息3 min),取平均值[4]。

1.2.4 数理统计法 运用秩和比评价法(RSR法)和离差评价法评价受试者的核心力量,并制订评价标准;采用独立样本t检验分析不同群体各项指标的差异;所有数据运用SPSS21.0统计软件进行处理,结果以的形式表示,显著性水平为P<0.05,非常显著性水平为P<0.01。

2 结果与分析

2.1 核心肌力的综合评价方法 仰卧起坐次数、背力和侧桥测试的结果只能反映核心区域部分肌肉群的肌肉力量,缺乏对核心区域肌肉力量的综合评价。本研究采用秩和比评价法(简称RSR)实现对核心肌力的综合评价。该方法以实验资料数据作为计算基础,较为客观可信,它的算法是将原始数据排序,得出秩次,从而对数据进行处理,计算简单易行,其结果不仅是行或列秩序平均值的表现,而且客观地反映了不同计量单位的多指标综合评价水平[5]。RSR法将原始数据转化为秩次,简便易行的数据处理方法,尤其适用于指标权重较为均衡的大样本量多指标的综合评价。本研究以核心肌肉的生理解剖学为依据,所选取的仰卧起坐次数、背力和侧桥3个指标均代表核心肌力的不同肌肉力量并无显著的权重之分,而且测试样本较大,故本研究采用RSR法对各指标进行数据处理。其计算公式为RSR=∑R/(m*n),其中∑R代表某评价对象指标的秩和值,m为评价指标的数目,n为研究对象的数目[6]。RSR值越大,表示核心肌力越大。

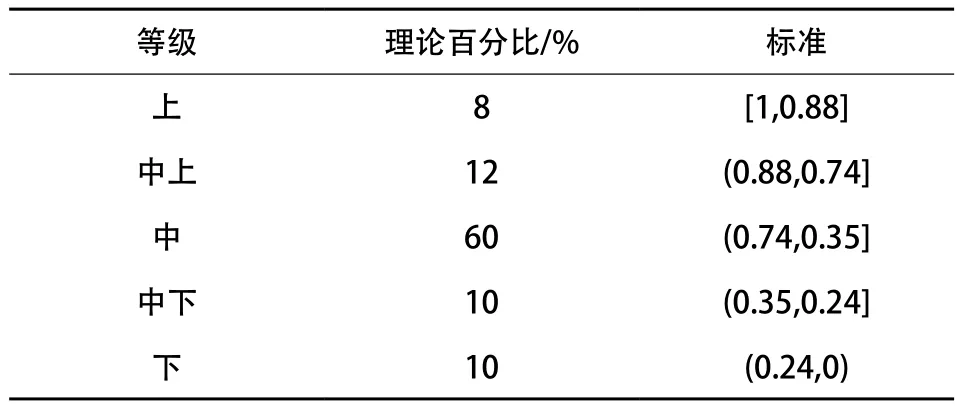

为了使得RSR值具有实际意义,确定各组别测试值在总测试样本中的位置,本研究建立了核心力量的综合评价标准。此综合评价值为正态分布,所以采用离差评价法建立核心肌肉力量的评价标准。首先把核心肌力综合评价分为5个等级,根据正态分布特征和统计学离差评价法划分评价等级标准,把5个等级受试者比例分别划分为8%、12%、60%、10%、10%,依次标记为上、中上、中、中下和下级,然后根据各累积频率值、平均数和标准差计算出各累积频率对应的各等级界限值[7]。所得核心肌力等级评价标准表见表2。

表2 核心肌力综合评价等级

2.2 男性核心肌力的增龄性变化 如表3所示:男性核心肌力(RSR值)在10~14岁组(中等)至15~17岁组(上等)增长明显,18~25岁组达到最大值(上等),且后3个大龄组组别的核心肌力低于其它年龄组,说明中老年男性的核心肌力有增龄递减的趋势。其中,18~25岁组、56~60岁组与41~45岁组的仰卧起坐次数均存在非常显著性差异(P<0.01);51~55岁组与41~45岁组的仰卧起坐次数、背力、侧桥存在显著性差异(P<0.05)。56~60岁组背力较51~55岁组有明显提高(P<0.05)。

表3 不同组别男性核心肌力各指标变化及评价等级

2.3 女性核心肌力的增龄性变化 如表4所示:女性核心肌力(RSR值)在5~9岁组至10~14岁组、15~17岁组(中等)至18~25岁组(中上等)增长明显,18~25岁组达到最大值(中上等),且后2个大龄组组别的核心肌力明显低于其它年龄组,说明中老年女性的核心肌力增龄递减趋势明显。其中,36~40岁组与31~35岁组的仰卧起坐次数、51~55岁组与15~17岁组的侧桥均存在非常显著性的差异(P<0.01)。

2.4 核心肌力增龄性变化的性别差异比较 如图1所示:核心肌力先增龄递增,至18~25岁组达峰值(男0.97;女0.85),后呈逐渐减小趋势。其中,男女受试者核心肌力在46~50岁组之后增龄递减趋势明显。女性核心肌力在41~45岁组出现反弹,男女受试者核心肌力均在56~60岁组较前一年龄组略有提高。

图1 不同性别核心肌力增龄性变化

3 讨 论

3.1 核心肌力测试指标生理解剖学依据 核心肌力是指人体核心区域的肌肉力量,核心区域是由腰椎、骨盆和髋关节所组成的一个区域,它的形状如同一个圆柱形的“汽缸”,具体是指膈肌以下、盆底肌以上的区域,也包括附着在其周围的神经、肌肉、肌腱、韧带和骨骼系统。核心区域位于人体的中间,是上下肢之间的纽带,是肢体运动时力量的重要来源,在人体躯体力量的传递过程中起着承上启下的作用,其稳定性影响着身体运动的完整性[8]。核心肌力与运动训练中的躯干力量和腰腹力量不同,其本身不仅包涵了躯干和腰腹力量特点,而且更加注重强调核心区域自身的稳定性、核心区域与上下肢运动的结合以及运动损伤的预防等功能[9]。

图2 主要核心肌肉示意[9]

目前对于核心区域肌肉的构成还有一定的争议,但33(对)+1(块)的肌肉构成结论更具权威性。Megan 认为,核心肌群由腹横肌、腹斜肌、腹直肌、竖脊肌、背肌和下背肌组成,而且髋关节周围肌肉中的股后肌群、旋髋肌、臀肌也属于人体的核心肌群[10];Fredericson等人则认为位于腹部和脊柱附近的大肌肉为核心肌肉,直肌、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌和竖脊肌等是最主要的核心肌肉[11];黎涌明等人运用生理解剖学理论和方法,对附着在腰椎、骨盆、髋关节上的肌肉进行了认真检索,发现核心部位的肌肉有33(对)+1(块),并将其分为盆带肌肌群(8对)、大腿肌肌群(11对)、背肌肌群(9对)、腹肌肌群(5对)和膈肌(1块)5个部分;其中,有7(对)+1(块)肌肉的起止点均位于核心部位,这些肌肉主要起固定作用,其余肌肉大多只有起点位于核心部位,它们的收缩既可以稳固核心区域,又可以参与其他部位(主要是下肢)的运动[9](表5)。

表4 不同组别女性核心肌力各指标变化及评价等级

核心肌肉中的每个肌群在躯干运动和身体平衡中都起着重要作用。腹部肌群中的腹内斜肌、腹直肌、腹横肌,盆带肌群中的髂肌和大腿肌群中的缝匠肌、阔筋膜张肌等肌肉在躯体的前屈运动中起到主要的辅助作用[9,12],如仰卧起坐等项目。在下肢远固定的背伸运动中,核心肌肉中的下后锯肌、臀大肌、臀中肌、臀小肌、竖脊肌、背阔肌等肌肉是主要发力源肌肉[15],所以这些肌肉的力量可通过背力测试来间接测定。腹肌肌群、背肌肌群和大腿肌群中的一些肌肉对于维持身体平衡、增大躯体侧屈的抗阻力有非常重要的作用。腹肌肌群中的腹内斜肌、腹横肌、腹外斜肌、腰方肌以及背部肌群的背阔肌在避免躯体侧屈和大腿肌群中的半腱肌和半膜肌等肌肉对于维持身体平衡有重要作用[13-14],这些肌肉的力量可以通过身体侧位肌力测试来检测和反映。

目前由于核心区域的肌肉构成还存有一定争议,关于人体核心肌力的精准可靠的监测和评价更是存在不足。本研究以核心肌肉的生理解剖学为依据,所选取的仰卧起坐、背力和侧桥3个指标能否有效反映人体核心肌力,还需要进一步研究论证。

3.2 核心肌力的增龄性变化及性别差异

3.2.1 核心肌力的增长特征及性别差异 核心肌力是人体肌肉力量的重要组成部分,它不仅对稳定躯体重心有重要作用,而且对上下肢的运动和用力起到承上启下的枢纽作用,是躯体整体发力的主要环节。强有力的核心肌肉群对稳定身体姿势、控制和完成运动技能和专项技术动作有重要作用[16]。由上述核心肌力的生理解剖学论述可知,本研究中采用的1min仰卧起坐次数、背力值和侧桥时间3个指标均直接或间接地反映了核心肌力大小。

本研究中核心肌力呈现增龄递增趋势,男性增长明显期(10~14岁至15~17岁组)略晚于女性(05~09岁至10~14岁组),且均在18~25岁组达到峰值(男0.97;女0.85)。有关研究资料也发现,儿童、少年肌肉横向发育女子11~12岁加快,男子13~14岁加快,到16~17岁已接近成人[17];男孩在13岁之前,女孩11岁之前,机体各系统器官发育比较均衡,而男孩在13~17岁、女孩在11~15岁生长发育进入第二高峰期,身体骨骼、肌肉、身高增长势态加快[18]。另有研究表明,人体在20~25岁左右时便会达到最大肌肉力量,在此之后人体的肌肉力量和重量将会逐年递减[17];在性别差异方面,本研究发现,儿童青少年男生的核心肌力及3个子指标均大于同年龄组女性,表明男生的机体力量要大于同龄女生。已有研究表明,从11岁起至青春期结束,男生肌肉力量增加稍快,而女生增长缓慢[19];儿童少年男生握力在10~17岁大于同龄组女生[20]。导致这种结果的原因,可能与儿童青少年男生的肌肉横断面积、中枢神经控制能力、肌肉初长度等因素强于同龄女生有关。

运动可以有效提高人体核心肌力。有关研究发现,13~15岁的力量素质训练以动力性练习为主,静力性练习为辅,可使少年儿童跨栏运动员的躯干力量得到更有效地提高[21];彭云钊等人对高校武术运动员进行了5周的核心力量训练运动干预,发现干预前后受试者的仰卧两头起成绩明显提高,且存在显著差异[22];赵敬国等人通过《大众健美操锻炼标准》二级和五级规定动作对女大学生进行了8周的运动干预,发现二级锻炼组和五级锻炼组受试者仰卧起坐成绩较无运动对照组均有显著提高,运动节奏更快的五级锻炼组仰卧起坐成绩优于二级锻炼组[23];向凤兰等人通过研究发现,采用腰腹部大小肌肉群并重练习方法的举重运动员较传统的只注重大肌肉群练习的运动员成绩提高更明显、伤病更少[24]。综上所述,在核心肌肉增长的明显期,有一定运动强度的大小肌肉群并重的动态练习方法可更为有效地提高人体核心肌力。肌肉力量的大小与肌肉长度、肌肉体积、神经系统控制能力、收缩速度、肌纤维类型、激素等多种因素都有关系,针对人群的核心肌力增长特征和性别差异,抓住人体肌肉力量增长的敏感期,进行多项身体素质的有效综合运动干预,可以更加有效地提高或改善人体的核心肌力和体质状况。

表5 核心区域的肌肉及其起止点一览[12—14]

3.2.2 核心肌力的衰减特征及性别差异 随着年龄的增长,中老年人各项组织器官的机能会发生不同程度的衰退,肌肉也会出现退行性变化,从而导致肌肉力量出现衰减。本研究中核心肌力作为人体肌肉构成的一部分,在46~50岁组之后增龄递减趋势较为明显,这与有关研究相符。衰老所致的人体力量减少从50岁开始,以每10年12%~14%的速度下降,而肌肉质量的减少速度约为每10年6%[25];老年人骨骼肌总量减少,肌力下降,神经肌肉的协调能力也下降,大约从50岁开始,男性的肌力以每年12%~15%的速度递减,随着年龄的增加,肌力下降速度逐渐加快,一直持续到80岁[26];人类从30~80岁肌肉力量下降30~40%[27]。

本研究中女性核心肌力在41~45岁组出现反弹,这一非常态变化的研究结果可能与该年龄段受试者的身体素质、测试的环境及受试者的测试心理等因素有关。而男女受试者核心肌力均在56~60岁组较前一年龄组略有提高,特别是男性背力提高明显,出现这一结果的原因可能与大龄组受试者有更好的运动锻炼习惯、力量练习增多有关。运动训练可以促进人体蛋白质的合成、保持肌肉体积及力量、降低肌肉衰老的速度。力量性练习可使肌肉内的结缔组织明显增厚,抗阻力增强,提升神经系统对各种刺激的综合协调能力,提高本体感受器机能,增强肌肉力量[28]。研究表明:练习太极拳的老年人比不练太极拳的老年人肌力衰老要延缓10~20年[29];老年人进行有效的力量训练后可导致肌肉肥大、质量增加,出现Ⅱb型肌纤维比Ⅱa型或Ⅰ型肥大程度高,力量训练还可以改变骨骼肌肌球蛋白重链(MHC)的组成和基因表达,增加骨骼肌力量,促进活化运动单位数量的增多,增加起始脉冲频率,从而延缓骨骼肌因衰老产生的机能下降[30]。上述研究表明,运动可以有效防止老年人核心肌力的衰减。

4 结论与建议

4.1 结论 核心肌力的增长敏感期和递减明显期为提高核心肌力或防止核心肌力衰减提供了适宜的运动干预时机;本研究建立的核心肌力评价模型能比较客观且量化地反映人体的核心肌力,为丰富和完善核心肌力的评价体系提供了有价值的参考。

4.2 建议 加强对核心肌力增长或衰减明显期的适时运动干预,注重青少年和老年人核心肌力的提高和改善。本实验采用非随机抽样,且样本量较小,实验结果还难以准确反映我国居民的实际情况,本课题研究方案还有待进一步完善。

[1] W BEN KIBLER,JOEL PRESS,AARON SCIASCIA.The role of core stability in athletic function[J].Sports Med,2006,36(3):189-198.

[2] 王卫星,李海肖.竞技运动员的核心力量训练研究[J].北京体育大学学报,2007,30(8):1119-1121.

[3] 郭敏.2000年国民体质监测报告[M].北京:北京体育大学出版社,2002:30-48.

[4] 魏晓燕,刘行明.中长跑运动员的核心稳定性训练研究[J].山东体育学院学报,2008(1):57-60.

[5] 王晖,陈丽,陈垦,等.多指标综合评价方法及权重系数的选择[J].广东药学院学报,2007,23(5):583-589.

[6] 郭涤,胡琼莉.优秀篮球运动员比赛能力的综合评价研究 [J].体育科学,2000,20(6):25-28.

[7] 陈培友.体育科研统计应用理论与实务[M].苏州:中国矿业大学出版社,2008:136-142.

[8] 韩春远,王卫星,成波锦,等.核心力量训练的基本问题——核心区与核心稳定性[J].天津体育学院学报,2012,27(2):117-120.

[9] 黎涌明,于洪军,资薇,等.论核心肌力及其在竞技体育中的训练——起源·问题·发展[J]体育科学,2008(4):19-29.

[10] MEGAN E.STANFORD.Effectiveness of specific lumbar stabilization exercises:A single case study[J].J Manipulative Ther,2002(10):40-46.

[11] FREDERICSON M,MOORE T.Core stabilization training for middle-and long-distance runner[J].New Stud Athl,2005(20):25-37.

[12] 高士濂,于频.人体解剖图谱(第3版)[M].上海:上海科学技术出版社,2000:65-66.

[13] 于彦铮.局部解剖学[M].上海:复旦大学出版社,2005:258-260.

[14] 米志坚,马尚林,朱大诚.人体解剖生理学[M].西安:第四军医大学出版社,2015:52-55.

[15] Willardson JM.Core stability training:Applications to sports conditioning programs[J].J StrengthCond Res,2007(3):979-85.

[16] 赵晓虎,张勇.核心肌肉群剖析及核心力量练习方法综述[J].哈尔滨体育学院学报,2011,29(3):115-118.

[17] 董冰.肌肉力量在瑜伽中的运用研究[J].当代体育科技,2017,7(16):16-18.

[18] 马艳君.少年儿童跨栏运动员力量素质训练特征及方法选择研究[J].运动,2010(12):19-20.

[19] 邓树勋,王健,乔德才.运动生理学[M].北京:高等教育出版社,2005:307-309.

[20] 陈钢.儿童少年运动员肌肉力量的年龄差异、性别差异及运动训练的影响因素[J].网络财富,2009(16):150-151.

[21] 马艳君.少年儿童跨栏运动员力量素质训练特征及方法选择研究[J].运动,2010(12):19-20.

[22] 彭云钊,秦子来,王攀,等.武术专项力量训练引入核心稳定力量训练的实验研究[J].山东体育学院学报,2009,25(3):62-65.

[23] 赵敬国,庞淑娟.不同强度健美操锻炼对女大学生健康体适能及视觉诱发电位的影响[J].中国运动医学杂志,2010,29(1):18-21.

[24] 向凤兰,蒋银苏.腰背肌力量训练对抓举上拉的重要作用[J].学习月刊,2009(10):98-99.

[25] 唐玉成.骨关节炎的力量训练研究进展[J].中国老年学杂志,2014,34(7):2000-2003.

[26] 陈敏雄.老年男性衰老过程中骨密度与平衡能力及握力的关系[J].体育学刊,2004(1):49-51.

[27] 程燕,吴晶晶,孙尧.骨骼肌减少症的研究进展[J].山东医药,2015,55(5):96-98.

[28] 李志敢.力量练习运动处方对老年男性运动素质的影响[J].中国老年学杂志,2013,33(22):5509-5512.

[29] 周嵩山.太极拳运动与健身秧歌对部分中老年妇女平衡能力影响到对比研究[D].石家庄:河北师范大学,2007.

[30] 刘晓辉,张宗国.力量练习对中老年人身体机能的影响及健身启示[J].吉林体育学院学报,2009,25(3):64-66.

A Study of Age-related Changes and Evaluation of Human Core Strength

REN Yu-qing1, SHI Shu-sheng2, PAN Yue-hong3

(1. Department of Physical Education, Jiangsu University of Technology, Changzhou 213001, Jiangsu China;2. Institute of Sport Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210046, Jiangsu China; 3. Department of Physical Education, Elementary School at Jiefang Road, Changzhou 213003, Jiangsu China)

Aim: To investigate the core strength in age-related changes, discuss the evaluation methodology and establish evaluation model. Methods: According to human physiology and anatomy, select the number of sit-ups, back force and lateral body dynamic column bridge as the evaluation index, and establish the evaluation model of core strength through RSR rank-sum math theory. By using the literature reviews and expert interviews, experiment and mathematical statistics, this study evaluated the core muscle strength of 1232 residents of different age levels in urban area and establish the assessment standard of core strength by using the method of dispersion evaluation. Results: The core strength of the human body fi rst increased with age.The male and female were signi fi cantly increased in the age group of 10-14 to the age of 15-17, the age group of 05-09 to the age of 10-14, and reached the peak at 18-25, and decreased signi fi cantly in the group of 46-50.Conclusions: The sensitive period of core muscle growth and the decreasing and significant period provide suitable timing for exercise intervention to increase or prevent the attenuation of core strength. The evaluation model of core strength established in this study can objectively and quantitatively re fl ect the core muscle of thehuman body It provides a valuable reference for enriching and improving the evaluation system of core strength.

core strength; indexes; age-related; evaluation model

G804.2

A

1004 - 7662(2017)08- 0081-07

2017-06-01

江苏省教育科学“十二五”规划专项课题(项目编号:TC2013019);江苏省学生体质健康促进研究中心课题(项目编号:XSTY201507)。

任玉庆,讲师,硕士,研究方向:运动人体科学。