区域建设协同发展综合度模型的构建

方金生,张永兰,许信旺

(池州职业技术学院 园林系,安徽 池州,247000)

区域建设协同发展综合度模型的构建

方金生,张永兰,许信旺

(池州职业技术学院 园林系,安徽 池州,247000)

为了解区域建设协同发展状况及水平,运用层次分析法构建区域建设协同发展综合度评价指标体系,借助容量耦合系数模型构造了区域建设协同度测量模型,并应用该模型对池州市建设协同发展状况及水平进行评价。研究结果表明:池州市协同发展综合度为0.986 5,达到Ⅰ级,但经济发展度、文化先进度综合指数分别为0.424 2、0.440 4,处于Ⅲ级。

区域建设;协同发展;指标体系;测量模型

目前国内外学者对区域经济、社会、环境之间的动态交互关系和协调发展做了大量的定量研究和实证分析,取得了一些理论成果。在区域系统层次划分上,多是依据社会结构的层次性进行。于艳萍等[1]设计的区域建设评估体系包括经济、社会、人口、资源、环境5个子系统;覃玲玲[2]从经济、社会、环境、文化、制度5个层面构建生态城市评价指标体系;于秀琴等[3]从经济、文化、社会、环境等方面入手,构建生态城市4个维度的评价指标体系。这些划分方式有效地揭示区域各子系统的运行规律及相互作用关系,但缺乏政府管理视角,未从政府职能的“五位一体”建设目标维度构建指标体系,造成研究成果在实际中难以被借鉴和运用,在区域建设协同发展度模型的构建及计算方法的选取上,均基于严谨的数学方法或理论;周云霞等[4]采用全排列多边形综合图示法对新宁县可持续发展能力进行评价,宋帅邦[5]等借鉴效益理论和平稳理论构建协调度模型分析新疆各区域的协调发展状态,用空间基尼系数衡量新疆各区域协调发展状况的相对差异;李桂君等[6]通过对小城镇核心子系统相互作用的分析,构建小城镇子系统有序度模型和协同度测度模型。这些模型过于分散,尚未形成统一的协同发展度定量测量模型及方法[7],导致测评结果不具备可比性。总的来看,学协同度测量模型可概括为2类:一类是通过各子系统综合得分的相对离散来表征其协同度,另一类是借鉴物理学的容量耦合系数模型计算各子系统间耦合度来表征其协同度。第2类模型能依据各子系统对目标系统的影响力或贡献度进行调整,同时展现各子系统的实际发展水平和耦合度,具有一定的现实意义。

本文在考虑生态系统的整体性、结构性、功能性特征及其与经济、社会、政治、文化体系之间互动关系的基础上,针对“五位一体”建设目标构建指标体系,借助容量耦合系数模型,对区域建设协同发展综合度进行测评,以反映区域建设发展态势,为管理与决策提供科学依据[8–9]。

1 构建评价指标体系

区域建设发展系统是涵盖范围广、层次复杂、包含众多子系统的综合体系,其评价指标因建设领域、区域特色、分析目的而有所变化,其评价标准因行业、部门、子系统的不同而复杂多样。在遵循全面性、可获得性、前瞻性等指标体系构建原则基础上[10],通过专家咨询、实际调研对各个预选指标反复研判,从政府职能角度筛选指标,分别构建区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等5个评价指标体系[11](图1)。(1) 经济建设。从经济综合实力、产业结构优化度、创新发展水平等方面反映经济发展和可持续发展状况,采用经济发展度加以描述;(2) 政治建设。从政府管理制度化、管理科学化、管理民主化等方面反映政府服务效果及制度状况,采用政治有效度加以描述;(3) 文化建设。从文化资源品质、公共文化设施完整度、文化资源效用等方面反映市民文明素养、文化产业及公共文化服务的状况,采用文化先进度加以描述;(4) 社会建设。从生活品质、社会公平、社会安全等方面反映市民生活质量、社会和谐状况,采用社会持续度加以描述;(5) 生态文明建设。从环境现状、资源节约利用、政策法规体制等方面反映生态环境及环境保护状况,采用生态文明度加以描述。

图1 区域建设协同发展综合度评价指标体系模型

2 区域建设协同度测量模型

2.1 指标的选取

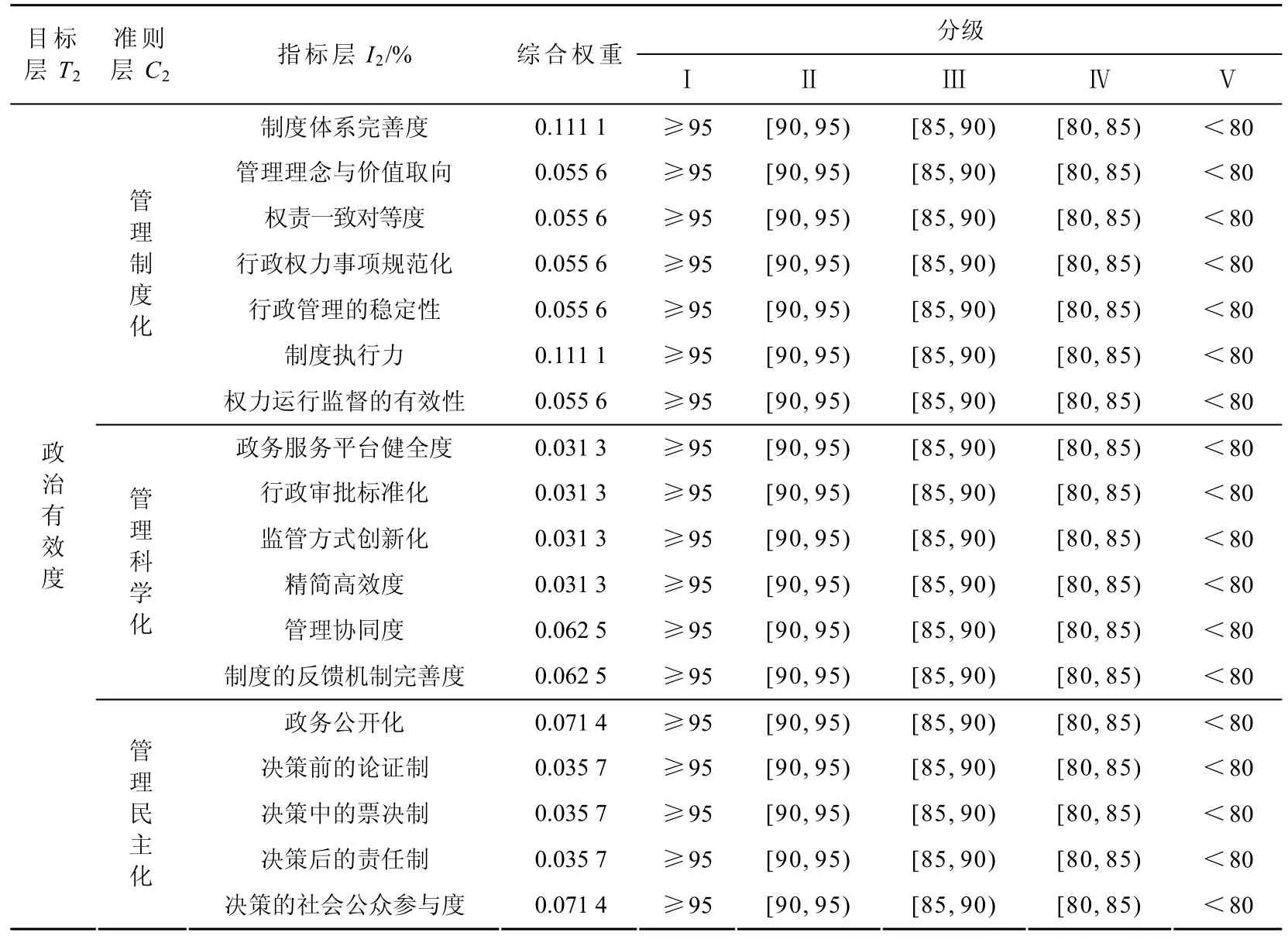

区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设发展水平的评价具有多维性、模糊性和不确定性的特点,是一项系统工程,运用层次分析法分析各系统因素之间的关系,将复杂的问题按主次或支配关系进行分组,使其条理化、层次化,能行之有效地处理定性与定量相结合的问题[12–13]。构建的5个评价指标体系均分目标层(T)、准则层(C)和指标层(I)三个层次,总体目标分别为经济发展度、政治有效度、社会持续度、文化先进度、生态文明度。准则层下选取若干个指标[14–17]如表1~5所示。

表1 区域经济建设评价指标体系

续表1

表2 区域政治建设评价指标体系

表3 区域文化建设评价指标体系

续表2

表4 区域社会建设评价指标体系

2.2 指标权重的确定

依据所构建的5个递阶层次结构[18–19],按照1~9标度法对各个层次的要素进行逐对比较,建立相应的判断矩阵。采用方根法计算单一准则下要素相对权重,即将判断矩阵的各个向量按几何平均、规一化处理、一致性检验等步骤进行处理。将指标层各要素权重乘以其所属准则层因素权重,得到该指标对于系统总目标的综合权重。

2.3 指标数据的定量化

根据区域建设的目标与要求,参照国家或地方考核标准,无标准的参考具有良好特色城市的现状值,划分区域建设分级标准。该标准包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级,对应的区间分别为[0.8,1]、[0.6,0.8)、[0.4,0.6)、[0.2,0.4)、[0,0.2)。

评价体系中各指标具有不同的量纲,可采用归一化方法进行标准化处理[20],将定量指标的实际值和定性指标的专家评分值转化为无量纲的相对评价值,使其数值在[0,1]区间内。若正效应指标Ci实际值在区间(Cmin,Cmax)内,所对应的评价等级区间为(ωmin,ωmax),采用公式Qi=ωmin+(ωmax-ωmin)(Ci-Cmin)/(Cmax-Cmin)进行转化;若负效应指标Ci实际值在区间(Cmin,Cmax)内,所对应的评价等级区间为(ωmin,ωmax),采用公式Qi=ωmin+(ωmax-ωmin)(Cmax-Ci)/(Cmax-Cmin)进行转化。

2.4 区域建设协同度计算

采用加权求和的方法,将评价指标体系准则层中各指标的相对评价值与指标权重相乘再求和,获取准则层各要素的评价分。同样,对准则层各要素加权求和,获取各评价体系所对应的经济发展度、政治有效度、社会持续度、文化先进度、生态文明度等5个综合评价指数。区域建设综合度是五者的统一,因5个维度中任何一个指数以及它们之间的协同关系都会影响区域建设综合度的大小。在分析五者内涵的基础上,选择合适的计算方法将这五者进行融合,获取区域“五位一体”建设发展综合度,运用协同发展综合度加以衡量。区域建设协同发展综合度是用来度量被评价区域建设5个系统之间的协同关联程度及其和谐一致的程度,体现出系统由无序向有序转变的趋势程度。

运用上述公式在测度系统间发展耦合程度时,不论系统目标处于低水平阶段,还是处于高水平阶段,只要其综合评价指数相接近,协同发展综合度显示为高值,综合评价指数相差较大,则显示为低值,导致评价结果缺乏可比性。为克服这一缺点,需采用W=α1T1+α2T2+…+α5T5,S′=(SW)1/2对协同发展综合度S的评价结果进行处理。式中:W为5个系统的综合度;α1,…,α5分别为5个系统对区域建设协同发展综合度的影响力或重要程度,若五者同等重要,则α1=α2=…=α5=0.2;T1,T2,…,T5为5个系统的综合评价指数;S′为可比的区域建设协同发展综合度。通过这一处理后,将区域建设协同发展综合度以数值的形式展现区域实际发展水平和耦合程度。

根据以上方法对指定区域建设进行综合评价,量化出其协同发展综合度,按照分级标准可知其所处等级。在评价、计算过程中,每一项指标以量化的数值加以体现,依据评价结果真实地反映区域建设发展的程度。根据“水桶原理”,可分析区域建设发展中存在的不足,分析原因,有针对性地提出对策建议,指导区域的建设和发展。同时,以当年得分与上年得分对比,通过评价指数的变化来衡量区域建设的发展趋势及速度。

表6 系统协同水平等级标准

3 案例实证

3.1 测评对象及数据来源

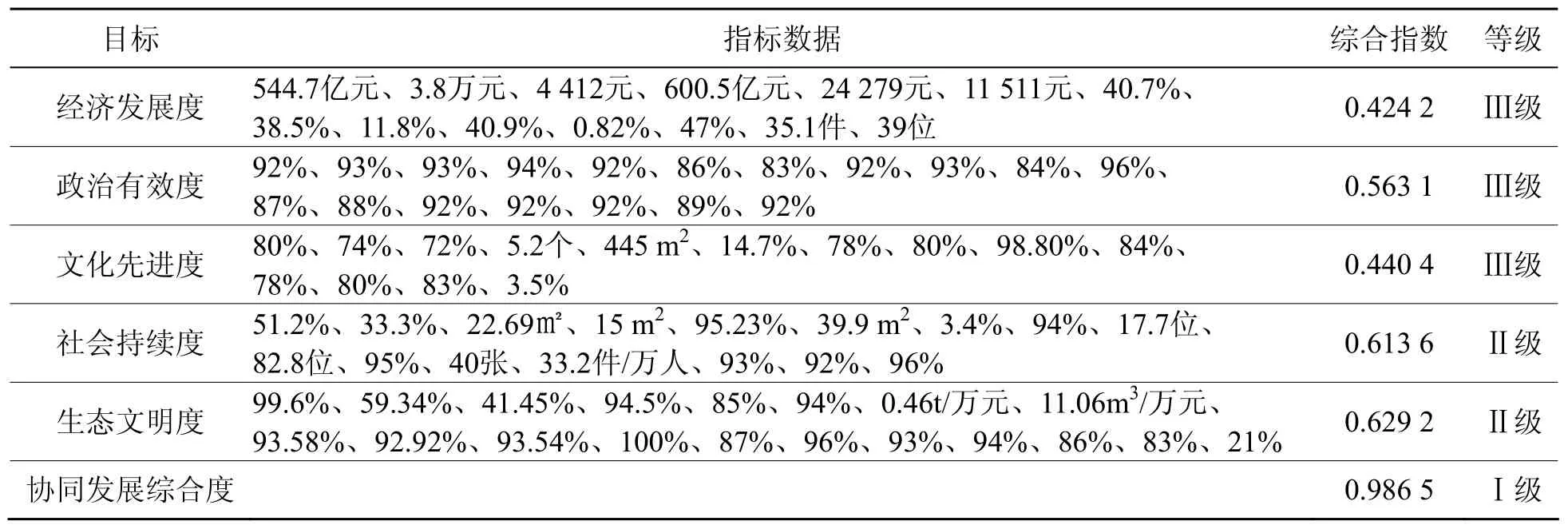

定量指标数据来自池州市统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报、环境质量状况公报以及实地调研所取得的相关数据。定性指标数据通过调查分析及咨询专家获取。池州市2015年各系统评价指标量化值如表7所示。

表7 池州市2015年指标数据与综合评价指数

3.2 测评结果及分析

依据测评方法,计算出池州市经济发展度、政治有效度、社会持续度、文化先进度、生态文明度的综合评价指数及协同发展综合度,按照分级标准可知其所处等级(表7)。

依据测评结果,池州市协同发展综合度为0.986 5,达到Ⅰ级的较高状态,与池州市建设目标、战略部署与建设措施相一致。但5个系统中经济发展度、文化先进度处于Ⅲ级的较低状态,综合指数分别为0.424 2、0.440 4,社会持续度、生态文明度发展状况较好,达到了Ⅱ级水平。池州市应继续坚持“生态立市”为首要发展战略,主动适应经济发展新常态,调结构、转方式、促升级,加大供给侧结构性改革力度,将生态优势转化为生产力优势,以新技术、新业态、新模式全面改造和升级社会生产力、生产方式和生活方式;加快文化传承创新和改革发展,全面提升文化软实力、文化服务力和产业竞争力,实现经济效益、社会效益和环境效益的最大化[26]。

4 结语

本文旨在为区域建设协同发展程度提供评价指标和度量准则,以池州市为例进行实证分析。将研究结论与实际情况对照可以发现,该模型得到的评价结果基本上符合实际情况,能为政府职能部门协调各方利益关系,激发创造活力,实现共同发展,有针对性地提出指导性意见和对策建议提供一定的科学依据,对不同区域具有一定的普适性。但应指出,测评的主观性造成对区域“五位一体”建设系统评估存在差异性且难以消除,只能尽量缩小。因此,在选择评估方法时,要选具有减弱或消除主观因素成份的功能,使综合评估提供的信息具有可靠性;区域“五位一体”建设系统错综复杂,因此,评估方法的选择要考虑具体的测评对象,有效地促进和协调各相关职能部门,促进区域更好地建设和发展;区域“五位一体”建设要求各个子系统之间在一定机制下相互作用达到和谐,受到外部环境的影响,需要结合区域实际状况对指标及其权重进行修改或调整,使测评更具可操作性。

[1] 于艳萍,李智. 区域生态文明建设协同发展评价方法研究[J]. 福建行政学院学报,2012(6):12–20,32.

[2] 覃玲玲. 生态文明城市建设与指标体系研究[J]. 广西社会科学,2011(7):110–113.

[3] 于秀琴,张欣宜,郑丹丹. 生态文明城市评价指标体系的构建[J]. 山东工商学院学报,2013,27(3):14–21.

[4] 周云霞,万大娟. 新宁县可持续发展能力评价[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版),2015,27(4):59–63.

[5] 宋帅邦,李立叶. 新疆区域协调发展水平评价与分析[J]. 新疆农垦经济,2014(7):53–57,63.

[6] 李桂君,杜磊,李玉龙. 城镇化背景下我国小城镇发展协同度测度模型[J]. 工程管理学报,2014,28(2):46–51.

[7] 吴笑,魏奇峰,顾新. 协同创新的协同度测度研究[J]. 软科学,2015,29(7):45–50.

[8] 杨彬,宁小莉. 包头市生态城市建设中生态环境评价研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版),2015,44(1):104–107,112.

[9] 哈斯巴根,李同升. 区域整体发展测度指标体系及协调机制分析[J]. 西北工业大学学报(社会科学版),2010,30(4):49–55.

[10] 方金生,许杨,路漫其,等. 低碳旅游景区评价模型研究[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版),2015,33(1):101–105.

[11] 严耕,杨志华,林震,等. 2009年各省生态文明建设评价快报[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2010,9(1):1–5.

[12] 马道明. 生态文明城市构建路径与评价体系研究[J]. 城市发展研究,2009,l6(10):80–85.

[13] 肖汝琴,陈东景,邢敏. 基于AHP的青岛市生态城市建设评价研究[J]. 商业经济,2014(1):31–33.

[14] 李茜,胡昊,李名升,等. 中国生态文明综合评价及环境、经济与社会协调发展研究[J]. 资源科学,2015,37(7):1 444–1 454.

[15] 高彩玲,高歌,张现文. 基于P-S-R模型的郑州生态城市建设评价[J]. 地域研究与开发,2013,32(2):79–83.

[16] 戴国辉,郝春新. 唐山生态城市建设评价指标体系构建[J]. 河北联合大学学报(社会科学版),2012,12(5):28–30.

[17] 刘兴远,储东涛. 江苏区域协调发展的进程测度与路径再探[J]. 唯实,2014(9):54–58.

[18] 张吉军. 模糊层次分析法[J]. 模糊系统与数学,2000,14(2):80–88.

[19] 方金生,戴启培,吴雯雯. 节约型园林指标体系的构建与评价[J]. 南京林业大学学报(自然科学版),2014,38(5):170–174.

[20] 刘伟,李立叶. 基于P-S-R模型的乌鲁木齐生态城市建设评价[J]. 北京城市学院学报,2014,16(3):1–7.

[21] Valerie Illingworth. The Penguin Dictionary of Physics M I [M]. Beijing:Foreign Language Press,1996:92–93.

[22] 孙平军,丁四保,修春亮. 北京市人口–经济–空间城市化耦合协调性分析[J]. 城市规划,2012,36(5):38–45.

[23] 郭宏福. 产城协同度测评体系的构建及应用[J]. 北华大学学报(社会科学版),2013,14(5):34–38.

[24] 刘水良,吴吉林. 张家界旅游经济发展和生态环境保护协调关系研究[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版),2015,27(4):48–53,92.

[25] 高玫. 生态文明建设的池州模式与经验借鉴[J]. 老区建设,2013,11(22):15–19.

[26] 张茜,王益澄,马仁锋. 基于熵权法与协调度模型的宁波市生态文明评价[J]. 宁波大学学报(理工版),2014,27(3):113–118.

The establishment of integrated model of coordinated development in regional construction

Fang Jinsheng,Zhang Yonglan,Xu Xinwang

(The Botanical Garden Department,Chizhou Vocational and Technical College,Chizhou 247000,China)

In order to understand the coordinated development status and level for the regional construction,the comprehensive evaluation index system of coordinated development for the regional construction is established by the analytic hierarchy process method. The coordination degree measurement model is built by the capacity coupling coefficient model,and with the proposed model the coordination development situation and level for the city of Chizhou construction is evaluated. The results of analysis show that the coordinated development comprehensive index for the Chizhou construction is 0.986 5 and reaches the Level Ⅰ,but the index of economic development and the index of cultural advancement are respectively 0.424 2 and 0.440 4 ,and reach the Level Ⅲ only.

regional construction;coordinated development;index system;measurement model

F 59

A

1672–6146(2017)04–0012–06

10.3969/j.issn.1672–6146.2017.04.004

方金生,fjs904@qq.com。

2017–04–24

安徽省2015年度高校人文社科项目(SK2015A713)。

(责任编校:刘刚毅)