基于《建筑构造(一)》课程发展的实践性教学改革

王崴 姜涌/ WAGN Wei, JIANG Yong

建筑构造课程作为建筑学专业的技术类课程,是一门非常重要的专业基础课。该课程旨在让学生了解和掌握民用建筑的基本构造组成、构造特点以及建筑构造的基本原理;引导学生运用所学知识进行建筑构造设计,为建筑设计提供技术服务,建立比较系统的建筑构造技术观念;提高学生在建筑创作中综合运用建筑构造知识解决问题的能力,是全面提高学生建筑设计能力的一门重要建筑技术课程。与建筑制图、建筑结构、建筑材料、建筑施工和建筑设备等课程密不可分,也是进行建筑施工图设计必不可少的专业技术课程(赵敬辛 等,2009)。

目前建筑学毕业生面临就业问题主要是建筑行业招聘单位更需要实践能力强的学生,建筑构造课对培养学生建筑构造知识、建筑技术和识图能力等方面则显得尤为重要。此外,在考研方面,很多高校的研究生初试或复试时都将建筑构造作为专业课的考试内容。因此,建筑构造课程教学内容、教学方法与教学手段的改革势在必行(樊振和,2007)。

1 建筑构造课程教学存在的问题

根据多年建筑构造课程的教学经验,学生在建筑构造课程学习中遇到的主要问题表现为以下3个方面。

与建筑学专业主干课程《建筑设计(二)》相互渗透不紧密。在传统教学体系中,建筑构造与建筑设计被人为分裂成两个独立的课程,导致学生错误地认为建筑构造属于技术类,与主干课程的建筑设计没有关系,因此对其不重视、不积极(陈瑜,2009)。

对建筑构造组成及施工工艺理解不全面。由于建筑构造实践性、现场性强,但教材只能通过文字和图片介绍知识点,无实物、无施工现场可言。大部分学生虽然对建筑中可见的组成部分有相应的认识,但对看不到的内部构造节点及层次做法则难以理解。

教材中讲述如何搭建建筑结构体系的内容较少。《建筑构造(一)》教材把整个建筑物拆解为几大部分,重点讲述每个部分的组成和细部构造,构造课的实践环节和结构体系搭建的内容较少,与建筑学专业学生通常喜欢动手的特点互相矛盾,导致学习过程枯燥,学生兴趣不高等问题。

2 基于《建筑构造(一)》课程发展的实践性教学改革

为进一步促进本科学生对专业课的学习,提高学生的实践能力和专业素质,全面强化学生建筑设计综合能力,下文结合实际授课过程,探讨近几年建筑构造教学改革的措施与成果。

2.1 对课程标准及教学设计进行修编

2.1.1 《建筑构造(一)》课程标准的修订

早期《建筑构造(一)》按照2011版的教学大纲执行,课程开设是在第四学期,先修课程是《建筑力学》、《建筑材料》,后续课程为《建筑构造(二)》,同期进行的有《建筑设计二》。但经过几年的课程讲授,教师们发现课程开设的时间滞后,与同期和后续课程衔接不够紧密,同时也无法为主干课程发挥更大的作用。

经过多次教学讨论,在2016版的教学课程标准的修订中将《建筑构造(一)》课程开设时间提前至第三学期,并在第四、五学期增加两个《建筑构造实践周》实践课程,通过课程开设时间的调整,重新梳理了课程间的关系,使其相互衔接关系变得更为紧密,实现专业课程的相辅相成。

修订后《建筑构造(一)》与其他课程的关系为:《建筑构造(一)》课程与《建筑设计(一)》、《公共建筑设计原理》和《建筑结构力学》同期进行,为同步开设的其他课程提供必要的建筑技术方面的支持与补充。后续课程有《建筑构造实践周》、《建筑构造(二)》和《建筑设计二》,《建筑构造(二)》是《建筑构造(一)》课程的下册内容——后者侧重构造体系的基础,而前者则强调构造体系的扩展,二者间有着很好的衔接关系。

2.1.2 《建筑构造实践周》课程的增设

为了使《建筑构造(一)》课程教学能得到更好的延续,实现理论与实践的转化,在新版的培养计划中新增《建筑构造实践周》课程,开设在第四学期。

(1)课程目的:成为加强专业训练和锻炼学生实践能力的重要环节,通过一周时间完成构造设计任务,使学生掌握民用建筑常见的构造作法,熟悉建筑构造节点的识读与绘制,提高学生工程训练和解决建筑实际问题的能力。

(2)课程特色:加强专业训练和实践能力。通过图学知识和计算机软件操作综合实训,建筑构造理论的实践操作,提高学生工程训练和解决建筑实际问题的能力。

(3)课程内容:按照任务书完成构造设计。任务书主要内容是学生根据同期开设的建筑设计课方案,自行选择建筑主要部位的构造设计,并绘制成图。

(4)课程成果:以建筑构造详图为主,手绘完成构造节点的详细绘制。

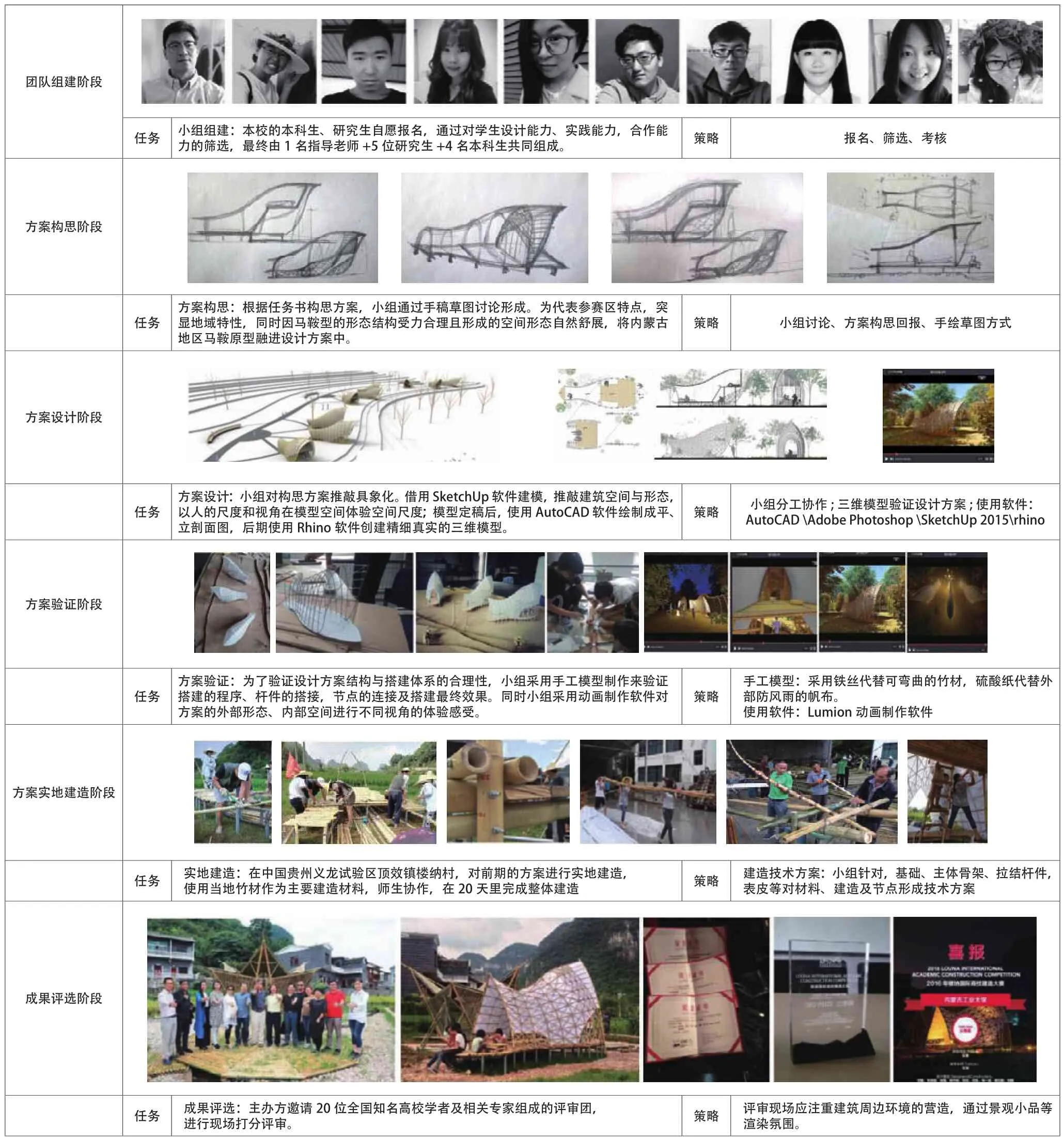

2.2 课程结合竞赛——校园外的实践体验

2016年7月、2017年8月暑期,作者先后带队20余名学生赴贵州楼纳村、四川德阳参加了第一、第二届国际高校建造大赛。在比赛的20天内,需要师生全程参与团队入围方案的实际建造,发挥团队协作精神,全方面充分利用建筑材料与构造的知识,亲手完成设计方案的在地建造。在建造每一个阶段,团队成员都会思考、讨论更适合建造的技术措施,尝试、寻找安装简便、节点精美等技术。整个建造过程,是对材料、节点和工法全新的认识。学生在忙碌的3周时间内,体验了“概念方案-方案设计-深化设计及节点设计-材料采购-加工-建造”的建筑全生命周期的完整过程,为了更好地描述整个活动的起源、发展与结果,了解整个活动每个阶段的任务、策略及阶段成果,将建造全过程制成表格(表1)。建造大赛对学生而言,最大的收获是可以走出课堂,不再纸上谈兵,充分发挥主观能动性并实地营建,第一次对建筑和建造有了真实的认识和体验。

2.3 完善建筑材料与构造实验室基础建设

2.3.1 建筑材料与构造实验室概况

建筑材料与构造实验室有助于学生更好地认知材料和理解建筑的构造组成,同时还能培养学生的材料意识、设计意识、现场意识、实践意识以及审美意识。自2008年建筑材料与构造实验室成立以来,由于条件较为简陋,利用率很低。2016年7月,学院开始大力完善建筑构造与材料实验室的建设工作,但因现有场馆空间有限,无法满足展示室单独设置的要求,最终在场馆内外零散空间中选择3处场地、4个点位,重新进行构造材料实验室建设(图1)。经过为期10个月的建设,建筑材料与构造展示室基本建成并于2017年5月开始启用,目前基地运行正常效果良好。

图1 建筑材料与构造展示室展示节点分布示意

2.3.2 建筑材料与构造展示室的布置建设

场馆A馆一楼西侧为材料展示区,以利用原有和新建展示柜为主,主要为建筑材料教学展示用途。

场馆A馆的三楼公共展示空间的西北侧为墙体、地面、吊顶材料构造展示区,以钢架搭建单元空间隔间,每个隔间地面、墙面和吊顶进行装饰构造的剖切面展示,更直观地说明了构造的材料层次与工程做法,为理论教学提供了实物模型的教具,辅以课程中墙体、地面

的构造与材料内容的讲解,可供全学院师生学习用途(图2)。

表1 建造实录与阶段展示

利用B场馆北侧室外的空地建造墙体模型展示区,共设置了2个实体模型,其一为砌体结构墙身模型,另一为框架结构墙体展示模型,比例均为1:1。墙体模型为课本中墙身构造的理论教学提供了实物模型的教具(图3)。

A场馆各个构件上均挂中英文对照的说明标牌,对每个构件进行详细的介绍。除了可供建筑学专业及规划专业学生使用外,还可以让全学院师生了解到场馆各个构件的组成与作用,并辅助《建筑构造一》课程中对厂房构造的讲解。

图2 墙体、地面、吊顶材料构造展示区在教学中的使用

图3 室外墙体系实体模型展示区

3 结语

《建筑构造(一)》涉及范围广,综合性和实践性较强(李必瑜 等,2013),知识点和详图相对其他课程较为抽象。通过近几年的教学与实践研究,本文较为系统地从完善课程体系、改善教学软硬件、理论结合实践3个方面进行教改探讨,以期提高教学成效,让学生真正受益。同时,建筑构造课程的改革还要在教学中重视教师指导与学生自主创新相结合,以学生的主动的梦想发现与现实为主,师生在共同探索中发现和解决问题(姜涌 等,2004)。