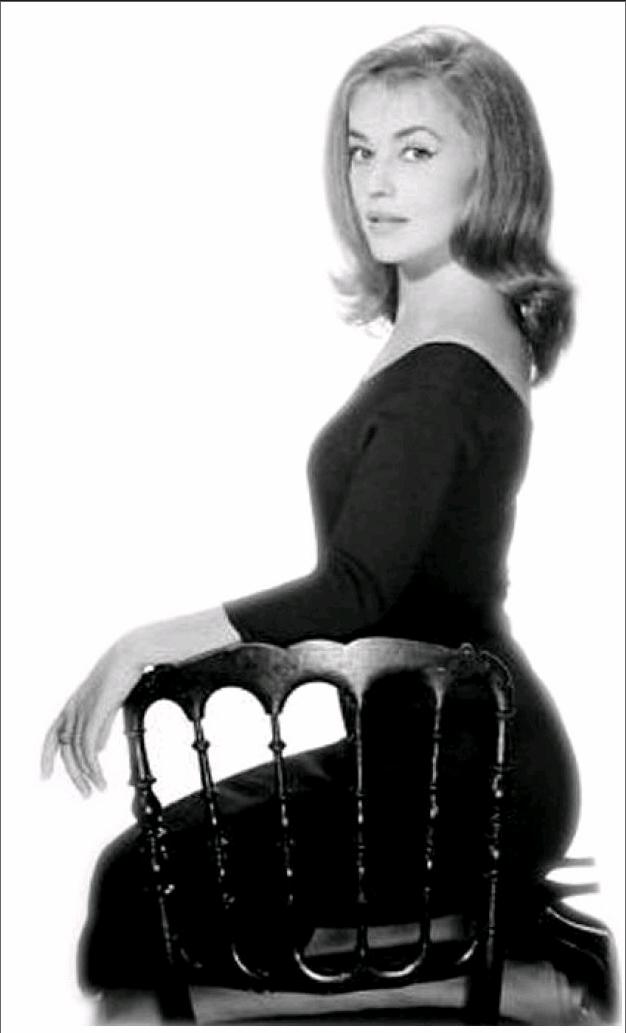

法国影星让娜·莫罗 新浪潮电影的“传奇女性”

她搭档最多的还是新浪潮旗手弗朗索瓦·特吕弗。《朱尔与吉姆》不仅是广大影迷的启蒙,在影坛也具有重要的地位。影片中三人在桥上奔跑的画面在电影史上堪称传奇经典。

66年的从艺历程,149部参演作品,戛纳影后,柏林、威尼斯终身成就奖,奥斯卡和恺撒的荣誉致敬……这些业内的光环虽然耀眼,可对观众而言,却不及她在银幕上留下的一个个侧影。让娜·莫罗走了,带走了新浪潮和整整一个时代。日前,这位在电影中主宰命运,主宰爱情,主宰男人,在银幕外征服特吕弗,征服马斯楚安尼,征服皮尔·卡丹的“真女神”,89岁的她平静地离开了这个世界。

全世界最好的女演员

让娜·莫罗走了,“法兰西电影的象征,熄灭了”,《费加罗报》的缅怀大标题,道出了法国人对时代逝去的不舍。若是评选法国影史上“最伟大的女演员”,榜单上会有太多的候选人,身为晚辈的于贝尔,比诺什还不一定排上前列,但莫罗肯定是众望所归之一。她并非那种偶像级的女明星,让世人铭记在心的,更多是个性鲜明的银幕角色。除了众多奖项,莫罗还是唯一一位两次担任戛纳评委主席的演员,这足显她在国际影坛的地位,1994年作为戛纳主持人,她把金棕榈递给了昆丁·塔伦蒂诺的《低俗小说》,第二年自己担任评委主席时,又把金棕榈授予了库斯图里卡的《地下》,由此见证了两部跨时代的经典电影的诞生。

“让娜·莫罗是电影传奇的一部分,她没有凝固成神话,不仅仅是‘伟大的女演员。她眼中的灵动、傲慢、自由和放任,会让我们永远着迷。”马克龙刚刚发表的悼词,更多的是身为国家元首对一位法兰西院士的致敬,毕竟女神最鼎盛时,这位年轻的法国总统还没出生。

时间回到1958年,在路易·马勒的黑色经典《通向绞刑架的电梯》中一举成名前,莫罗也在一些剧社和电影中露过脸,幸运地被马勒从人群中一眼相中,从此登上了新浪潮的舞台中心。莫罗的母亲是位英国舞蹈演员,她继承了艺术的天赋和叛逆的性格,这伴随在她整个人生历程和演艺事业中。

奥尔逊·威尔斯就曾赞扬莫罗是“全世界最好的女演员”,也提醒男人们“别妄想给她点支香烟,小心烧到你的手指”。莫罗与马勒在银幕上合作了五次,也出演了威尔斯的五部作品,但搭档最多的还是新浪潮旗手弗朗索瓦·特吕弗。《朱尔与吉姆》不仅是广大影迷的启蒙,在影坛也具有重要的地位,两男一女的情感关系太微妙,影响深远,时至今日还能在欧容的《弗兰兹》中找到痕迹。在特吕弗眼中,只有莫罗能够驾驭凯瑟琳这个角色,“她让这个角色变得合情合理,强烈的疯狂和占有欲,激情超过了可爱”。影片中三人在桥上奔跑的画面,在电影史可与《四百击》的凝视结尾齐名。奠罗头戴鸭舌帽,画上小胡子,独立与自信的女性形象,在上世纪六十年代掀起了风潮,一种有别于传统优雅的时尚感,是当时法国人通过新浪潮传递给世界的遗产。

她的歌声非常有韵味

娇小的身躯里蕴藏着慑人的力量,莫罗在同众多大师名导的合作中,证明了自己塑造人物的魅力。从瓦迪姆的《危险关系》,马勒的《恋人们》,彼得·布鲁克的《琴声如诉》,安东尼奥尼的《夜》,布努埃尔的《女仆日记》,到威尔斯的《午夜钟声》,法斯宾德的《雾港水手》……她时而是妻子,时而是情人或荡妇,总之是那种“男人没法控制的女人”,会在深夜里突然跳进塞纳河中,你不救,她就自己游上岸。可男人又会为之难舍,也难怪《天使灣》里偶遇的杰基,金发的奠罗是如此慑人,仿佛期待着毁灭前最后一次绽放,让人怜潜不已。

还有不少影迷酷爱奠罗颇具个性的嗓音,这种低沉感也是其魅力的重要组成部分。事实上莫罗的歌声非常有韵味,她也在不少作品中亲自献唱,其中包括《朱尔与吉姆》中的那首著名的主题曲《生活的漩涡》。在上世纪六、七十年代的巅峰期,她更是出了五张专辑。而在好友玛格丽特·杜拉斯的影响下,莫罗也曾编写剧本,亲自执导,但观众显然更喜欢看她的表演。

众多男人眼中的缪斯

尤其难得的是,步入耄耋的莫罗并没像一些同时代女星那样息影,碧姬·巴铎,米歇尔·摩根,她们有最曼妙的身材、最迷人的双眼,把自己定格在最美的一刻,却不愿让公众见到自己的苍老。莫罗近些年则仍然活跃在银幕和荧屏上,诠释那些慈祥的外祖母、坚韧的老妇人,“那些漂亮仅仅是外表,假如你不为这衰老担心,就能看上去更加年轻”。1992年莫罗第二次拿恺撒影后时,《海边老妇》里的她已年过花甲;2005年欧容的《时光驻留》里,男孩依偎在祖母莫罗的怀中;2007年的戛纳短片《每个人的电影》,莫罗在安哲罗普洛斯镜头下的惊鸿一瞥;2015年的喜剧《老友的天赋》和法剧《百分之十》,则成了莫罗留在大小银幕上的遗作。或许是《朱尔与吉姆》的印记太深了,“漩涡”成了一些纪录片和影史作家回顾莫罗时常用的副标题,哪怕上世纪八十年代之后的她已很少出演那种疯狂的角色了。就连一起合作过《玛丽娅万岁》的碧姬·巴铎,在推特上第一时间写的悼词也是“让娜·莫罗被生活的漩涡太早地卷去了”……戛纳前主席吉尔·雅克布、法国总统马克龙、前夫威廉·弗里德金以及艾曼纽·贝阿等明星都在用各种方式缅怀奠罗,对于法国人来说,她的离去真有种岁月难回的伤逝感。

正如在《朱尔与吉姆》里周旋于三角恋,在《情人们》里对丈夫、情人和新欢的取舍,现实中的奠罗,同样也是众多男人眼中的缪斯。她与法国名导路易·马勒、弗朗索瓦·特吕弗及男星让-路易·特兰蒂尼昂的感情,征服了意大利巨星马塞洛·马斯楚安尼,“掰直”了法国时尚巨子皮尔·卡丹,以及与让-路易·理查德,威廉·弗里德金的婚姻,都曾成为当时圈内外津津乐道的话题。“我向往那些有天赋的男人”奠罗自己也曾坦承,“可不是为了找情人而找情人”。

这样一个莫罗,结合她在银幕上的形象,在那个年代被赞为独立女性的代表,一种敢于追求的率真,在《这份爱》里饰演了玛格丽特·杜拉斯之后,她俩终于实现了某种程度上的重合。晚年的莫罗生活不算是孤寂,哪怕独自生活,身边没有子女陪伴,也时常在公众场合见到她的笑容,甚至会给《克里蒂童话小屋》这样的儿童动画配音,支持年轻人的创作,在电视访谈上侃侃而谈。直到那天清晨,女仆来叫醒她起床时,才发现老人早已在睡梦中离去,一个人飞向了天堂。

邢大军据《新快报》整理endprint