“鸿茅药酒事件”中同类信息新闻报道的叙事分析

黄景

摘 要 在“鸿茅药酒事件”中,多家媒体进行了相关跟踪报道。笔者选取新京报社和澎湃新闻作为研究对象,就两家媒体针对这起事件的报道进行新闻叙事层面的文本分析,发现二者在同类信息新闻报道中的叙事方式选择有所不同。其中新京报社更合理地分配了新闻叙事中的功能单位和迹象单位,语式选择和逻辑结构中更显合理,一系列报道逻辑清晰、重点突出,使叙事接受更全面;澎湃新闻巧妙组合叙述单元构成两两对应的反差组,使新闻叙事文本可读性更强。由此看来,在新闻叙事中,不同的媒体不仅应合理利用自身的优势,也要努力争取借鉴对方的有益经验,才能讲好新闻这个故事。

关键词 新闻叙事;澎湃新闻;新京报社;“鸿茅药酒事件”

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2018)21-0007-04

2017年12月19日,广东医生谭秦东在“美篇”发布《中国神酒“鸿毛药酒”,来自天堂的毒药》一文。2017年12月22日,内蒙古鸿茅国药股份有限公司报案后,2018年1月10日内蒙古警方对谭秦东实施跨省抓捕。2018年4月13日,隶属于成都商报社的红星新闻发表报道《广州医生发帖称“鸿毛药酒是毒药”涉嫌损害商品声誉被警方跨省抓捕》,引发全国舆论关注。

在这起事件中,多家媒体进行了相关报道。根据报道时长和数量,笔者选取新京报社和澎湃新闻作为案例进行对比分析①,发现两家媒体的报道均涉及:事件进程报道、对事件当事人的采访、对鸿茅国药股份有限公司本身的相关报道。从新闻叙事层面来看,两家媒体对三个方面的报道有同有异,各有优势和不足。

1 事件进程报道中功能、迹象单位的取舍

新闻报道中,不同媒体对素材(文本的辅助线索)有不同认定,即对事件迹象单位有不同取舍,因此针对同一事件的报道文本会有所不同,为受众传递的信息也有所区别②。

在“鸿茅药酒事件”进程报道中,以具有“谭秦东被捕”这一功能单位的报道为例,4月13日,澎湃新闻转载发布《广州医生发帖称“鸿毛药酒是毒药”,涉损害商誉被跨省抓捕》,报道迹象单位有:被捕原因—被捕细节—文章内容、传播情况—律师说法。其后于4月15日至16日通过原创或转载发布多条补充报道。而《新京报》4月16日于报刊A14版发表原创报道《发文指鸿茅药酒“毒药”广州医生被捕》,报道迹象单位有:被捕原因—最新进展—抓捕细节、谭个人信息、文章情况、律师质疑—企业说法、背景—补充律师说法。单从时效性考虑新闻叙事的效果,澎湃新闻无疑胜过一筹。但其将事件不同方面的辅助信息分散于不同的报道中,单篇报道所含功能单位和迹象单位数量有限,虽重点突出,但不利于受众对事件的曲折、复杂情况形成较为清晰的认知。而《新京报》的报道全面、客观,将主要功能单位和多侧面、跨时长的迹象单位合理安排在同一文本,有利于受众从整体上认识事件③。

因此,作为叙事者的新闻媒体应尽量全面、客观地进行新闻报道,合理安排事件功能单位与迹象单位,提升受者的阅读体验和叙事接受的效果。尤其在眼球经济的背景下,合理安排叙事文本相关功能与迹象单位,有利于其与众多标题骇人且极具煽动意味、但文本情节混乱不堪的报道形成反差,从而突围。

2 采访当事人报道中的语式与逻辑分析

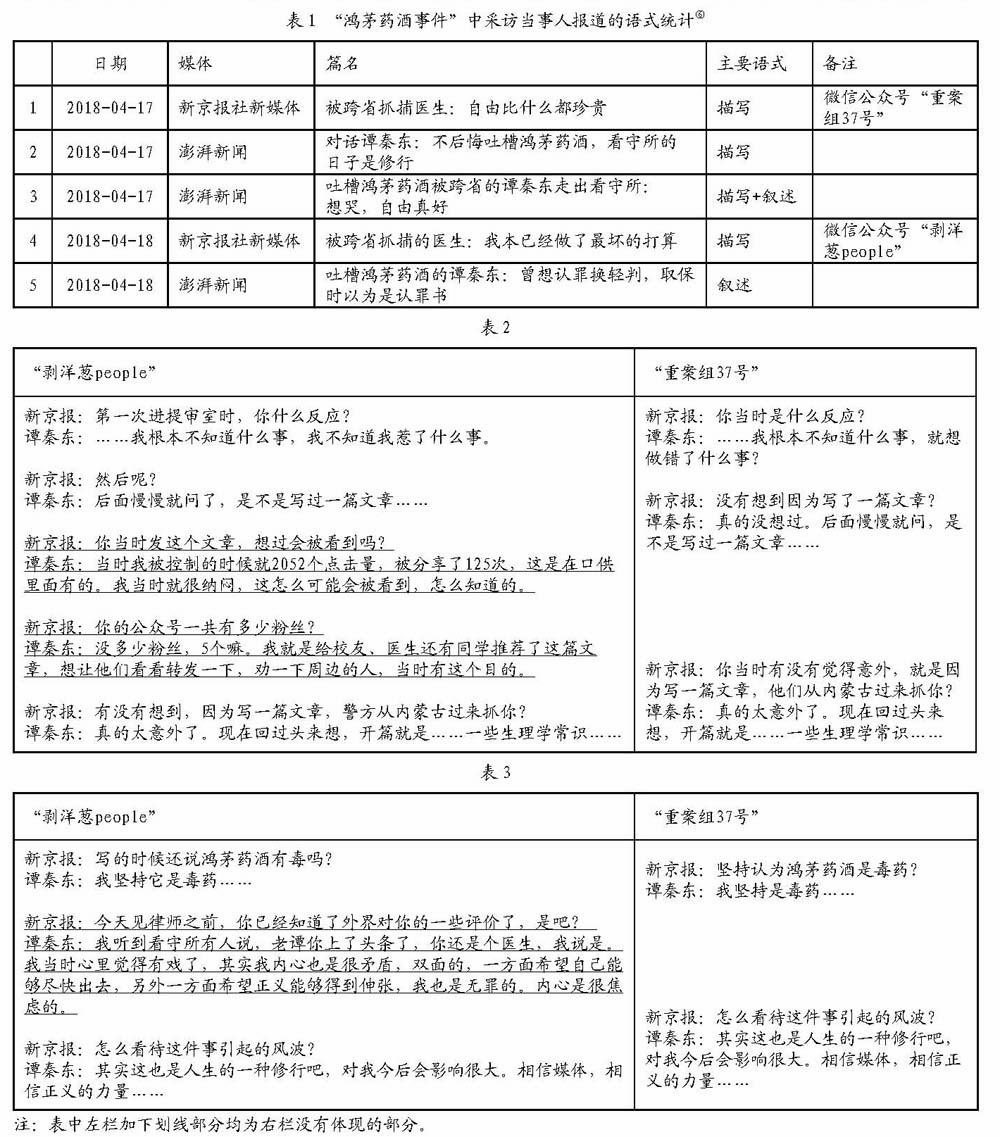

语式分析是叙事话语分析的重要组成部分④,一般说来,语式分析主要涉及到两种语式:描写和叙述⑤。在“鸿茅药酒事件”中,两家媒体采访当事人的报道一共有5篇。分别如表1所示。

表中的5篇报道,描写语式表现为直接引语的采用,使得叙事接受者身临其境,能够更清晰、更直接地认识事件;而叙述语式采用转述的形式突出报道重点。从表中可知,新京报社新媒体倾向于采用描写语式,澎湃新闻的报道中两种语式均衡使用。但是在新京报社新媒体的两篇同样主要采用描写语式的报道中⑦,作为同一次采访产物,其文本内容却存在明显差异。

表2、表3是新京报社2篇对话当事人报道的文本差异对比(节选)。

就新闻叙事的逻辑结构来分析,表2中文本主要涉及到一条线索:谭秦东因发文被捕对他本人来说是意料之外。其中,“重案组37号”的文本信息单一,而“剥洋葱people”披露了更多细节:谭秦东因发文被捕——文章阅读量低、粉丝少——冷静下来谭分析文章内容也认为没有问题,逻辑合理顺畅,用更加丰富的情节描写将谭对自己因发文被捕而感到意外的前后交代清楚了,文本的故事性、可读性更强。再看表3中的文本,在说明谭秦东坚持认为鸿茅药酒是毒药的情况下,“重案组37号”两个情节之间明显存在逻辑断层:是何原因使其遭受无妄之灾后还能坦言相信正义的力量?而“剥洋葱people”的文本补充了这一细节:谭知道媒体和社会在解决这场风波中起到的作用,因此对媒体和社会抱感激之情、对未来有期望,行文逻辑完整。

由此看来,描写语式和叙述语式各有其长,但情节取舍时应保障前后文逻辑衔接合理,对情节发展起重要作用的描写或叙述仍应当保留。

3 背景新闻报道中叙述段搭配效果分析

从叙事接受的层面上来说,新闻背景在新闻叙事中发挥了重要作用⑧,如果将一个事件里面所有新闻报道看作一个叙事整体,那么这些报道中的背景新闻也将在整个新闻叙事中起到重要作用。在“鸿茅药酒事件”中,澎湃新闻和新京报社同样都发表了有关“鸿茅国药”企业的相关新闻,这些新闻在整个事件中可以担任背景新闻的角色。

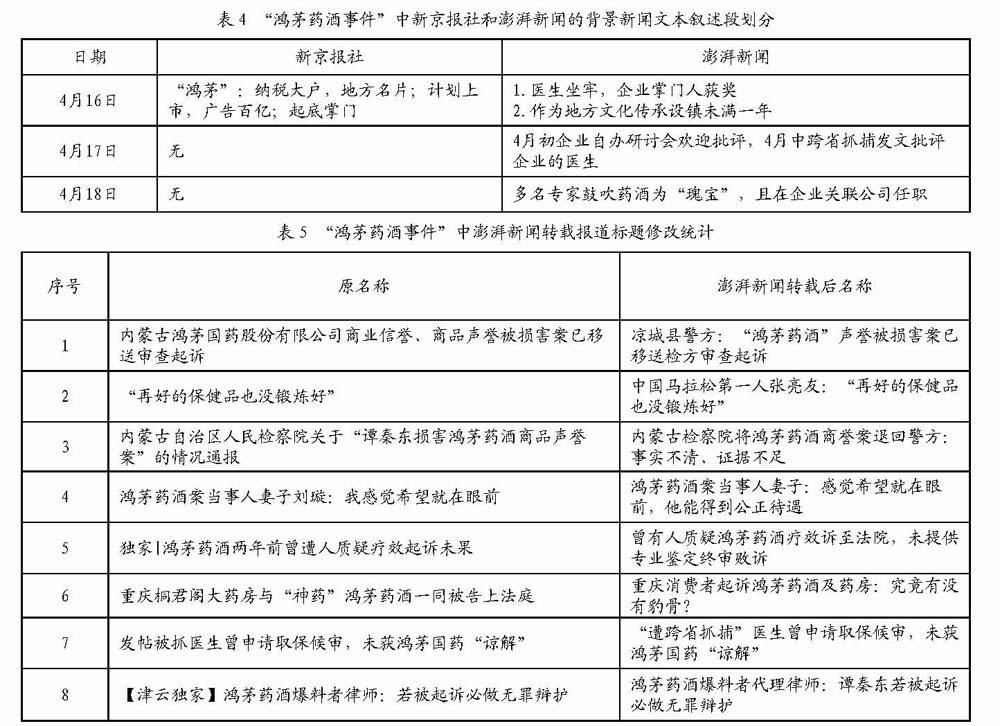

我们可以使用格雷马斯先生进行序列划分的方法⑨来分析新京报社和澎湃新闻针对“鸿茅药酒事件”所发表的背景新闻文本,目的是明确在这些背景新闻的文本中具体拥有的叙述段,发现这些叙述段在既定的搭配之下将发挥何种作用。从表格中我们可以看出,新京报社4月16日的原创报道主要敘述了三个并列式的内容,体现了新闻叙事结构上的客观、全面。相比新京报社的这篇报道,澎湃新闻发表的4篇原创背景新闻使用了四对呈反差状的叙述单位,既表达了媒体的态度,又使叙事接受者了解到媒体态度的缘起,更容易认可媒体态度。

叙述段的不同序列排法对叙事接受造成了一定的影响。传统媒体要求全面、客观、公正,而新的社会形势下:如何在海量信息中迅速抓住受众的眼球?如何在信息的疲劳轰炸中使叙事接受更加有效?这些无一不是在传统的基础上对新闻叙事提出了更高的要求。

4 被“整容”的标题突出报道的故事性

笔者在整理分析澎湃新闻就“鸿茅药酒事件”转载的新闻报道中发现了一个有趣的现象:她将大部分转载报道的标题作了“整容”。

从表5中可以看出,第1~2条澎湃新闻在原标题的基础上增加了叙述者,使新闻叙事的故事感增强;第3~6条其在原标题的基础上增加了叙述的关键信息,提早曝光新闻叙事关键情节;第7~8条其在原标题的基础上替换或增加了新闻叙事的冲突、敏感信息。这一系列的增删修改提升了报道的故事性、可读性,体现了澎湃新闻对新的传播需求作做出的积极应对。

5 结论

当下,纸媒的衰退并不意味着整个传媒行业的衰退,相反,只不过是将信息传播的阵地由“纸上”转移到了“网上”。《孙子兵法》有云:“夫地形者,兵之助也。……知此而用战者必胜,不知此而用战者必败。”“纸”和“网”的“地形”“地势”相异甚远,要“战”而胜,就必须了解互联网。新闻不仅仅是讲故事,还受行业规则和社会责任的限制。在“鸿茅药酒事件”中,新京报社和澎湃新闻担当了行业责任,通过跟踪报道事件进程、采访报道事件当事人以及对背景信息的披露,及时发出权威的声音,正确地引导了舆论。但是二者针对事件中同类信息的新闻报道的叙事选择有所不同,新京报社更合理地分配了新闻叙事中的功能单位和迹象单位,语式选择和逻辑结构中更显合理,一系列报道逻辑清晰、重点突出,使叙事接受更全面;澎湃新闻巧妙组合叙述单元构成两两对应的反差组,使新闻叙述文本可读性更强。由此看来,在新闻叙事中,不同的媒体不仅应当合理利用自身的优势,也要努力争取借鉴对方的有益经验,才能讲好新闻这个故事。

注释

①其中新京报社共计发表报道18篇,澎湃新闻共计发表报道43篇。

②罗兰·巴特先生在《叙事作品结构分析导论》一文中就文学作品曾指出:“既然任何系统都是类别明确的单位的组合,所以首先应当把叙事作品切分开来,确定可以分布到为数不多的类别中去的叙述话语的切分成分;一句话,应当确定最小的叙述单位。”他认为叙述的单位可以分为分布单位(普罗普所谓“功能”)和迹象单位,分布单位映射核心情节,迹象单位单位辅助情节发展。新闻报道因为承担着传播信息的主要作用,所以大多数属于功能性较强的作品,在功能性层面,新闻报道和文学作品有一定的相通之处。

③导致这种做法的一个重要原因是澎湃新闻作为一家新媒体对时效性的极致追求,而《新京报》作为一家传统纸媒,可供刊登此事件的版面有限,所以报道中必须尽量全面。

④兹维坦·托多罗夫先生在《叙事作为话语》一文中就文学作品指出:“我们将把话语的手段分为三部分:表达故事时间和话语时间之间关系的叙事时间,叙事体态或叙事者观察故事的方式,以及叙事语式,它取决于叙述者为使我们了解故事所运用的话语类型。”

⑤这两种语式在新闻报道中也得到了广泛运用,描写语式在新闻叙事中主要表现为将报道对象的话语直接告诉受众,而叙述语式在新闻叙事中主要表现为将报道对象的话语通过记者的口转述给受众。

⑥这里不是说在这些报道的新闻叙事中,就只涉及单一的某一种语式,而是根据笔者对这些叙事文本的分析,发现这些文本中主要是采用了某一种或者两种语式,其他语式则体现得不明显。

⑦两篇报道分别是:2018年4月17日微信公众号“重案组37号”发表的《被跨省抓捕医生:自由比什么都珍贵》;2018年4月18日微信公众号“剥洋葱people”发表的《被跨省抓捕的医生:我本已经做了最坏的打算》。

⑧何纯先生在《新闻叙事学》中认为“新闻背景对叙事情境的构造作用不可忽视”,它起到了两种作用:解释和暗示。他还指出:在新闻叙事修辞中,可以采用三种修辞手段:告之以事、服之以势和晓之以理。这里的告之以事就是说用事实说话,事实可以包括背景事实、情景事实、数据事实和场景事实。晓之以理是“通过巧妙地建立起新闻与事实之间的联系来说理,不着痕迹地将他们(新闻与事实)放入某种情境,使受众自然地作出逻辑判断,从而接受修辞者要表达的‘理。这两种修辞手段都体现了新闻背景在新闻叙事中的重要作用。

⑨A·J·格雷马斯先生在《叙述信息》一文中就文学作品的文本内容进行序列划分时提到:使用叙述单位来标注文本语句的功能和行动元,以及在组织语句时可以用构成“叙述段”的规则系统。基于文学作品和新闻报道文本在一定程度上有相通之处,我们可以使用格雷马斯先生进行序列划分的方法来分析新京报社和澎湃新闻针对“鸿茅药酒事件”所发表的背景新闻的文本。

参考文献

[1]张寅德.叙述学研究[M].北京:中国社会科学出版社,1989.

[2]何纯.新闻叙事学[M].长沙:岳麓书社,2006.

[3]华进.云之话语,钟之逻辑:叙事学视域下的网络新闻研究[D].武汉:华中科技大学,2013.

[4]舒静婷.新媒介技术驱动下新闻叙事的嬗变[D].湘潭:湘潭大学,2017.

[5]方毅华.新闻叙事与文学叙事的三大界限[J].新闻与写作,2010(5):94-96.

[6]卢长春.从叙事结构看新闻叙事与文学叙事[J].知识经济,2011(2):176.

[7]聂志腾.网络新闻叙述时间的特征及其影响[J].新闻爱好者,2012(4):10-11.

[8]聂志腾.刍议网络新闻的叙述模式[J].新闻爱好者,2012(5):62.

[9]李倩男.网络新闻叙事研究[J].新闻世界,2012(2):23-24.

[10]李薇.新闻叙事者的前理解与受众认同[J].江西社會科学,2015(9):235-238.

[11]彭柳.新媒体时代的新闻叙事及文本特征[J].编辑之友,2017(11):57-60.

作者简介:黄 景,研究生在读,研究方向为新闻学。