人大开幕日,固定20年

会议召开时间固定,不仅是个形式问题, 也是实质问题,只有健全会期制度,才能使人民代表大会实实在在地发挥作用。

十二届全国人大产生后,常委会领导到地方调研时,在山东就听到了地级市要求有立法权的反映。

今后国家机关出台的政策、制定的文件,凡是涉及宪法问题的都可能要事先接受全国人大常委会的合宪性审查。

南方周末记者 贺佳雯

南方周末实习生 陈珏伶

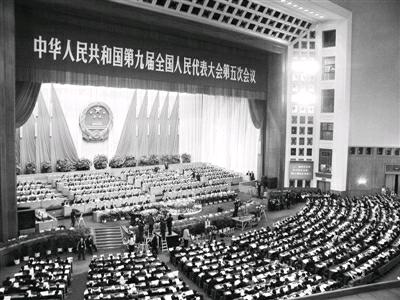

2018年3月5日,2980名第十三届全国人大代表将齐聚北京,共商国是。这是3月5日被确定为大会固定开幕日之后,全国人大第二十次召开全体会议。

曾任全国人大常委会研究室主任的程湘清告诉南方周末记者,1998年之前,全国人民代表大会的开会时间一直不固定,除了10月,其他月份都召开过全国人民代表大会。

“那是因为有国庆节,不方便开会。”已年届八旬的程湘清说,1998年,九届全国人大产生后,明确在每年3月5日召开会议。

在他看来,过去开会日期不固定,人大无法主动地开展活动,甚至连宪法规定的一些职权都形同虚设,“确定开幕日期,是人大制度走向规范和成熟的标志。”

为什么是3月5日?

1982年,起草中华人民共和国成立后第四部宪法时,规范全国人大开会日期一度成为热点话题,在宪法修改委员会第二次全体会议上,荣毅仁、耿飚、康克清都提出,应该定出开会时间。

时任全国人大常委会法制委员会副主任的王汉斌在接受《中国人大》杂志访谈时回忆,荣毅仁当时提出:“人大开会没有固定日期,看起来主动,实际上很被动,对发展民主、加强法制都不利。”

耿飚认为固定了开会日期,人大常委会委员也好安排工作和视察参观。康克清则提出了具体建议,认为开会时间最好是在每年11月到次年1月之间。

宪法修改委员会秘书处考虑了大家意见后,在宪法修改草稿初稿中曾写下“在每年第一季度召集”。但也有人认为,固定会期有时难以做到,以不规定为好。最终,中央讨论后确定在宪法中暂不规定人大开会的日期。

但每年度全国人大常委会、国务院、最高人民法院、最高人民检察院的工作安排,包括国民经济和社会发展计划、国家的预算等,都要通过全国人大召开会议予以批准。

“在每年较早的时候召开,对国家当年乃至今后一个时期的工作是更有利的。”全国人大常委会法制工作委员会原副主任阚珂告诉南方周末记者。

他举例,二届全国人大四次会议是在1963年11月17日开幕的,12月3日闭幕。到了年底才审查批准当年的计划和预算,显然失去了实际意义。

由于我国的预算年度是按自然年,也就是自1月1日起至12月31日止。人大最佳开会时间本该是预算年度开始前的某一个时间,这样从1月1日起就可以开始按照全国人大批准后的预算执行。

但我国的预算编制还要考虑上一年预算执行情况,全国人大法工委研究室副巡视员刘运龙对南方周末记者分析:“审批当年的预算和上一年预算执行情况,是在同一次全国人大会议上。”

如何寻找最合适的时间就成了问题。

最早的解决方案是在1958年提出的,是年6月29日,第一届全国人大常委会第九十八次会议决定,为了便于及时制定国民经济计划和国家预算,第二届全国人大第一次会议于1959年1月召开。

由于1959年国民经济计划发展的主要指标,需要根据中共八届六中全会的要求进行重新编制,二届全国人大一次会议的召开时间又被推迟到1959年4月,此后的召开时间一变再变。

不过从1985年开始,每年全国人代会都已安排在3月开幕,阚珂还注意到具体日期也不断提前,1985年是3月27日,1986、1987、1988连续三年是在3月25日开幕,1989年是3月20日。

经过几年实践,1989年4月4日,第七届全国人大第二次会议通过的《全国人民代表大会议事规则》明确规定:全国人大会议于每年第一季度举行。

之后,会议召开的具体时间继续提前:1992年是3月20日,1993年是3月15日,1994年是3月10日。

1995年,会议开幕日期再次提前。阚珂至今还记忆犹新,在1994年9月5日召开的全国人大常委会秘书长办公会议上,主持会议的秘书长提出,1995年全国人代会的开幕时间能不能比1994年再提前10天,也就是3月1日开幕。“这要征求一下国务院的意见。”

最终没有提前10天,而是提前5天到3月5日开幕。但这次没有固化,1997年又改成了3月1日。

1998年,九届全国人大一次会议的开幕日再次恢复为3月5日。此后20年,人代会的召开时间一直固定在3月5日。

“总之全国人大会议的开幕时间逐步提前,是有意识而为之,但考虑到1、2月份可能赶上春节,提到3月5日,是合适的。”阚珂说。

在全国人大常委会办公厅研究室原主任程湘清看来,会议召开时间固定,不仅是个形式问题,也是实质问题,只有健全会期制度,才能使人民代表大会实实在在地发挥作用。

从“良性违宪”到“改革于法有据”

健全会期制度这20年间,是中国法律体系不断完备的20年。1998年产生的九届人大,在八届人大发挥专门委员会和常委会工作机构在立法中作用的基础上,进一步提出对法律草案一般实行三审制。

梳理人大立法轨迹,不难发现立法和改革之间微妙的关联。改革是要打破现有体制,促进建立新的制度体系,但立法则需相对固定,保持稳定性。

改革开放初期,由于法律体系不健全,实践中,有些地方为了改革需要,便突破法律规定进行创新,这在法学界被称为“良性违宪”。

但十八大之后,这种“法律为改革亮绿灯”的时代已经画上句号,尤其是十八届三中全会提出“凡属重大改革要于法有据”后,立法授权已经成为常态,据全国人大常委会法工委统计,这五年,全国人大常委会通过的授权决定和改革决定已经达到20件。

这20年的立法实践中,一个代表性事件是2015年人代会期间,通过修改立法法,授予所有地级市拥有立法权。

在此之前,除了省级人大及其常委会外,只有“省、自治区人民政府所在地的市、经济特区所在的市和国务院批准的较大的市”的人大及其常委会才能制定地方性法规。这些市在立法法修改之前统称为“较大的市”,共有49个。

“但随着社会经济的发展,一些城市迅速崛起,出于依法推进经济社会发展和社会治理的需求,这些城市相继向国务院提出申请,请求批准成为‘较大的市。”全国人大法工委研究室副巡视员刘运龙说,广东的东莞市、浙江的温州市就是其中的代表。

十二届全国人大产生后,常委会领导到地方调研时,在山东就听到了地级市要求有立法权的反映。

十八届三中全会的召开,让这些地方看到了希望,三中全会关于改革的“决定”中提出,逐步增加有地方立法权的较大的市的数量。“那对于‘较大的市应该如何界定、由谁确定?人们在认识上有些疑问。”刘运龙说。

文件一发,立即又引来一拨城市要求被批准成为较大的市,“不过国务院相关部门一个也没有受理。”时任全国人大常委会法工委副主任阚珂说。

“由国务院批准成为较大的市,在法理上也不太顺。”阚珂说,国务院批准谁是较大市,当地的人民代表大会和人大常委会就有了地方立法权,这就意味着较大的市的立法权是国务院给的。

“由国务院赋予较大的市人民代表大会和常委会立法权,这不扭了吗?”阚珂说。

一年之后,四中全会没再提“较大的市”的说法,正式提出赋予地方立法权。2015年的人代会上,地级市的“立法梦”终于实现。

全国人大通过修改立法法,赋予了所有设区的市以及广东的东莞市和中山市、甘肃的嘉峪关市、海南的三沙市四个不设区的市地方立法权。

立法过程中,各个政府部门之间因为利益纠葛,而产生的博弈、妥协,最终达成共识的这一过程,在人大制度变迁中留下了印记。

2015年立法法修改时的“税率之争”正是其中之一,刚开始的草案表述是:“税种、纳税人、征税对象、计税依据,税率和税收征收管理等税收基本制度只能由法律规定。”

“后来看到草案不一样。”全国人大代表、华中师范大学教授周洪宇对南方周末记者回忆,一些代表看到这一稿删去了关于“税率”的规定吓了一跳。

阚珂参加了草案的修改工作,据他回忆,3月9日草案引起各方议论后, 3月10日,法工委的工作人员立即在各个代表团听取讨论意见,并通过网络、传真、电话向总部报告。

“10日晚,总部整夜灯火通明,我们逐条整理汇总代表意见,据此修改完善立法法修正案草案。”阚珂说,此后草案经过修改、报中央批准、全国人大会议主席团审议通过、全国人大代表审议通过……最终将“税率”写入立法法。

“全国人大代表是立法的主体,要充分尊重代表意见。”阚珂说。

合宪性审查将有很大的动作

人大的一项重要职能是监督。过去20年以来,这项工作不断改进和加强。在阚珂的记忆中,2005年5月,第十届全国人大常委会在黄河沿岸开展水污染防治法执法检查工作具有范本意义。

不同于以往的执法检查启动会,那次会议上,根据调研分析,第十届全国人大常委会副委员长兼秘书长盛华仁提出:完成“十五”期间环保计划已不可能。

盛华仁分析“十五”期间重点流域治理污染的投资和项目完成情况是,“十五”期间安排投资1580亿元,项目2130项。但截至2004年底,5年时间耗费4年,投资只完成计划的42%,项目投用也只占计划的40%。

一年后,2006年全国人大会议闭幕后举行的总理记者会上,时任总理温家宝回答记者提问时,坦承“十五”期间的环境指标没有完成,印证了盛华仁的分析。

令阚珂至今印象深刻的是,检查组在黄河岸边亲眼看到上游排污水、下游取饮用水。白银有色(集团)公司生产设备老化,工艺技术落后,水、大气、固体废物污染三者叠加,这个企业与周围小企业的二氧化碳年排放量达9.5万吨。检查组一进入厂区,就被呛得难以忍受。

那次检查结束后,盛华仁代表检查组向第十届全国人大常委会第十六次会议报告了检查情况。并协调国务院有关部门,帮助甘肃白银公司和宁夏解决缺水困难。

“那次(执法检查)不可谓不深入,查出的问题不可谓不准确,对原因的分析不可谓不透彻。”阚珂回忆道。

进行那次执法检查时,人民代表大会监督法尚未出台。2007年人大监督法实施后,执法检查更加理直气壮。

依照监督法,人大监督的手段还包括专题询问和专题质询,这也是人大监督政府的又一制度创新。

2010年,全国人大常委会首度尝试专题询问这一方式,到本届全国人大履职期间,专题询问最大的变化在于应询者级别的提升,从部级领导提升到国务院领导。

2014年12月28日,副总理马凯偕7个部门负责人应询,回答人大常委会组成人员关于统筹推进城乡社会保障体系建设工作情况的专题询问。之后,副总理汪洋、刘延东,国务委员王勇、郭声琨等国务院领导也先后到会应询。

专题询问的制度化建设不断迈步,但另一种更严厉的监督手段“质询”却一直没有启动。全国人大常委会法工委相关人士回应南方周末记者说,“法律依据已有,只要有人提出,就可以启动。”

人大监督不仅针对政府的具体行政行为,还包括对规范性文件的备案审查,根据2017年12月全国人大常委会法工委所做的备案审查工作报告,近5年来,全国人大常委会共对4778件规范性文件进行了备案。

“十九大提出合宪性审查之后,下一步将会有很大的动作。”2018年2月8日,全国人大常委会法工委法规备案审查室主任梁鹰告诉南方周末记者,今后国家机关出台的政策、制定的文件,凡是涉及宪法问题的都可能要事先接受全国人大常委会的合宪性审查。

设县级人大专委会一波三折

监督别人,人大自身的制度建设也在不断完善,显著标志之一就是缩小了城乡之间选民的差距。

最开始,农村人大代表所代表的人数是城市人大代表的8倍,后来缩小到4倍,2007年,中共十七大报告提出“逐步实行城乡按相同人口比例选举人大代表”。

由于有“逐步”二字,有人建议可以先从4倍缩小到2倍,再到相同比例,“但全国人大一步到位了。”阚珂告诉南方周末记者,2010年修改选举法时,按照“人人平等、地区平等、民族平等”的原则,直接确定了城乡按相同人口比例选举代表。

选举制度是人大制度的基础,各级人大的机构建设则是组织保障,十二届全国人大产生后,着力推进了县乡人大的机构建设。

2015年,全国人大常委会修改了地方人大组织法,规定县级人大根据需要可以设立法制委员会、财政经济委员会等专门委员会。

事实上,早在1979年7月1日通过的地方人大组织法就规定,县级以上人民代表大会、常务委员会根据工作需要可以设立办事机构。

没料到,全国人大据此想在地方人大常委会设置法制委员会时,遭到了编制管理部门的反对,理由是县级人大设置的办公室是办事机构,但人大常委会设法制委员会就不是办事机构。

于是,全国人大常委会法工委在1995年修改了地方人大组织法,将措辞改成“设立办事机构和其他工作机构”。

但编制管理部门仍不同意设立工作机构,十二届全国人大最终在文字表述上作了调整,改为设置专委会,不加“工作”二字,方获编制管理部门同意。

今年2月24日,十二届全国人大常委会第三十三次会议在京闭幕,这是当届人大常委会的最后一次会议,对宪法宣誓制度进行了修订。

“确立宪法日、实行宪法宣誓制度是人大制度的一大进步,”中国社会科学院法学研究所副所长莫纪宏如是评价,“这是对宪法的一种承诺。”