地方院校理工科大学生就业能力现状及提升路径

赵学琴

(许昌学院 城乡规划与园林学院,河南 许昌 461000 )

毕业生就业难作为一个社会共性问题,促使地方高校更应该关注学生的就业状况,提升学生的就业竞争力,毕竟毕业生的顺利就业关系着学生个人和家庭的前景,影响高校的就业与招生,更关系着高等教育的良性发展[1,2].提高和改善大学生职业素养和就业能力不仅是高校和用人单位的需要,更是当前大学生迫切盼望的.地方本科院校在转型发展中首先要做的就是对过去的办学定位进行重新审视,要充分适应地方经济发展形势,在专业设置与就业指导模式上进行创新.通过这种方法也能加强大学生对社会的适应性,而且合作教育能使高校与用人单位,乃至整个社会都密切联系起来[3,4].

1 地方院校理工科大学生职业素养和就业能力现状调查

大学生职业素养与就业能力的构成,有较多的学者进行了分类,比较通用的是将大学生就业能力分为专业知识与技能、个性发展、思维方式等多种能力的综合表达,其核心为专业能力、学习能力、实践能力、创新能力等.职业必备的能力中有沟通能力、资质能力、学习能力、时间观念、抗压能力、团队合作等.根据大学生职业素养和就业能力分类,编制了《大学生职业素养和就业能力调查问卷》,信效度检验,在许昌学院、周口师范学院等本科院校中发放,共发放问卷400份,回收问卷360份,其中有效问卷326份,有效率为90%.调查对象中男生占61.3%,女生占38.6%,由于理工科专业大学生男生比例高,所以调查符合学生专业实际,能普遍反映学生的基本情况.

1.1 大学生对就业形势的整体认识和期望

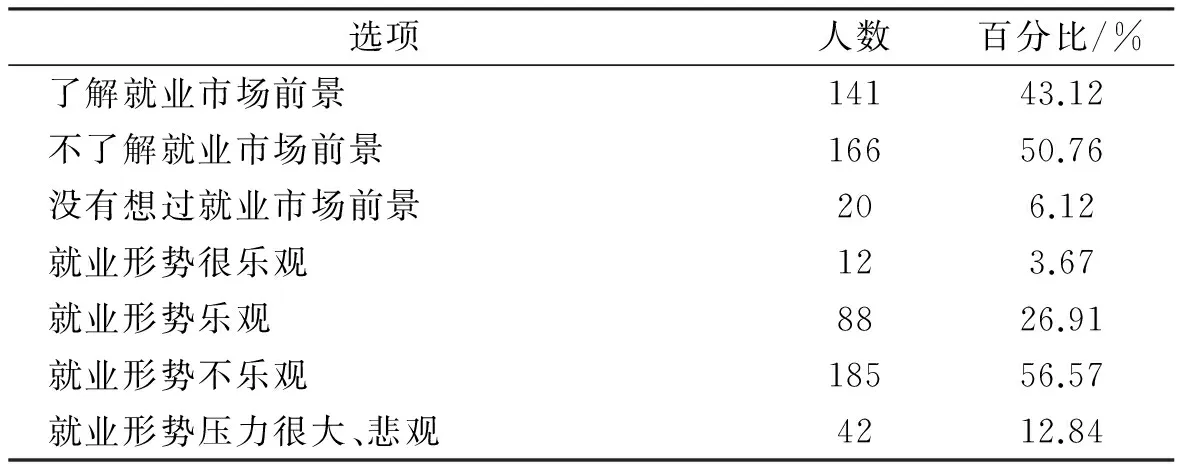

多数学生对将来的就业前景认识不清晰.50%的学生表示不了解就业前景,42%的学生反映了解一点,但不深入,56.7%的学生表示将来的就业形势不容乐观,12.8%的学生表示就业压力很大,感到很悲观(表1).可以看出,目前学生对于就业,一方面认识到就业压力大,另一方面对于自己将来的就业定位并没有清晰的认识,不了解就业前景.这给学生带来了择业期的焦虑、迷茫等负面心理情绪.

通过调查发现,在大学生对职业素养锻炼的需求认知上,43.5%的学生认为现在的自身素质不能达到用人单位的要求,有待提高,47%的学生认为自己勉强可以达到用人单位的要求,可以看出大学生普遍认为自身素质还需要提高,不能胜任用人单位的要求,也可以看出学生也希望继续提高完善自己.75.7%的学生希望通过学校职业教育提高自身的发展和就业能力,可见,大学生对于职业素养还是非常期望能得到有效的指导(表2).

表1 学生对就业前景认识和对就业形势的判断

表2 学生对自身职业素质的认识和对职业素质锻炼的认识

1.2 大学生对自身职业素养的评估

在职业素养中,用人单位一般比较看重学生的团队合作能力、实践能力、创新能力、大学生的自制能力和时间观念.调查发现,在团队合作的领导者、出谋划策者、配合者、执行者分工中,有38%的学生选择执行者,将近27%的学生选择配合者,可以看出有65%的学生在团队合作中愿意配合和合作.44%的学生普遍重视自我控制和调节的能力(表3).而一半多的学生对自身控制和调节能力不够重视,大学生缺乏自控能力会导致很多自身素质的不足,所以,这也是有待加强的地方.

表3 学生的团队合作情况、自控能力、时间观念和学生实践能力和创新能力

在学生的时间观念上,评估自己从来不迟到的学生占23%,可以看出近70%学生不论在上课或其他场合,都有过迟到的现象,时间观念并不是非常强.对于自己的创新能力和实践能力的培养多数学生是听学校的安排,被动的养成教育,只有23%的学生会自己寻找方法和途径去培养和锻炼自己的创新能力和实践能力(表3).

1.3 大学生为就业所做的准备

对于就业前要准备的知识和能力中,53%的学生并没有刻意的准备,有5%的学生不清楚要准备什么样的知识和能力(表4),可以说大约有60%的学生并不清楚就业需要学习和掌握哪些知识和能力,他们多数是根据学校所开的职业规划和就业创业课程来学习,而对于学校要求之外的知识储备并没有过多关注,也不知道如何关注.由此可以看出,对学生的职业教育和就业引导高校还是需要给学生有整体规划和具体指导的.

表4 学生的就业准备和学生参加职业培训情况

地方本科院校的大学生多数来自农村,进入大学后普遍找兼职工作,一方面是为了赚取生活费,减轻家庭负担,另一方面是想锻炼自己,认识社会.调查发现有67%的学生在大学里做过兼职,很多是从事商品促销、发传单等短期的工作,这部分比例占43%;第二类是寒暑假期间到工厂去做流水线工人,这样一两个月虽然工作辛苦,但工资待遇高,这部分学生占到36%,而参与专业或将来职业相关的兼职工作的占到47%(表5).可以看出,虽然挣工资是兼职的主要目的,但大学生也会考虑从事专业或职业相对口的工作,来提高自身对就业形势和职业要求的认识,感受自己适合的职业和就业环境,锻炼自己不断胜任用人单位的要求.很多在寒暑假做完流水线工人的学生回到学校后,更加认真的对待专业学习和职业选择,他们普遍感受到工作的不易,更加珍惜在校学习的机会,也更加看重将来从事自己擅长的技术类工作.

表5 学生是否兼职为就业准备及学生兼职的类型与就业的匹配度

为了就业,很多学生会考各种职业资格证书,特别是理工科专业的学生,比如计算机等级证、二级建造师证,调查显示,60%的学生考过相关的职业资格证,将近30%的学生参加过职业指导和职业素质、就业能力相关的培训和讲座,而且反应收获很大,非常有用.有34%的学生表示参加过职业和就业相关的培训,但主要是为了拿学分,自己并没有深入学习,也没有感觉对自己有什么用处,这部分人群中,通过访谈深入了解发现,这部分学生不准备一毕业就就业,而是准备考取硕士研究生,他们主要的精力还是放在了专业学习上,对就业并没有过多关注.

1.4 大学生对职业素养和就业教育的需求

大学生认为自己需要提高的职业素质主要分别是专业知识、社会实践、考取研究生,分别占69%、67%、43%的比例.可以看出,学生对于求职,认为自己最缺乏的仍然是专业知识,有的同学感到专业没学好就找不到好工作.理工科专业的学生很多都会依托专业来就业,所以,有过硬的专业知识和技能,才是他们找到好工作最大的信心.学生普遍认为应该提高的职业素养主要有专业知识和技能,占到80%,良好的沟通能力和人际交往能力,占到70%,好的心理素质和工作责任心,占到57%,团队合作能力,占51%,前沿技能,占到37%.学生最希望得到的就业指导和服务主要是人才需求的信息,占到56%,职业生涯规划与职业发展之道,占到49%,本专业往届毕业生的就业状况,占到46%,上一届毕业生的求职经历,占到42%,个性化的就业指导,占到39%,国家的就业政策,占到34%(表6).

表6 学生认为应该培养的职业素养

2 地方院校理工科大学生职业素质和就业能力提升路径

就业能力的养成过程需要从感性认知到理性认知,再把意识认知转化为行动,使能力迁移与内化,通过不断实践将能力固定化,进行长期的实践逐渐将能力定型,成为一种内在的能力.

2.1 构建基于工科教育能力大纲要求的立体化,多元化的能力培养方案

通过整合“职业技能竞赛”、“职业能力大讲堂”、“非专业素质竞赛活动”、“社会实践”等活动资源,引导学生树立明确的专业发展方向.调查发现地方院校大多都开有公共选修课,但课程所涉及学生就业能力提高的课程不多,而且现在学生获得信息渠道日趋广泛,加之学生思想的多元化,在课程的选择上也是凭其爱好,比较随意,如果课程没有正面的引导,学生就迷失在浩瀚的信息海洋中,往往起不到应有的效果.因此应该根据工程素养和职业能力,制定出符合理工科学生将来就业所需要的职业能力培养方案,要求学生在选修课程中必修哪些课程,并参与哪些实践类活动,来完成工程素养的锻炼.

2.2 完善职业和就业课程,建立“跟踪订单式就业指导教育模式”

设立规范的职业规划课和就业创业课程,在保证学时和学分的基础上,提高学生的参与热情和重视程度.目前很多高校都开设了与职业能力相关的公共课程,但也存在着课时少、学分少、过关容易,学生不够重视的情况,可以将相关课程的考核方式延至跟踪模式,即学生在校期间先设立自己的学业规划与职业规划目标,并按固定模式提供为这些目标自己所做出的努力,达到的程度以及改进提高的方向,这作为该课程开设前的形成性评价结果.任课老师根据该结果,为学生私人订制,打造适合他们的成长规划目标,因为学业规划或职业规划都是为了让学生的行为发生改变,才达到教育目的,而不只是使学生了解了相关知识这种流于表面的教育.

在课堂上,老师根据学生的规划,有针对性的教育指导,并协调为学生提供各种锻炼的机会和场合,学生也需要按照老师的指导去修改实践,制定详细的成长目标计划,逐步落实提高.在课堂后,任课老师将该生的职业规划与就业能力培养方案交给所在院系的辅导员、班导师,由辅导员再定期反馈督促其成长提高,作为该课程成绩之三.由辅导员核定,占30%,直至毕业签订就业协议,签到意向中的目标企业,为优秀,没有签到意向单位但就业的为合格,没有签到单位的为不合格,以此作为该生的最终成绩.以形成在大一到大四的连贯辅导体系.一方面让学生真正重视,有实际提高.另一方面,让职业教育也落到实地,充分发挥学校、教师、辅导员多方的合力,为学生打造一套完整的职业成长计划表,提交一番满意的职业成长成绩单,完成对社会企业的订单式人才培养需求,切实提高就业率,让学生真正受益.在成绩考核的占比中,职业规划教育前的评定占20%,职业规划课上的私人订制计划与实施占50%,职业规划课结束之后一直到找到工作前的坚持与修正占30%.

2.3 整合校园文化活动,提供就业能力培养的舞台

整合优化专业性社团,坚持“以赛促学、以赛促教、以赛促研”理念,围绕快乐学习思路开展工作,培养学生自主独立学习、自主管理、团队协作、创新思维等方面的素质,举办“就业能力提升”讲座,通过访谈以及学生向嘉宾提问的形式引导学生走出职业能力方面的困惑,并播放一些有代表意义的短片供大家讨论.其次,通过开展职业能力大讲堂活动,邀请知名专家或职业经理人,分专业分层次开展职业能力提升讲座.最后,通过开展辩论赛、朗诵比赛、演讲比赛、书画摄影比赛等活动来锻炼学生的语言及文字表达能力.

2.4 更新教学理念,转变教学方式

倡导行动导向、合作学习、问题教学等新方法,锻炼学生的学习能力、创新能力和实践能力.首先,加强师资队伍建设,构建“双师型”队伍,培养教师重视非专业能力培养,让学生学会学习,学会动手实践,学会思考和创新.其次,加强产学研来带动学生,推行“导师”+“学生”科技创新模式,由一名导师围绕某一专题,带领几名学生开展长期持久深入的学习研究,让学生参与到导师的科研项目中去,也让老师深入到学生的社会实践、挑战杯、技能竞赛等科技创新活动中,有老师一对一的跟踪指导,学生的科研水平、学习能力、创新能力,发展力都会得到有序的提高.

2.5 全员重视,加强宣传,营造氛围,提高学生就业能力培养的积极性

地方高校应建立全程化、全员化,立体化的就业能力培养生态环境,调动学校、教师、社会、用人单位、个人的积极性参与对学生的指导,加强与用人单位在职业素养和就业能力的订单式培养,根据地方经济发展需要调整专业设置和人才培养的目标,并加强与用人单位的合作,为学生提供实习实践的机会.通过专业老师、辅导员、学校工作人员的教育引导学生认识到个人就业能力的重要性,营造培养非专业能力的氛围.首先,要统一思想,从上到下重视大学生就业能力的培养,各部门齐抓共管,全员重视,集思广益,共同为大学生就业能力的提升提供机会和渠道,尤其广大学生工作者要积极引导学生认识就业能力的重要性,指导学生寻求合适的途径有计划的提高个人能力,并及时督促检查学生的实施情况,给予提醒和引导.其次,让学生更真实的了解社会,使学生深刻认识到就业形势的严峻性,了解社会需求人才的标准和倾向,让学生养成专业知识学习和就业能力培养两手都要抓,有目标有计划地将自己培养成应用型、复合型人才,激发个人非专业学习的内在动力.

[1] 吴御生,罗三桂.大学生就业能力培养路径选择[J].中国大学教育.2011,5(5):75-77.

[2] 杨 琳.大学生职业素养教育及评价研究[J].教育与职业.2010,8(24):179-180.

[3] 戎 静,姚国成.大学生职业素养教育现状及其路径探析[J].江苏理工学院学报,2014,20(3):105-108.

[4] 杨祖勇.大学生职业素养培养的思考[J].池州学院学报,2009,23(4):149-150.