力的合成实验研究:改进、争论与反思

马亚鹏

(银川市第九中学,宁夏 银川 750011)

力的合成是高中物理中重要的学习内容,平行四边形定则是矢量运算的基本法则,在物理学中具有举足轻重的地位.因此,如何优化力的合成教学是值得探讨的问题,其关键是力的合成实验的教学处理.本文通过综述力的合成实验研究的成果,对几个引起争议的问题进行深入的反思.

1 力的合成实验方案及其改进

1.1 力的合成实验的基本方案

教科书中的力的合成实验有以下两种方案.

方案1: 研究力的合成.[1]

图1 实验方案1

图1甲表示橡皮条GE在两个力共同作用下,沿着直线GC伸长了EO这样的长度.图1乙表示撤去F1和F2,用一个力F作用在橡皮条上,使橡皮条沿着相同的直线伸长相同的长度.力F对橡皮条产生的效果跟力F1和F2共同产生的效果相同,所以力F等于F1和F2的合力.

合力F跟力F1和F2有什么关系呢?在力F1和F2的方向上各作线段OA和OB,根据选定的标度,使他们的长度分别表示力F1和F2的大小(图1丙).以OA和OB为邻边作平行四边形OACB.量出这个平行四边形的对角线OC的长度,可以看出,根据同样的标度,合力F的大小和方向可以用对角线OC表示出来.

改变F1和F2的大小和方向,重做上述实验,可以得到同样的结论.

方案2: 验证力的平行四边形定则.[2]

(1) 把橡皮条的一端用图钉固定在A点,另一端用两根细线打一个结点B,两根细线分别挂上一只弹簧测力计,如图2(a)所示.

(2) 分别用力F1和F2拉两测力计,把结点B拉伸到O点,如图2(b)所示.记下O点的位置,先记下此时F1和F2的大小和方向,再用力的图示法将它们表示出来.

(3) 撤去一只测力计,只用一个力F拉测力计,同样将结点B拉到O处,如图2(c)所示.记下F的大小和方向,并用力的图示法表示.

(4) 改变F1、F2,重复实验.

图2 实验方案2

比较F1、F2和F的大小与方向,验证F1、F2与F是否满足平行四边形定则.

1.2 两种方案的比较

两种方案实际上都采用等效替代的思想方法,在力F能够等效替代F1、F2的前提下,寻找它们之间的关系.仔细研习教科书文本可知,两种方案均是验证性实验的设计思路.比较而言,方案1现象明显、形象直观,适合做演示实验.方案2取材简易,是中学物理中的常规实验之一,适合做学生分组实验,有助于培养学生的实验操作能力.

两种方案又各有不足:方案1中,3个力的大小一般情况下很难保证符合整数比(即钩码个数为整数且效果等效),因此,教师在教学处理时往往采用两分力垂直的情况下,如图1中3个力的大小之比为3∶4∶5.此外,要做好这一演示实验,需要在课前反复实验并标记位置,且改变力的大小重新演示时仪器操作和调整极其麻烦.方案2在课堂教学情境下,往往耗时较多(课堂观察结果发现,往往学生动手实验占掉大部分时间,则导致“分析与论证”环节草草收场).另一方面,实验室用弹簧测力计精度大,测量误差大,导致实验结果与预期不符.

1.3 对实验方案的改进

由于两种方案均有不足,对其进行改进引起了一线教师极大的兴趣,也提出了不少有价值的改进方案,现举几例分析如下.

改进方案1: 采用沙筒、沙粒,天平配合钩码进行实验,具体做法如下.[3]

图3 改进方案1

如图3所示,G和L1、L2、L3为带有吸盘的挂钩和定滑轮,P为沙和沙筒.实验中可以通过任意移动定滑轮位置改变F1、F2和F的方向,在图3甲中通过改变钩码的个数,即改变F1、F2的大小,在图3乙中通过改变钩码的个数和沙粒的质量以达到改变F的大小,从而实现调节的目的.

图4

这一改进方案对3个力的大小没有必须是整数比的约束,通过用天平测量沙与沙筒的质量,进而得出合力F的大小,对精确验证平行四边形定则打下基础.但是这一改进并未解决多次测量时仪器调整不便的问题.

改进方案2: 另一个改进方案如图4所示,[4]在一底座上固定两根竖直的金属杆,在杆的上端固定两个定滑轮A、B.演示时,先用一根绳子悬挂重物,平衡时绳子对重物的拉力等于钩码的重力.再分别将两根绳子一端连在重物上,另一端跨过A、B两个定滑轮后挂钩码将重物吊起,平衡时两个拉力分别为F1和F2.F1和F2共同作用效果与F单独作用效果相同.最后通过力的图示研究三者的关系,得出结论.

这一改进方案实际上巧妙运用了3力平衡的规律.其优点是仪器组装方便,只要悬挂在滑轮两侧的钩码的数量合适,总能够找到在某一角度下两个力的合力与第三个力等效.实验操作也方便,但是从教学的角度,三力平衡属于后面的内容,学生在未对平行四边形定则和共点力作用下物体的平衡条件有深入理解的情况下,理解实验原理存在困难.

改进方案3: 还有人自制了力的合成演示仪,[5]示意图如图5.

改进方案3利用滑槽(可固定木板)、弧形槽(可改变分力的方向)、固定螺杆和螺母(可将滑轮固定在弧形槽中任意位置)等制成演示仪.演示时,可将白纸贴在木板上并将木板插入立柱的竖直槽内.在与挂橡皮条的钉子(图中5)相平的位置安装一定滑轮,用几个钩码拉橡皮条使之伸长至某一长度并标记.分别在弧形槽中插入定滑轮,并分别将两细绳套通过定滑轮挂上钩码,缓慢移动弧形槽中滑轮的位置,直至橡皮条也拉伸到同一长度.记录钩码的数量,标记两绳子的方向.最后用力的图示作图研究3个力之间的关系.

1. 底座 2. 立柱 3. 木板 4. 定滑轮 5. 钉子 6. 橡皮条 7. 钩码 8. 固定螺杆 9. 弧形槽

图5 改进方案3

这一改进方案的优点是可以根据需要任意移动滑轮位置以改变分力的方向,可增减钩码的数目以改变两分力的大小,实验完成后可将白纸取出进行严格的作图,兼顾了演示的直观性和作图的精确性,还可以做多次实验,便于归纳总结出力的合成规律.然而,因为用钩码的重力来确定力的大小,使得分力不能连续变化,实际实验时往往也是选择特殊的情况进行,缺乏普遍性.这也是上述几个改进方案的共性不足.

图6 改进方案4

改进方案4: 针对上述实验的不足,有人提出利用现代信息化实验手段进行实验,[6]如图6,利用Dislab力传感器及其配套的力矩盘、钩码等器材获取精确的实验数据,并通过数表软件处理数据得出实验结论.

由于传感器的数据系统本身是按照平行四边形定则设计的,当输入力传感器的读数和两个分力之间的夹角后,数据处理系统立即会计算出合力的理论值,进而比较理论值和实验值,验证力的平行四边形定则.该实验运用现代技术进行探究,实验方案新颖,能够吸引学生的注意力,有助于激发学生的学习动机和探究热情.另外,该实验精度高、现代技术与物理课程深度融合,有助于培养学生的创新能力.这个实验一方面基于3力平衡原理设计,另一方面多数学校由于实验设备所限无法全面推广.

2 力的合成实验的3大论争

(1) 实验方案的验证与探究之争.

《普通高中物理课程标准(实验)》对本节内容的要求为“通过实验,理解力的合成与分解”,[7]但并未规定是验证性实验还是探究性实验,在实践中则出现了验证与探究之争.首先表现在人教版新教材明确采用科学探究的思路呈现教学内容,将传统的验证性实验方案2改为探究性实验.[8]其次,在一些优质课比赛中,多数采用科学探究实施教学,并且探究的实施较为到位、效果良好.[9]但也有一些人认为力的合成教学不宜采用探究式教学.持这种观点的人认为,平行四边形定则的探究难度大,且现有的实验方案并不能很有效地得出实验结论.

将科学探究作为重要的学习内容和学习方式引入高中物理教学是发展学生的物理学科核心素养具有重要途径,教师在教学中应根据学习目标与内容的特点、学生的能力与情感特征和教学条件等因素合理确定探究教学的目标、内容和方法.将验证性实验更改为探究性实验是科学探究的一种常见形式.因此,力的合成实验教学完全可采取科学探究的思路进行,问题的关键是如何提高探究的质量.

(2) 实验方法的传统与现代之争.

在实验方法上,上述实验方法除改进方案4外,均属于传统的实验方法.改进实验4用到了传感器技术,属于现代实验方法.除此之外,还有一些现代实验方法.如有人用几何画板的追踪功能将两个弹簧秤的拉力及夹角之间变化曲线定量地描绘出来,直观展示物理量的变化过程.[10]还有人用GeoGebra软件的矢量功能辅助力的合成教学,[11]即在运用实验得出平行四边形定则后,运用该软件动态、直观的特性帮助学生深入理解合力和分力之间的关系.

在现代技术尤其是作图软件、数据分析软件日新月异的今天,数字仿真实验、虚拟实验等备受青睐并被大量运用于课堂教学之中,大有替代真实实验的态势.仿真实验、虚拟实验在学生对物理过程等缺乏直观感性认识的情况下有其积极的作用,画图工具尤其是数值分析软件确实对一些复杂物理问题的解决提供了便利.正如任何技术的使用都有其边界条件,这些类型的实验替代不了传统实验,这是因为实验提供给学生一个纯化的物理操作环境,通过操作获取和建构知识、发展思维能力、培养求真精神.而用几何画板等软件在处理力的合成问题是以平行四边形定则为理论设计的“程序”,不论具体的力的数值如何变化,其运行结果总是符合平行四边形定则的,这里只有确定性的数学,在本质上与物理实验的精神是相悖的.

(3) 数据处理中理论值与实验值之争.

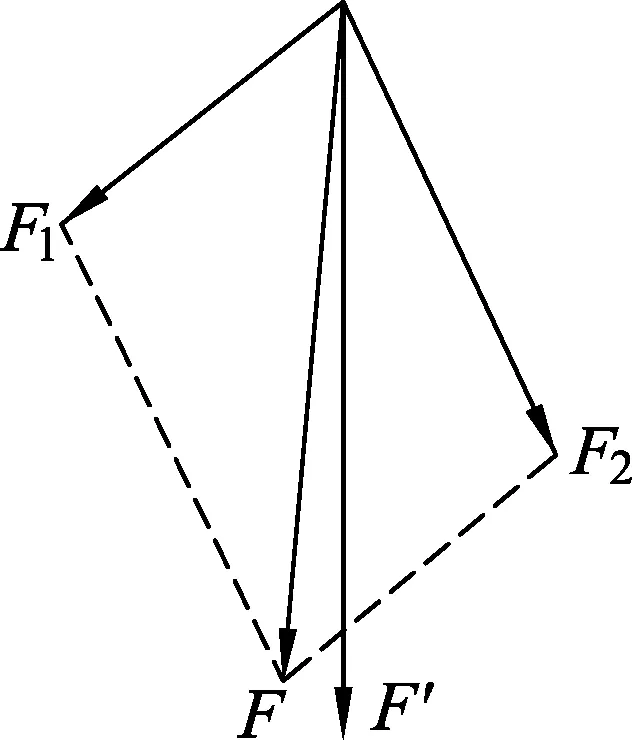

图7 数据处理示意图

实验方案2中,用一只弹簧秤测得的力F′为合力的理论值,还是用平行四边形定则画出来的对角线F为合力的理论值,这也是一个有争议的问题,如图7.有人认为前者是理论值,[12]理由是“此实验是验证力的平行四边形定则,所以力的平行四边形定则暂不能认为是正确的理论,但是那一个力就是那两个力的合力,这个理论一定是正确的,所以能真正替代F1和F2共同作用效果的是用弹簧秤拉出来的那个力F′,而F是在实验过程中平行四边形对角线这样一个实验操作得到的,所以是实验值”.反对者则认为,“我们要验证的是力的平行四边形定则,那根据这一理论得到的F′自然是理论值了;而为了验证这一理论,根据合力的定义,我们用一根弹簧秤去拉橡皮条,得到的F就应当是实验值”.[13]还有人在区分真实值、实验值和理论值的基础上,认为上述两种观点都是错误的,正确的观点应该是“验证力的平行四边形定则时的F和F′都是实验值(测量值),其中F′是间接测量值,F是直接测量值”.[14]

对实验值和理论值的争论陷入迷津之中,通俗地讲,理论值是理论导出来的数字,实验值是实验中测定的数据.仔细考查力的合成实验本身可以发现,实验的目的是寻找求合力的方法或验证力的平行四边形定则,即确定或验证力的合成也遵循平行四边形定则这一矢量合成所遵循的运算法则.在实验中,用一只弹簧秤拉橡皮条和用两只弹簧秤产生的效果相同,则这一只弹簧秤的读数F′即为两个分力的合力,用这种方式直接测量合力,是等效替代思想方法的运用,符合物理原理,可认为在这个实验中,这一测量值是较为准确的.根据分力的图示运用平行四边形定则画出对角线,并测量出合力F,显然是间接测量.最终,需要对两个测量结果进行比对,若二者在实验误差允许的情况下测量结果一致,便确证力的合成的确遵循平行四边形定则.因此,F和F′都是实验值,是依据不同方法展开的具体测量,这里没有理论值,上述第三种观点是正确的.

3 对力的合成实验研究的反思

(1) 对力的合成实验改进研究的反思.

自制教具和对已有实验方案的改进是我国物理实验教学的优良传统,但我们也要看到,存在着“为改进而改进”的现象.教学用演示实验或学生分组实验的改进应遵循目标明确、原理正确、操作容易、效果明显、取材便利、设计美观、简单轻巧等原则,即替代方案要比原有方案更优化.依据上述原则可以发现,在力的合成实验的改进方案中,改进方案2和4采用三力平衡原理,不适合高中学生新课学习;方案3构造过于复杂,也缺乏精致与美感.另一方面,在课堂教学中,只要教法得当,采用实验方案2即可完成教学任务,实则没有改进的必要.实验方案2是在多年的教科书编写修订中沉淀下来的,有其独特的教学价值.在没有“更优”的改进的情况下,与其“挖空心思”创新,还不如深入研究现有方案的教学价值让其教育功能充分发挥.

(2) 对3大争论中折射出的问题反思.

力的合成实验研究中的争论折射出物理教学研究与实践中的一些问题.一是教师的教学观念的问题.教师的教学观念或教学信念,对教学实践具有定向作用,探究性实验和验证性实验是物理教学中常见的两种实验教学模型,不能厚此薄彼,过分推崇验证和过分推崇探究的做法都是不妥当的.究竟以何种方式进行实验教学,有赖于教师对教学目标的预设和对实验教学价值的体察以及对整个高中阶段实验教学的系统化安排.二是实验理论研究问题.中学教师对实验改进、自制教具和实验习题有较大的兴趣,但对实验的本质、实验的意义、实验与理论的关系等的认知和研究尤为不够,力的合成实验中的理论值和实验值之争充分折射出物理实验理论(实验哲学)研究的重要性.

(3) 对本研究的意义反思.

本文以力的合成实验为个案,系统评析了力的合成实验方案及其改进,回应力的合成实验教学中的争论.在中学物理教学研究中,对某个实验的各种方案的述评性研究并不多见.此类述评性研究最大的价值是从对实验方案及其改进之中,逐渐明晰个案实验的核心特点、相关问题,帮助教师形成适当的实验教学思路与方法.同时,本研究亦有助于启发教师在教学中深入思考实验教学问题,辨识实验本身的教育价值,窥探到实验教学的真谛所在.从这个意义上,本研究具有重要的方法论意义.

1 人民教育出版社物理室.全日制普通高级中学教科书物理·必修.第1册[M].北京:人民教育出版社,2003:12.

2 廖伯琴.普通高中课程标准实验教科书物理1·必修. [M].济南:山东科技出版社,2004:88.

3 周峰.“力的合成”演示实验的操作改进[J].中学物理教学参考,2005(4):51.

4 薛文堂.这样演示“力的合成”效果好[J].中学物理教学参考,2007(7):32.

5 刘万强.力的合成演示仪[J].物理实验,2007(9):23-24.

6 邓思平.验证力的平行四边形定则实验的改进[J].中学物理教学参考,2015(5):71-72.

7 中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准·实验[S].北京:人民教育出版社,2003:13.

8 人民教育出版社物理课程教材研究开发中心.普通高中课程标准实验教科书物理1·必修.第3版[M].北京:人民教育出版社,2010:62.

9 陆永华.关于“力的合成”的省优质课观摩的思考[J].物理教师,2014(10):71-73.

10 高建勇.用几何画板对“力的合成”的探究[J].物理教师,2006(4):48.

11 黄北京,刘毓球.用GeoGebra的矢量功能辅助力的合成教学[J].物理通报,2013(5):96-98.

12 张乃剑. “验证力的平行四边形定则”实验中理论值与实验值的思考[J].物理教师, 2009(1):18.

13 陈毓华. 再论“验证力的平行四边形定则”中理论值与实验值[J].物理教师,2011(9):38-39.

14 孙铁斌. 谈“验证力的平行四边形定则”中理论值与实验值[J].物理教师,2016(9):57-59.