农民工城市居住方式对社区融入的影响

熊 兢

(宁波大红鹰学院,浙江宁波315175)

随着我国城镇化的快速发展和劳动者工资收入的不断提高,农民工家庭整体迁徙户数日益增多,其居住方式也由住集体宿舍为主逐步转向单独租房为主。居住方式的日渐改变,增加了农民工与市民群体直接交流机会,在一定程度上改善了长期存在的“空间隔离”状况,为农民工融入社区提供了场景支持。

1 文献综述与概念界定

1.1 文献综述

20世纪50年代以来,随着欧美国家的经济发展和人口聚集,城市“贫民窟”日益增多,空间隔离与社会排斥现象十分突出,使学者们开始关注和反思移民的居住空间与社会融合的关系问题。Harald Bauder发现,少数族群移民的居住模式对社区融合有着深刻影响。移民族群构成越多元,群体交流就越频繁,社区凝聚力和认同感就越强;而种族或宗教性聚居社区的群体认同越强,就越容易形成与主流社会隔离的“飞地”式共同体[1]。Natalya R·Brown在对加拿大移民的研究中发现,拥有住房产权移民的社区融入度普遍高于租住者;在租房群体中,经济水平高、居住时间长、社会资本丰富的移民社区融合水平显著高于低收入、租期短和社会资本缺乏的移民[2]。移民的社会资本与移入社区的文化差异和社区对异质文化的接纳度会影响移民个人的幸福感,从而影响其社区融入水平[3]。

当前农民工的城市居住方式可分为聚居和散居两种形式,形成“单体同质型”社区和“多体异质型”混合社区两种类型[4]。市民群体在居住空间上呈现多元分异态势,而农民工由于经济收入不高,其居住区位边缘化、居住环境恶劣化、社会交往空间屏蔽化现象十分普遍[5],影响了农民工工作幸福感的获得[6]。“空间隔离”使农民工的社会交往阶层化、群体交往意愿“内卷化”现象不断趋向严重,影响了身份认同和城市融入[7]。长期的空间隔离还导致农民工与市民之间的社会距离不断扩大[8]。农民工的居住空间隔离程度越高,不同社会群体之间的接触交流就越少,相互之间的融合就越困难[9]。

不同类型居住方式对农民工社区融入影响是不同的。在混合型社区,农民工可以绕开空间隔离,进行实时在场式交往,通过群体交流、非正规学习和同群效应,提升其人力资本和社会资本,促进农民工市民化[10];在封闭型社区,人们逐渐养成大致相似的生活方式和地位认同,从而产生封闭性更强的社会阶层群体[11],不利于农民工的社会融入。

1.2 概念界定

1.2.1 居住方式

所谓居住方式是指人类居住活动的空间、形式和状态的总称,既包括居住的环境、场所、面积、结构和空间选择,又包括居住的生理、心理、文化的社会活动形式和内容选择[12]。居住方式包含三层含义:一是居住行为选择。人选择一定的居住形态,确定自身的存在和位置,构成居住方式的物质基础。二是居住类型选择。通过分散居住与集中居住、同质性群体居住与异质性群体居住等类型的选择,反映人们的生活消费、休闲娱乐、群体交往等方面的活动,构成居住方式的社会基础。三是居住社区选择。人们的经济条件、价值观念、人文素质、个人喜好等因素影响着人的居住社区品质选择,形成有利于自身日常生活的外部环境,提高生活质量。

1.2.2 社区融入

社区是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活空间,由人口、地域、文化、组织等要素构成,具有一定边界的时空座落。社区是人们在共同生活中存在和形成的功能上、组织上、心理情感上的联系,并由这种联系组成的人类生活共同体[13]。所谓社区融入是指社区中的个体或群体能够平等参与社区活动、社区管理与社区决策,有效享受社区服务,实现不同群体间的和谐共处[14]。社区融入是指农民工能够与本地市民一样享有社区公共资源,参与各种社区活动,平等地与市民进行社会交往与接触,形成新的生活方式、行为准则、价值观念,进而融入城市社会。

2 农民工城市住房现状与主要问题

住房是人类栖身、休息、进行日常生活和繁衍生命的主要场所,包括居住地域、居住空间、居住环境和居住设施等要素。人类借助“居住”创造和享受生活,通过居住活动彰显人的本质力量。农民工的城市居住现状,在某种程度上反映了其当前的生存状态和社会地位。

2.1 农民工城市住房现状

2.1.1 居住地点

根据我们在2013—2016年对农民工的调查,农民工居住在中心城区的约占35%,居住在城乡结合部的约占28%,居住在建筑工地的约占10%,住在单位集体宿舍的约占30%,还有2%农民工居无定所。整体上说,农民工居住地点呈现明显的城市边缘化趋势。

2.1.2 居住环境和住房设施

农民工经济收入有限,大多居住在环境较差、设施简陋的出租房。韩克庆、林欣蔚2014年对北京等地653位农民工住房情况的调查显示,占68.9%的人住在郊区,人均住房面积只有11平方米,且住房设施不全,没有独立卫浴,住房周边的环境卫生状况堪忧,治安状况较差[15]。国家统计局上海调查总队对1 186位外来农民工的调查表明,农民工住房条件普遍较差,居住环境恶劣,合租、群租现象十分普遍。农民工住房面积在10平方米以下的占62.2%,住房缺少独用厨房的占50%,没有独立厕所的占62.9%,没有独用洗浴设施的占70%[16]。

2.1.3 居住形式

在人口流动中,人们的住房选择明显地受到职业、收入、家庭、文化素质和社会政策的支配与影响。我们的历年调查(2005—2016)表明,在大中型企业工作的单身农民工,通常住单位提供的免费集体宿舍,在建筑业工作的农民工大多数住工地的工棚,经济条件较好和随带子女的农民工一般单独租房,在小微企业打工和自谋职业农民工一般合租住房和群租住房,还有少部分农民工在城市购置了私有住房。

2.1.4 居住空间

近年来,由于城市房价大幅攀升,大多数农民工被迫寄居于租金廉价的城市老旧小区和城郊农村,与市民群体的住房水平差距更加显著。农民工住房的日益低档化和边缘化,使居住空间更加窘迫,空间分化更加严重,造成了农民工与市民“有形”或“无形”的空间隔离程度愈益加深。

2.2 农民工城市住房中存在的主要问题

2.2.1 户籍制度改革滞后导致农民工城镇住房保障权缺失

我国现行的城镇住房保障制度以户籍人口为基础,地方政府只向当地城镇户籍人口中的困难户提供经济适用房和公租房,外来农民工因没有城镇户籍,就没有资格享受当地的住房保障待遇。即使一些地方出台相关政策,把农民工纳入城镇住房保障体系,由于设立的购房政策门槛过高,农民工也无经济实力购买城镇保障房。根据浙江省流动人口住房情况调查,有69.9%的外来流动人口租住私房,由雇主提供免费房的占16.6%,自购房的占1.4%,政府提供廉租房的仅占0.4%[17]。许多农民工因收入低、缺少住房保障等原因,大多住在面积较小、环境较差的出租屋里。

2.2.2 城市高房价与农民工工资收入低下之间的矛盾突出

近年来,无论是中心城市,还是小城镇,房价飞涨。例如宁波,2017年11月,城区新建商品房的平均价格达15 270元/平方米,以农民工家庭年收入10万元计算,全部收入用于购置60平方米住房也需要9年;而且,农民工家庭60平方米住房与宁波城镇居民人均居住面积40平方米相比有差距。调查表明,城市房价太高是农民工买不起房的最主要原因,占到了71.9%;农民工不愿意定居城镇的主要原因是“买不起房”,占65.29%[18]。城市高房价与较低收入之间的矛盾已成为农民工继续留城生活的“拦路虎”。

2.2.3 住房公积金制度虚置降低了农民工城市住房购置能力

住房公积金制度是我国城镇住房保障体系的重要组成部分,是改善人们住房状况的重要保证,但由于制度虚置,受益于住房公积金制度的农民工并不多。一是用工单位基于成本考虑,不愿意为农民工缴纳住房公积金,即使一些企业缴纳了住房公积金,比例也较低。二是住房公积金制度对私营企业缺乏一种强制性规定,即使政府有规定,企业往往也是能逃则逃、能少缴则少缴。三是住房公积金转移制度有待建立,手续多、提取难、转移难,影响了农民工参加流入地住房公积金制度的积极性[19]。

2.2.4 城市房租价格较高,使农民工家庭难以负担

租房是大多数农民工获得住所的主要选择。由于城市房价高企导致租房价格也水涨船高,如2016年宁波城区一套2居室的租房价格已达1 500多元,约占农民工月工资收入的20%左右,高昂的房租给农民工带来了沉重的生活压力。

3 农民工城市居住方式的变动趋势

当前,进城农民工的居住方式大致可分三类:一是分散居住形式,包括自有住房、单独租房以及无固定住所和借住;二是集中居住形式,主要是住单位的集体宿舍和农民工公寓;三是半集中居住形式,包括合伙租房和群体租房。国家统计局的历次调查表明,外出农民工住房形式主要以单位集体宿舍为主(见表1)。

表1 全国农民工居住情况(2008—2015) 单位:%

(续表)

数据表明,从2008年至2015年,农民工城镇居住方式没有发生显著变化,只是在总比例中所占数值较低的三项指标发生了一些微小变化:一是住单位宿舍的由2008年的35.1%下降到2015年的28.7%,减少了6个多百分点;二是在务工地自购房的人数略微有所增加,即由0.9%增加到1.3%,从单项数值对比看,增长44%,但从农民工总人数看,所占比例实在是微不足道;三是在生产经营场所居住的比例由2008年的6.8%减少到2015年的4.8%。

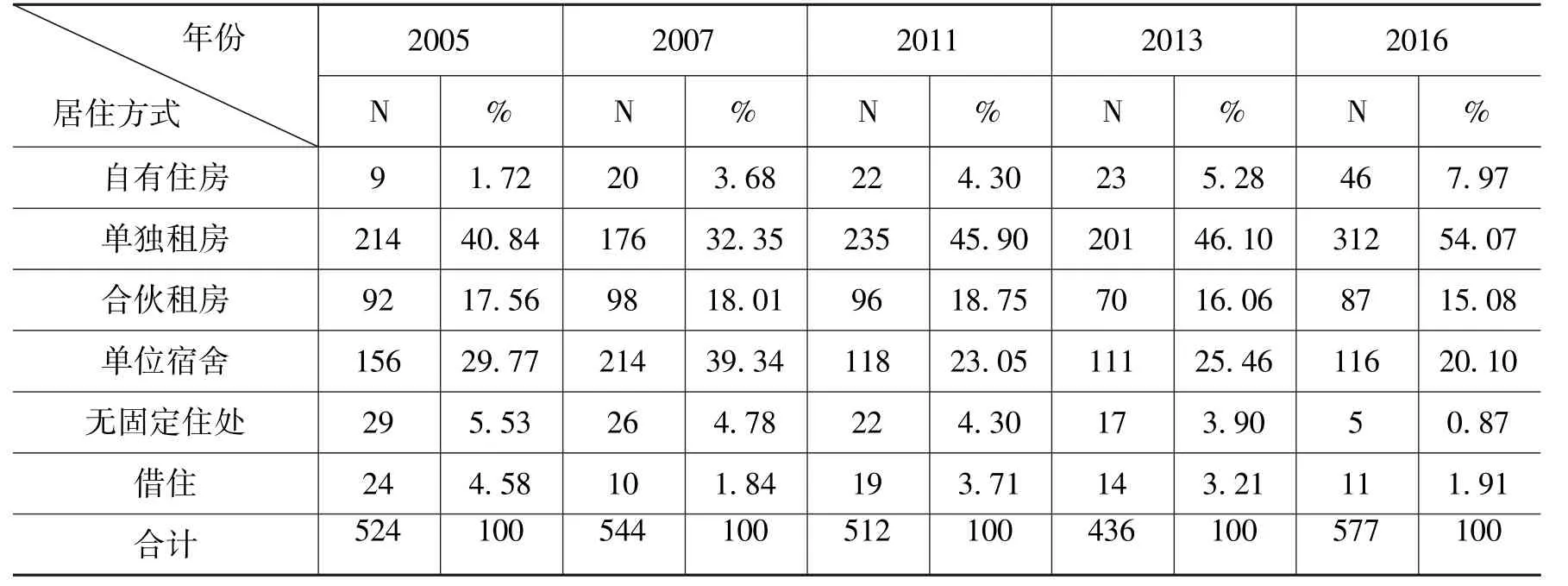

笔者在2005—2016年对宁波外来农民工进行了五次调查,数据与国家统计局略有不同(见表2)。

表2 宁波农民工居住情况(2005—2016)

对比发现,农民工城市居住方式发生了有利于社区融入的变化:一是农民工自有住房的比例逐年增多,由2005年的1.72%增加到2016年的7.97%;二是农民工单独租房比例虽然在不同年份有所差异,但总体呈现逐步提高的趋势,即由2005年的41%,提高到2016年的54%;三是农民工住单位宿舍人数比例由2005年的30%下降到2016年的20%;四是农民工合伙租房比例变化不大,由17%下降到15%;五是农民工无固定住所和借住比例呈现逐年减少趋势,由2005年的10%下降到2016年的不足3%。随着农民工的职业稳定和工资收入提高,居住环境、居住面积、厨房卫生设施得到了明显改善。

农民工城市居住方式变动趋势表明,随着经济发展和社会政策调整,农民工的住房环境、住房面积、住房设施有了不同程度的提高与改善,分散居住已成为当前农民工城镇居住的主要形式。农民工在居住方式上努力向城市居民靠拢,这为增加群体间的交往场所、交往机会、感情联络提供了场景支持,有利于改变空间隔离的“二元社区”现象。

4 不同居住方式对农民工社区融入的影响

农民工社区融入主要包括生活融入、文化融入和关系融入等三个方面。第一,生活融入是指农民工在居住环境、住房设施、卫生习惯、公共规范等方面的生活方式城市化。第二,文化融入是指农民工在价值观念、思维方式、道德情操、心理素质、语言能力、风俗习惯等方面的文化方式市民化[20]。第三,关系融入是指农民工与城市居民之间的社会身份平等化、社会交往正常化、群体关系融洽化。农民工社区融入的核心在于心理意识融入,注重社区认同感和归属感培育,形成普遍信任、和睦共处以及互惠、互利、互助的邻里关系[21]。

4.1 居住方式与农民工社区融入

4.1.1 集中居住方式与社区融入

集中居住方式是指人们以地缘、业缘、亲缘关系为纽带而形成的具有区域和职业特色的聚居区,如北京的“浙江村”,深圳的“湖南平江村”,在聚居区内,群体特征相同,内聚性很强。农民工与来自同一地区、具有相同职业以及有亲戚朋友关系的人居住在一起生活,劳动职业、风俗习惯、语言使用等大致相同,方便群体内的生活照顾和情感沟通。从社会融合角度看,农民工集中居住方式造成了与市民的居住空间隔离,使农民工与当地居民的交往机会减少,导致关系疏远、情感淡漠,影响了农民工城市文明观念熏陶,妨碍了生活方式转变,迟缓了市民化进程。

4.1.2 分散居住方式与社区融入

分散居住方式是指流动人口散居于城市的各个社区,居住者没有统一的地域特征、职业特征、文化特征,人群分殊比较明显,社群关系比较松散。虽然,农民工在居住环境、居住空间、居住设施方面与城市居民有着较大差距,但与市民群体居住在同一小区,增加了相互接触、相互交往的机会,使农民工能够更多地了解流入地的市民规范和风俗习惯,通过社会交往、情感联络,增加社区的归属感和依存感,促进社会融入。分散居住方式的不足在于增加了流入地政府的社会管理难度。农民工来自五湖四海,个体素质参差不齐,个别人的吵架斗殴、小偷小摸,甚至违法犯罪活动,难以较好地防范,使当地市民缺少安全感,影响了城市的平安与稳定。

4.1.3 半集中居住方式与社区融入

半集中居住方式既包括具有同质性的农民工合伙租住在异质性的城市小区,也包括来自不同地区、具有不同职业特点和文化素质的流动人口居住在与城郊农民混合居住的农村社区,居住的临时性、变动性、游离性特征比较明显。农民工的半集中居住方式兼有集中居住和分散居住两种方式的各自优点与不足。半集中居住方式使农民工与当地居民既有接触、又有隔离,双方缺少深入接触和透彻了解的场合与机会,使农民工成为社区的匆匆过客,影响农民工社区依存感和归属感的形成。

4.2 居住空间与农民工社区融入

人们的职业类型、经济收入、身份地位、文化背景和生活方式决定了其居住地的选择差异,并由此产生了不同社会阶层之间的居住“空间隔断”现象,其实质就是社会阶层分化在居住空间上的反映[22]。

空间既是社会秩序的生产机制,同时也是社会互动的平台;只有通过空间共享与社会交往才能发展出良性的种族关系,从而产生新的空间秩序[23]216。在同质型社区,农民工因居住空间隔离阻断了市民群体间的交流渠道,使原有农村生活方式和阶层属性进一步固化,融入城市的道路更为艰巨。在异质性社区,农民工与市民相邻而居、共处一地,增加了交往场合和交流机会,有助于相互间的沟通、理解和融合,最终促进农民工与市民群体的关系重塑与互构。

“空间隔离”导致“群体分异”,不利于农民工社会融合进程。一是表现为农民工居住空间的“污名化”,使不同社会阶层之间的分化更加严重;二是表现为农民工与市民群体之间的交流机会减少,心理意识隔阂严重,社会距离不断拉大[24];三是表现为农民工社会交往的阶层固化和交往意愿的“内卷化”,影响了农民工的城市身份认同;四是表现为农民工城市归属感缺失,影响社区的平安与和谐。

4.3 群体认同与农民工社区融入

社区既是不同群体之间进行社会交往、构建信任与合作、促进集体行动的重要场所,也是社会平安稳定的重要支点,要消除农民工的空间隔离现象,促进社区融入,需要居民群体间的相互包容与相互认同。

4.3.1 市民群体要不断增强社会包容性,积极认同和接纳农民工

第一,市民群体要有海纳百川的胸怀和气度,以平等友好的姿态、深切的人文关怀,与有不同文化背景和生活习惯的农民工共同生活、和睦相处;第二,在社会交往中,市民群体要尊重农民工的人格,用平等的态度与其接触交流,以增强农民工的社群认同感;第三,市民群体在工作生活中要多帮助农民工,使他们更深切地感受到信任和友情;第四,在利益关系处理上,市民群体要尊重农民工的市民权利,承认他们既是城市的建设者、也是经济建设成果的享有者。

4.3.2 农民工要更新农村传统观念,形成新的城市生活方式

第一,农民工要努力摒弃农村传统观念,转变原有生活方式,适应城市生活环境,在行为举止、衣着打扮、生活习惯上使自己更像城里人;第二,农民工要克服自卑感,提高自信心,扩大社会交往圈子,学会善于与市民群众打交道的本领;第三,农民工要积极上进,不断提高文化素质水平,包括社会主义核心价值观的培养、科学文化知识的学习、流入地方言的使用、风俗礼仪的习得、城市文化场景的适应等;第四,农民工要严格遵守市民规范,在遵纪守法、诚实信用、文明礼貌、卫生习惯、交通意识方面要向市民群众看齐。

5 促进农民工社区融入的对策建议

5.1 将农民工纳入城镇住房保障体系,使其“安居乐业”

第一,政府要构建以“经济适用房、公租房、农村土地置换房以及限价商品房”为主“四位一体”的住房保障体系,保障农民工城市居住权益。根据农民工的年龄、健康状况、文化水平、经济能力、居住年限、社保缴费年数以及对当地社会的特殊贡献等情况,提供不同形式的住房保障,为农民工长期在城市生活奠定物质基础。第二,政府要认真贯彻落实住房公积金制度,保障农民工的劳动权益。住房公积金本质上是一种劳动收入的分配形式,企业不论大小,所有职工都应参加住房公积金制度;同时,政府应对参加住房公积金制度的企业给予税费优惠,以提高企业和农民工参加的积极性。第三,政府要多渠道、多形式地解决当前农民工的城镇住房问题。一是建设标准化的农民工集体宿舍(公寓),这些集体宿舍应是单元公寓式的,以适合于农民工的家庭生活;二是政府通过集中社会房源等方式,为农民工提供低租金住房;三是采用多元化投资模式,拓宽农民工保障房建设的投融资渠道。

5.2 改善社区管理与服务方式,增强农民工的社区认同感和归属感

社区管理是指在地方政府统一领导下,社区组织(居委会、业委会)为了维持社区的正常秩序,促进社区的平安、和谐、繁荣与发展,满足社区居民物质和文化活动需要而进行的一系列的社会事务管理活动。第一,社区要不断更新理念,做好农民工的服务与管理工作。社区管理要逐渐从“管制”走向协商与引导,从单一的部门管理向社会综合协调管理转变,从强制性执法管理向服务型管理和信息化管理转变。第二,社区要加强农民工居住的属地化管理,实行“人住哪里,哪里负责”的原则,对所住居民进行全方位综合管理。社区管理要以农民工的需求为基础,提供必需的服务和保障,创造良好的社区生活环境,提高农民工的社区认同感和归属感。第三,农民工既是城市的建设者,也是城市的主人。在社区建设中,居委会应让农民工参与社区重大事项的讨论与决策,增强他们的主人翁意识,以促进社区平安与居民间的关系融合。

5.3 营造良好生活环境,建设共享共融的新型社区

社区作为一个开放性的社会系统,要通过生活管理和服务,对农民工日常生活进行全方位渗透,使社区成为提升农民工城市发展能力的平台。第一,通过社会主义核心价值观的宣传教育,将城市文明、市民规范等传递给农民工,使他们逐渐形成新的生活方式。第二,建立各种居民互动平台,增加农民工与市民的交流场合和机会,促进双方的相互了解和文化沟通,通过友情交往、心灵沟通、感情联络、困难互助等形式,一方面提高城市居民的社会包容性,另一方面提高农民工的社区认同度。第三,开放公共文化资源,鼓励农民工积极参加社区文体娱乐活动,通过文化交流,促进农民工社区融入。第四,经常开展一些市民与农民工的结对帮扶活动,通过互帮互助活动,消除社会隔阂,增强农民工与市民之间的感情和友谊,使农民工成为平等的社区新成员。

[1] HARALD Bauder,BOB Sharpr.Residential segregation of visible minorities in Canada's gateway cities[J].The Canadian Geographer,2002(3):194-288.

[2] NATALYA R·Brown.Housing Experiences of Recent Immigrants to Canada’s Small Cities:the Case of North Bay,Ontario[J].Journal of International Migration and Integration,2017(3):719-747.

[3] NALAN Yetim.Sense of Community and Individual Well-Being:A Research on Fulfillment of Needs and Social Capital in the Turkish Community[J].Social Indicators Research,2014(1):93-115.

[4] 江立华,谷玉良.居住空间类型与农民工的城市融合途径——基于空间视角的探讨[J].社会科学研究,2013(6):94-99.

[5] 周建华,周倩.高房价背景下农民工居住空间的分异——以长沙市为例[J].城市问题,2013(8):67-71.

[6] 肖静,陈维政.农民工工作幸福感的影响因素及提升策略——基于扎根理论的探索性研究[J].重庆理工大学学报(社会科学),2016(5):53-60.

[7] 潘泽泉,何倩.居住空间、社会交往和主观地位认知:农民工身份认同研究[J].湖南社会科学,2017(1):80-87.

[8] 卢国显.空间隔离与集中化生存方式:城市农民工与市民的社会距离研究[J].甘肃行政学院学报,2011(3):70-76.

[9] 张建伟,胡隽.居者有其屋:农民工市民化的落脚点[J].求实,2005(9):91-94.

[10]杨肖丽,韩洪云,王秋兵.代际视角下农民工居住环境影响因素研究——基于辽宁省的抽样调查[J].中南财经政法大学学报,2015(1):22-29.

[11]刘精明,李路路.阶层化:居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇社会阶层化问题的实证研究[J].社会学研究,2005(3):52-81.

[12]闫凤英.居住行为理论研究[D].天津:天津大学,2005.

[13]王小章.何谓社区与社区何为[J].浙江学刊,2002(2):20-24.

[14]刘建娥.乡城移民社会融入的实践策略研究——社区融入的视角[J].社会,2010(1):127-151.

[15]韩克庆,林欣蔚.城市化进程中的农民工住房保障问题研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2015(3):23-27.

[16]国家统计局上海调查总队课题组.上海外来农民工住房保障问题研究[J].统计科学与实践,2013(11):33-35.

[17]宁波市计生委.宁波市流动人口动态监测数据分析研究报告[R].2012.

[18]白天亮.房价太高成农民工不愿定居城镇主要原因[EB/OL].(2013-04-12).http:∥finance.people.com.cn/n/2013/0412/c1004-21111100.html.

[19]娄文龙,高慧.新生代农民工住房保障问题研究[J].农业经济,2013(10):78-79.

[20]杨聪敏.新生代农民工的“六个社会融合”与市民化发展[J].浙江社会科学,2014(2):71-77.

[21]孙璐.失地农民的社区融入和社区支持研究[J].广西社会科学,2009(2):83-87.

[22]吴庆华.转型期我国城市空间隔离探析[J].齐鲁学刊,2008(6):93-96.

[23]菲利克斯·格罗斯.公民与国家:民族、部族和族属身份[M].王建娥,等译.北京:新华出版社,2003.

[24]云淑萍.城市居住空间分异发展中的农民工家庭生存空间探析——以呼和浩特三合村为例[J].内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版),2012(1):144-149.