石上经典(三)

□ 孙文韬

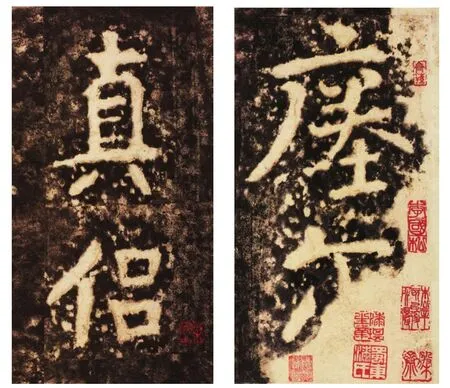

书家冠冕

《瘗鹤铭》刻于南朝·梁(传)天监十三年(514年),陶弘景书,摩崖楷书,原刻在镇江焦山西麓石壁上。《瘗鹤铭》外景,自中唐以后始有著录,后遭雷击崩落长江中,南宋淳熙间捞出一石二十余字,清代康熙五十二年,闲居镇江的苏州知府陈鹏年曾募工打捞出5方《瘗鹤铭》残石,七十余字。清乾隆二十二年嵌于焦山定慧寺壁间,共九十余字。《瘗鹤铭》的艺术影响力绵长悠久,远及海外。经历代专家考证,《瘗鹤铭》原文应在160字左右,目前尚有很多缺失。自此,《瘗鹤铭》残石的打捞成为萦绕在学术界的一种“情结”。

《瘗鹤铭》(局部)拓片

大概在1500年前的南朝时期,一个自称华阳真逸的隐士路过华亭(今上海松江),遇到一只仙鹤。仙鹤跟随他云游四方,两年后,他抵达镇江,仙鹤突然死去。隐士用玄黄丝绸包裹了仙鹤的遗体,埋葬在江边的焦山下,并写下《瘗鹤铭》(埋葬仙鹤的铭文)以此纪念伙伴。文章既成,他找来工匠,将这篇100多字的铭文刻在了焦山临江的山崖石壁上。

《瘗鹤铭》文中没有朝代纪年,也没有作者姓名。种种猜想,使得《瘗鹤铭》瑰奇迷离,引人入胜。有人说作者是南朝梁时的陶弘景,因为陶弘景辞官归隐镇江茅山华阳洞,自号华阳真人。宋代镇江丹徒人黄长睿在他的《焦山游记》中写到,《瘗鹤铭》落款是“华阳真逸撰,上皇山樵正书”。华阳真逸是陶弘景,而上皇山樵则是陶弘景的晚辈道徒柳既之,他住在杭州附近的上皇山上,因而自号“上皇山樵”。

时间来到清代,年轻的郑板桥来到镇江,准备迎接丙辰的朝廷会试。《瘗鹤铭》,令他如痴如醉。于是,郑板桥便根据对《瘗鹤铭》书法的体会,创造了隶、楷结合的“六分半书”。几乎同时,在隔海相望的日本,僧侣良宽也注意到了从中国流传而来的《瘗鹤铭》拓片,他被文字中高古疏远的气度所震撼,日日临摹,持续数年,竟成了日本的“书法之神”。自始至终,良宽将《瘗鹤铭》拓片看作是自己的老师,并积极向人推广。于是,《瘗鹤铭》在日本也产生了巨大的影响。

《瘗鹤铭》(局部)拓片

《石门铭》(局部)拓片

散仙飞逸

《石门铭》全称《泰山羊祉开复石门铭》,北魏宣武帝永平二年(509年)正月刻,由太原典签王远书丹,武阿仁凿刻于陕西褒城县东北褒斜谷石门崖壁。汉中褒谷口是褒斜道最险要的隘口,绝壁陡峻,山崖边水流湍急,很难架设栈道。东汉永平年间,汉明帝下诏在最险之处开凿穿山隧道,历时6年而成,古称“石门”。隧道东壁长16.5米,西壁长15米,南口高3.45米、宽4.4米,北口高3.75米、宽4.1米,隧道与栈道在同一条水平线上。褒斜石门是世界上较早的人工交通隧道之一。后汉开凿石门道破废,本崖文即记述了北魏重修褒斜道的原因、经过与结果,以传颂梁秦二州刺史羊祉“诏遣左校令贾三德”重开褒斜道的盛举。《石门铭》全文,融记事、颂功、写景和抒情于一体,是石刻铭文的代表作。康有为誉之为“神品”,并在《广艺舟双楫》中评曰:“《石门铭》飞逸奇浑,分行疏宕,翩翩欲仙,源出《石门颂》《孔宙》等碑,皆夏、殷旧国,亦与中郎分疆者,非元常所能牢笼也。”书者王远,在正史中并没有记载,但康有为却推之为南北朝碑十大书家之一。