校外教育中转变家长教育观念的策略初探

◆王晓艳

(北京学生活动管理中心教务部)

校外教育是少年儿童身心发展的重要途径之一,也是校外教育“活动育人”的独特价值,它在少年儿童整个教育体系中,发挥着学校教育、家庭教育、社区教育无法替代的作用。

一、概念界定

笔者所指的校外教育是专指少年宫、学生活动管理中心、青少年活动中心、青少年科技馆、少年之家等公立性校外教育机构对学生进行的多种多样、有目的、有计划、有组织的教育活动。以少年宫为主要研究对象。

家长,主要是父母的教育观念,是影响家庭教育质量的核心。探索、研究家长的教育观念,对于提高家长素质,进而从根本上提高家庭教育质量,促进儿童全面地健康成长,具有重大意义。

校外教育的成功是校外教育和家庭教育共同发挥作用的结果。只有家长更多的放飞孩子的自我意识,才能形成教育理念上的无缝衔接,最终实现校外教育的目标。

二、校外教育中家长教育观念存在的误区

(一)家长心理认知存在的误区

一是期待心理。目前整个社会弥漫着焦虑心理,这种情绪自然而然的就会转嫁到孩子身上。因此除让孩子接受必须的学校教育外,家长们还尽可能多的让孩子参加校外教育,特别是艺术类的项目。在家长看来,艺术教育不仅能够提高少年儿童的艺术素养,而且能够提高他们的综合素质。

在该题的回答中,选择最多的是“培养兴趣,开发智力”和“培养综合素质”。这里面有迎合社会的成分,但更多的是实现家长儿时梦想的需要,学生在对自己兴趣爱好追求的途中背上了父母“殷切期望”的沉重包袱,这种负担让孩子们倍感沉重。

二是担忧心理。我国教育资源尤其是优质的教育资源相对稀缺,学生竞争压力很大。为了增强孩子在考试中的竞争力,各种特长生,考试的加分项都成了家长关注的焦点。以少年宫为主的校外教育机构自然成了家长们的首选目标,这也正是少年宫学位一位难求的原因之一。

(二)家长的人才观存在的误区

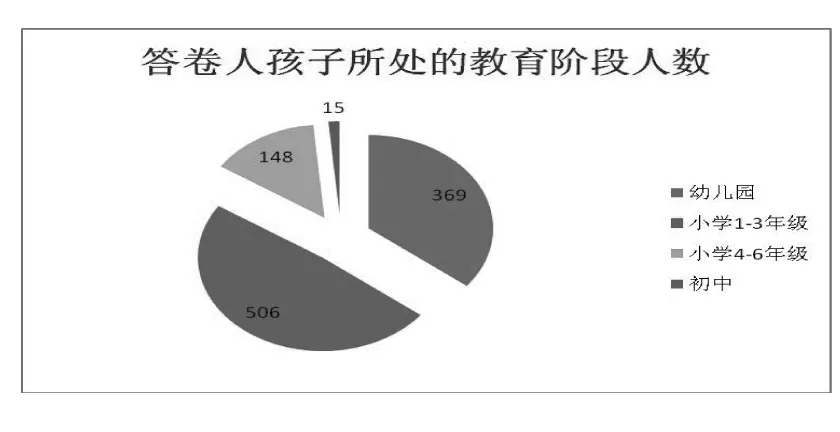

家长的人才观受社会舆论的影响较深,一切向成绩看齐,只要学习成绩好就一切都好。反映在校外教育中,目前的学生构成以幼儿园、小学中低年级为主,学生明显低龄化,高年级学生因为学习任务相对紧张而放弃或者减少校外教育的机会。

家长一切以学校安排为主,如遇冲突,舍弃或调整校外教育课程是其必然选择;互相攀比现象严重,比如学习项目的数量,考级的等级等。根深蒂固的老观念与素质教育的人才观存在巨大的差距。

(三)家长的教育观存在的误区

1.家长重视智育,忽视健康教育

单纯注重孩子的智力因素(技术训练等)固然能在某一阶段显示出较好的学习效果,但带来的灾难性后果是非智力因素严重弱化。原来的手段变成了目的,给孩子的心理和精神带来了很大的压力,让孩子忙完校内忙校外,疲于奔命,而健康的心理、人格塑造却被忽视甚至遗忘。

2.家长市场化的教育过程观

随着市场经济的不断深入,市场这个概念深入人心。家长把花钱送孩子到校外教育机构进行学习的行为理所当然的认为是一种经济投资行为,是一种纯粹的买方和卖方的关系。这些会导致家长对校外教师的不尊重、对校外教育态度不端正,不利于校外教师教育的开展。

三、校外教育中产生家长教育观念误区的原因分析

(一)传统观念根深蒂固

我国文化以家庭为本位的社会价值意识和孝道至上的伦理价值取向,遵循仁爱孝悌的道德原则,总是把个人的自我实现寄托于整体关系的良性互动。因此在孩子兴趣培养上,多数父母很少从孩子的角度考虑,自然也就很少依据孩子的喜好选择校外教育的项目。

(二)现实压力无处不在

升学压力、就业压力目前仍是悬在家长和孩子头上的利剑,应试教育的长时间存在迫使家长不得不将孩子的一切行为向其看齐。在这种情况下,是否参加、参加什么样的校外教育项目都由应试教育说了算,校外教育变成了家长寻找“加分项”的主战场,孩子毫无发言权和自主权可言。

(三)家长的教育学、心理学知识严重缺乏

当前家长的教育观念主流是好的。人们越来越重视家庭教育,“只养不教”“重养轻教”的观念已少有市场。但怎样有目的、有计划的对孩子进行教育仍比较迷茫。

数据表明,现在的大多数孩子家长都是受过高等教育的。无论是从职业还是教育程度来看,家长都有能力对孩子进行有针对性的家庭教育,无奈大多数家长虽然学历高,但教育学、心理学知识严重匮乏,不知道该从哪些方面、用怎样的方式进行家庭教育,仅凭个人意愿和经验进行的家庭教育必定是片面的、不得要领的、效果不理想的。

(四)舆论宣传亟待加速

现代社会,各种信息井喷式的出现在日常生活工作中,社会舆论左右着人们的日常行为和思想,当然家长在教育方面也不例外。“别人学什么我也学什么”“别人考级我也考级”,抱有这种思想的家长不在少数,久而久之会出现经济学中“劣币驱逐良币”的现象。这种现象的出现,很大程度上是因为教育方面的舆论滞后于国家政策的更新,积极的舆论没有很好的发挥作用。

四、校外教育中转变家长教育观念的策略

(一)转变人才培养模式

在最新颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中也提到要改革教育质量评价和人才评价制度。这两个制度的改进,就是为了更好的打消应试教育的思维定式,这将是最有效的促进家长教育观念概念的外部力量。

要想真正放飞孩子的身心,真正让家长理解校外教育的目的,唯有转变目前以考试作为唯一评价手段的现状,只有评价模式的改变,才能带来家长的教育观、人才观的转变。

(二)尝试对家长进行“再教育”的方法

1.成立家长委员会

家长委员会作为联系校外教育机构和家长之间的纽带,在信息传输、资源共享、化解矛盾方面起着不可忽视的作用。通过开展诸如讲座、座谈、沙龙、亲子游戏等方式的活动,加强校外教育机构与家长之间的联系,了解彼此关心的问题和需求,有的放矢的进行渗透和转变。

2.改变家长会召开模式

建议变封闭式的家长会为开放式的家长会,变家长会为家长教育研讨会,不断增加家长会的科技含量和人文精神含量。此外,家长会的召开不必固定在学期的某个时间,而应该贯穿教学的全过程,及时发现孩子学习中的问题,及时与家长沟通,才能做到“润物细无声”。

3.成立心理咨询室

心理咨询室的成立,目的就在于了解并分析家长和孩子在校外教育过程中产生的心理问题,通过一对一辅导,实现以下两个目的:一是发现孩子可能存在的问题并及时与家长沟通;二是以改善孩子行为为契机促进家长对自身教育行为的自我反思和改进。

4.定期举办家长工作坊

通过团体辅导的方式,对有需要的家长进行不间断的正面强化,运用多种教学手段让家长了解孩子各种情绪表达的内在原因,并在分析原因的基础上用正确的方式陪伴孩子的成长,帮助孩子解决成长中遇到的问题。

(三)强化家长自身修养

1.道德层面

榜样的力量是无穷的,言正身端、平等协商的家庭氛围会无形中给孩子树立正向的、积极地心理认知。家长是指导者、协商者,并非命令者。在校外教育方面,是否需要、怎样选择、如何训练都必须充分尊重孩子的意愿,并在此基础上进行合理的引导和规划。

2.文化层面

文化是一个人思维、判断、行为的原生动力,家长无论文化程度的高低,都应对学习抱有浓厚的兴趣,家长勤学或者厌学,子女都会上行下效。除此之外,任何一位家长,都不可能精通一切,但却可以对教育学、儿童心理学等相关知识有针对性的涉猎,了解教育规律,掌握教育方法。

3.心理层面

心理方面主要包括教育子女的正确动机、健康情感和坚强意志。如果希望子女朝着正确的方向发展,就应该多加关注他们的心理、情感、情绪的表达,共情并提供疏导途径。

(四)加强正确舆论的引导

舆论是在特定的时间和空间里,公众对特定的社会公共事务,公开表达的,基本一致的意见或态度,有重大的导向和激励作用。具体到家长教育观念上,建议通过先进观念的宣传、浸润,先进做法的表彰、评选等来营造健康的舆论导向,这对家长和家庭教育来说有极大的正面强化作用。

家长教育观念是一个有机整体,各个方面相互渗透,相辅相成,牵一发而动全身。此外,教育观念还与外在的社会形成一种“自变量和因变量”的关系,时刻接受着社会变迁的考验。旧的教育观念不会轻易退出历史舞台,新的教育观念也只有与陈旧观念的斗争过程中不断升华,才能最终得以巩固。

参考文献:

[1]王艳,吴贞贞.素质教育推进中家长教育观念转变的矛盾消解策略[J].天津市教科院学报,2012,(05).

[2]张丽.小城镇小学生家长教育观念现状分析[J].教育观察,2013,(01).

[3]课题组.转变家长教育观念的探索[J].中国德育,2007,(02).

[4]邱琼.转变家长教育观念是优化家庭教育的关键[J].福建论坛,2005.