某住宅楼倾斜原因分析及加固处理方案

□□ ,

(1.辽宁省建设科学研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110005;2.辽宁省建筑设计研究院 岩土工程公司,辽宁 沈阳 110005)

引言

近年来房地产市场的迅猛发展,一些开发商在一味追求施工进度的过程中,住宅楼出现整体倾斜(整体倾斜值超过国家规范容许值)的现象时有发生。因此,对住宅楼出现整体倾斜的原因进行检测鉴定,并针对不同的倾斜原因采取不同的加固处理方案,已成为建筑行业普遍关注的问题。对这个问题的深入探讨和研究不仅具有一定的科学意义,而且具有很高的工程应用价值和推广价值。

1 工程概况

某工程结构形式为异形柱框架结构,基础形式为筏板基础,共6层,1层至5层层高为2.9 m,6层层高为3 m,建筑总高度为18.2 m(室外地面至屋面板),该建筑长68 m,宽13 m,总建筑面积为5 178.24 m2。该工程筏板基础厚500 mm,基础埋深2.4 m,建筑场地类别为Ⅲ类,设计特征周期0.45 s,于2014年竣工,设计使用年限为50年。

该工程的岩土工程报告所描述的地质情况为:

(1)杂填土:主要成分由建筑垃圾组成,层厚1.3~2.9 m。

(2)粉质黏土:普遍分布,黄褐色,饱和,可塑偏软状态,层厚1.00~3.50 m,承载力特征值fak=120 kPa。

(3)粉质黏土:普遍分布,局部缺失,黄褐色,饱和,软塑状态,层厚0.9~3.7 m,fak=80 kPa。

(4)细砂:普遍分布,灰黑色,饱和,稍密,颗粒均匀,亚圆状,长石,石英质,黏粒含量<1%,控制层厚1.00~6.00 m,fak=140 kPa。

2 现场检测

该工程竣工后,发现楼体存在倾斜迹象。为了查明该住宅楼产生倾斜的原因,对该住宅楼进行了现场检测,检测内容包括筏板基础及上部结构裂缝宏观勘察、主体结构垂直度测量、筏板基础尺寸及埋深检测等,并辅以补充岩土工程勘察,每项检测内容的检测过程及检测结果如下:

2.1 筏板基础及上部结构裂缝宏观检查

现场采用观察法结合基础开挖的方法检查筏板基础及上部结构是否开裂,经检查,筏板基础及上部结构未发现开裂及明显变形现象。

2.2 主体结构垂直度测量

现场采用leica tca1201+型全站仪对该楼倾斜量进行测量,测量点布设位置见图1,测量结果见表1。根据GB 50204—2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.3.2条的规定,该建筑垂直度允许偏差为30 mm,由表1可知,该建筑实测垂直度不满足规范允许偏差。

图1 测点位置示意图

测点编号偏北/mm偏东/mm垂直度允许偏差/mm①90.632.730④47.215.430⑤50.044.330⑧98.418.230

2.3 筏板基础尺寸及埋深检测

现场开挖6处基础,检查筏板基础尺寸及埋深,开挖位置见图1,检测结果见表2。检测结果表明,筏板基础厚度满足设计及GB 50204—2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》的允许偏差要求。表2中筏板底标高以室内地面标高为-0.100 m为基准。

表2 筏板基础厚度及埋深检测结果1)

2.4 补充勘察

根据该工程情况,现场共布设8个补充勘察点,由勘察结果可知,场地土层由上至下依次为:

(1)杂填土:普遍存在,褐色,主要由碎石块、建筑垃圾、砂粒及黏性土组成,结构松散,层厚1.9~3.0 m。

(2)粉质黏土:普遍存在,黄褐色,稍湿,为软塑至可塑状态,中高压缩性,层厚1.0~2.7 m,层顶埋深1.9~3.0 m,承载力特征值fak=100 kPa。

(3)淤泥质粉质黏土:灰色,饱和,为软塑至流塑状态,中高压缩性,层厚1.8~3.3 m,层顶埋深3.5~4.8 m,承载力特征值fak=70 kPa,其中4号、5号勘探孔未见此层。

(4)粉土:含粉砂,灰色,饱和,为软塑至流塑状态,中高压缩性,分布连续,层厚1.6~10.7 m,层顶埋深3.7~7.0 m,承载力特征值fak=90 kPa。

(4)-1粉砂:含粉土,灰色,饱和,该层局部缺失,层厚1.8~4.5 m,层顶埋深5.5~9.8 m,承载力特征值fak=95 kPa。

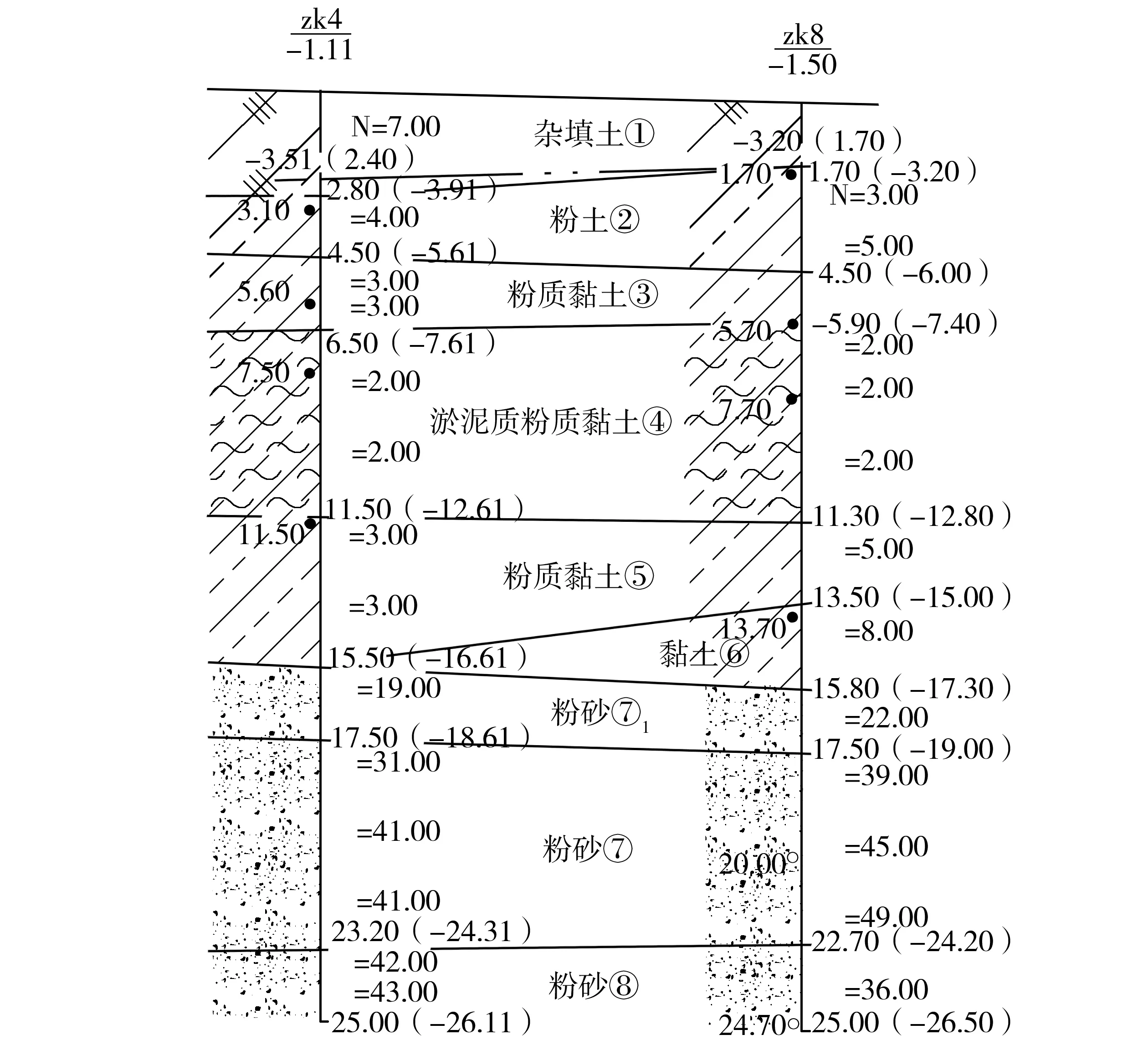

(5)粉砂:含粉土,灰色,饱和,分布连续,层顶埋深8.6~16.0 m,承载力特征值fak=120 kPa,其中1号勘探孔未见此层。典型地质剖面图见图2。

勘察结果表明,该楼地质条件较差,土层地基承载力及压缩模量普遍偏低,基底土层为呈软塑至可塑状态的粉质黏土层②,粉质黏土层厚度在1.9~3 m之间。其下土层为呈流塑至软塑状态的淤泥质粉质黏土层③和粉土层④,此两层为软弱夹层,分布厚度不均匀,在东北侧分布较厚(1号、8号勘探孔淤泥质粉质黏土层分布厚度分别为3.3 m、2 m,粉土层分布厚度分别为10.7 m、9.3 m),西南侧分布较薄(4号、5号勘探孔未见淤泥质粉质黏土层,其粉土层分布厚度分别为3.5 m、1.8 m)。土质条件较好的粉砂层⑤埋置深度由西向东呈由浅至深的分布规律(位于西侧的4号、5号孔粉砂层埋置深度分别为8.7 m和8.6 m,位于东侧的1号孔勘探至17.5 m未见粉砂层,8号孔粉砂层埋置深度为16 m)。

图2 典型地质剖面图

3 地基变形、地基承载力及软弱下卧层验算

因该工程原地址勘察报告与检测过程中的补充地质勘察不符,因此复核验算时以补充岩土工程勘察报告为准。

3.1 地基变形计算

计算参数:①上部结构荷载信息按原建筑、结构设计图取用;②地质信息按补充地质勘察报告;③变形计算深度依据补充地质勘察结果取至粉砂层;④计算软件采用PKPM建筑结构设计软件(2012年版)JCCAD计算模块。依据GB 50007—2011《建筑地基基础设计规范》,对该楼地基变形采用基础柔性假定,采用分层综合法进行计算。计算结果表明,该楼东北侧地基沉降量普遍大于西南侧地基沉降量。以该楼筏板四角作为变形计算控制点,表3为各控制点地基变形计算结果,其中由④号、⑤号控制点引起的该楼整体倾斜度超过规范容许倾斜度。

表3 地基变形计算及分析结果

3.2 地基承载力及软弱下卧层验算

依据原建筑、结构设计资料及现行相关规范,对该楼地基承载力及软弱下卧层分别根据本次地质勘察结果进行验算。验算结果表明,依据本次地质勘察结果验算该楼地基承载力及软弱下卧层满足规范要求。

4 该住宅楼倾斜原因分析

根据以上检测结果进行综合分析,造成该楼倾斜的主要原因为:该工程原地质勘察报告中土层信息与本次检测时的补充勘察结果不相符,该工程原地勘报告显示该楼地质条件较好,土层分布深度及厚度较均匀。本次补充勘察结果显示该楼地质条件差,存在软弱下卧层,且软弱夹层在东北侧分布较厚,西南侧分布较薄,造成该楼东北侧与西南侧地基沉降不均匀,软弱夹层分布较厚的东北侧地基沉降量较大,而软弱夹层分布较薄的西南侧地基沉降量较小,最终导致楼体向东北侧倾斜。

5 加固处理方案

因该住宅楼倾斜程度未超过JGJ 270—2012《建筑物倾斜纠偏技术规程》中第3.0.2.2条关于建筑物倾斜纠偏设计和施工验收合格标准的规定,所以对该楼的加固可不进行纠偏,只考虑对地基基础进行加固。

由于该工程地质条件差,持力层下分布有厚度不均的软弱下卧层,经过多方讨论与分析,最终采用筏板下增加旋喷桩的方案进行加固。旋喷桩在筏板上开孔,孔径为100 mm,旋喷桩设计及施工要求指标如下:

旋喷桩采用单管法施工,旋喷桩间距1.6 m,设计直径应≥600 mm,注浆压力应>20 MPa,旋喷桩桩端进入粉砂⑤层0.8 m,旋喷桩所用水泥采用P·O 42.5水泥,水泥浆液的水灰比控制在0.8~1.2。需要指出的是,为避免附加沉降,旋喷桩施工应在整个筏板上由四周向中间或中间向四周均匀跳打施工,连续施工的两根旋喷桩中心距应>6 m,且相邻旋喷桩施工时间间隔应超过48 h,严禁由一侧向另一侧依次进行施工。

6 结论

6.1导致该楼倾斜的主要原因是原地质勘察报告中提供的土层信息有误,进而误导设计单位使用了错误的计算参数,最终导致该工程质量事故的发生,由此可见地质勘察工作的重要性,在实际工作中应予以高度重视。

6.2该工程采取在筏板下施工旋喷桩加固处理后,后期变形观测结果表明,该住宅楼沉降稳定,说明采用该方法对软弱土层的加固处理具有良好的效果。

6.3多层建筑在软弱场地采用筏板基础而造成的不均匀沉降的案例已屡见不鲜,建议设计人员对软弱场地应重视软弱下卧层承载力及变形的验算,必要时应考虑地基处理或采用桩基础方案。

参考文献:

[1] GB 50204—2015,混凝土结构工程施工质量验收规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2015.

[2] JGJ 8—2007,建筑变形测量规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[3] JGJ 270—2012,建筑物倾斜纠偏技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[4] GB 50007—2011,建筑地基基础设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[5] JGJ 79—2012,建筑地基处理技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.