初至波层析反演表层速度的应用实践

郎玉泉

(中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院,河北 涿州 072750)

0 引言

在地震勘探中,地表条件简单地区的静校正问题已经得到了很好的解决;但是对于地表条件复杂的区域,如山前、岩性突变区和黄土塬等地区,静校正问题依然十分突出。在地表条件复杂地区,传统的微地震测井、浅层折射和小反射等低降速带调查方法已很难满足高精度静校正的要求,静校正问题已严重影响地震资料速度分析及偏移成像质量[1-2]。初到波旅行时层析反演表层速度是基于射线理论,利用地震波旅行时信息来反演地层速度,因其不受地表及近地表结构变化的约束,是目前速度建模的一种准确高效的方法,在国内外已应用于沙漠、山地、沼泽和海洋等复杂地区的静校正工作[1-9]。本文通过三个实例介绍初至波层析速度反演方法及取得的效果。

1 基本原理

根据Fermat原理,地震波在地层中传播时总是沿用时最短的路径传播。在均匀各向同性假设条件下,地震波由炮点到接收点的旅行时可以表示为[9]

(1)

其中,s为炮点,r为检波点,t(s,r)为炮点到检波点的射线路径,s(x,y)为慢度(速度的倒数)。在离散条件下,公式(1)可以变换为

(2)

其中,lj为射线在第j个网络内的射线长度,sj为第j个网络的慢度。将公式(2)写成矩阵形式,有

T=LS

(3)

其中,T为炮检点旅行时矩阵,L为射线路径矩阵,S为慢度矩阵。

通过建立慢度矩阵的初始模型S′,可以追踪射线路径矩阵L和炮检点旅行时矩阵T′。通过对比实际旅行时和正演旅行时,得到旅行时差ΔT。慢度矩阵修正量ΔS可表示为

ΔT=LΔS

(4)

用ΔS对S′进行修正,通过多次迭代即可得到真实的慢度矩阵S,具体流程如图1所示。

2 应用实例

2.1 活断层探测

随着我国城市化进程的加速,大量的城市、公路、铁路和桥梁等基建项目上马。由于表层构造,特别是活断层的存在,严重影响了相关工程项目的顺利建设。以山西某工程为例,该区地形复杂,既有山前平地,又有高差较大的地形。对于埋藏较深、地表较平坦的活断层探测来说,常规的反射波地震勘探即可取得较好的效果,如图3所示为该区DZ1测线地震剖面图。该测线上存在一个断距约300m的正断层,从剖面图上很容易地判别断层落差、倾角和断距等要素。但对于埋藏较浅或地表高程变化较剧烈的活断层来说,探测效果则不尽如人意,如图4所示。此为与DZ1测线相邻的DZ5线地震剖面,但由于资料品质较差,反射波同相轴显示不清楚,很难判断是否存在断层,更难判断断层的落差、倾角和断距等要素信息。

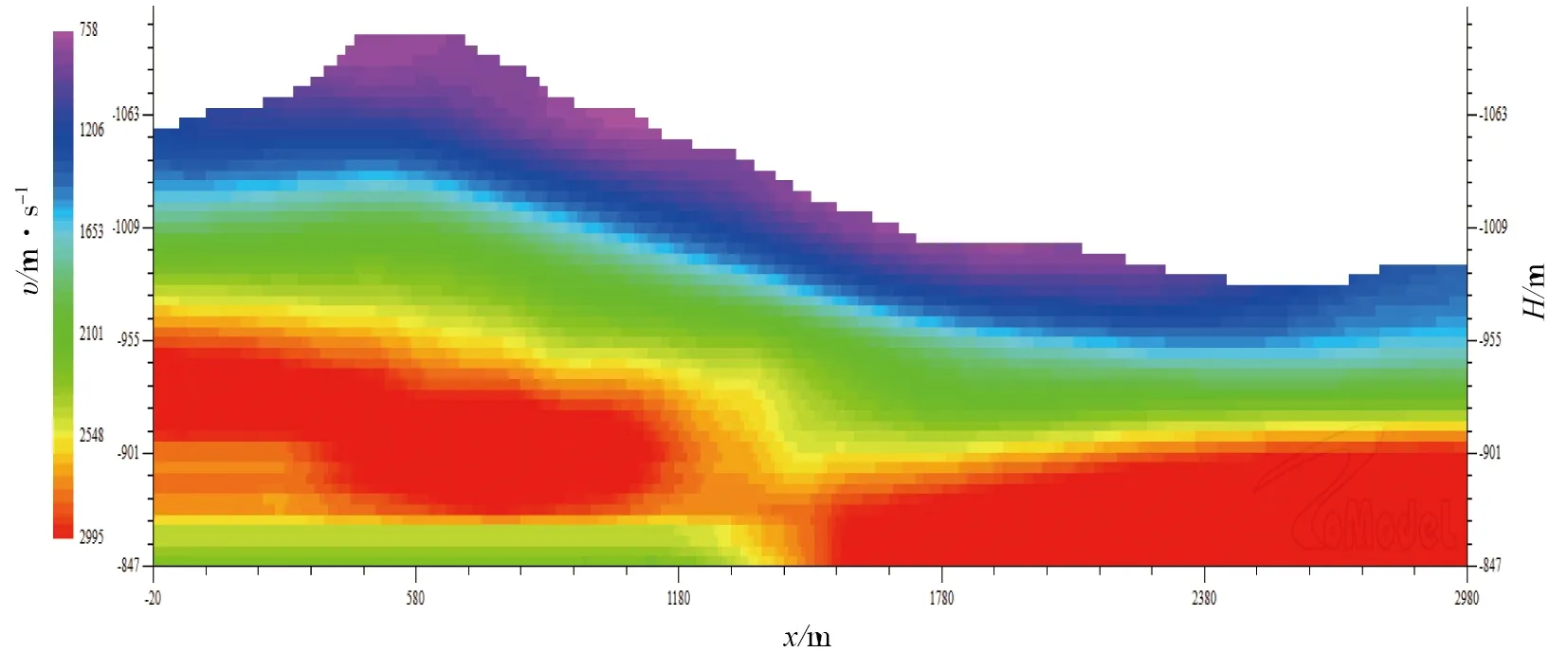

因地层埋藏浅、地表高程变化大,导致反射波动校拉伸较严重、校静正问题突出,常规处理难以取得较好效果。为了实现对DZ5线断层所在位置和断层信息的准确探测,利用拾取的初至波时间进行层析速度反演, 层析反演结果如图4所示。图中层速度为红色的高速层显示出明显的错断,断层位置清晰,并且可以判断出断层的落差、倾角和断距等要素信息。对于其浅部地层来说,其速度明显较低,符合第四系的特征。据此,可以推断断层形成年代早于第四纪。

图2 地形平坦地区DZ1测线常规叠加地震剖面Figure 2 Landform flat area line DZ1 traditional stacked seismic section

图3 地形复杂地区DZ5测线常规叠加地震剖面Figure 3 Landform complicated area line DZ5 traditional stacked seismic section

图4 DZ5测线初至波层析速度反演速度剖面Figure 4 Line DZ5 preliminary wave tomographic velocity inversion velocity section

该实例表明,将常规反射波地震勘探与初至波速度层析反演相结合,可以明显提高对浅层断层等构造的探测精度。

2.2 横向速度突变探测

对于我国西部部分沙漠地区的地震勘探来说,虽然表层基本水平或起伏很小,但下伏老地层顶界面起伏较大,造成表层速度横向变化大、静校正效果差。为此,以新疆哈密三塘湖地区实际资料为例,综合应用折射波静校正和层析静校正,以解决此类地区的静校正问题。

如图5(a)所示,经折射波静校正后的地震剖面中间偏左位置处反射波凌乱、同相轴错断(红色圆圈范围),怀疑存在静校正问题。测量显示本区域地形起伏较小,其静校正问题应与地形无关。为了查明原因,利用初至波速度层析反演技术,获得如图6所示的表层速度分布图。图中显示红色圆圈范围内表层速度存在明显的横向突变,说明此处高速基岩面起伏较大。鉴于这一发现,利用层析静校正技术对实际资料进行重新处理,获得如图5(b)所示的地震剖面。对比图5(a)和图5(b),发现图5(b)中红色圆圈范围内的目的层反射波连续性明显增强,基本解决了静校正问题。

因此,对于地表地形起伏较小但表层速度横向变化较剧烈的地区,利用层析静校正可以较好地解决静校正问题。

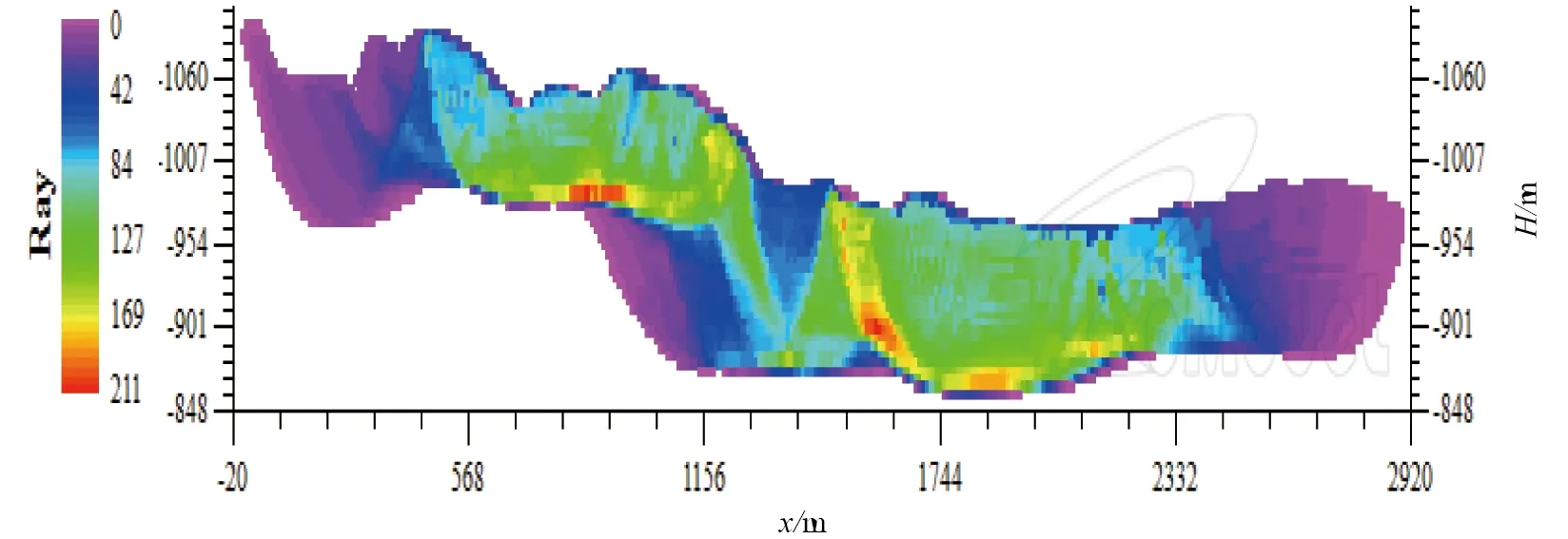

2.3 层析模型约束静校正

浅层折射波初至含有丰富的长波长信息, 可以用来估计表层速度模型和计算静校正量。但是,其前提假设表层模型是水平层状。如果低降速带速度或底界面横向变化较快,假设前提不存在,折射波静校正效果就很难今人满意[6]。与折射波静校正相比,层析反演静校正由于没有水平层状表层模型的假设前提,在解决长波长静校正时具有一定的优势。然而,由于地形或观测系统的原因,层析反演时所追踪的地震射线分布极不均匀,如图7所示。图中射线密度在地下界质中的分布最高者达211条,最低的仅有0条。对于射线密度较低的区域,其反演的速度可靠性也低。因此,利用层析反演速度直接计算的长波长静校正量,可能会导致射线密度较低区域静校正量计算的误差增大。为了提高这些区域的静校正精度,本次以层析反演的速度分布为基础,建立折射波静校正的初始模型,再通过适当处理,计算折射波静校正量。

(a)是折射波静校正后的地震剖面 (b)是层析静校正后的地震剖面图5 折射静校正与层析静校正叠加剖面对比图Figure 5 Comparison of stacked sections from reflection statics and tomographic statics

图6 初至波层析速度反演剖面图Figure 6 Preliminary wave tomographic velocity inversion section

以瓦岗川二维测线静校正为例,如图8(a)所示, 瓦岗川地区的地表高程变化剧烈。为了提高折射波静校正表层结构模型的可靠性和准确性,利用初至波层析反演获得如图8(b)所示的表层速度分布。由图可知,研究区的低降速带底界面不是一个水平或倾斜的界面,而是一个在横向上有明显变化的界面,如图中黑色曲线所示。为了建立准确的折射波静校正模型,以如图8(b)所示的表层速度分布为输入,通过空间平滑,可以获得如图8(a)所示的研究区表层结构图。图中,黑色曲线为层析反演速度推导出的降速层底界面,而红色线为折射波分析建立的降速层底界面。

根据图8(a)所示的表层结构模型,分别计算出静校正量,再通过相同流程和参数处理获得如图9所示的地震剖面。对比发现利用层析模型约束的静校正获得的地震剖面,其目标层信噪比和连续性较高,如图中红色圆圈所示;由此可见,利用初至波层速度反演建立的表层结构模型进行的静校正,可以明显提高复杂表层结构地区静校正效果。

3 结语

本次静校正实例拓展了初至波层析速度反演技术的应用领域,获得如下几点认识:

(1)相对于小折射等传统表层调查技术来说,初至波层析速度反演可以获得精度较高的表层速度分布;

(2)将常规反射波地震勘探与初至波速度层析反演相结合,可以明显提高活断层的探测精度和可靠性,是表层探测方法的一种新思路;

(3)在表层速度横向变化较剧烈的沙漠地区,层析静校正的效果明显优于折射波静校正;

图7 瓦岗川地区DZ1测线射线追踪路径图Figure 7 Wagangchuan area line DZ1 ray tracing path

(a)地表结构图

(b)层析反演的近地表速度模型图8 瓦岗川二维测线表层结构及层析速度分布Figure 8 Wagangchuan 2D line near-surface configuration and tomographic velocity distributions

(a)常规折射静校正后的地震剖面

(b)层析模型约束静校正地震剖面图9 不同静校正方法获得的地震剖面对比Figure 9 Comparison of seismic sections from different statics

(4)根据初至波层析速度反演获得的速度分布建立的表层结构模型,约束折射波静校正量的计算,可以明显提高复杂表层地区静校正的效果。

参考文献:

[1]屈绍忠.初至反演近地表速度的建模方法分析与应用[J].中国煤炭地质,2013,25(5).

[2]文雪康,刘胜,李世琼,等.层析法在黄土塬区近地表结构调查中的应用[J].物探与化探,2012,36(5).

[3]沈骥千.沙漠戈壁地区地震资料层析静校正研究与应用[J].中国煤炭地质,2012,24(6).

[4]王志刚,刘志伟,王彦春,等.复杂近地表区综合长波长静校正方法[J].石油地球物理勘探,2014,(03).

[5]赵艳平,宁俊瑞,高鸿,等.层析反演静校正技术在鄂尔多斯盆地中黄土塬区的应用[J].中国煤炭地质,2010,22(5).

[6]于豪.折射波静校正与层析静校正技术适用性分析[J].地球物理学进展,2012,(06).

[7]胡自多,贺振华,王西文,等.无射线追踪层析静校正技术在黄土塬区的应用[J].石油地球物理勘探,2010,(S1).

[8]李福中,邢国栋,白旭明,等.初至波层析反演静校正方法研究[J].石油地球物理勘探,2000,(06).

[9]李德华,程怡,沈骥千,栾国庭,胡小鹏.初至层析静校正在复杂山地三维地震勘探中的应用[J].中国煤炭地质,2008,20(6).

[10]戴盈磊,王亚会.浅谈高密度电法在隐伏断裂探测中的应用[J].防灾减灾学报,2012,28(4).

[11]王立会,梁久亮,彭刘亚.初至波层析成像技术在隐伏断裂探测中的应用[J].CT理论与应用研究,2015,(01).