本质、技术与竞争:漫谈Starlink星座

+ 张晟宇(中科院微小卫星创新研究院)

马斯克的过人之处在于他不但精通技术和商业,同时对于时代潮流的把握和在公众营销方面的创意,都可以作为教科书式的典范。在完成了把自己开过的跑车送入太空的炫酷表演之后,紧接着又抢先在空间网络方面实现快速反应——2017年2月,SpaceX将其天基互联网星座技术验证星Microsat-2a/2b作为搭载载荷送入太空(喜欢给一切物品起名字的马斯克私下称它们为TintinA/B,“Tintin”是比利时动画《丁丁历险记》主角的名字)。且不论这两颗卫星是否能实现其验证目的,至少在吸引公众注意、以验证为理由实现在轨频率使用事实及其背后占频的目的等方面,应该是成功的。

“改变世界”是美丽的外衣,真实的内在是残酷的“卡位”

凭借“私企发射当下全球最大运力火箭”的舆论余温,马斯克再次成功地在全世界范围内强化了其“颠覆者”、“科技狂人”的形象,在世人眼中,他创造着一个又一个创举,一座又一座里程碑。鲜有人去帮他算算可回收火箭到底能省多少钱,发射跑车的火箭是否还可以搭载一些更有价值的载荷……甚至舆论上形成了这样一种趋势:一切对马斯克的质疑在公众看来都是或泛着酸味、或附带政治立场的。

马斯克和川普一样是用推特操控局势的高手,其调动情怀的能力惊人。数量巨大的工程师群体为一个极其普通的短语“Hello World”而疯狂,只因为马斯克在推特上“布道”称,Tintin双星会向地球发射“hello world”这条信息。

作为工程师,我们有义务告诉那些为“SpaceX建立全球WiFi”唱赞歌的朋友们,当Tintin卫星从你头上飞过的时候,你不可能用任何2.4GHz或者5.7GHz的设备收到这句情怀满满的问候,不管手机还是笔记本电脑均属此类,接收这条“hello world”需要专门的接收设备。无论如何,这次的宣传无比成功和深入人心。

可以说,无论是打造OneWeb的格里格·维勒还是马斯克,目前所做的,本质上来说都是在卡位“空间网络的第二次浪潮”这个时代机遇。

这个机遇并不难理解——随着移动互联网的发展,许多原本甚至连计算机都没接触过的人们,都被卷入了互联网的浪潮之中,并随之衍生出巨大的商业价值。如今国内的互联网巨头和独角兽企业的诞生都得益于这一时代潮流。马斯克和维勒以及很多同样致力于空间网络发展的人,正是瞄准了那些通过地面基站方案接入互联网并不划算的地区和人群,来抢占这个巨大市场的基础设施建设工作。只要“卡位”成功,就能够捆绑更多的未来机会,如同微软之于操作系统,苹果之于智能手机。

星座特点,及竞争者分析

本文将对Starlink星座的主要体系理念、及与竞争者的比较等,做简要的分析。

1、低轨通信星座的共性

首先,Starlink作为一个NGSO(即Non-Geostationary Satellite Orbit,非地球静止轨道 )系统,先天具备低时延、动态性和庞大系统的特点。

· 低时延。GEO轨道的先天不足就是巨大的时延,哪怕只是最短的36000公里的来回,以光速传播的电磁波也需要200多毫秒。低轨卫星则可以实现几十甚至十几个毫秒的延时,低时延意味着可以适应更多类型应用并产生更大的价值空间。

· 动态性。卫星轨道低,覆盖区域自然就小,每颗卫星的过顶时间(为某一点提供服务的时间)也将缩短。以Starlink的LEO轨道来计算,在40度的可通信角度范围内的单星过境时间只有5到6分钟,实际情况可能更短,而VLEO的过境时间则更短。因此要保证网络不中断,用户终端需要频繁地切换不同的接入卫星。过多的卫星形成的网络将产生时延抖动。

· 庞大系统。不难理解,卫星数量多、频繁切换,自然造成系统的复杂和庞大。但提出近12000颗卫星可以说达到了“丧心病狂”的程度,不过这符合“科技狂人”马斯克的一贯风格。

2、星座组成

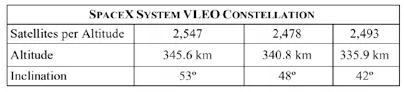

SpaceX向FCC提交的报告中的信息透露,Starlink是由4425颗分布在1100km高度轨道的LEO星座和7518颗分布在340km左右的VLEO(甚低轨)星座构成。具体分布参见表1和表2。

本次Tintin的A/B星作为LEO星座的试验星,将从400~500km轨道通过卫星自身的推进进入1110 km到 1325 km的轨道。此次主要验证的内容应该是Ku/Ka频段的FSS卫星通信固定业务(从向FCC提交的报告中可知其主要业务是FSS)和星间通信。

这正是Starlink和OneWeb的区别之一:Starlink是天星天网,通过星间链路直接连接服务和用户;OneWeb的弯管模式则是天星地网,每颗卫星要同时连接地面站和用户才能建立服务。这类似于第一次浪潮中的铱星和全球星,只不过铱星组网只需要66颗,全球星只需要48颗。

3、频率使用

Starlink的LEO星座选择了Ku/Ka频段,VLEO星座选择V频段,具体详见表3和表4。关口站和用户终端都将采用更先进的相控阵天线技术来实现与多颗卫星的通信。该星座两层轨道设计有门道,较高的4425颗卫星使用Ku/Ka频段,有利于更好地实现覆盖;而较低轨道上的7518颗卫星使用V频段,可以实现信号的增强和更有针对性的服务。

SpaceX的这一策略是非常有讲究的,一方面,Ku/Ka频段的使用是在与传统业务分蛋糕,并与OneWeb等直接竞争对手“正面决斗”;另一方面,V频段的使用也是在积极地开拓新的频率并期望形成壁垒。

表1 LEO 星座(source FCC)

表2 VLEO星座(source FCC)

表3 Ku/Ka频段

表4 V频段

SpaceX公布的TintinA/B卫星图片。卫星重量约386公斤,尺寸为4×1.8×1.2m,大小相当于一辆MiNi Cooper汽车。

OneWeb卫星示意图,卫星重约150公斤,大小相当于一台小型冰箱

不过无论哪一方面的难度都不低,不仅存在政策门槛和协调的难度,同时还面临较大的技术瓶颈。——首发试验星仍选择使用Ku/Ka这两个在卫星通信领域已有广泛应用的频段,而没有V频段验证载荷,显然是有力的证据。

美国联邦通信委员会(FCC)对于这些有助于满足美国本土快速增长的通信需求的项目,表现出极大的支持态度——2月,FCC主席潘基特就曾公开呼吁FCC其他委员和同事能够支持、批准SpaceX提交申请的计划。然而国际电联(ITU)未必如此。因此对马斯克和SpaceX来说,从FCC这里先打开口子,让卫星上天、用既成事实来铺路是非常不错的选择。这是本次发射试验星的真正意义所在。

按照1150km的轨道高度计算,Starlink的每一颗卫星大约可覆盖半径为1060km的区域,覆盖面积大约为350万平方公里。

4、关于卫星本身

直接竞争对手OneWeb的策略是,把卫星设计得尽量简单,从而降低星座的成本,并采取和传统制造商联合创新的策略来进行卫星制造理念的革命。与OneWeb共同建造卫星工厂的空客空天与防务公司公布的卫星高度自动化的总装测试流程,说明了这一理念在现实中的推进。然而最终的制造成本、在轨使用情况等,还有待验证。

Starlink卫星披露的细节非常少,但是毫无疑问比OneWeb要复杂得多。SpaceX早期透露的其LEO卫星重约386kg左右,技术难度也比OneWeb高很多。一方面增加了基于激光的星间链路(这将直接导致成本的上升),一方面星间使用光通信、关口和用户使用微波,星上还要进行路由(涉及到光电交换、星上的高速处理等核心技术),难度可见一斑。

遗憾的是,SpaceX至今尚未公开提及如何以低成本的方法实现如此高难度复杂的系统。不知道神奇“钢铁侠”马斯克能否在这方面再次给业界制造惊喜。

5、马斯克与维勒

马斯克与维勒曾经准备深度合作,最初维勒注册WorldVu公司打算做低轨星座时,投资者名单中就有马斯克。之后,马斯克退出,而维勒坚守理想并把公司名改为OneWeb。二人的分道扬镳也许是因为理念上的巨大差异:维勒的OneWeb团结了一群强大的盟友,包括世界上最大的通信卫星运营商和频率资源拥有者国际通信卫星公司、世界上最强大的汽水公司可口可乐、最领先的卫星通信终端制造商休斯网络、最强大的移动通信芯片制造商高通公司、最著名的互联网风投企业软银、欧洲最强大的宇航企业空中客车、最不差钱的商业航天创业公司维珍银河公司……从卫星到终端、从资本到应用一应俱全;而马斯克显然比较简单粗暴,几乎完全自己干,这样的差异大概正是他们无法共事的原因。

结语

对比务实而保守的OneWeb星座,Starlink如果能突破本文前述技术门槛,就能打造出一个灵活度更高的天基互联网系统,获得更强大的应用能力并构筑更高的技术壁垒。空间网络二次浪潮中的星座博弈,破局之道无非两种,一是模式创新,盘活现有技术下的市场再慢慢发展技术迭代;二是技术突破,以跨时代的技术能力打破现有格局。显然OneWeb和Starlink选择了不同的道路,都值得业者研究、学习与思考。