《桯史》篇名考辨与商榷

郝 桐(华中师范大学文学院,湖北 武汉 430079)

一、问题的提出

《桯史》是岳珂记载朝野见闻的一部笔记作品,涉及宋代文人日常生活的诸多方面。然而历代《桯史》的序跋、四库馆臣对《桯史》的提要以及现今学者的研究性论文,都没有解决岳珂《桯史》是否借用李德裕《桯史》二字来命名的问题。对于《桯史》中“桯”字的读音和含义也存在颇多争议。

最初对《桯史》读音问题展开讨论的是黄山松和高鲲两位学者,其中黄山松认为“桯”读为“chēng”,指“床前几”[1];高鲲在后一年的《读书》杂志上提到“chēng”和“qíng”只是“桯”的方言读法,他引证《方言》《集韵》《广韵》中“桯”的读音为“xíng”或“tīng”[2]。随后,宦荣卿提到了唐代李德裕和宋代岳珂都有一本《桯史》传世,但二者的关系文中并没有论述清楚[3]。胡天明力图通过分析《桯史》的自序来解释其命名原因,他认为《桯史》序中“介几间”的“几”就是指床前几,“桯”与这两个床前几不同。“桯”同“楹”,是假借字,岳珂书房的“桯”大概是用房屋柱子之类的木料做成的木板[4]。吴松青在《桯史三题》中总结了“桯”的几种读音,并认为“桯史”为名是以家居之物代指私人著述之意,模糊其本来概念[5]。李晓燕在她的文章中先是逐一批判了学者们关于“桯”字音义的几种观点,否定“tīng”时,指出不能有三个几案并列。随后又自相矛盾地说“桯”读为“tīng”,岳珂书房是有一个长条几案放在两个高脚几上[6]。在这些学者的论述中,我比较认同的是黄学仕在2016年发表的《<桯史>之“桯”音义辨》[7],尽管文中材料显得杂乱,但该文在总结了“桯”的不同音义后,提出《桯史》中的“桯”应读作“tīng”,其义是放置在两张隐几之间的长案,《桯史》是写在长案上的史书。

本文试图引证材料,论证岳珂《桯史》并非抄袭李德裕的“桯史”,对于存在颇多争议的“桯”字音义,先前的学者似乎并没有将《集韵》《广韵》中“桯”字的音义全部搜集完全,偶有存在方言读法和普通话读音混淆的状况。本文力求通过搜集各种资料考证出“桯”的正确读法和含义。

二、唐宋两《桯史》

四库馆臣认为宋代岳珂的《桯史》是抄袭唐代李德裕的《桯史》而得名,现今学者目前尚未解决这个问题。我通过追溯《说郛三种》的原文,发现了其中“柳”字被误传抄为“桯”,这或许能为岳珂并没有抄袭前人正名。

(一)相关文本的关系梳理

关于《桯史》的篇名考辨,离不开对柳芳《问高力士》、李德裕《次柳氏旧闻》和柳珵《常侍言旨》成书缘由的介绍,四库馆臣认为岳珂的《桯史》书名是抄袭李德裕的《桯史》(《次柳氏旧闻》的别名或初名),笔者认为不然。根据《四库全书总目提要》中《次柳氏旧闻》的提要,还有《说郛三种》关于《次柳氏旧闻》原文的记载,笔者将这些材料的关系予以梳理*此梳理综合了上海古籍出版社《说郛三种》(陶宗仪等编,《说郛三种》,上海:上海古籍出版社,1988年)中两个版本的《次柳氏旧闻》,其一是《说郛》涵芬楼百卷本卷四十四第717页《次柳氏旧闻》,其二是《说郛》明刻一百二十卷本卷三十六第1650页《次柳氏旧闻》,还有《四库全书总目提要》中《次柳氏旧闻》的提要(永瑢等撰,《四库全书总目提要》卷一百四十子部五十小说家类二《次柳氏旧闻》,北京:中华书局,1965年,第1183页)。:

柳芳在唐肃宗上元年间获罪逃亡到黔中,正赶上高力士在巫州避难。高力士知道柳芳曾经掌管历史著述,所以就跟他讲了许多唐玄宗年间的宫廷秘事。柳芳听闻后虽有存疑之处,但还是将这些玄宗遗事记录下来,命名为《问高力士》。

唐文宗太和八年,唐文宗想了解高力士的生平事迹,当时的大臣王涯于是提及了柳芳《问高力士》一书或可参看。王涯奉诏召来柳芳的孙子柳璟,由于种种顾虑,柳璟并没有将《问高力士》献给唐文宗。后来《问高力士》这本书就失传了。

李德裕的父亲李吉甫曾经和柳芳的儿子之一柳冕,在同一个地方共事。柳冕给李吉甫讲述过《问高力士》中的玄宗遗事。李吉甫后来转述给李德裕听,李德裕记录下来,冠以《次柳氏旧闻》的书名。

柳芳的另一个孙子柳珵写了《常侍言旨》(又名《柳常侍言旨》),这本书是他对伯父柳登所谈玄宗事的记录*参见(宋)陈振孙:《直斋书录解题》卷十一小说家类《柳常侍言旨》一卷,上海:上海古籍出版社,1987年,第319页,《柳常侍言旨》一卷唐柳珵撰,“常”者,其世父芳也。(卢校注:珵之祖名芳,其世父名登。)另外《郡斋读书志》等其他本子皆记载《常侍言旨》乃记叙柳登所言玄宗遗事。。《常侍言旨》指出李德裕为避时忌,将玄宗西迁事删去,所以《次柳氏旧闻》中仅有十七条记载。

梳理了以上材料后不难发现,李德裕《次柳氏旧闻》书中所载应该和柳芳《问高力士》出入不大,都是玄宗遗事。由于《问高力士》后来失传了,才有《次柳氏旧闻》的重新写作。

(二)“柳史”非“桯史”

《四库全书总目提要》中关于《次柳氏旧闻》的提要说:

柳珵《常侍言旨》(案:此书无别行之本,此据陶宗仪《说郛》所载。)首载李辅国逼胁元宗迁西内事,云此事本在朱崖太尉所续《桯史》第十六条内,盖以避时事,所以不书也。考德裕所著,别无所谓《桯史》者。知此书初名《桯史》,后改题今名。又知此书本十八条,删此一条,今存十七。至其名《桯史》之义,与所以改名之故,则不可详矣。[8]

在《次柳氏旧闻》的提要中,馆臣们以李德裕撰写的书中并没有《桯史》为据,由此推断《次柳氏旧闻》最初名字是《桯史》,后来才变更为《次柳氏旧闻》。至于李德裕为何要将书命名为《桯史》,后又为什么改名,则不甚清楚。

馆臣提到《常侍言旨》除了在《说郛》中有记载外,并无别行之本,重新翻阅此书显得尤为重要。《说郛》是一部大型古籍汇刊,上海古籍出版社的《说郛三种》将涵芬楼百卷本《说郛》、明刻一百二十卷本《说郛》及续刻四十六卷本《说郛》汇集影印,其中续刻四十六卷本并未收录《常侍言旨》。比对涵芬楼百卷本《说郛》和明刻一百二十卷本《说郛》中的《常侍言旨》,可以解决唐宋两“桯史”的关系问题。

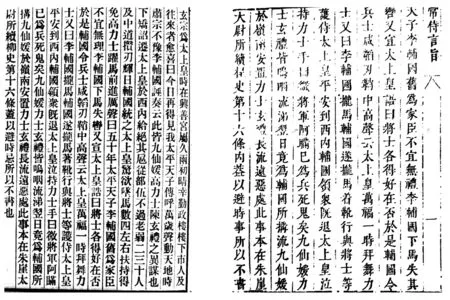

涵芬楼百卷本《说郛》中的《常侍言旨》记载道:“此事本在朱崖太尉所续《柳史》第十六条,盖以避时忌,所以不书也。”[9]但是同样收录在《说郛三种》中的明刻一百二十卷本《说郛》的《常侍言旨》则写道:“此事本在朱崖大尉所续《桯史》第十六条内,盖以避时事,所以不书也。”[10]我将二者不同之处比对后认为《说郛》一百卷本提到的《柳史》是正确的,而且“柳”字之失对于问题的解决极为关键。

左图:左数第一行“柳史”,此为涵芬楼百卷本《说郛》。 右图:左数第一行“桯史”,此为明刻一百二十卷本《说郛》。

因为李德裕在《次柳氏旧闻》的序言中,就写过这本书关涉的唐玄宗遗事,是从父亲李吉甫那里听来的。又由于《问高力士》一书已经失传,所以才会有李德裕接“续”《柳史》之作。通常一本书的序言会点明成书缘由及命名原因。《次柳氏旧闻》序中无一字提及“桯史”,而对柳芳写书的事情加以详述,所以可以断定,《次柳氏旧闻》并非《桯史》的别名,是柳芳的《问高力士》被柳珵简称为“柳史”。之所以会有李德裕曾写作过《桯史》的记述,是由于后世传抄过程中,将“柳”字误抄为“桯”字的缘故。

(三)岳珂《桯史》的命名缘由

四库馆臣在《四库全书总目提要》中说《桯史》的篇名“不甚可解”,认为岳珂以“桯史”为名,是抄袭李德裕的《桯史》(《次柳氏旧闻》的别名):

惟其以《桯史》为名,不甚可解。考《说郛》载柳珵《常侍言旨》其第一条,记明皇迁西内事,末云“此事本在朱崖太尉所续《桯史》第十六条内。”,则李德裕先有此名(案:此书《唐志》不著录,疑即德裕《次柳氏旧闻》之别名也),珂盖袭而用之。[11]

《唐志》既然没有著录李德裕的《桯史》,想必流传于后世的,也仅仅是李德裕《次柳氏旧闻》一种,岳珂何来抄袭的文本呢?所以我认为岳珂的《桯史》是自己命名的,并没有抄袭李德裕的著作。

由于馆臣并不明白岳珂《桯史》命名的缘由,胡玉瑨在《四库全书总目提要补正》卷四十一中摘录了陆氏藏书志的《桯史》元刊本自序,而后点评道:“是《桯史》取义,自序甚明,提要所据本,岂缺此序耶?”[12]经我查证,文渊阁四库全书所收录的《桯史》的确没有序言*(宋)岳珂撰:《桯史》,景印文渊阁四库全书影印本,第1039册子部三四五,小说家类,台湾:台湾商务印书馆,1983年,第407-409页。,影响了馆臣的判断。现在我摘录铁琴铜剑楼藏元刊本《桯史》的自序如下:

亦斋有桯焉,介几间,髹表可书,余或从搢绅间闻闻见见归,倦理铅椠,辄记其上,编已,则命小史录臧去,月率三五以为常。每窃自恕,以谓公是公非,古之人莫之废也……余无以复,则指其桯曰:“汝将多言日朘,如五达之交午乎!汝将嘿嘿养元,如老聃之柱下乎!人言勿?,汝姑谓汝将奚择?”桯嗒然不应。予笑曰:“此真良史也。”遂以为序。*(宋)岳珂:《桯史》,桯史序,北京:中华书局,1981年,第一页。该书以《四部丛刊续编》影印铁琴铜剑楼藏元刊本《桯史》为底本。经我查证,《桯史》(上海涵芬楼景印常熟瞿氏铁琴铜剑楼藏元刊本)有序。

——嘉定焉逢淹茂岁园如既望珂序

从序言中可以看出,岳珂将朝野之间的目见耳闻写在“桯”上,“桯”是岳珂亦斋中的一个家具,可以在上面书写记录,岳珂笑称“桯”为“良史”,这可解释岳珂将自己的著作命名为《桯史》的原因。

三、“桯”字读音与含义的考辨

“桯”的常见读音有二,分别为“tīng”和“yíng”,偶有方言读音为“xíng”和“chéng”*经查阅《说文》《广韵》《集韵》等书,发现黄山松《<桯史>的“桯”》(《读书》1986年第10期,第118到119页。)和高鲲《也谈<桯史>的“桯”》(《读书》1987年第5期,第96-105页。)中提到的“桯”字方言读音:qíng和chēng,并不存在。高鲲引用章太炎《新方言·释器》中对“桯”的读音,说:“今淮南谓床前长凳为桯凳,音如晴,江南浙江音如柽。”这想必已是章太炎先生成书时候(十九世纪末,二十世纪初)的新方言读音,不再是宋代的“桯”音了。。含义与意思关系紧密。

《四库全书总目提要》中馆臣曾引用了一些“桯”的读音和含义,只是并没有将“桯”的不同音义分类,也没有将古书上的“桯”字音义收集完全。

然《考工记》曰:“轮人为盖,达常为围三寸,桯围倍之。”注曰:“桯,车杠也。”《说文解字》曰:“桯,床前几也。”皆与著书之义不合。至《广韵》训为:“碓桯。”《集韵》训:“与‘楹’同。”义更相远。疑以传疑,阙所不知可矣。[13]

下面我将把四库馆臣提到的古书中,解释“桯”字的音义予以分类,辅之以其他古汉语字书和考古等方面的文献资料,以期对《桯史》之“桯”有一个正确的考释。

(一)“桯”读为“yíng”的含义

“桯”读作“yíng”时,突出对象的特点是“长”。

1.楹

余嘉锡在《四库全书总目提要辩证》中加了案语,他突出了“桯”字与“楹”类似的含义:

沈家本《日南随笔》卷一云:“常用晏子凿楹纳书事。”《考工记》注:“‘桯’读为‘楹’。以‘桯’为‘楹’,乃叚借字。”[14]

余嘉锡先生认为以“桯”为题,是用了晏子凿楹纳书的事情。详见《晏子春秋·杂下三十》:“晏子病,将死,凿楹纳书焉。谓其妻曰:‘楹语也,子壮而示之。’”[15]可是晏子是将柱子凿开后,把书藏进去。与《桯史》序言中:“髹表可书”“辄记其上”等书写在“桯”表面的方式并不相同。

《宋刻集韵》第一处“桯”字读“yíng”,与“楹”和“木赢”同义:“楹、木赢、桯:《说文》:‘柱也。’引《春秋传》丹桓公楹或从赢从呈。”[16]《五音集韵》第三处“桯”字读“yíng”,“楹、木赢、桯,柱也,孔子曰:‘梦祭于两楹。’”。[17]

可见当“桯”读为“yíng”的时候,是柱子的意思。

2.盖杠

《考工记》是《周礼》中的篇目,四库馆臣和余嘉锡先生都引用了郑玄的部分注释,现将原文及郑注摘录如下:

轮人为盖,达常围三寸。(围三寸,径一寸也,郑司农云:“达常,盖斗柄下入杠中也!”)桯围倍之,六寸。(围六寸,径二寸,足以含达常。郑司农云:“桯,盖杠也。读如丹桓公楹之楹。”)[18]

《周礼正义》在郑玄注的基础上,进而作疏:“《说文》木部云‘桯,床前几。楹,柱也。’此盖杠直建,与柱义近,故先郑读为楹。”[19]这是说,盖杠和柱子的形状都很直,所以郑玄将这两种含义一并读为“yíng”。

《周礼今注今译》中对达常与桯的解释是:“达常盖斗下之柄,柄实为二节,其上连盖斗而径较细者为达常,下径较粗者为桯,达常下端套入桯中。”[20]这个解释与《周礼正义》的注疏相同。由此可知“盖杠”在古代的用法。

(二)“桯”读为“tīng”的含义

“桯”读作“tīng”时,突出对象的特点是“平”。

1.床前几

《说文解字》对“桯”字的解释是:“床前几。从木,呈声。他丁切。”[21]

《说文解字段注》更加细致地予以批注:“床前几(《方言》曰:‘榻前几。江沔之闲曰桯。赵魏之闲*“江沔之闲”和“赵魏之闲”二处,经笔者查阅《方言》原文,可知“闲”为“间”字的误印。谓之椸。’按古者坐于床而隐于几。《孟子》:‘隐几而卧。’《内则》:‘少者执床床与坐。御者举几。是也。此床前之几。与席前之几不同,谓之‘桯’者,言其平也。’《考工记》盖桯,则谓直杠。)从木,呈声。他丁切。(十一部。)”[22]

这里虽没有具体描摹“床前之几”与“席前之几”的不同,但可以知晓一定有两种“几”,它们具有不同的形状和功用。

“床前几”到底是什么样子呢?

扬之水在《古诗文名物新证合编》中说:“与案相似的还有桯。”书中说:“案作为名称,出现于战国。……战国时代的案已经有了区别于其他置物之具的特定样式。信阳长台关七号楚墓出土的一件漆木案便是很标准的一例。”[23]读至此处,我不禁联想起岳珂书房中的“桯”也是“髹表可书”,“髹”是用漆涂在器物上的意思。说明“桯”的制作工艺与案类似。

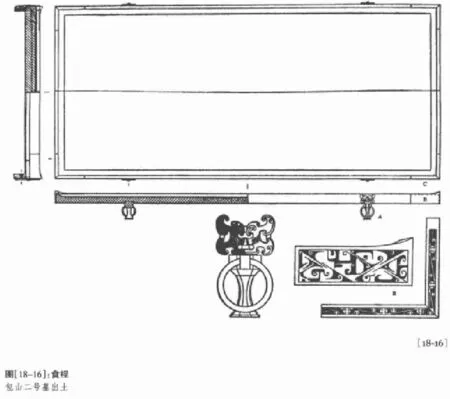

书中还说:“桯和案都属于‘几’类。若细分,大约桯比案更长。《说文·木部》:‘桯,床前几。’《广雅·释器》:‘桯,几也。’,王念孙《疏证》云:‘桯之言经也,横经其前也,床前长几谓之桯。’包山楚墓二号墓出土的一件食桯可为一例。器长一百八十二点八厘米,……通体髹黑漆……”[24]书中勾勒的食桯草图,很像现今的办公桌,体呈长方形,表面平滑。

(此图为扬之水《古诗文名物新证合编》第266页中食桯的图片。)

2.支碓的木架

“桯”读为“tīng”时,还有第二种含义。

《宋本广韵》第二处“桯”读“tīng”,“碓桯。”[25]碓是木石做成的捣米器具。碓桯是支碓的木架。

《宋刻集韵》第二处“桯”字读“tīng”,“《说文》:‘床前几。’一曰:‘碓梢。’”。[26]

《五音集韵》第四处“桯”字读“tīng”,“桯,碓桯。”[27]

3.横木

《五音集韵》第一处“桯”字和“杠”字有关。杠:“旌旗饰,《尔雅》曰:‘素锦绸杠。’《说文》:‘床前横木也。’徐曰:‘即今人谓之床桯。’”这里“桯”是横木的意思。[28]

王力《古汉语词典》中对“桯”的解释,当它读“tīng”的时候,第二条释义也是“横木,门槛。”[29]

(三)“桯”读为“xíng”“chéng”和“yì”的含义

这三个读音多出现于方言。

《宋本广韵》中的第一处“桯”读“xíng”,“床前长几又音‘厅’。”[30]《宋刻集韵》第三处“桯”字读“xíng”,“《方言》:‘榻前几,江沔之间曰桯。’”[31]《五音集韵》第五处“桯”字读“xíng”,“桯,床前长几,又音听。”[32]

《方言》关于“桯”的原文为:“榻前几,江沔之间曰‘桯’(今江东呼为承,桯音刑。)赵魏之间谓之椸(音易)。”[33]《五音集韵》第二处“桯”字读“chéng”,“博雅释也,一曰举也。”[34]

由此可总结出,当“桯”读作“xíng”“chéng”和“yì”的时候,它的含义和“tīng”一样,都表示床前长几。

(四)《桯史》中“桯”字的音义

梳理了“桯”字的多种含义之后,我们可以将岳珂的“桯”限定在表示“床前几”的“tīng”和表示“楹”的“yíng”两个含义之内,因为其余“桯”代表的木质器具:盖杠、碓桯、横木的面积都比较小,并不适宜书写大段文字。

关于“桯”的音义有许多学者都已给出自己的见解。我认为《桯史》中的“桯”读为“tīng”,是床前长案,介于两个隐几之间。桯、几与榻是宋代家具的惯用组合。

岳珂在《桯史》序中写:“亦斋有桯焉,介几间。”[35]同为宋代的林和靖在《平居遣兴》诗中写道:“有甚余闲得觧嘲,高慵时把几桯敲。”[36]宋代的董嗣杲也在《英溪集》中“装伯弜周先生手泽”条下写道:“光芒射桯几下”[37]。可见在宋代,桯与几在家具摆放中常置于一处。

扬之水在《古诗文名物新证合编》中为了说明“几”的含义,先是对“养和”做了如下解释:“用一枝虬曲的松枝,大体依它自然的形状,做成用来凭倚的隐几。”[38]扬之水接说道:“隐几,又称作凭几,或单名曰几,曰机。隐与凭,这里都是依倚的意思。……可以说,隐几是席坐时代的一件重要家具,它可以用来缓解久坐的疲劳。”书中提到隐几与榻是经常的组合,“山东苍山县城前村汉墓出土的画像砖,宴饮场面中,主人踞榻凭几。”

扬之水还在书中写道:“又有置于帷帐之前的长案,时或称作桯。桯的上面可更置食案与书案。”[39]

当“桯”字读为“tīng”时,是“榻(床)前几”的意思。代表“榻前几”的桯和隐几并不相同。从《桯史》序中可知,岳珂经常将朝野见闻记录在桯上,如果桯和几一样狭窄,尽是倚靠之具,是断不可“月率三五以为常”的。宋代丧礼中能用到桯,《新定三礼图》中也有对桯形状的记载:“其中言桯者,以其厚大可以容轴,故名此木为桯。”[40]因其“厚大”,说明和隐几不同。

从古至今也有许多学者认为:《桯史》中的“桯”读作“yíng”,是柱子的意思。《直斋书录解题》中,对《桯史》十五卷的解释是:“岳珂撰《桯史》者,犹言柱记也。”(原注《说文》:“桯,床前几也。”)[41]如果“桯”指柱子,不应该是能相对设立的柱子,否则单独在其中之一根柱子两边放上隐几或者长案都显得不太合理。而且岳珂在《桯史》序言中提到“倦理铅椠,辄记其上。”[42]在木片上书写觉得倦怠,才想出了随手记下朝野见闻的办法。倘若真是写在柱子上,合适的高度仅与身高持平,不但要站立书写,还要上下挪动蹲伏,比铅椠更添劳顿。所以我认为《桯史》中的“桯”不读为“yíng”,也不是指在柱子上记录。

综上,岳珂并没有抄袭李德裕的“桯史”书名,《桯史》中的“桯”应读为“tīng”,是床前长案,放置在于两个隐几之间。

[1]黄山松.桯史的“桯”[J].读书,1986,(10),118.

[2]高鲲.也谈《桯史》的“桯”[J].读书,1987,(5),96.

[3]宦荣卿.唐宋两桯史[J].文献,1988,(4),117.

[4]胡天明.桯史书名考释[J].文献,1993,(4),246-249.

[5]吴松青.桯史三题[J].东京文学,2011,(3),46-47.

[6]李晓艳.桯史的“桯”考辩[J].齐齐哈尔工程学报,2013,(9),4-6.

[7]黄学仕.桯史之“桯”音义辨[J].博览群书,2016,(2).

[8][11][13][清]永瑢等撰.四库全书总目提要[M].北京:中华书局, 1965.1183.1200.

[9][10][明]陶宗仪等编.说郛三种[M].上海:上海古籍出版社,1988.96.2265.

[12]胡玉瑨撰.王欣夫辑.四库全书总目提要补正[M].上海:上海书店出版社,1987.1116-1117.

[14]余嘉锡.四库提要辨证[M].北京:中华书局,1980.1109.

[15][春秋]晏婴撰.廖名春,邹新民校点.晏子春秋[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998.78.

[16][26][31][宋]丁度等编.宋刻集韵[M].北京:中华书局,1989.70.71.72.

[17][27][28][32][34][金]韩道昭撰.五音集韵[M].景印文渊阁四库全书本第238册.台湾:台湾商务印书馆,1983.111.113.8.113.110.

[18][19][清]孙怡让撰.周礼正义[M].北京:中华书局,1987.3179.

[20]王云五主编.林尹注译.周礼今注今译[M].台北:商务印书馆,1973.426.

[21][汉]许慎撰.[宋]徐铉等校.说文解字[M].上海:上海古籍出版社,2007.282.

[22]徐中舒编.说文解字段注[M].成都:成都古籍出版社,1981.272.

[23][24][38][39]扬之水.古诗文名物新证合编[M].天津:天津教育出版社,2012.266.266.321.360.

[25][30][宋]陈彭年等撰.宋本广韵[M].北京:北京市中国书店,1982.177.174.

[29]王力.王力古汉语字典[M].北京:中华书局,2000.488.

[33][汉]扬雄撰.[晋]郭璞注.方言[M].北京:中华书局,1985.51-52.

[35][42][宋]岳珂.桯史[M].北京:中华书局,1981.1.

[36][宋]林逋撰.沈幼征校注.林和靖诗集[M].杭州:浙江古籍出版社,1986.77.

[37][宋]董嗣杲撰.英溪集[M].北京:商务印书馆,1935.7.

[40][宋]聂崇义集注.新定三礼图[M].北京:北京图书馆出版社,2006.

[41][宋]陈振孙,直斋书录解题[M].上海:上海古籍出版社,1987.338.