广州市珠江新城规划设计与建设效果对比分析

文/华南理工大学建筑学院 汪 蓉 汤黎明

汪 蓉,华南理工大学建筑学院硕士研究生,注册城乡规划师

汤黎明,华南理工大学建筑学院教授

0 引言

随着广州第一高楼“周大福中心”封顶,万众瞩目的珠江新城核心区顺利收官,气势澎湃的轴线、广场、绿地和三足鼎立的超高层塔楼景观成为广州向中国乃至世界递出的一张新名片。一方面,珠江新城是广州市民的骄傲,不仅在形象上独树一帜,经济上也用占全市8%份额的GDP证明了自己的实力;另一方面,珠江新城又时常沦为市民吐槽的对象,城中村、高房价,交通拥堵、配套不全等城市问题屡见不鲜。珠江新城是一个矛盾的集合体,其现状与各版规划优劣及实施程度密不可分,只有总结个中得失,明确改进方向,珠江新城才有希望变得更好。

1 主要规划方案分析

珠江新城整个开发过程涉及规划项目众多,其中以93版《珠江新城规划》和03版《珠江新城规划检讨》最为重要。两者在珠江新城建设中发挥了不同程度的作用。

1.1 93版《珠江新城规划》

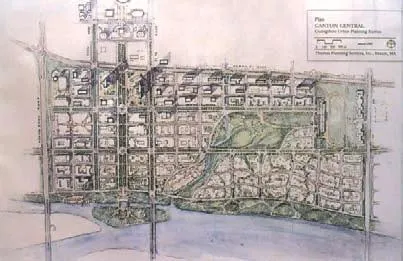

93版《珠江新城规划》的基础实为1992年获得“珠江新城概念性规划方案竞赛”第1名的美国托马斯方案(见图1),该方案基本确定了后来珠江新城的总体框架。

图1 美国托马斯方案

该方案通过1条北联天河、南通海珠的跨江主干道,将新城划分为东西两大片区,西片商务,东片居住。西片承接天河商务区轴线构图,形成128m超宽林荫道,建筑沿轴线布置,棋盘格局,秩序井然;东片则以高尔夫公园为绿心,触状延伸的绿化脉络连接马场与滨江绿地成贯通整体,公园两侧建筑按不同肌理布局,对比鲜明(见图2)。

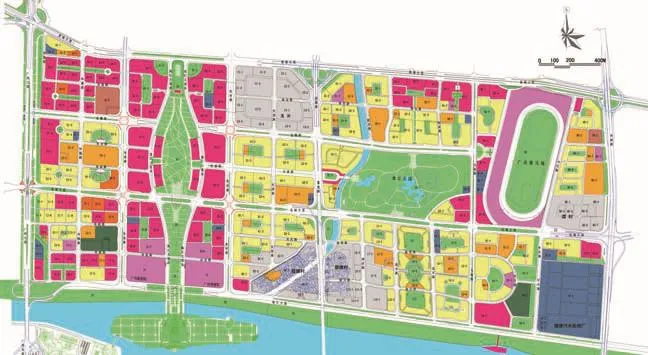

93版《珠江新城规划》在托马斯方案基础上加以修改完善:①保留了核心区中轴线、东西片大功能分区、大绿地等精华内容;②基本沿用原道路体系,为便于开发和组织建筑布局,将东片自由式路网调为平直;③建筑高度控制延续原规划构想,形成北高南低、东高西低的整体趋势;④将过江主干道东移至现在的猎德路,以疏解北部过境交通;⑤增设东西向商业步行街以加强核心区中轴绿带与珠江公园的联系。与托马斯方案相比,93版规划在实用性和可操作性方面有所加强。

图2 93版《珠江新城规划》土地利用规划

图3 2003版《珠江新城规划检讨》土地利用规划调整

1.2 2003版《珠江新城规划检讨》

2003版规划从国际性城市的战略高度对珠江新城进行重新定位,提出建设广州市21世纪中央商务区的新目标,并对空间形态进行周详的城市设计研究,公共服务体系和规划控制体系也做出相应的改进和调整。

其中最引人关注的新中轴线较从前做了重大改变。公共绿地形态从带状林荫道转变为两头窄中间宽的宝瓶状序列广场;2座超高层标志性双塔从北面的黄埔大道南移至靠近珠江的文化中心后方;文化中心由广州大剧院、博物馆、图书馆、青少年宫4座公共建筑组成,建筑造型强调横向延展性并与其后的2座高塔形成对比;珠江南岸设电视塔与北岸双子塔产生空间上的对话。这一改动使城市空间可识别性更强,特征也更为突出(见图3)。

1.3 两版规划特征比较

两版规划产生于不同时期、不同发展背景之下,具有各自的时代特征。以托马斯方案为基础的93版规划能明显感受到美国城市中心区规划的风格:小尺度街区、高密度路网。但这版规划并没有对街区道路加以强制性控制,开发商在取得相邻多个地块后施以整体建设,图纸上的街区道路或消失、或更改线型、或成为内部通道,违背了原方案营造宜人街区尺度的初衷。以美国空间规划理念为指导的93版规划在中国式开发管理下显得水土不服。

相较之下,2003版规划检讨则更具新时代中国城市规划特色:①城市空间形态设计更符合中国大众审美,也迎合了政府追求宏大叙事的城市理想;②该规划将之前的440个地块整合为269块,并大量采用围合式建筑布局,以争取最大街坊公共绿地,更符合中国开发商拿地习惯,增加了投资吸引力。规划可谓近乎完美地满足了多方诉求,但实施效果是否亦然呢?

2 规划指导下的建设效果评述

目前,珠江新城建设已大部分完成,社会评价褒贬不一。现选取城市规划与设计重点关注的几个方面,通过现状调研与历年各项规划的对比分析,谈一谈对珠江新城建设效果的基本认识。

2.1 土地使用

合理的用地布局可让城市运转更加高效、生活更加便捷,反之则会催生一系列问题。珠江新城局部用地规划的不合理给城市带来一些遗憾。最突出的例子为金穗路与华夏路交界处的医疗用地和花城大道与猎德大道交界处的教育用地。医院、学校向来是我国人车最为集中的地区,邻交叉口设置医院、学校会严重影响红绿灯通行能力,来往车辆也会威胁到病人、儿童等群体的安全。不当的用地安排已使这2处成为如今珠江新城内人车矛盾最突出的地方。

适度的功能混合可以给城市增添活力,珠江新城东西2个片区城市活力相差非常之大,很大一部分原因在于土地使用混合程度的不同。广州大道与华夏路之间的地带,不仅有较大面积的商务金融,其他功能用地也镶嵌其中,这就保证了街区内时刻都有不同目的、不同行为方式的人活动于此。加上该片区基本沿用了93版规划路网,街区尺度较小,适宜步行,生活氛围浓郁。核心区与东片居住区则完全不同。2010年以前,核心区仅有商务金融和文化2种主导功能,白天人来人往、夜晚人去楼空的景象每天上演,安全隐患不断。东片尤其是猎德大道以东地区则更为单一。纯粹的居住功能加上小区式封闭管理,使人与人之间的交往变得薄弱;社区服务功能的不足也使街道空间活力丧失;日常餐饮购物需要出行较大距离才能实现,助长了以车代步风气。所幸珠江新城的规划和建设一直处于动态调整中。近年,一些新的项目陆续落成,如花城汇地下商场、猎德村安置区、兴盛路美食街等,都为珠江新城生活多样性做出了贡献。

2.2 城市交通

2.2.1 道路交通体系

珠江新城的路网密度为10km/km2,干道间距600~1000m,完全符合国内道路设置要求,还特别设计了多条下穿隧道进行快慢分流,但几条主次干道依然是早晚高峰期交通堵塞的重点区域,分析原因如下。

1)支路未能有效连通,丁字路、尽端路的存在降低了通行效率。这一点在西区表现尤为明显,如花城广场南部一带,虽然快速车流可通过隧道直接穿越,但慢行车辆行至广场外缘时,没有连通的支路可以分流,只能全部汇聚在作为次干道的华夏路上。

2)部分支路设置路边停车,甚至人行道停车,使本来可以选择绕街区行驶的车辆被迫只能在干道上通行。

3)珠江公园、马场2个大体量用地比邻设置,降低了路网密度。

4)一些人车吸引力特别强的建筑邻交叉口设置,妨碍正常车流通行。

5)道路职能与定位不符,如花城大道定位为交通性主干道,却承担了大量生活性干道的职责,导致临时停车上落客现象严重,容易诱发交通堵塞。

6)非机动车占道行驶及行人随意穿越马路等也在一定程度上降低了道路通行效率。

2.2.2 轨道交通

珠江新城内共有3条轨道线经过,南北走向的地铁3号线、APM线和东西走向的地铁5号线。其中APM线主要为核心区商务人士的短距离流动和观光人群出行服务。从实际观察来看,主要的客流压力集中在3号线和5号线上,APM线利用率低下。原因如下:①APM线在设置站点时仅在首末站考虑了与3号线的接驳,商务区内其他站点特别是3号线和5号线换乘的珠江新城站没有便捷的地下通道与之联系,使得最需要换乘APM的白领阶层只能采用其他方式抵达办公场所;②APM线起讫点分别是林河西和广州塔,沿线建筑绝大部分为写字楼,仅有极少量住宅,沿线腹地通勤需求量不高;③APM线设立的另一个初衷为观光客服务也比较牵强,因为已抵达花城广场的游客大多会选择步行游览,而非通过APM进行点到点观光。如此一来,就只有从大剧院到广州塔这一段过江功能最具存在价值。

2.2.3 步行交通

在规划检讨之后,广州市规划局又组织编制了《珠江新城核心区地下空间及中央广场城市设计》(2004)和《广州市珠江新城核心区二层步行系统实施规划》(2009),希望建立一个立体、多层次的步行交通系统。但由于种种原因,实施效果并不理想。

1)规划本身未能形成一个连续的环状绿化步行线路。珠江公园与滨江绿带之间缺少1条可以相互联系的绿化廊道。而且由于规划编制时,城中村还是一个未解难题,因此被死死包围在猎德村之内的猎德涌也未被纳入步行系统。规划实施以后,原本作为步行街设计的兴盛路又无端变成了车行道路,致使珠江公园与中轴绿地之间的联系也被打断,珠江公园完全被孤立于步行体系之外。

2)公共开敞空间可达性较差。由于临江大道的分隔和人行过街设施的不足,周边居民通常需要步行2~3个街区才能找到斑马线过马路到达滨江公园。花城广场与周边公共场所的联系也较为薄弱,园林设计未能在适当的位置预留人行通道,致使游人需要绕行较长距离才能进出中轴线两侧的建筑底层空间。

3)地下空间碎片化。位于核心区地下1层的花城汇购物广场被金穗路、花城大道2条下穿隧道分割成独立的3块,互不相连;地铁站出入口也无法与核心区地下商场对接。整个核心区未形成一个整体的四通八达的地下步行网络。

4)2层连廊连通度、利用率低。其实,《广州市珠江新城核心区二层步行系统实施规划》设计了一套比较理想的方案,希望能把中轴线两侧建筑及兴盛路步行街两侧建筑连为一体。但是规划实施的2009年,核心区大部分建筑已经落成,而这些建筑并没有预留与公共空间或相邻建筑连接的接口,不同建筑标高的差异也给实施增加了难度。最终仅有部分建筑与公共空间按规划修筑了连廊,连为一体的设想被迫流产。并且出于经济方面的考虑,2层连廊系统未设置足够的升降机和自动扶梯,使其利用率大打折扣。与商场内部空间相连的廊道也常因为指示不清而被人忽略。

因此,这些问题使珠江新城与“以人为本”理念背道而驰、渐行渐远,市民退而求其次选择以车代步,车流又进一步加剧与行人的矛盾,最后陷入恶性循环。

2.3 城市公共空间

珠江新城的城市公共空间以珠江、新中轴线广场、城市公园为中心,以地域空间结构和脉络为基础,形成点、线、面3种空间形态相结合的公共空间系统。在近十年的建设中,花城广场、海心沙、珠江公园、滨江绿地等大型面状城市公共空间已成为最受市民喜爱、最具文化价值认同感的场所。

在线状街道公共空间营造方面,珠江新城也颇有些可取经验。随着《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》的印发,“街区制”“窄马路、密路网”等关键词被热议。而珠江新城早在1993年就已经把这些理念融入规划中,尽管2003年规划检讨把细小地块做了合并、路网结构作了调整,大型开敞空间以外的街区尺度依然是比较合理的,这就为营造舒适怡人、富有活力的街道公共空间打下了基础。规划检讨将11条城市生活性道路纳入公共空间系统,红线宽度控制在20~30m,路面12~16m。从考察结果来看,20m以下红线宽度的道路,如华利路、海明路,生活氛围更为浓郁。街道空间的高宽比给人带来安定亲切的心理感受。而30m红线宽度的道路,如华穗路、兴国路,虽然也设置了很多临街店铺,游人如织,受访者却反映这些路段混乱嘈杂、不适合停留。究其原因,一方面,更为宽阔的路面降低了街墙围合度和空间舒适度;另一方面,双向4车道的路面条件适合车辆以较快速度通行,进而引起行人的恐惧和不安。因此这些道路需要严格控制车速、减少车辆乱停乱放、做好安全隔离和植物美化,以缓解行人的不适感。

在点状公共空间营造方面,珠江新城则做得有些差强人意。实际建起来的只有位于南国花园东侧的江月园和改造后的猎德涌岸广场2块。芦原义信曾在《街道的美学》一书中极力赞扬过小空间,认为人们对“小空间”的爱源于“归回母体”的潜意识情结。这种极富人情味的小尺度公共空间正是珠江新城最需要也最缺乏的。大公园、大广场服务所有人群,它们的存在让人觉得理所当然。小绿地、小广场则属于附近居民,更容易激起邻里间的情感共鸣,游客不会把它们当作目的地游览,却会因为不经意的路过,唤起内心的小确幸。

3 结语

从珠江新城实施效果与规划的对比可看到,这座新城还存在各种各样的问题,有的来源于规划本身的不完美,有的源于城市管理的不严格,有的源于社会经济的新变化。所幸这些问题都不是硬伤,尚有解决的可能。而且我们已经看到规划管理部门应对既有问题所采取的一些有效措施。珠江新城的建设只有进行时,没有完成时。相信在全社会共同努力下,珠江新城一定会不断地迎接挑战,变得更美、更好。

参考文献:

[1]袁奇峰.21世纪广州市中心商务区(GCBD21)探索[J].城市规划汇刊,2001(4):31-37,79-80.

[2]胡珊.城市中央商务区二层步行系统规划设计——以广州珠江新城核心区为例[J].规划师,2010(7):36-40.

[3]袁奇峰.广州CBD收官:珠江新城20年得失[J].北京规划建设,2014(6):169-173.

[4]何力宇.广州珠江新城核心区城市设计实践及其启示(1992—2005)[D].广州:华南理工大学,2006.

[5]广州市城市规划勘测设计研究院. GCBD21——珠江新城规划检讨总说明[R],2002.