基于站城一体化理念的地铁综合体规划方法研究

——以沈阳市滂江街地铁综合体为例

文/沈阳市规划设计研究院 郭大奇

郭大奇,沈阳市规划设计研究院高级工程师

0 引言

上世纪初,大阪、东京、新加坡等国外发达城市以地铁站点建设为契机,建设开发从单纯的商业体逐步演变为多功能复合的城市综合体,通过地下通道增强与周边其他建筑的联系,形成地上地下商业网络,并采用地铁站点区域立体化综合开发模式。近年来,随着我国轨道交通大规模建设,香港、上海等城市地铁上盖及旁盖物业的开发模式不断发展和成熟,为地铁综合体建设迅速发展提供了实践经验。

沈阳是我国地铁建设速度最快的城市之一,地铁1、2号线的投入使用与9、10号线的开工建设,标志着沈阳已进入城市空间结构优化调整和土地价值提升的最佳机遇期。同时,沈阳老城区以城市综合体为代表的商业地产也呈快速增长趋势,如何一体化开发建设地铁站点与周边综合体、集约高效利用存量土地、引导老城区更新改造、提升城市服务功能,成为本次研究的重点。

1 现状分析

1.1 现状概况

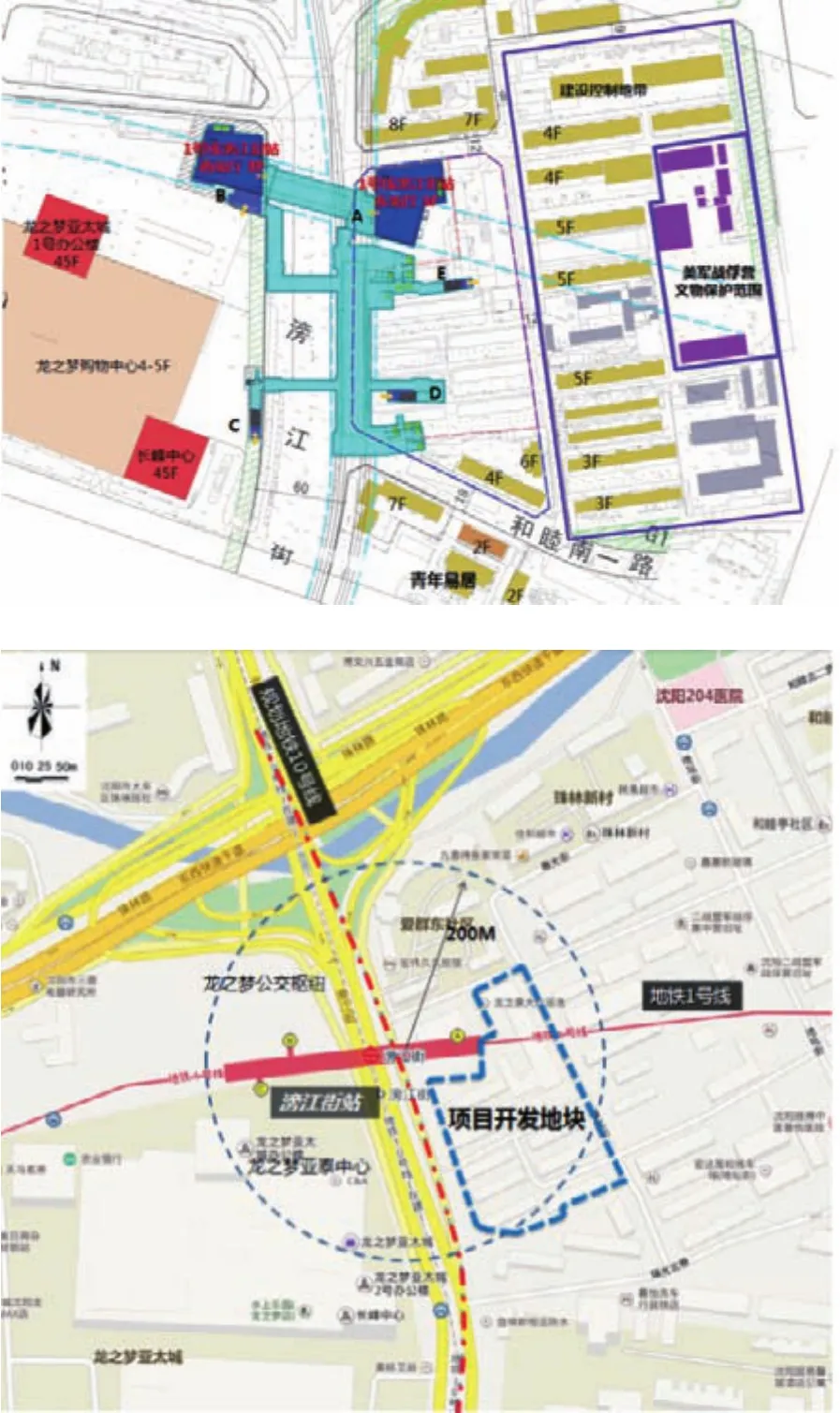

该项目位于沈阳市大东区老城区内,龙之梦交通枢纽东侧,东西快速干道与滂江街主干道交汇处,紧邻地铁10号线与地铁1号线换乘站。目前,地铁1号线的滂江街站已开通运营,地铁10号线滂江街站即将建设施工。地块西北临地铁1号线站厅,周边有大量老旧住宅区,东侧紧邻的美军战俘营为省级文物保护单位,规划面积约3.0hm2(见图1)。

1.2 尚待解决的问题

1.2.1 站点功能有待匹配

地铁站点周边多为3~4层建国初期的住宅,物业类型和粗放式发展建设不符合地铁站点周边建设模式,土地利用效率低、集约化程度不高。

1.2.2 功能空间有待统筹

地块西侧为地铁10号线滂江街站的基坑及钢板桩,南侧为其施工通道,且该地块已建地铁1号线,规划建设需从建筑功能和结构安全角度考虑,保证建设安全和使用功能空间的延续性。

1.2.3 交通设施有待完善

项目位于沈阳一环路滂江街与东西快速干道互通立交的西南角,邻近龙之梦亚太商业中心和交通枢纽,客流、车流量大,换乘空间需求大,周边交通复杂,需强化地铁站、交通枢纽与综合体的交通组织和设施布局,提高换乘效率。

1.2.4 景观特色有待提升

项目位于沈阳中街商业区的东部门户,是2条主要干道交汇处的空间节点,故应注重打造景观特色、促进老城区更新改造和提升整体环境品质。

2 规划方法研究

2.1 明确站点功能,优化TOD开发模式

2.1.1 站点类型及空间影响范围

借鉴香港、上海及北京等地规划建设实践经验,在考虑站点客流量、客流水平、交通换乘等交通功能要素和周边土地利用类型、未来开发潜力、空间区位等土地功能要素基础上,结合沈阳市总体用地功能布局及轨道交通线网规划,确定滂江街地铁站为交通枢纽型站点。在明确站点类型基础上,综合考虑沈阳地铁站周边的路网结构、路网密度、用地功能、站点间距、步行尺度,确定地铁站点周边2个空间尺度,分别为影响区800m、核心区300m(见表1)。

2.1.2 站点地区功能定位

滂江街地铁站是沈阳中街商圈唯一的换乘站,地块东侧是大东区传统居住区,有大量老住宅、旧工厂和历史文化遗存。通过站点周边差异化的商业配套及文化体验设施的规划建设,能吸引更多客流,为地区发展注入新活力,发挥站点的触媒效应,促进社区更新改造,强化滂江街站的交通枢纽地位。依据区域发展要求,考虑站点类型及周边环境,结合城市综合体建设,拟将滂江街地铁站周边打造成集社区配套商业、文化体验、办公酒店、住宅为一体的综合型建设项目,提升站点的综合服务水平。

2.1.3 TOD开发模式

规划运用城市轨道交通开发及级差地租理论,基于站城一体化的设计理念,从2个空间层次上优化TOD模式:①在站点影响区800m内,遵循地铁与城市空间融合的原则完善站点周边用地空间布局与交通设施,构建滂江街地铁站10min步行生活圈;②在站点核心区300m内,实现站点与邻近地块的功能空间开发一体化、交通接驳一体化、开发经营一体化。

最终形成用地圈层布局、土地强度提升、空间综合开发、交通无缝换乘的模式。

1)用地圈层布局 以站点为核心依次向外布置开放空间、换乘设施、商业空间、商务空间、文化娱乐空间、居住空间,在站点周边倡导建筑功能的混合开发利用。

图1 区位及周边现状

表1 滂江街地铁站类型与要素

2)土地强度提升 由于滂江街站位于老城区,站点周边可利用的土地资源十分有限,对其开发建设以填补区域的功能缺失为主,优先发展高容积率的商业和办公建筑,大力建设地铁上盖综合体。

3)空间综合开发 采用地铁站点与周边地块捆绑开发、一体设计、统筹实施的开发模式,综合开发地上、地面及地下空间,提升站点周边存量用地的集约度。

4)交通无缝换乘 完善交通配套,提高换乘效率,形成多样化、网络化的公共交通体系,缓解地面交通压力。打造立体、连续、人性化的步行环境,形成站点周边10min生活圈。

图2 滂江街地铁综合体功能空间示意

2.2 构建“站城联动”功能空间体系

2.2.1 统筹规划地铁与上盖综合体

项目地块上跨地铁1、10号线换乘站,故规划需维护地铁功能空间使用的整体性和连续性,分析已建与待建工程、先投入使用与后续使用的功能空间之间的相互影响,考虑近期使用空间和远期预留空间的合理转换,强化地铁上盖综合体的一体化设计。如图2所示,采用“地上+地面+地下”联动开发的模式,以滂江街地铁站为核心,建立空间立体化、功能多元化的地铁上盖综合体空间体系,通过地铁站直接与地上建筑及城市地下功能空间连通,通过地铁大厅、商业大厅与各层面的功能空间衔接,形成功能复合型建筑与地铁站共构的模式。在10号线换乘站的核心区300m内,重点对地铁换乘大厅、出入口及其周边商业、地下停车场、酒店办公空间、居住空间进行综合开发,确保其功能高效并被合理利用。

2.2.2 优化总体空间布局

协调整体空间布局与区域环境,突出滂江街沿街建筑景观,延续沈阳中街商业空间,预留空间廊道,与地块东侧的美军战俘营建筑取得空间和视觉上的联系和呼应,总体空间呈“南高北低、西高东低”,最大限度地减少对周边现有住宅采光、噪声的影响,形成动静分离的功能分区及变化有序的空间布局。

1)建筑布局注重住宅的私密性和商业、办公区的开放性,通过与地铁站点无缝连接的步行系统可进入上盖建筑的绿化景观平台及住宅室内,实现私密空间和开放空间的过渡。

2)结合建筑功能,在地块东侧布置住宅,与现有住宅小区毗邻,形成和谐统一的居住氛围,有助于配建完善的居住配套设施;地块南侧规划超高层酒店,与西侧东中街龙之梦超高层办公及酒店建筑呼应,协调滂江街两侧高层建筑的平衡,成为城市标志性建筑簇群和沿街视觉十字交叉的最佳对景点,整体构成了沈阳中街商圈的东段门户。

3)地块北侧临近地铁1号线站厅处,考虑到地铁客流与商业人流的集散,预留市民休闲活动和文化体验空间。

2.2.3 打造融合型城市景观

规划设计结合地铁上盖绿化景观、台地立体景观,将绿化和建筑融合,各主楼前的开敞空间设绿化,裙房屋面设屋顶花园,弱化综合体的大体块边缘空间。将大型商业综合体置于居住片区与车行道间使居住区免受噪声及振动干扰,利用地铁上盖空间预留视觉廊道,与地块东侧美军战俘营呼应,形成沿滂江街变化丰富的绿化和建筑景观效果,提升沿街环境品质。

2.3 完善一体化交通换乘体系

借鉴日本、新加坡实践经验,在地铁发展初期、线网密度不高时,需有便捷的换乘设施和步行系统,超过20min步行距离,宜结合地铁站点应用“泊车+换乘”模式,使地铁与公交、小汽车衔接,完善地铁周边配套交通设施,形成连续的步行系统。

1)在站点影响区800m内 充分考虑龙之梦公交枢纽、地铁站、综合体交通组织的一体化,采用“地铁+步行”“地铁+自行车”“地铁+公交”多种换乘模式,结合站点周边交通设施,配建公共停车场,结合地铁A、D、E出入口设置自行车停租场,通过设置地下步行通道与多种交通设施接驳,提高公交枢纽、地铁综合体与地铁站厅、公共停车场间人流换乘的便捷度,实现多种交通工具无缝换乘,强化城市交通枢纽的功能。

2)在站点核心区300m内 根据周边环境及功能布局,在综合体内采用地下立体分层的交通模式,注重机动车的交通分流、人车分离及客流组织,营造安全宜人的步行环境,实现地铁及其上盖综合体交通组织的一体化。在地块西侧滂江街沿线设人行出入口,地块东侧次要道路设车行出入口,减少综合体内部车流对滂江街主干道城市交通的影响,避免车流对人流的干扰,实现人车分流。人流组织上:①商业建筑主要出入口设在滂江街北部,与地铁出入口充分结合;②酒店办公出入口设在滂江街南部;③2栋住宅均为南入口,与地铁出入口适当分离,既避免了地铁客流与酒店办公、住宅人流混合,又保证了商业客流与地铁客流的连续性,为商场吸引客流(见图3)。

图3 滂江街地铁综合体设计平面及效果

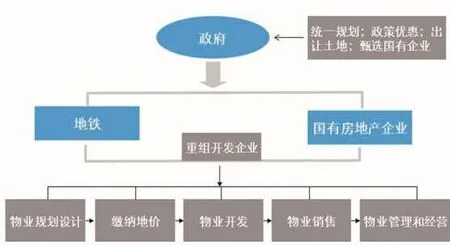

图4 滂江街地铁综合体开发运营模式

2.4 创建协同规划与运营模式

2.4.1 “政企协同、众创设计”的编制方法

针对地铁设计深入研究,与铁道部第三设计院、中建上海院、北京城建院等多部门协同规划,为设计提供了多方支持,实现了建设周期及内容与地铁设计院、控制中心工艺设计院协同,确保了规划成果的可操作性。通过协调交通部门、规划部门和开发公司,保证了开发管理分工明确。

2.4.2 联合开发运营模式

从项目开发运营角度,提出政府引导地铁和商业地产协同开发的思路。结合沈阳项目投资管理现状,针对多元化投资、建设、运营主体的利益复杂性,协调地铁公司、开发公司、商业地产投资商、政府部门的利益,构建共同开发、利益共享的联合开发运营模式,破解项目融资、土地出让、开发建设、管理机制的法律瓶颈。地铁公司通过协议方式取得土地,组建合营开发公司,充分整合开发资源并发挥各自优势,使开发经营取得良好效果,地铁和站点周边土地的开发能同步规划、设计、建设、运营,达到较好的综合开发效益,实现了投资建设、物业开发、运营机制的良性发展(见图4)。

3 结语

通过对沈阳老城区滂江街综合体项目研究,在双重空间维度下,优化了TOD开发模式,构建了站城一体的功能空间,完善了交通换乘设施,创建了协同运营保障机制,采用“站点+综合体”一体化设计方法,有效指导了施工建设。作为沈阳首个地铁综合体,其规划经验已运用于后序站点规划编制和开发建设中,先后推进了沈阳长客总站、塔湾街站、北大营街站、沈阳铁西广场站、文化东路站等站点的施工建设,具有一定的示范性和参考价值。截至2017年9月,主体工程已建设完成,地铁控制中心、商业裙房、超高层写字楼、住宅楼等工程相继开始建设,发挥了触媒效应,带动了周边潜力地块开发建设,促进了老城棚户区的改造更新,提升了地区活力和潜在土地价值,实现了地铁建设与城市开发的双赢。

参考文献:

[1]胡映东,赵晨.绿色地铁站建筑设计初探[J].建筑科学,2014(6):132-138.

[2]刘川,聂鑫路.城市轨道交通物业开发模式浅析——以重庆为例[J].重庆建筑,2013(5):41-44.

[3]孙九春.基于土压力平衡设计的地铁预留十字换乘节点车站施工方案研究[J].施工技术,2017(22):105-107.

[4]白璐. 城市地铁站域商业与地铁站的衔接空间设计初探[D].西安:西安建筑科技大学,2013.

[5]陈燚,罗光财,谭博.BIM技术在城市轨道交通车站施工中的应用[J].城市住宅,2017(8):58-62.

[6]刘磊,张铮.融入老城区的新房子——地铁8号线什刹海站织补工程方案设计[J].城市住宅,2015(12):6-14.

[7]郑英.深圳地铁上盖综合体开发优化措施研究[J].都市快轨交通,2012(3):64-67.

[8]彭芳.浅析商业空间人流动线设计[J].中外建筑,2012(12):95-97.