西成客运专线隧道斜井涌水治理方案研究*

王 轩,王 政

(河南交通职业技术学院,桥梁智能监测与风险预警河南省工程实验室,河南 郑州 450000)

0 引言

隧道涌水现象是隧道施工常见的最主要地质灾害,直接影响围岩稳定性,预防和处理风险高、难度大,对生态环境也会带来较大威胁。国内隧道涌水有较多成功案例,李永江等[1]从地质结构和地层岩性分析其成因,采用“超前双排长管棚+小导管+注浆+三台阶法施工+瓦斯监测”的综合方案进行处治,效果明显;黎晓刚等[2]采用长管棚超前支护并结合小导管注浆加固措施,用有限元法数值模拟分析,验证了塌方处治效果的安全性;刘柳奇等[3]对循环智能压浆系统进行了总结和剖析,效果明显;高世军等[4-5]提出洞身内采用地表注浆,边坡采用倾斜地表钢管注浆预加固,结果表明:地表注浆预加固改善了围岩物理力学性能,缩小了开挖变形产生的松弛区范围。以西安至成都铁路客运专线某隧道斜井涌水工程实践,说明采用小导管注浆技术处理隧道高压涌水地质灾害的可靠性,为类似隧洞处理地下涌水灾害、加强生态环境治理提供参考。

1 工程概况

1.1 设计概况

西安至成都铁路客运专线西安至江油段位于陕西省南部和四川省中北部地区,连接关中平原、汉中盆地和成都平原。项目在铁路网中区位条件优越,主骨架特征明显,开辟了陕西至川渝地区最便捷、快速的客运大通道。隧道2号斜井,交点里程DK150+700,长1897m,斜井断面采用双车道,斜井净高6.5m,净宽7.3m,综合坡度i=10.37℅。根据指导性施工组织要求,该斜井需承担正洞隧道DK150+000~DK152+500(长2500m)的施工任务。该斜井均处于华力西期闪长岩地段,属于弱富水区,位于断层带、节理密集带、长大节理及不同岩性接触带是地下水主要富集区,斜井开挖过程中可能产生一定涌水。限于目前勘察技术水平,很难对闪长岩地段的涌水点段及涌水量准确预测,因此在设计文件中编制了正常涌水量在2205m3/d左右,可能最大涌水量在11025m3/d左右。

1.2 工程地质概况

1.2.1 地质构造

本段位于商丹断裂带和勉略—巴山弧形断裂构造带夹持的南秦岭构造带,是秦岭造山带的蜂腰部位,由于杨子板块向北俯冲,引起地幔上隆,基底抬升,上覆盖层沿剥离断层由中心向四周发生滑脱,形成剥离构造;燕山运动追踪早期构造继而发生逆冲推覆、剪切走滑构造变形,形成秧田坝—十亩地韧性—韧脆性剪切走滑构造带。隧道斜井范围地质构造相对简单,无断层分布,局部发育节理密集带。

1.2.2 地层岩性和水文地质

隧道斜井洞身(已施工段)均位于华力西期闪长岩,地层岩性特征如下:闪长岩(δ4):浅灰色,中粗粒结构,块状构造,矿物成分主要以斜长石、角闪石、石英等为主,含有少量黑云母等暗色矿物。岩体较完整,节理较发育,风化层厚5~10m,强风化,Ⅳ级软石,σ0=600kPa;弱风化;V 级次坚石,σ0=1500kPa。

水文地质节理裂隙发育且岩体破碎地段,节理密集带及不同岩性接触带是地下水主要富集区,设计预计隧道开挖过程中可能产生一定量涌水,最大涌水量为2746~4525m3/(d·㎞)。

2 隧道施工进展及涌水情况

2.1 隧道2号斜井施工进展情况

隧道2号斜井2013年4月22日开始进洞施工,8月22日掌子面开挖施工至斜9+70时出现突然涌水,需增加排水设备设施,加强超前支护措施后,10月7日恢复掌子面掘进,进展缓慢,掌子面里程斜10+70,出现涌水后截至2013年12月10日又掘进90m。

2.2 隧道2号斜井涌水过程

2.2.1 第一阶段涌水过程

2013年8月22日掌子面开挖施工至斜9+70时出现底部及边墙涌水,涌水量约1200m3/d。斜9+70掌子面围岩左侧拱腰处围岩为黑色泥化层,围岩级别由Ⅲ级变更为Ⅴ级,并将全断面改为台阶法施工。8月25日,2号斜井掌子面施工至斜9+80时,掌子面后方斜0+978处初期支护拱部出现突涌水及初期支护变形,且出现环向裂缝,同时掌子面斜9+80处拱部及边墙黑色泥化层分布范围较斜9+70增大。根据现场情况量测涌水量大于3500 m3/d,且涌水颜色为煤黑色。掌子面停止施工,同时加大排水设备配置进行抽排。8月29日,2号斜井掌子面斜9+80拱部及两侧墙脚处涌水量继续加大,根据现场情况量测涌水量约8000m3/d,同时继续加大排水设备配置进行抽排。

2.2.2 第二阶段涌水过程

2013年9月11日,先用水平钻孔机在掌子面周边钻孔,将掌子面水量引排至后方,及时抽出洞外;在掌子面斜9+80施作φ89mm超前大管棚加超前小导管,大管棚长度暂按30m。9月20日开始管棚施作,10月7日管棚施作完成,同期掌子面恢复掘进施上。10月14~15日,施工地区降雨,斜井洞内涌水量增加至9600m3/d,16日天晴水量减至9000m3/d。

2.2.3 第三阶段涌水过程

2013年11月13日上午,2号斜井掌子面施工至斜10+47处左侧拱部出现突涌水,根据现场情况监测,斜9+60~斜10+47整个涌水段落涌水量约12000m3/d。

2.3 隧道2号斜井施工涌水现状

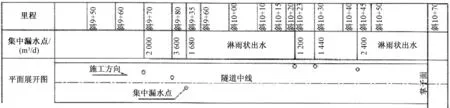

斜9+70~斜9+85段、斜10+23~斜10+45段存在较多集中股状涌水点;斜9+85~斜10+23段、斜10+45~斜10+70段落初期支护不同程度存在“淋雨状”涌水(见图1)。

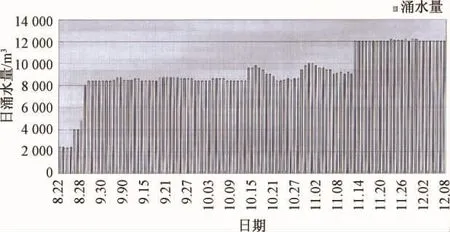

为准确监测2号斜井涌水量,在斜井口建立梯形堰动态监测点,对排水量进行不间断监测,连续监测2号斜井于8~12月平均每天涌水量(见图2),高度精确到mm。到目前为止,枯水季节本段总涌水量稳定在12000m3/d。

2.4 超前地质预报

2.4.1 超前预报及超前探孔

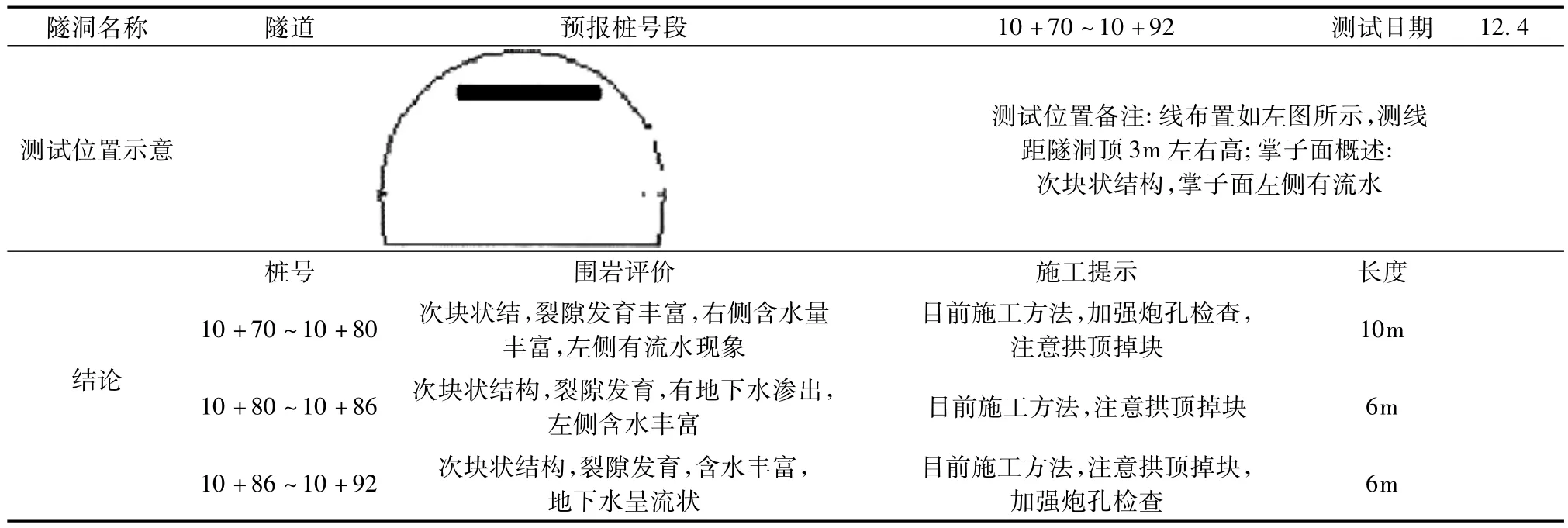

隧道2号斜井涌水以来除大范围补充地质调查和水文地质分析评价工作以外,8月30~12月4日先后进行了1次掌子面TSP、3次地质雷达超前预报及超前探孔工作(见表1)。

图1 斜井涌水现状分布

表1 斜10+70地质雷达超前预报结论

图2 斜井日涌水量统计

2.4.2 斜井围岩变更情况

围岩为华力西期闪长岩,夹有辉绿岩脉体,呈条带状,岩体受构造影响严重,节理裂隙呈密集发育带,局部夹有泥化层及石英条带、岩块,泥化夹层为灰黑色,遇水软化、泥化并染手,岩体稳定性差,斜9+70~斜10+10段围岩拱顶左侧及拱脚出现涌水,水量8000~8500m3/d,拱部及左边墙岩体变形,架设的钢架出现扭曲变形,掌子面拱部出现较大空腔,围岩级别由Ⅲ级变更为Ⅴ级,支护措施斜9+70~斜9+90由Ⅲ-SP变更为Ⅴ-SM,斜9+90~斜10+10由Ⅲ-SP变更为Ⅴ-SM。

斜10+10~斜10+30局部夹有石英条带、岩块,岩体稳定性差,涌水量9900m3/d(总涌水量),围岩级别由Ⅲ级变更为Ⅴ级,支护措施由Ⅲ-SP变更为Ⅴ-SM。

斜10+30~斜10+70段围岩为华力西期闪长岩,岩体受构造影响严重,节理裂隙发育,可见3组节理,间距0.2~0.4m,岩体完整程度较差,拱部无支护可产生坍塌,斜10+47处右侧拱部出现较大股状及淋雨状出水,斜井涌水量约12000m3/d(总涌水量),围岩级别由Ⅲ级变更为Ⅳ级,支护措施斜10+30~斜10+50由Ⅲ-SP变更为Ⅳ-SP、斜10+50~斜10+70由Ⅲ-SP变更为Ⅳ-SM。

3 注浆试验段方案

自2013年8月22日发生涌水以来,涌水量衰减迹象不明显,且本段涌水量在降雨期间有明显增加,枯水季节斜井总涌水量19000m3/d。为降低地下水漏失,保护环境,同时为减小排水压力,保证工程在雨季施工安全,根据专家意见,结合现场涌水状况,参建各方共同研究决定,对2号斜井选取斜9+60~斜9+60(30m)、斜10+50~斜10+70(20m)段作为径向注浆堵水的试验段。实施注浆采用P-Q-t过程控制,注浆效果检查配合TSP、检查孔法进行综合评价,如局部渗漏再进行补注浆,直至注浆满足设计要求。

3.1 二次衬砌施作

为确保注浆堵水效果,应先施作二次衬砌,然后再注浆封堵裂隙治理隧道涌水[6],斜9+60~斜10+70段按设计要求组织二次衬砌的施作,二衬厚35cm,采用C30混凝土。

3.2 斜9+60~斜9+90注浆堵水试验段方案

本段水量较大,出水点相对较为集中,遵循隧道塌方力学仿真效应[7],采取分两阶段注浆方案进行注浆堵水。注浆过程绘制P-t及Q-t曲线,通过P-Q-t曲线过程控制分析对注浆效果评判[8]。

3.2.1 第一阶段注浆施工

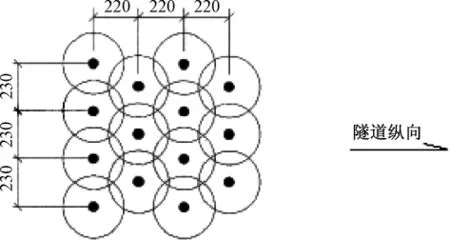

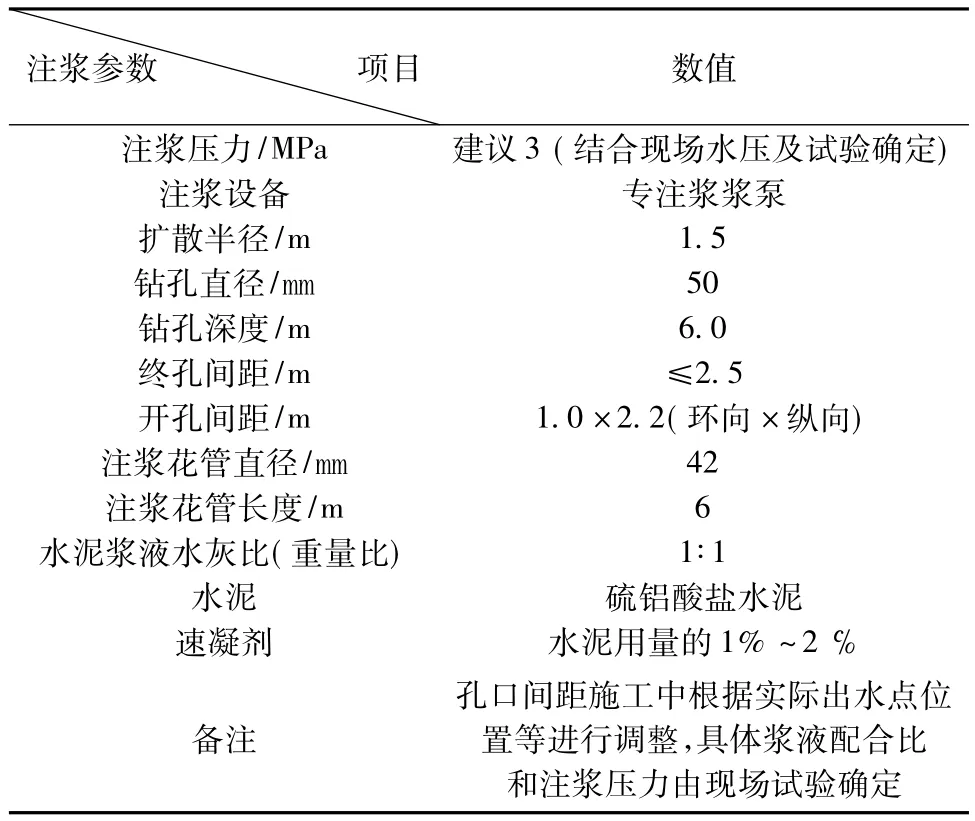

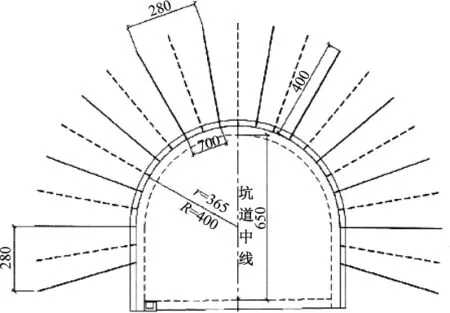

打设径向注浆孔,钻孔深3m,钻孔部位为拱墙,孔径50mm,梅花形布置(见图3,4),注浆孔口管采用直径42mm的热轧无缝钢管,长1m;注水泥-水玻璃双液浆(见表2),在隧道拱墙范围外部形成止水圈,完成第一阶段注浆。

图3 第一阶段径向注浆

图4 第一阶段注浆终孔展开加固模式(单位:cm)

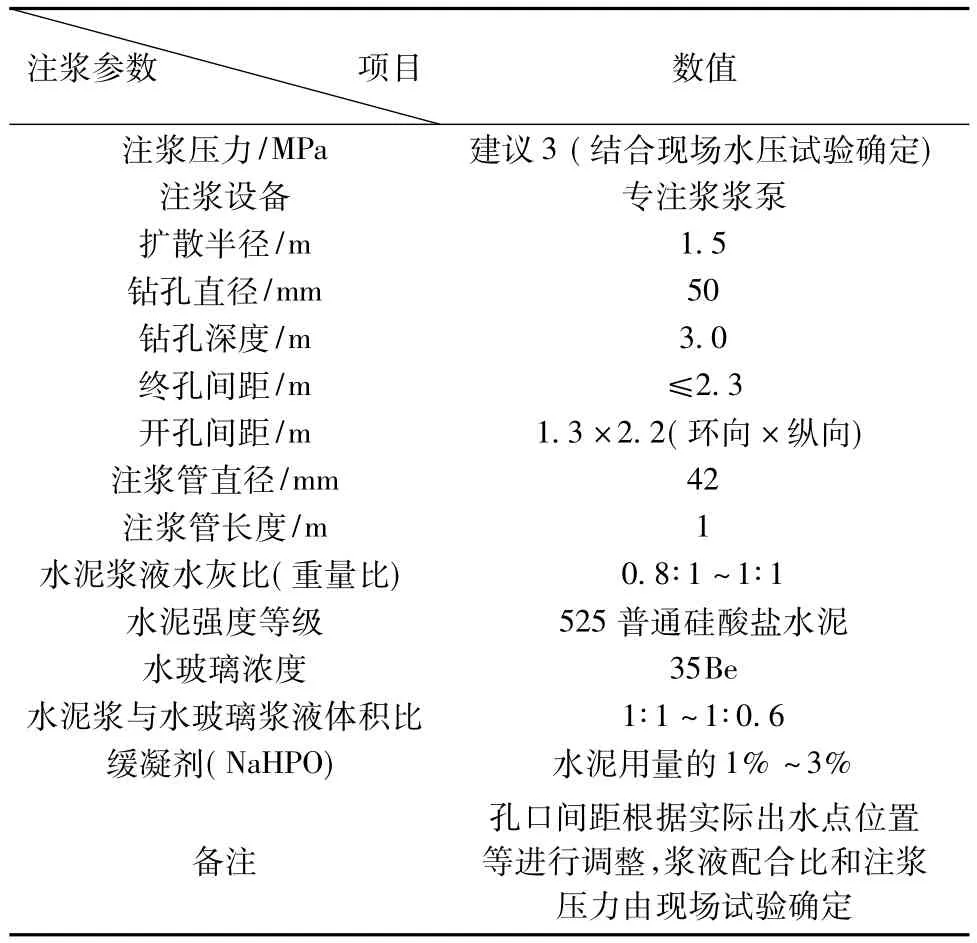

表2 第一阶段径向注浆参数(水泥水玻璃双液浆)

3.2.2 第二阶段注浆施工

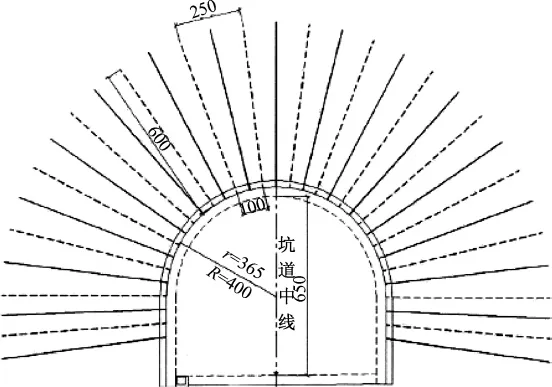

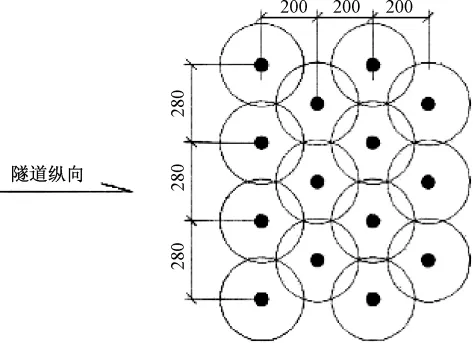

实施第二阶段注浆,打设径向注浆深孔,钻孔深6m,钻孔部位为拱墙,孔径 50mm,梅花形布置[9],注浆孔口管采用φ42mm的热轧无缝钢花管,长6m(见图5,6);注水泥单液浆,水泥材料采用硫铝酸盐水泥(见表3),注浆采用全孔一次性注浆,在隧道拱墙范围外部形成加固圈[10]。

图5 第二阶段径向注浆设计

图6 第二阶段注浆终孔展开加固模式(单位:cm)

表3 第二阶段径向注浆(单液浆)参数

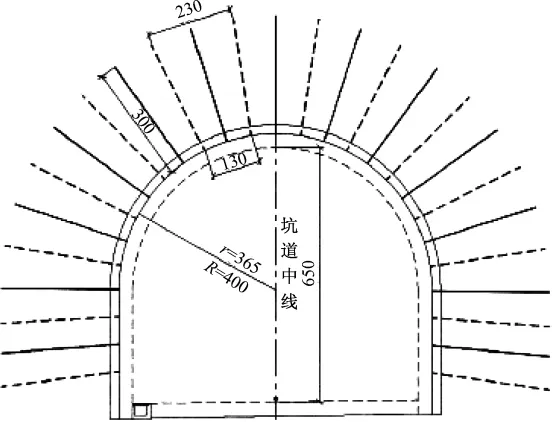

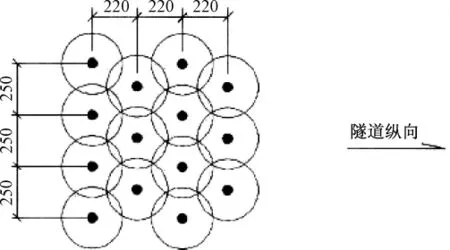

3.3 斜10+50~斜10+70注浆堵水施工方案

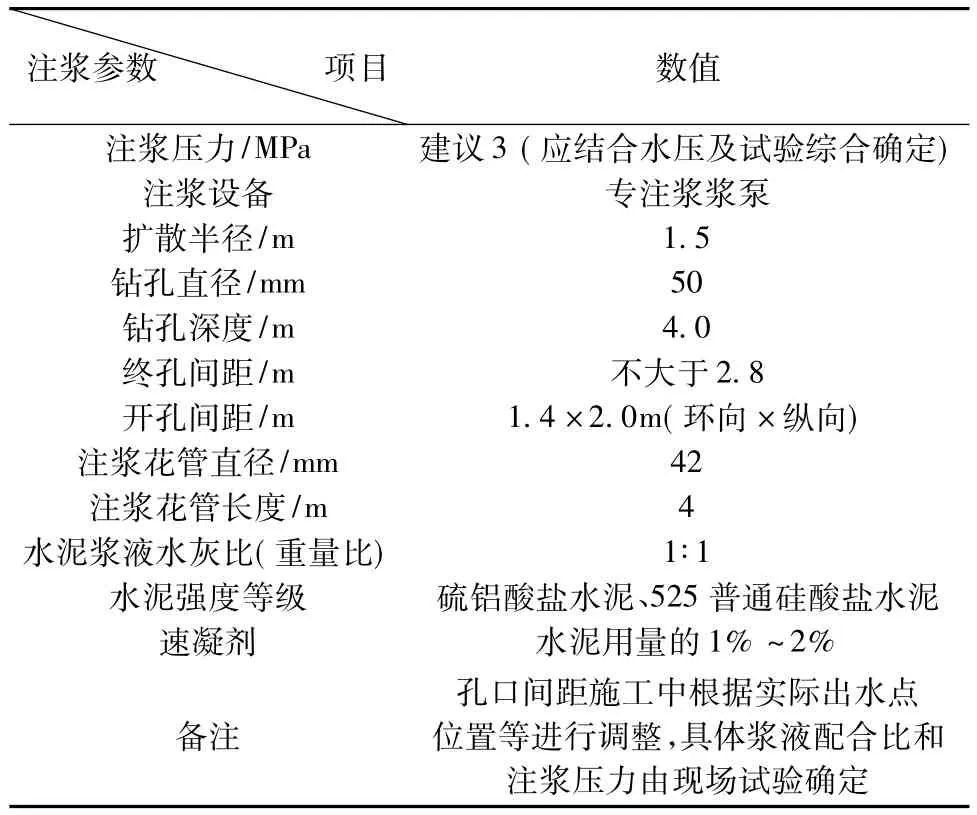

本段水量较小,出水呈“淋雨状”分布,采取一次全孔注浆进行注浆堵水。注浆设计:径向注浆钻孔深4m,钻孔部位为拱墙,孔径50㎜,梅花形布置,注浆管采用φ42mm的热轧无缝钢花管,长4m(见图7,8),注浆采用全孔一次性注浆,浆液采用水泥单液浆(见表4)。隧道涌水量大小和水位高度、渗透系数都成正比,涌水量随着注浆圈厚度增大而减小,且存在最优厚度,盲目增大注浆圈厚度对隧道涌水量处理不合理、不经济。在Ⅴ级围岩中,最小注浆圈的厚度为3~4m[11]。注浆材料水泥首先采用525号普通硅酸盐水泥进行试验,根据注浆达到的堵水效果,如果注浆整体效果达不到70%以上,再采用硫铝酸盐水泥进行试验。

图7 径向注浆设计

图8 注浆终孔开展加固模式(单位:cm)

表4 径向注浆参数

3.4 注浆试验施工效果

注浆结束后,对该段加强监测,施工过程很好的采用P-Q-t过程控制,以定压和定量为主控制注浆,终压达到设计要求,注浆速度小于5L/min保持20min以上时结束注浆。注浆结束后,采用TPS方法对注浆后的加固堵水效果检验,注浆区域波速提高,密度、变形模量显著增长,裂隙密实充填,围岩整体性明显加强。通过检查孔来看,左侧注浆密实无水,右侧轻微少量渗水,有明显的堵水效果,大量散水被封堵,各集中出水点应有明显衰竭,堵水整体效果良好,达到设计止水要求

4 结语

隧道发生涌水后,应及时准确分析发生涌水原因,严格涌水地段监测发展,注意涌水场对围岩位移和支护结构的变形影响。

在华力西期闪长岩,夹有灰黑色辉绿岩脉,岩体受构造影响严重,节理裂隙呈密集发育带,围岩破碎,基岩裂隙水涌水量大、衰减缓慢的情况下,采用小导管注浆技术,通过P-Q-t曲线过程控制,注浆效果十分明显,可为同类工程施工提供参考。

加强注浆现场施工管理,做好注浆监控、涌水监测,对具体的注浆材料、参数和工艺应结合具体条件进行优化,先试验、后实施,确保注浆效果和施工安全。

参考文献:

[1]李永江,江勇顺,王琪,等.达陕高速金竹山隧道涌水塌方的综合处治研究[J].地质灾害与环境保护,2011,22(4):25-28.

[2]黎晓刚,周建春.某公路隧道局部塌方段施工数值模拟分析与监控量测[J].中外公路,2013,33(3):208-210.

[3]刘柳奇,刘德坤.基于超长预应力管道压浆实例的循环智能压浆技术[J].中外公路,2013,33(3):99-102.

[4]高世军.岩溶隧道涌水治理设计[J].公路交通科技(应用技术版),2009,5(9):147-148,154.

[5]王希旺.毛坝特长隧道涌水分析和施工处治技术[D].西安:长安大学,2011.

[6]乔瑞军,胡娟,昌晓宁.隧道涌水治理及堵水施工工艺[J].公路,2011(6):229-233.

[7]吴平,鄢定媛,易鑫,等.阳洞滩2号隧道特大涌泥塌方处治方案研究[J].公路工程,2013,38(6):17-19,42.

[8]李幸发.水平注浆技术在盾构法隧道端头加固中的应用[J].施工技术,2014,43(11):95-99.

[9]刘军,路刚,薛洪松.富水粉细砂地层地铁隧道动态化注浆施工技术[J].施工技术,2015,44(1):89-93.

[10]张树涛.胜利路隧道过防空洞施工[J].城市住宅,2016(1):120-121.

[11]惠高飞,朱永建.深基坑地下连续墙快速注浆堵漏施工技术[J].城市住宅,2017(1):100-102.