丝绸之路南段查萨达佛教遗址的发掘

——以1902年的发掘为中心*

邹 飞

(兰州大学历史文化学院,甘肃兰州730020)

查萨达遗址(Charsada),位于今巴基斯坦白沙瓦(Peshawar,Pakistan)附近,地处斯瓦特河(Swat river)和喀布尔河(Kabul river)交汇处,是古代贵霜王朝前都城布色羯逻伐底(Puskalavati)旧址。1902年,在印度考古局局长约翰·马歇尔爵士(Sir John Hubert Marshall,1876—1958年)和简·沃格尔博士(Dr.Jean Philippe Vogel,1871—1958年)的主持下,对该遗址进行了较为全面的考古发掘活动,发掘了大量的佛教寺院遗址,出土了数量较多的犍陀罗式雕塑。

一、查萨达的历史沿革

查萨达,位于今巴基斯坦白沙瓦市南26公里处,其字面意思为“四条路”,当地曾有8座小镇,因此又被称为“八镇之城”(Eight Towns),也称为“莲花之城”(City of Lotuses)[1]1。该城与塔克西拉(Taxila)、白沙瓦、斯瓦特等地构成犍陀罗佛教艺术的中心地带。传说中该城的历史可以追溯到罗摩衍那(Rāmāyana)时期,当时罗摩征服了印度河两岸建立了干闼婆国(Gandhana-desa),在其统治疆域内建立了两座以他两个儿子的名字分别命名的城市,其中塔克沙西拉(Taksāsilā)之名来自于塔克沙(Taksa),布色羯逻伐底的名字来源于布色卡拉(Puskala)[2]141。

历史文献首次提到该城是在公元前5世纪,其隶属于波斯阿契美尼德王朝(Acheaminis)。公元前326年,马其顿国王亚历山大大帝入侵,兼并了白沙瓦、塔克西拉等地,使其成为波斯帝国的一个新省份。公元前350年,该城归属孔雀王朝管辖。在阿育王统治时期确立佛教为国教,遂在全国各地兴建了大量的佛塔、寺院和雕刻造像,该城亦是如此。公元99年左右,贵霜王朝吞并了这一地区。127年,迦腻色伽将都城迁至布路沙布罗(Puruspura,古译弗楼沙,今白沙瓦)。公元4世纪中叶,波斯萨珊王朝的沙普尔二世(Shāpur II)入侵这一区域。4世纪后半叶,该城遭受贵霜寄多罗的入侵,其后又遭受厌哒人的入侵并最终毁于一炬。

公元400年左右,中国东晋法显对这里进行了较为详细的记载:

从此东下五日行,到犍陀卫国。是阿育王子法益所治处。佛为菩萨时,亦于此国以眼施人。其处亦起佛塔,金银校饰。此国人多小乘学[3]。

据考证,法显记载的犍陀卫国在今斯瓦特河、喀布尔河流域,都城是布色羯逻伐底,所载佛塔即“舍眼塔”(Eye-gift Stupa)。

公元6世纪初,宋云造访该地记载:

复西行十三日,至佛沙伏城。川原沃穰,城郭端直……复西行一日,至如来挑眼施人处。亦有塔寺[4]。

宋云记载中的佛沙伏城,据考证是今白沙瓦,其西侧即布色羯逻伐底,今查萨达是也。

公元7世纪,中国唐代高僧玄奘行至该城,记载:

迦腻色伽王伽蓝东北行五十余里,渡大河,至布色羯逻伐底城,周十四五里。居人殷盛,闾阎洞连。城西门外有一天祠,天像威严,灵异相继[5]250-251。

玄奘记载的布色羯逻伐底城外有“胜地千生舍眼”,其东侧是“梵释窣堵波”,再西北有两座窣堵波,其中“舍眼”塔与东晋高僧法显的记载一致。此后多个世纪,并无任何关于查萨达城市历史资料的记载。

直至进入19世纪以后,南亚次大陆处于英国殖民统治之下,欧洲探险家、学者相继进入该地,对印度文明进行调查和发掘。1826年,考特将军(General Court)造访该地,首次注意到查萨达和巴拉·希萨尔(Bala Hisar)封土堆。1863年,时任北印度考古部总监的亚历山大·坎宁汉将军(General Alexander Cunningham,1814—1893年)对该城展开调查。坎宁汉将军以中国唐朝高僧玄奘的西行所见为蓝本,按图索骥,对古印度历史上曾存在的多处遗址进行考察和辨别,首次将查萨达遗址认定为古代贵霜王朝的都城布色羯逻伐底[1]1。同时,法国学者阿尔弗雷德·富歇(Alfred Foücher,1865—1952年)也持同样的观点,认为该城即古代布色羯逻伐底旧址,并对玄奘记载中的舍眼窣堵波进行调查[2]107。1882年,马丁中尉(Lieutenant Martin)代表旁遮普政府,以他下属孟加拉公司的工兵和矿工对巴拉·希萨尔、米尔·阿修罗(Mir Ziyarat)封土堆展开发掘,但整个发掘工作仅持续了12天就宣告结束,只出土一尊雕塑(基座)。随后,印度考古部的员工H·加里克(H·B·W·Garrick)对巴拉·希萨尔封土堆展开发掘,将该遗址中出土的木材用于建筑材料。此后多年,坎宁汉将军及H·加里克继续对该遗址进行发掘,主要集中在巴拉·希萨尔和沙尔—伊—纳普森(Shahr-i-Napursan)墓葬群周围。

1902年2月23日—4月25日,重组后的印度考古局在约翰·马歇尔和沃格尔博士的主持下,对位于边境区的查萨达遗址展开发掘,这是重组后的印度考古局开展的第一次发掘活动,发掘了大量的佛教遗址,出土数量众多的犍陀罗式佛教雕塑以及其它型式多样的文物。1947年8月,印度和巴基斯坦相继宣告独立,原英属印度考古局因而分解。虽然印度政府在该年度对巴拉·希萨尔封土堆展开一次较为系统的发掘,但由于一些原因不得不停止。1958年,巴基斯坦政府组织考古人员再次对该遗址展开发掘,主要集中在巴拉·希萨尔封土堆东北600码的沙伊汗(Shaikhan)封土堆,将其地层划分为51层,其中第14层为犍陀罗时期遗存[1]16。

二、1902年的发掘概况

1902年英属印度考古局重组,成立了以约翰·马歇尔为局长,下辖6个大区的考古分区(北方区、西方区、东方区、东方区、边境区和缅甸区),制定了考古局的三项主要职责:保护、发掘和碑铭研究[6]。同时在总计花费3 000卢比(200英镑)的基础上[2]141,对查萨达遗址区域内的巴拉·希萨尔、米尔·阿修罗、帕拉图·德里(Pālatū Dheri)和尕兹·德里(Ghas Dheri)等封土堆展开发掘。

(一)巴拉·希萨尔封土堆

该封土堆呈粗糙的梨子形,南北长约250码、东西宽约220码,其北边是一处古代水井。该地先后被帕坦人和锡克人占据,早年间马丁中尉曾对其进行发掘。1902年的发掘主要集中在封土堆的北边和西边,发现了部分残存的墙体,未经灼烧砖塔的侧翼,部分碎石和邻近的许多小型佛教寺院。其中,寺院的地面用卵石铺砌,水池用砖块建造并涂饰灰泥,表面则用红色泥土粉饰。在该封土堆出土了大量的文物,主要有陶器、钱币和金属器等。

其中,钱币包括14枚印度—斯基泰时期(Indo-Scythic)的铜币、7尊雕塑、铁制工具、珠子以及各式各样的装饰品和实用工具,包括陶制纺锤锭盘、各种形状的砝码、戒指、穿孔的大理石和蓝色玻璃的碎片等。其中一块雕塑是有翼狮子的头部碎片,高9厘米,暗红色石头雕刻,用交叉影线(cross hatchings)的方式表示浓密的头发和两翼的特征,这是犍陀罗雕塑中常见的形式[2]152;另一件是用金属浇铸的陶器(图1),上面雕刻一位女性或男性骑在天鹅上,其左臂上扬,鸟嘴上叼啄花环,双翼和双腿处有一带状装饰物,脖子下方是一个心形的象形,应是一串珠宝,马歇尔认为它属于阿波罗类型(Apollo)后期。

(二)米尔·阿修罗封土堆

关于该封土堆的命名据说有两种来源。一种说法认为其名字来自沙尔—伊—纳普森墓葬群,被认为是著名的舍眼窣堵波旧址,中国高僧法显、玄奘曾对此进行了较为详细的记载。

伽蓝侧有窣堵波高数百尺,无忧王所建也,雕木文石,颇异人工。是释迦佛昔为国王,修菩萨行,从众生欲,惠施不倦,丧身若遗,于此国土千生为王,即斯胜地千生舍眼[5]252-253。

这段引自玄奘的记载指出该地昔年佛教兴盛,尤在孔雀王朝阿育王时曾在此处修建舍眼窣堵波。第二种说法则认为米尔·阿修罗的名字来源于当地的一座伊斯兰教清真寺[2]154。

图1 金属浇筑的陶器①出自ASI,Annual Report 1902-03,Fig.8,Office of the Superintendent of Government Printing,Calcutta,1904,p.154.

此外,在该封土堆周边发现了4处不同性质的居址,2处佛教遗址和2处伊斯兰教遗址,发现其最初的墙体用烧制完好的砖块修筑,后期则用菱形图案的石头修筑。这种前期和后期采用不同材料的建造方式,与塔克西拉的斯尔卡普(Sirkap)城址的建设较为相似,其时间应为贵霜王朝时期[7]。另外在该遗址出土了大量的伽色尼(Ghaznavid)、阿泽斯(Azes)、阎膏珍和迦腻色伽时期的钱币,一件损坏的象征那迦(Nāga)的陶器,一个直径2.5厘米的圆盘石灰砝码以及各式各样的珠子等文物,也可以间接确定该遗址的年代。

(三)帕拉图·德里封土堆

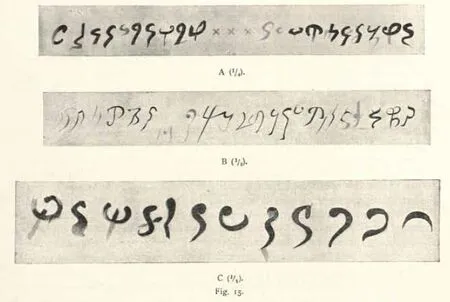

该封土堆位于米尔·阿修罗封土堆的东边。1902年的发掘主要在标记为A和B的两处地点展开,其中封土堆A呈圆形、B为三角形。封土堆A虽没发现雕塑遗存,但发现了许多的居住踪迹,例如陶器、装饰品和钱币等,从发现的钱币来看应为贵霜王朝后期。另在封土堆A的西侧发现一座佛教寺院遗存,在其院子地下埋有宽约4.5或5英尺的管道,以及在方形院子的东南角发现大量经过灼烧的木头和铁器碎片。在院子外面出土了4个陶罐,从北至南排成一列,其中三个陶罐内刻有佉卢文铭文(图2)。在该年度考古报告中将其描述为:“铭文A包括10个字母,每个字母间距均为1.5英寸;铭文B长18英寸,包括22个字母,每个字母间距为1英寸;铭文C长6英寸,包括12个字母,每个字母间距为0.5英寸。铭文A和B已经释读,其中铭文B中最后4个音节代表一个词‘dānamukha’,意为‘一件优秀的礼物’,属于贵霜时期。”[2]163

图2 佉卢文铭文②出自ASI,Annual Report 1902-03,fig 15,Office of the Superintendent of Government Printing,Calcutta,1904,p.163.

此外,在该封土堆出土了大量的佛教雕塑,包括数量较多的菩萨头像、立像,佛立像碎片,基座和象征佛陀活动的浮雕等。其中,菩萨头像呈典型的犍陀罗风格,表现为卷发、肉髻、眉毛拱形、眼睛刻画圆润饱满、面颊轮廓分明等特征。其中在一基座上雕刻弥勒菩萨结跏趺坐于宝座上(图3),右手施无畏印,左手持瓶,右后方是金刚手菩萨(vajrapāni),每侧两名供养人或比丘(bhiksus),其上雕刻佉卢文铭文,包括7个字母,上部分的第一个字母被毁“?da-sa da-na-mu-ke”意为“?虔诚的礼物”[2]167,第二个字母来自著名的奉献铭文,但供养人的名字不能确定,马歇尔认为其有可能是帕提亚语(Parthian)。

图3 基座③出自ASI,Annual Report 1902-03,Office of the Superintendent of Government Printing,Calcutta,1904,Plate XXVII,1.

另外两尊雕塑均用灰泥雕刻。第一尊是佛的头部和躯干(图4),头高15.2厘米、躯干高25.4厘米,顶上有肉髻,面相刻画庄严细腻,着袒右肩服饰,施禅定印,可能是坐姿。第二尊是头部、躯干(图5),头高11.4厘米,躯干高20.3厘米,可能是一尊立姿的菩萨像,但左肩损坏,在脖子、胸部可见装饰物。

图4 佛头部像①出自ASI,Annual Report 1902-03,Office of the Superintendent of Government Printing,Calcutta,1904,Plate XXVI,1.

图5 头部和躯干像②出自ASI,Annual Report 1902-03,Office of the Superintendent of Government Printing,Calcutta,1904,Plate XXVI,3.

另有,一块灰泥浮雕(图6),其上雕刻7位人物形象,其中佛陀站立中间,着长袍,其左侧是手持雷电的金刚手菩萨,身后跟随几位和尚;右侧是一坐姿和一立姿的图像。

图6 灰泥浮雕③出自ASI,Annual Report 1902-03,Office of the Superintendent of Government Printing,Calcutta,1904,PlateXXVII,5.

(四)尕兹·德里封土堆

该封土堆位于米尔·阿修罗封土堆的北边。1883年,怀特·金(L.White King)在该遗址发现了著名的哈斯特纳加尔(Hashtnagar)基座,其上雕刻佛陀图像和佉卢文的铭文。1902年,发掘了一座窣堵波的基座,32平方英尺,由土块和碎石混合而成,平面呈正方形。在基座处发现一个雕刻精美的骨灰盒,用片岩制造,外面镶嵌黄金,其内装有大量的骨头碎片;在基座的西北角落出土一尊菩萨立像的下半身及基座,基座上雕刻佉卢文铭文。但是铭文右上侧完全毁坏,左侧的字母长8英尺,但也有许多字母缺失或损坏,包括16个字母,每个字母间距相等,高度一致,读作“—kha(?)la vi sa e cha(?)tra(?)pa(?)sya(?)—da(?)dha(?)sa—”,马歇尔将其释读为“在最前面加入pu,就可以读作pukhala visae(梵语puskala visaye),即在普什卡拉区(puskala),下一个字可能是chatrapa(梵语ksatrapa),第三个字应是一个名字”[2]176。

在该遗址发现的大量石质佛像碎片、菩萨雕塑和基座,都是常见的犍陀罗佛教样式。在《1902—1903年度印度考古局年度报告》中给出的数量为:石质雕塑和基座共40尊,灰泥图像6尊和25枚钱币。由于原报告中对这些雕塑的描述较为简略,大多数并无图片介绍,因此只能选取部分雕塑进行介绍。其中编号6的雕塑(图7)④文中所引编号仍采用原报告中的编号方式。,是一尊佛头像(残),高20厘米,头发呈波浪形,面部毁坏严重,但仍见其清晰的轮廓。编号4(图8),是一尊灰泥佛头,高23厘米,保存较为完好,有肉髻,面部表情刻画细腻。

图7 佛头像⑤出自ASI,Annual Report 1902-03,Office of the Superintendent of Government Printing,Calcutta,1904,PlateXXVI,No.6.

图8 灰泥佛头①出自ASI,Annual Report 1902-03,Office of the Superintendent of Government Printing,Calcutta,1904,PlateXXVI,No.4.

综上可知,1902年英属印度考古局对查萨达遗址发掘的结果是,发掘了4座封土堆,出土了大量犍陀罗风格的佛教雕塑。另外,还有少量的陶器生活用具,主要是碗、杯、碟和花瓶等,其中花瓶多呈红色、深红灰色和浅黄色,在一些大型储物罐的器身雕刻圆圈、正方形、三角形、星星、同心圆、辐条轮的图案。

三、查萨达的历史地位

1902年,英属印度考古局对查萨达遗址的发掘,是重组后的考古局开展的第一次发掘活动。发掘在新任局长约翰·马歇尔和沃格尔博士的主持下进行,马歇尔曾参加过希腊克里特岛米诺斯宫殿(Minos Palace,Crete)遗址的发掘[8],他将最新的发掘经验和技术运用至该遗址的发掘。同时,这也是沃格尔博士的第一次发掘活动,最初他感到担心紧张,但随着发掘的进行也逐渐得心应手。沃格尔组建了3支发掘队伍,其中每支队伍由“一位警官带领30名工人组成,警官每周工资3卢比,工人2卢比”[9],他们工作极为认真负责。在查萨达的发掘采用探沟的形式,并将整个遗址分割逐层进行发掘,这也为印度考古局此后对鹿野苑(Sarnath)、桑奇(Sanchi)和塔克西拉等遗址的发掘提供了较为丰富的经验。

1902年度的发掘共计发掘了4处封土堆,即巴拉·希萨尔、米尔·阿修罗、帕拉图·德里和尕兹·德里封土堆,发现了一些佛教建筑遗存,出土了大量具有犍陀罗风格的雕塑和基座等。其中,米尔·阿修罗封土堆对照法显、宋云和玄奘等的记载,已被确认为著名的“舍眼”窣堵波,修建于孔雀王朝阿育王时期。从巴拉·希萨尔封土堆出土的一个遗物匣,也可以看出其印度—希腊风格[10],同样装饰的遗物匣在白沙瓦和阿富汗的马兰(Bimaran)遗址也有发现[11]②白沙瓦发现的遗物匣为水晶制作,其上有佉卢文题记;阿富汗出土的遗物匣用黄金制作。。大量的佛教雕塑呈现出典型的犍陀罗风格,几尊佛像和菩萨头部的雕塑,与塔克西拉遗址的达摩拉吉卡窣堵波(Dharmarajika Stupa)出土的雕塑类型极为相似,雕刻比较细腻,顶上肉髻,袒右肩服饰,极重突出面部轮廓;帕拉图·德里封土堆出土的一块灰泥浮雕,“上衣褶雕制手法极为高超……佛背后偏右的提婆像嘴上有髭……年代相对来说是早的”[12],约翰·马歇尔将其归属在犍陀罗艺术的“成熟期前期阶段”。

查萨达地处两条河流的交汇处,曾一度是贵霜王朝都城布色羯逻伐底所在地,是历史上著名的政治和商业贸易中心。尤其在迦腻色伽统治时期,这位被“中国佛教文献赞誉为皇家供养人”的统治者[13],其统治疆域“东至贝拿勒斯(今瓦拉纳西),南抵马哈拉施特拉(Maharashtra),北至咸海,西至锡斯坦(Sistan),包括白沙瓦、马图拉、贝格拉姆(Begram)、喀布尔、塔克西拉、帕塔拉(Patala)和米南伽拉(Minnagara,今巴基斯坦卡拉奇)等主要城市。在帝国内部有从中亚至地中海,从土耳其跨越兴都库什山至巴基斯坦和印度的贸易路线。”[14]51可见早在贵霜时期,查萨达就已成为古代商贸路线上的重要城市,是东西方交易的集散地,其北端路线更是连接横跨中国和西方世界的丝绸之路。在“贵霜统治者跨越兴都库什山占领北印度平原后,他们控制了丝绸之路至关重要的部分,从这条商业路线获取了极大的利益”[15]。在一本成书于公元60年的商业书籍中,记载了与这条交通路线相关的历史事实:

从西方世界进入的亚麻制品、黄晶、珊瑚、乳香、玻璃瓶、金和银盘、酒。作为回应,印度河—古吉拉特港口(Indus-Gujarat)转运的绿松石、天青石、毛皮、棉织品、丝线和靛蓝。一些商品,例如棉织品和靛蓝染料,可能生产于印度和巴基斯坦,但其它的如绿松石、天青石、毛皮和丝线,则来自于中亚和中国,沿着商队路线进入白沙瓦平原[14]51-52。

在贵霜王朝时期,东西方贸易往来达到巅峰,通过丝绸之路将亚洲的丝绸和香料运抵西方,西方的金银器和玻璃制品也传至东方。犍陀罗佛教艺术的传播亦是如此。在以巴基斯坦的查萨达、白沙瓦、塔克西拉和阿富汗的哈达(Hadda)、丰都吉斯坦(Fondukistan)、贝格莱姆等城市为中心的广大区域,在不断遭受外力入侵的因素下,将多种艺术风格进行合理的糅合,形成一种全新的艺术表现形式。“当贵霜人控制了从地中海世界前往中国的贸易路线后”[16],这种艺术形式通过丝绸之路传入中国,促使中国各地的佛教艺术(如建筑、雕塑和绘画等)逐渐发展且影响深远。

参考文献:

[1]WHEELER M.Charsada,A Metropolis of the North-West Frontier[M].Oxford University,1962.

[2]ASI.Annual Report of the Director General of Archaeological for the year 1902-03[M].Calcutta,Office of theSuperintendentof GovernmentPrinting,India,1904.

[3]法显.法显传校注[M].章巽,校注.北京:中华书局,2008:30-31.

[4]杨衒之.洛阳伽蓝记校注[M].范祥雍,校注.上海:上海古籍出版社,2011:326-327.

[5]玄奘,辩机.大唐西域记校注[M].季羡林,等,校注.北京:中华书局,1985.

[6]邹飞.印度考古局发展史的四个历史时期[J].南亚研究季刊,2015(3):80.

[7]MARSHALL J.A Guide to Taxila[M].Calcutta,Superintendent Government Printing,India,1921:66-67.

[8]DAVID G.Collecting for Cambridge:John Hubert Marshall on Crete[J].The Annual of the British School atAthens,2000,95:524.

[9]LAHIRI N.Coming to Grips with India’s Past and her"Living Present":John Marshall’s Early Years(1902-06)-Part II[J].South Asian Studies,2010,16:91.

[10]COOMARASWAMY A K.Introduction to Indian Art[M].The Theosophical Publishing House,Adyar,1956:29.

[11]CARVEN R C.A Concise History of Indian Art[M].Thames and Hudson,London,1970:94-96.

[12]约翰·马歇儿.犍陀罗佛教艺术[M].王冀青,译.兰州:甘肃教育出版社,1989:77-78.

[13]LIU X.A Silk Road Legacy:The Spread of Buddhism and Islam[J].Journal of World History,2011,22(1):58.

[14]WHEELER M.Five Thousand Years of Pakistan[M].Royal India and Pakistan Society,London,1950.

[15]LIU X.Migration and Settlement of the Yuezhi-Kushan:Interaction and Interdependence of Nomadic and Sedentary Societies[J].Journal of World History,2001,12(2):276.

[16]KOSSAK S.The Art of South and Southeast Asia[J].The Metropolitan Museum of Art Bulletin,New Series,1994,51(4):21.