西藏布达拉宫传统嘎尔乐舞艺术

【内容提要】本文通過文献梳理与实地采访嘎尔国家级传承人为研究基础,对西藏国家级非物质文化遗产布达拉宫嘎尔乐舞艺术的历史沿革、艺术形式、表演时间及地点、表现内容以及当代现状等方面进行了较为全面的梳理。

【关键词】布达拉宫 嘎尔 非遗 传承人

嘎尔在藏语中有多重含义,按名词泛指舞蹈,按动词具有舞动之意。作为西藏传统乐舞艺术体裁,嘎尔一词又有两种意义:广义的嘎尔,包含阿里普兰等地流传的“嘎尔”、山南泽当的“嘎尔巴谐玛”、林芝的“统朵嘎尔”、“亚久嘎尔”等颇具地方特色的诸多民间嘎尔,以及传播于寺院的日喀则萨迦寺嘎尔、昌都强巴林寺嘎尔等,这些是对嘎尔乐舞艺术的统称;而狭义的嘎尔专指嘎尔乐舞中舞蹈表演部分。此外,在嘎尔乐舞艺术组织机构中,有以下专用名词:嘎尔本指教官或乐师,嘎尔巴即指嘎尔乐舞的组织,也是对成年嘎尔艺人的称谓,嘎尔珠吧则指男性嘎尔少年演员。

本文讨论的嘎尔是自17世纪40年代,第五世达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措专为历代达赖喇嘛表演的西藏布达拉宫嘎尔乐舞艺术。据西藏古代文献《赏心悦耳明目之喜宴》记载:布达拉宫嘎尔乐舞,最早由古代西藏阿里上部地区本土歌舞、音乐和卡基(即今克什米尔)、门(即今拉达克)等地传人的民间歌舞、音乐的融合而成。这一艺术形式后来成为专门为达赖喇嘛、班禅等高僧演出的表演艺术形式,并相继流传于部分藏传佛教格鲁派寺院中。其中,西藏拉萨布达拉宫和日喀则扎什伦布寺表演的内容和形式基本相同,表演者都是俗人,其余流传于各寺院中的演职人员均为僧人。在此类嘎尔中,表演者均为男性,女性不予参与。

一、嘎尔的历史沿革

公元17世纪上半叶,西藏后藏日喀则地区藏巴第斯在与仁蚌巴争权夺利的斗争中占据上风,并统治卫藏大半江山二十余年,史称“藏巴第斯政权”。在其执政时期,推行实施了减免杂税等一系列新政,其中,尤其引人注目的是,该府特地从西藏上部阿里、拉达克、巴蒂等地区,专门召集了巴里、其酷顿珠、噶姆尼、觉桑以及白帝之子古帝等一批能歌善舞、精通器乐与嘎尔乐舞艺术的艺人,组建了日喀则桑珠颇章宫廷的嘎尔歌舞演出队,并经乐师古蒂初步整理了21种歌舞,7至8首迎送鼓乐等,形成了西藏本土最早的嘎尔乐舞表演组织。公元1642年,藏传佛教格鲁派领袖五世达赖喇嘛在蒙古部族固始汗的武装支持下,建立了西藏政教合一的甘丹颇章地方政权,不仅推翻了后藏巴第斯政权,还将其嘎尔乐舞也接收到拉萨布达拉宫。据当时后藏艺人在一首嘎尔乐曲《休琼尼木》歌中所唱道:“第巴藏巴成为固始汗的阶下囚,‘朵达玛乐只好献上法王及福田处。”其歌词大意是说:既然藏巴第斯政权垮台后成为了阶下囚,那我们将“朵达玛”(嘎尔吹打乐演奏形式)等诸乐器、歌舞献给“法王”五世达赖喇嘛及其宫殿“福田”第二普陀山之称的布达拉宫。其后,随着西藏甘丹颇章地方政府收复西藏上部阿里三围,平息拉达克叛乱后,相继又从拉达克聘请老乐师德瓦玛尼和女歌手乌坚布赤前来拉萨,他们从拉达克和阿里带来了的新的歌舞、音乐,为嘎尔巴传艺授业。由精通歌舞以及善于演奏苏纳、丹布热(扎木念琴)、哔旺(胡类拉弦乐器)等器乐的古帝之老二扎西、罗桑等校对旧乐旋律,对其中遗漏之处补充修定,对嘎尔乐舞艺术进行了重新审定整理。后又由扎西、恰古-罗桑旺久、康沃欧珠等专门人员对所有嘎尔音乐进行了编排,并于1688年秋以全称《赏心悦耳目之喜宴之钓钩》之名把歌词与乐谱并列记载于书,集成嘎尔乐舞艺术典籍,成为迄今最据权威的布达拉宫嘎尔艺术典藏古籍,现存西藏人民出版社《赏心悦耳目之喜宴》版本可称之为其冰出一角。总之,布达拉宫嘎尔乐舞艺术自17世纪初步形成,后来流传至拉萨,在300多年的时间内,历经几代嘎尔乐舞艺人的努力下,形成了后期组织固定化、表演职业化、训练专业化、演出规模化、内容丰富性的布达拉宫嘎尔乐舞经典艺术。

二、嘎尔的艺术形式

嘎尔是歌、舞、乐三位一体的综合性乐舞体裁,其艺术形式多样,内部可分为舞蹈和音乐两大类。第一类为“嘎尔”(舞蹈)部分;第二大类音乐中分“嘎尔鲁”(歌曲)和“瑞恰鲁”(器乐音乐)部分,器乐类中还可分为“拍布阿”(迎送鼓乐)和“蒋姆瑞”(轻奏乐)。

(一)嘎尔乐舞艺术之——歌

嘎尔鲁是嘎尔乐舞艺术形式中的歌曲部分,现存曲目有《圣地拉萨》《运势》《如意宝》《印度圣贤》《金子的高山》《世俗智者》《远方的大臣》《玛库奴地方》等五十六首。嘎尔鲁的伴奏乐器通常有大、中、小扎年琴3把,扬琴2台,哔旺琴2把,霍琴1把,横笛2支,根卡1把、串铃1个等,乐器多样,形式丰富,人声演唱以童声齐唱为主,音乐平稳和谐,舒展优雅。

(二)嘎尔乐舞艺术之——舞

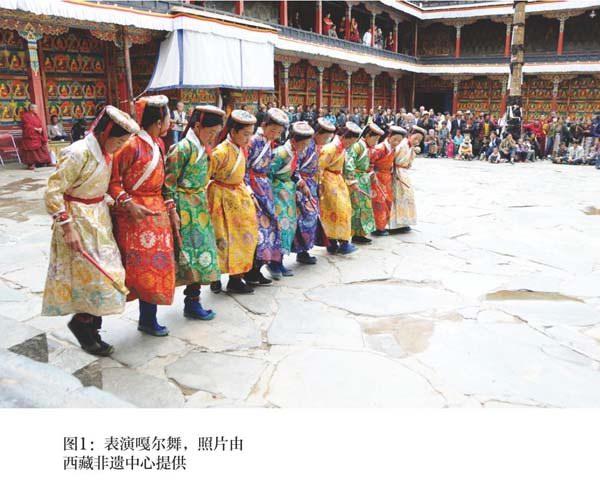

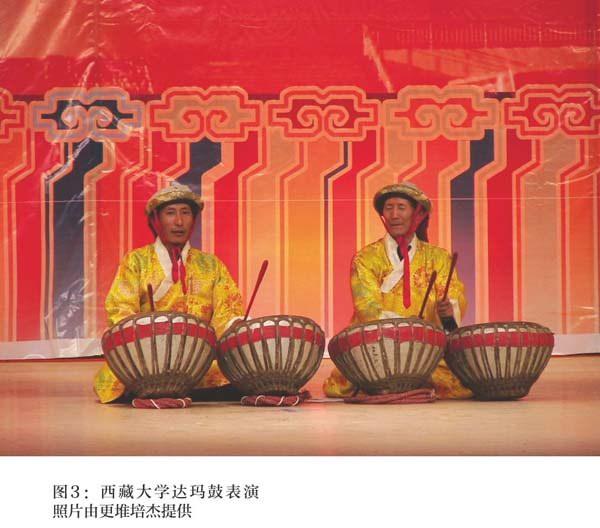

嘎尔舞蹈表演全部由10岁左右的男性艺童“嘎尔珠吧”表演,节目包括“波嘎尔”(男舞)、“姆噶尔”(女舞)、“尺嘎尔”(刀舞)三类,每种舞蹈有数量多少不等的节目。如男舞有《异乡》《佛母》《圣地普陀山》等,女舞有《白色的大鹏鸟》《扎桑山》等,男舞较为显著的特点是手持木斧而舞,动作刚毅勇猛,而女舞则以木斧叉于腰间,动作柔和优美。刀舞节目只有《宝剑的神力》《汉地宫殿》两种,此节目在表演中,使用约有1米多长的真刀,因男性艺童“嘎尔珠吧”身高受约束,故而由嘎尔本表演。在嘎尔舞蹈表演方面,其他还有旋转舞、孔雀舞、人熊舞等20多种。在嘎尔表演过程中,伴奏乐器通常有3支唢呐、4对达玛鼓(每对一组,分高低音)及1个康阿居巴(十片云锣),在表演时,嘎尔音乐主旋律均由苏纳吹奏,达玛鼓和康阿届巴(十片云锣)担任伴奏。在此,值得一提的是,虽然全部的嘎尔乐舞均有歌词,但演员只是在排练时演唱,正式表演时,表演者伴随苏呐旋律默念唱词,随乐而舞,舞而不唱(词)。

嘎尔的舞蹈表演注重造型,常在动作之间有较长的停顿,在摆定一种造型姿态后,停止不动。舞蹈姿态有扭腰、单腿立、高举木制小斧、敬献哈达、向天地神祗献水以及模拟神佛形象等。基本动作有“平举手”“下腰摆手…‘跪行礼”“单脚跳步”“双跳步”等。表演中没有欢快热烈的舞蹈场面,表情严肃、形式相较单一,整个舞蹈在稳重缓慢中进行,气氛肃穆、庄重,风格、气质与藏族其他民间歌舞艺术迥然不同,整个表演充满着高贵典雅及虔诚的宗教特色之美。

(二)嘎尔乐舞艺术之——乐

“瑞恰鲁”即嘎尔的器乐曲的类别,其中包括迎送鼓乐、轻乐合奏曲两种形式。二者的乐器和乐队编制各不相同。嘎尔器乐类中的迎送鼓乐之“朵达玛”主要是迎送达赖喇嘛及出巡时途中演奏,演奏乐器以唢呐与达玛鼓合奏吹打乐形式,演奏曲目有《吉祥圆满》《东方之光》《圣地拉萨》《普贤宝》《上路》等二十余首乐曲。音乐粗犷热烈,其中部分较易演奏的乐曲,由嘎尔艺人骑在马上演奏,并将一对达玛鼓用绳索连接,悬于马颈两侧,边行进边敲击。迎送鼓乐曲中还有代表性乐曲《从东方升起》《法宝》《桑噶地方》《习德穷宗山上的煨桑》《天上的日月》《村头》等。迎送鼓乐的伴奏乐队通常有4组达玛鼓、3支苏纳组成。嘎尔器乐类中的轻奏乐之“蒋姆瑞”,主要用于伴宴,类似当代茶歇。器乐类轻奏乐“蒋姆瑞”伴宴乐曲选用竖笛与达玛鼓合奏,为了营造肃穆、安详的气氛,达玛鼓演奏时需要倒握鼓槌轻轻击奏,以控制乐队音量。轻奏乐类音乐较柔和抒情,呈献一种抒情、柔美的氛围。

在嘎尔巴的传统演出中,原本只包括以上三类品种,但是,20世纪通过嘎尔本·巴桑顿珠对嘎尔进行的革新中,演出中增加了堆谐、囊玛使用的各种乐器作为伴奏,在表演中加入了民间歌舞堆谐和古典歌舞囊玛的内容,成为嘎尔节目的组成部分,成为后代嘎尔艺人扎西次仁等人必不可少的表演内容之一。

三、嘎尔艺术的表现内容

据西藏现存《赏心悦耳明目之喜宴》《供云乐舞》两本资料显示,嘎尔歌词内容中除了呈现驱邪迎祥、赞颂达赖喇嘛和高僧外内容,也有诉说历史事实的叙事正词,还保留有阿里地区表现劳动人民纯朴思想感情的抒情唱词。在西藏噶丹颇章地方政权诞生不久,创作于布达拉宫的一些嘎尔乐曲歌词中赞颂佛法僧等至上三宝,以及包括五世达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措等的内容。比如,在当时创作的《吉喜富足》歌词中赞唱道:“如今上空星辰良宵,大地吉祥有福,在此吉喜富足之时,跳起美妙的供云歌舞,献给圣明遍知达赖福田施主转轮王,圣王敬请欣赏”等,类似的曲目还有《太阳》《供云》《如意宝》《天空的星辰》《圣地拉萨》《首顶礼冠》等。自藏巴第斯开始建立的宫廷嘎尔音乐中吸收有阿里三围的民歌,其中有表现当时历史事件的歌曲,尤其是后来拉达克的嘎尔本德娃玛尼和歌手乌坚不赤拉达克和白帝等边缘地区和周边带来的民歌当中,有“鲜”、悲歌、喜歌、酒歌、法歌、情歌、諷刺歌、“卡基曲”、“卓曲”、“门曲”等多种乐曲。其中有寓意表现爱美之、美丽山水景色、男女爱情等内容的歌曲,还有反映姑娘对父母强逼包办婚姻极大不满之歌、辛辣讽刺不守佛教教规的假正经的尼姑等内容。

四、嘎尔表演的时间与地点

嘎尔的表演因本身特殊的艺术形式与表演对象,而有着较为严格的演出时间和地点要求。根据国家级嘎尔传承人扎西次仁先生的介绍:每年嘎尔演出的例行时间及主要演出任务有以下几项:1.每年的藏历元月初一、初二上午,在布达拉宫的正厅为达赖喇嘛演出嘎尔乐舞。2.藏历元月三日为“次松托达”白天举行赛马等活动,晚上表演嘎尔。3.藏历元月二十五日,迎弥勒佛,以达玛鼓、唢呐开道。4.藏历元月二十七日“宗角夏培”,在布达拉宫后面的拉鲁一带“卓康”上演。5.藏历二月三十日,“措曲色诚”(藏传佛教格鲁派每年藏历元月在拉萨传召法会之后一宗教活动)结束之日。上午在大昭寺前表演《加拉玉》,之后从玉拓桥经江斯霞地返回布达拉宫下面,在“乃康拓噶”的楼顶上表演赞颂布达拉宫的任一节目,达赖喇嘛可从布达拉宫观赏表演。下午5时左右,回到小昭寺门前表演嘎尔《米域雄》,这是旧时百姓全年唯一可观赏嘎尔艺术的特殊日子,也是拉萨民众唯一的历史记忆空间。6.时常达赖喇嘛由罗布林卡到布达拉宫等处往返时的恭迎仪式,嘎尔巴须在规定的时间,奏黎明早起鼓、相会鼓、启程鼓,并在聚合处跳噶尔两次,称“培东噶卓”,曲目任选,没有特别规定。7.藏历十月二十五日,鸣鼓奏乐,纪念宗喀巴大师成道日。8.在历代达赖逝世纪念日,嘎尔巴需在罗布林卡、布达拉宫、大昭寺等处,击鼓奏乐,以示哀悼和纪念。此外演出则属不定期的表演,每次的演出内容、规模大小、时间长短,还需视情况而定。

五、嘎尔现状

(一)学术研究

国内学者对嘎尔的关注和研究起始于西藏和平解放以后,当前在公开期刊上发表的论文有嘎尔本巴桑顿珠《略谈培养嘎尔巴人才及嘎尔的历史》(《西藏艺术研究》藏文版,1988年第1期)、毛继增《末代宫庭歌舞队尕尔巴》(《西藏艺术研究》1988第2期)、阿旺顿珠《关于西藏宫廷卡尔舞艺术的探讨》(《西藏大学学报》2000年第2期)、刘修昱《藏族民间歌舞宗教乐舞宫廷乐舞比较轮》(《西藏艺术研究》2001年第4期)、次央《卡尔鲁歌曲“桑嘎尔嘎夏”分析》(《音乐时空》1988第2期)、更堆培杰《西藏宫廷嘎尔音乐概述》(《西藏大学学报》2003年第2期)、丹增次仁《噶尔》(《西藏艺术研究》2004年第2期)、格桑曲杰《西藏阿里的民间嘎尔歌舞音乐》(《西藏研究》2005年第4期)、《伊斯兰与藏族艺术的结晶——嘎尔乐(一)》(《西藏艺术研究》2007年底4期)、《伊斯兰与藏族艺术的结晶——嘎尔乐(一)》(《西藏艺术研究》2008年第1期)、格桑、扎咏《浅谈宫廷嘎尔歌舞音乐中使用的主要乐器》(《西藏艺术研究》2008年第2期)、张静《藏族宫廷音乐——噶尔舞艺术特征简述》(《音乐时空》理论版2012年第5期)、欧阳佳丽《略论17世纪西藏宫廷乐舞音乐与西方宫廷音乐的宗教背景》(《科技风》2012第20期)、次仁朗杰《西藏宫廷乐舞卡尔》(台湾《传艺》2013第4期)、达瓦《西藏古乐书(赏心悦耳目之喜宴)解读》(《西藏艺术研究》2013年第3期)、田联韬《西藏宫廷音乐噶尔的考察研究※《中央音乐学院学报》2013年第1期)、李晓莺、欧阳佳丽《西藏宫廷卡尔音乐纪取法——以“赏心悦耳明目之喜宴”为例》(《西藏艺术研究》2013第3期)等,学位论文有米久单增的《布达拉宫卡尔乐舞研究》(中央音乐学院硕士论文,2011年)。以上文论从不同的研究视域对嘎尔艺术的历史、艺术本体等方面进行了多角度的探讨、论述,为嘎尔今后的研究工作奠定了基础,并提供了丰富的研究史料。其中,田联韬发表的《西藏宫廷音乐噶尔的考察研究》-文,主要涵盖嘎尔的含义、历史沿革、学术界定、组织形式与成员情况、表演时间与地点、艺术构成、乐器及乐队、艺术形态、传承与传播、综合性分析等八个方面,是嘎尔研究领域至今较为完整和全面的研究成果。

专著类有边多《当代西藏乐论》(西藏人民出版社1993年)、田联韬主编《中国少数民族音传统音乐》、中国民族民间舞蹈集成编委会《中国民族民间舞蹈集成(西藏卷)》、觉嘎《藏传统音乐的结构与形态》(上海音乐出版社2009年)、更堆培杰主编《西藏古典乐谱研究》(西藏人民出版社2009年)、格桑平措《藏族乐器概论》(西藏人民出版社2013年)、格桑曲杰《环喜马拉雅山音乐文化研究》(中央音乐学院出版社2015年)、田联韬《走向雪域高原——青藏高原音乐考察记》(中央音乐学院出版社2015年)中央音乐学院编委会《音乐百科全书》等著作。其中,最令人瞩目的是更堆培杰主编的《西藏古典乐谱研究》,该书上篇以17世纪由西藏地方政府组织编撰的嘎尔古籍《赏心悦耳只名目喜宴》为研究对象,凭借作者长达近20年的学术积累,对其进行了进一步深入的研究,从音乐旋律、节奏、乐器演奏及定弦原理等方面做了全新的解读和阐释,破解了这部深奥难懂的古籍文字谱音乐难题,并取得了骄人的成绩,该项目成果获得了教育部2013年度第六届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖,为今后的嘎尔音乐研究奠定了坚实的基础。

(二)保护、抢救工作

1959年西藏和平解放后,布达拉宫的嘎尔艺术因其特殊的历史和存在空间、特殊的管理模式,以及民间没有传播、传承人员少等原因,在很长时间内停止了正式表演。1981年10月,原布达拉宫嘎尔本-巴桑顿珠在西藏文艺工作代表大会上,提出了抢救嘎尔乐舞艺术的议案。1982年,在改革开放和一系列抢救民族民间文化举措的形势下,西藏有关部门开始了对嘎尔乐舞的抢救性保护工作,并召集了时任宫廷乐师的嘎尔本巴桑顿珠等11名演员,招收學徒教授嘎尔乐舞,同时通过这些乐师的回忆,用时近三年时间整理出版了《曲珍卡瑞》(即《供云乐舞》)一书,收录有58个嘎尔曲目,64岁的嘎尔本·巴桑顿珠也参与了嘎尔的抢救工作。1985年嘎尔本·巴桑顿珠在其访问印度期间从印控克什米尔地区的拉达克带回一本嘎尔古籍,对嘎尔整理工作中的部分历史时间和任务进行了补充和修订,1991年10月由西藏人民出版社出版了藏文古籍《赏心悦耳目之喜宴》(汉译名《西藏古典音乐》),成为当代学术界较为公认和权威的嘎尔乐舞的教课级参考书目。同一时期,应西藏歌舞团要求,该团民乐队一部分成员,在巴桑顿珠指导下,继承了嘎尔的器乐和声乐曲目,并于1987跟随西藏艺术团访问英国演出,参加了世界宫廷音乐汇演。嘎尔的演出获得了极大成功,并得到英皇伊丽莎白二世及各参与国家同行和业内专家的一致好评。这是嘎尔第一次走出西藏、走出国门,也是第一次在国际舞台上的亮相。2000年,时任西藏大学艺术系教师的巴桑顿珠,在学校的组织和安排下,教授艺术系部分师生嘎尔、囊玛等西藏古典曲目,出版了由他参与主持的包括嘎尔音乐在内的《西藏古典音乐》CD光盘,在其生命的最后,为嘎尔艺术留下了珍贵的历史资料,现已成为目前西藏乃至全球最具权威的珍贵音响资料。

嘎尔作为宫廷乐舞艺术,在特定的历史有着特殊的服务对象,因此在一段时期内,失去了存在空间和表演空间。在中国非物质文化遗产保护工程启动后,嘎尔艺术迎来了再次展现时机:于2008年成功申报国家级第二批非物质文化遗产名录(编号682Ⅲ-85噶尔)。此后,借助非遗的平台,在各类文化展演中进行部分表演,并参加了全国性非遗展演活动。2012年初由西藏自治区群众艺术馆(区非物质文化遗产保护中心)作为自治区重点保护项目,特聘末代嘎尔乐师、国家级非物质文化遗产嘎尔艺术传承人扎西次仁先生,指导西藏藏剧团演员录制了《经典噶尔鲁》音响第一、二部CD光盘,对这一濒危的艺术品种起到了抢救性作用。据西藏非物质文化遗产保护中心介绍,目前其正在筹备录制DVD光盘。2015年,笔者参与主持西藏非物质文化遗产保护中心“文化部国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性工作”,针对国家级嘎尔传承人平措玉杰、扎西次仁两位末代嘎尔艺人,分别录制口述史、教学片、实践片和纪录片。其中,已完成国家级嘎尔传承人平措玉杰口述史抢救性工程记录工作,并于2017年5月由西藏非遗中心验收结项。目前,作为国家级嘎尔代表性传承人,平措玉杰和扎西次仁两代传承艺人,仍致力于保护嘎尔这一民族优秀文化艺术,协同西藏非物质文化遗产保护中心和西藏藏剧团等相关组织单位和文艺单位,正在实施一系列的抢救工作。

结语

西藏布达拉宫嘎尔乐舞艺术,作为传统音乐文化,在西藏音乐发展历史中具有重要的艺术价值和文化价值。尤其是在国家“一带一路”倡议的研究视野中,对西藏音乐文化的交流也有重要的历史价值。我们期待这一特殊的民族艺术瑰宝,在新时代进程中,得到进一步保护和传承,为今后进一步研究留下宝贵历史资料。