第三空间对于人类未来居住模式的影响

冯之煜 周武忠

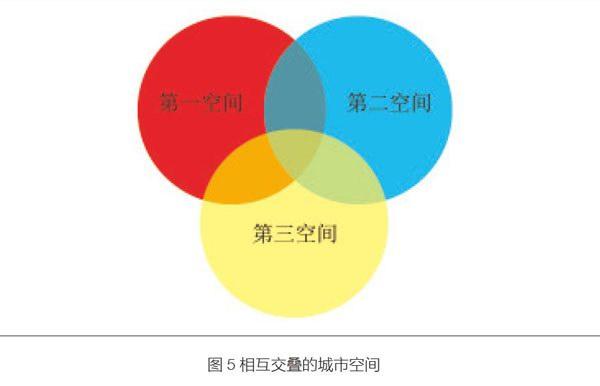

摘要:城市化进程的加快,导致城市第一空间和第二空间已经无法满足现代城市居民的生活需求,第三空间越来越频繁的出现在每个人的生活中,它成为了延伸人类生活的重要部分。未来的居住区应该将这三种类型的空间进行高效的整合,三种空间的互相交叠,从最私密的个人生活空间到最开放的公共空间,形成了多个私密程度不同的生活场所,从而缓解现代城市中的问题。

关键词:第三空间;居住模式;共享

中国分类号:TB491 文献标识码:A

文章编码:1672-7053(2018)03-0012-03

1 相关概念

1.1 第三空间的概念及定义

第三空间的定义是由Ray Oldenburg于19世纪80年代提出的一个空间概念川,在当时的美国社会,新兴的购物中心成为了公共生活的新容器。这些私人的公共空间模糊了传统公共空间以及私有空间的边界,催生了出了城市的第三空间。第一空间是指家和居住的场所,需要花大量时间工作的地方称为第二空间,而第三空间则是居住和工作以外的非正式公共聚集场所,如酒吧、公园、咖啡馆和社区活动中心等等,其中聚集了自愿的、非正式的、期待聚会的常客。

他提出了第三空间的概念,同时也对第三空间的特点进行了描述。他认为:(1)空间是中立的,所有人都受欢迎;(2)它是一个杠杆,社会不同阶层的人都可以参加;(3)其主要活动为谈话交流与信息共享;(4)具有较高的可达性,没有物理、政策或者货币壁垒;(5)它是“远离家的家”,具有一些常客;(6)环境温馨舒适,气氛融洽和谐。与传统公共空间相比,第三空间更加强调社交性。根据他的描述,我们可以将城市中公共的,具有多元功能的空间综合体看作是第三空间的代表。综合这些空间的特性和本质,则可以整合归纳出入们所需要的第三空间的概念[2]。

1.2 第三空间的作用

首先,第三空间是家的延伸。一个普通人的一生中会有大量的时间在家中度过,许多人都会希望自己可以拥有一套环境舒适住宅作为自己的家,并在其中工作、学习和生活。因此是否拥有一个舒适的家成为影响现代都市人生活质量的重要因素之一。但现实是,城市中的土地资源越来越紧张,房价也随之升高。在北京,有超过百万的人口居住在环境恶劣的地下室里,我们称之为“蚁族”。在这样的背景之下,人们开始需要“远离家的家”来提升现有的生活品质。第三空间作为家的延伸,需要具备舒适的环境,并且可以给人提供多种活动的可能性。现代都市人已经越来越少的在自己的家中会客,更多的,他们会选择在环境舒适的咖啡厅或者餐厅招待客人。又或者在周末,带上电脑在某个街角的咖啡店开始一个下午的休闲时光。这些本来可以在家中完成的活动,都被延伸到了家之外的空间,第三空间正悄然改变着都市人的生活方式。

其次,第三空间是社会公平的体现。在第三空间中,每个人都是以一种平等的关系相互对待,不管你拥有多少财富和权力,都不会得到特殊待遇,平等的环境可以最大程度激发人们的能力和才干。第三空间解放了人们在职场中的职位等级的束缚,使得原本在工作环境中紧张的关系得以缓和,在这里可以更好的了解同事以及上司的思维方式,更高效的完成工作。

最后,第三空间是社交的催化剂。作为一个公共空间,需要容纳来自世界各地的人们,他们有着不同的社会背景和宗教信仰,这个时候就需要第三空间给他们提供容身之處,也就是说,第三空间一定要保证这个区域具有中性客观的立场。只有保持空间的公共性,才能让人们可以在其中自由的、平等的、没有压力的进行各种活动。有着不同背景的人在不断交流的过程中,吸引更多志同道合的人加入其中,进而激发新事物的产生。来自世界各地的信息在这里交换,是一个思维共鸣的地方,不同的思想在这里接触、碰撞和融合,使得空间充满了活力。政府也能通过第三空间获得更真实的社会数据,以此来了解本地的社会问题,并且制定相应的解决方法,提升整个社会的创新意识和水平,推动社会的和谐全面发展[3]。

2 城市现状

2.1 现有居住模式

目前的城市住宅都是大规模的封闭式规划,对城市以及社区都产生了严重的影响。这些封闭的住宅区都会有一个至两个的出入口,剩下的则是高大的围墙。城市地区人口稠密,便利和效率是首要的品质。资源共享是达到便利和高效的前提条件,事实上有些体量臃肿的住宅区已经阻碍了城市交通,这些封闭围墙的存在激化了城市问题,成为城市的毒瘤。可悲的是国内的地产开发是以标榜人际差异为卖点的,封闭、专属、独享、尊崇这样的词汇来吸引客户,无论这些词汇能否实现,消费者们满足于这些词语营造的“成就感”却没有意识到这背后需要付出沉重的代价。

在过去,我们的房子不是完全封闭的,如图1。中国人独有的自然观将我们与周边的自然环境联系起来,房子的前面有室外的庭院,后面则是山林。整个庭院都是开放的,这里是公共的区域,人们可以随意进出,产生多种活动的可能性。但是现在的房子慢慢变成高度密集的公寓楼,如图2。在工业革命时期,当时的建筑师们为了缓解大城市人口的密集并为劳动者提供经济卫生的住所,设计出了这样的房子,并且成为了现代住宅设计的标准,它的优势是可以在尽可能小的范围满足城市居民的居住需求,让更多的城市劳动者有属于自己的栖身之所。然而,缺点也非常明显,封闭式的居住模式,减少了邻居之间相互交流的机会。“远亲不如近邻”这句俗话体现了邻居对于日常生活的重要性,但是就目前的的情况来看,我们很少有机会去了解自己的邻居。可以想象,人们在结束了一整天的工作,更偏向于回到自己的专属空间,除了放松身心以外,确实无暇再顾及其他事情,这便是现代社会的发展给人们的生活所带来的限制。海德格尔曾经说过,人要“诗意的栖居”,这句话体现了建筑重要的两个内涵,功能与精神。住宅不应只是作为居住的机器,人的情感需求也是不容忽视的。

2.2 第三空间的兴起

随着城市化的发展,人们的生活水平也在逐渐提高。城市第一空间和第二空间已经无法满足现代城市居民的生活需求,第三空间越来越频繁的出现在每个人的生活中,它成为了延伸人类生活的重要部分,也在一定程度上衡量着一个家庭乃至一个国家生活水平的高低。国内典型的传统第三空间为茶馆,在旧时的中国,茶馆是典型的第三空间,人们可以在其中与陌生人闲聊,获取市井新闻、政治消息、商业行情,人与人的相互交流促进了信息的交换。新中国成立以后,随着社会的发展和人们生活方式的转变,传统茶馆渐渐消失。快节奏的现代生活使得人们身心俱疲,渴望回归到清静舒适的私人领域。这样的背景下便催生了以星巴克为代表的休闲场所为人们提供了舒适、浪漫的第三空间,从而缓解了家庭与工作的压力,如图3。与此同时,各种主打高端品质和生活体验的第三空间以及为创业创新服务的联合办公空间不断在城市中出现,图书馆的面积也在不断增长。这表明了人们对于第三空间的需求在不断增长,也从侧面反应了现代生活的质量在不断提高。在这样的背景之下,人类未来的居住模式势必也会受到第三空间的影响,形成全新的居住模式,而这种新型的居住模式蕴藏着巨大的可能性。

2.3 共享社区——第三空间对居住模式的改变

近年来,共享社区这种新型的居住模式逐渐走进人们的视野。一定数量的陌生人共同拥有同一空间并生活在一起,在形式上,与大学的学生宿舍、公司的宿舍以及社会上的合租房很相似,如图4。这些群居方式主要是以经济的合理性为目的的,然而共享社区的房屋租金和普通住宅相比较却未必更便宜。共享社区在一定程度上整合了第一空间、第二空间以及第三空间,不仅缩短了人们在这三种空间之间行动的距离,提高了生活效率,也便于人们展开充分的交流活动,获得精神上的安定感[4]。由此可见,比起传统的都市生活,与其说是出于经济的原因,倒不如说是城市中的年轻人更愿意选择这样与人交往的生活方式。

所谓共享,就是有“共有”、“分享”的意思。人作为一种群居性动物,在历史早期就学会了了如何与同伴们分享食物,越懂得分享的群体就越容易生存。换句话说,人类本来就有分享的基因,群体分享的不只是食物,也包括居住空间。数百年前,我们的居住环境往往不是完全封闭的形式,相反,是家族以外的人也可以平凡出入、生活和劳作一体的开放空间。随着人们生活方式的改变,近代之后我们所建立的社会标准、城市形态、建筑模型即将迎接巨大的结构转换。到那时,可以毫不夸张的说,共享社区的居住形式会是结构转换的最先端形态。在未来居住区的规划以及设计上,同时解决现有住宅在城市层面以及社区层面所存在的问题,让城市成为一个高效、可靠并且可以建立情感连接的场所。

3 未来居住模式特征

3.1 空间的组织

目前的大部分的城市空间趋向于线性分布,而且相对独立。第一空间、第二空间和第三空间之间的串联大部分需要借助交通工具帮助,这样不仅增加了资源的消耗,而且还会带来许多城市问题,过于封闭的空间也会减少人与人之间、人与自然之间的交流。 未来的居住区应该将这三种类型的空间进行高效的整合,同时也保留空间原有的功能。形成类似于既有居住空间,又有工作空间,既有小型店面,又有教室和开展活动的场所。三种空间的互相交叠,从最为私密的个人生活空间到最为开放的公共生活空间,形成了多个私密程度不同的场所。近年来,城市不同的空间之间已经有互相融合的趋势,例如:世界各地的谷歌办公室设计中就能看到很多家的元素,因此居住与工作以及休闲环境的界限变得模糊。星巴克与其说是咖啡店,不如说它是作为城市居民客厅的一部分而存在。另外,Airbnb提供的是介于酒店和家之间界限模糊的体验。在未来的城市中,人们可以在各自的居住区中完成大部分的日常活动,通过步行就能满足基本需求,远距离出行就可以搭乘高效率的公共交通。

如图5所示,颜色最深的第一空间是一个属于个人生活的空间,私密度最高,人们可以在这里完成各种起居活动。人们花费长时间工作的第二空间相对比较开放,工作伙伴之间可以相互交流,共同协作完成工作任务。而第二空间与第一空间相互重叠的部分则是作为一个半开放的私人工作空间,类似与现在的个人工作室。最为开放的是第三空间,人们摆脱了在家庭生活以及工作中所扮演的角色,在这里他们可以展现自己的个性,畅所欲言,成为真正的自己。与此同时,在第三空间中提供了许多在第一和 第二空间中无法提供的的功能,例如购物、娱乐和教育等等。这些功能促使了人们参与其中,形成良好的社交环境。第三空间与第二空间交叠的部分,形成了现在的共享工作空间,也就是类似于目前创意社区的形式,许多创业公司在这里共同工作,共享资源。第一空间和第三空间交叠的部分,便体现了第三空间对于住宅设计的影响,共享自己家中的物品甚至是整个家将会成为构威这个部分的关键。

3.2 阶层的混合

平等是第三空间的特点之一,在未来的居住模式下也同样如此,不管你拥有多少财富和权力,都不会得到特殊待遇,人们以一种平等的关系相互对待,只要你有才华和个人魅力就能得到人们的真正认可或者崇拜。这种居住模式打破了原有生活中上下级性质的束缚,以一种“大海”的气魄和形态容纳着来自不同地域、文化、民族的个人和群体。无论你是路边的乞讨者还是拓荒者,只要你需要,这里都可以成为你的一个避难所和归属地,并且在这里你会享受到与其他人同等的待遇,这是社会公平的底线,所有的不好管理、犯罪率等问题都是可以解决的,但公平是基础。 为了保障人与人之间的社交属性从而形成一个健康的环境,社区化是一个非常重要的因素。社区化可以让人们产生共同的话题,从而成为人与人之间交往的契机。在街上的人群、丰富的居住功能和悠闲共用状态创造出令人预约的城市居住氛围。柯布西耶提倡的城市概念是,理想城市就是可以对居住、劳动、游憩和交通等城市功能进行合理分配并使之正常运行。而共享社区预示着一种超越近代建筑设计和城市规划的.城市和家浑然一体的环境。

3.3 资源的分配

在商业社会的驱使下,城市已经出现了资源被过多占用的问题。大量的私家车占用有限的交通资源,使得交通拥堵不堪。在大多情况下,一辆四座的小型轿车的乘车资源不会得到充分的利用,独自一人开车出行的情况屡见不鲜,更有着很多曹运车辆在城市中空驶。在个体追求快捷、方便的交通方式,占用了大量的交通资源,使得整体的交通运行的效率降低,导致了交通系统中每一个人的利益都受到了损害,个体占用了过多的资源就会导致资源的浪费。近几年,人们对物质所有的观念正在发生从“拥有”到“体验”的变化。以现在的音乐为例,曾经,通过购买盒式磁带、CD、唱片,音乐是属于自己的私人物品。但是现在,歌曲变成存储于服务器上的数字文件,使用者更具需要进行选取、播放,音乐变成了可以即时享用的东西。

像音乐和汽车公司一样,住宅开发的商业模式也需要有巨大的转变。居住空间将会变成共享的,就像云音乐以及汽车租赁服务,住宅不再只是私人拥有的物品,而是根据需要能够随时随地的预约使用。开发商的工作也逐渐从建造和销售,转向为空间的使用者提供附加服务,并对这些服务进行管理和经营。对于未来的住宅设计来说,满足了内部个人生活需求之后,向外的延伸也非常重要。上海的弄堂中,并非只能在各自的家中完成日常的工作。对于附近的居民来说,可以随时在最近的菜市场买到新鲜的蔬菜,菜市场就成为了是家里厨房的延续,弄堂边放置的座椅让这里成为了客厅的延伸。这些共同使用的东西,就成为了一个“契机”,使人们自然地产生了各种交流活动。

4 结语

现有的住宅区设计存在的问题成为了城市的进一步发展的障碍,各种城市问题接踵而至,使得人们开始重新思考现代的住宅设计。未来的住宅设计应当重视空间布局的优化,最大化的利用现有资源,在有限的空間内满足人类生活中的多种需求。“共享”会成为未来住宅设计的主题,目前大部分的共享活动发生在第三空间,而共享社区这样的新兴居住形式便是对未来居住模式的积极探索。虽然目前共享社区的概念还不够成熟,但是人类未来的居住模式将会向共享社区的方向发展。

本文通过对城市第三空间的考察,对共享生活的居住模式进行了探索。在未来,有着共同兴趣爱好的人聚集在共享社区,或者有着相同处境的人聚集在一起,通过互帮互助一起生活。人们也许会更多的选择回归群体生活,拥有更为丰富的城市生活,促进城市文化的发展。

参考文献

[1] Oldenburg R, Brissett D The third place[J] Oualitative Sociology, 1982, 5(4): 265-284

[2]冯静,甄峰.王晶西方城市第三空间研究及其规划思考[J】国际城市规划,2015(5):16-21

[3]苏欣欣城市“第三空间”的设计研究[D]青岛大学,2015

[4]篠原聪子,王也,许懋彦共享住宅——摆脱孤立的居住方式[J]城市建筑,2016(4):20-23