应用技术型大学人力资源管理专业课程体系优化研究

——基于供给侧结构性改革的视角

石振香

(天津理工大学中环信息学院经济与管理系,天津 300380)

一、研究背景

随着高等教育进入大众化阶段,新时代国家高等教育改革发展的一个重要方向就是引导高等教育多样化,推动地方高等学校向应用技术型大学转型。这对普通本科院校及转型中的应用技术型高校来讲是一次难得的契机,但如何向应用技术型转变,挖掘应用型人才的供给优势,提高人才供给质量,成为该类高校能否顺利转型的“牛鼻子”。

我国经济发展已经进入新常态,加快推进产业结构调整和产业升级是适应经济新常态的必然要求,人才供给与需求随之发生相应变化,高等教育的结构性矛盾也更加突出。高校人才培养与企业需求脱节,毕业生就业难与企业用工荒并存,地方高校发展定位与地方经济发展不能有效契合等供给与需求的结构性矛盾凸显。进行中国高等教育供给侧结构性改革是缓解这些矛盾的有效手段。面对高等教育供给侧结构性改革,应用技术型大学要围绕“供给什么”和“怎样供给”的问题,抓重点,明方向,优化供给结构,提高供给质量和效率,与研究型高校进行人才错位培养,才能形成自己的竞争优势。

课程体系是实现人才培养目标的主要载体,关系到人才培养观念、人才培养质量以及人才培养结构,对其进行系统研究十分必要。本文以天津理工大学中环信息学院人力资源管理专业课程体系为研究对象,以供给侧结构性改革为支点,倡导以工作任务为引领,从培养目标、能力结构、课程设置、教学内容、教学组织与评价几个角度对课程体系进行优化改革,旨在契合企业需求,改善人才供给结构,提高人才供给质量,彰显应用技术型大学的人才培养特色。

二、人力资源管理专业课程体系优化的必要性

一个专业的社会需求决定了它的存在价值。对课程体系进行优化,要充分考虑到所培养学生的专业能力与社会需求的匹配。所以,在已有理论研究的基础上,通过“走出去”开展企业调研,走访天津市多家企业,广泛收集企业对人力资源管理专业人才需求的新趋势,通过“引进来”组成专家组进行专业建设论证,并结合应用技术型大学人力资源管理专业现状,形成人力资源管理专业人才培养模式与课程体系优化的社会调研报告。

1.行业人才需求变化需要课程体系设置与时俱进

十九大报告中提出“贯彻新的发展理念,建设现代化经济体系,要在创新引领,人力资本服务等领域培育新的增长点,形成新功能”,这为人力资源管理专业建设提供了新的契机。根据实际调研来看,近几年来,人力资源管理专业毕业生呈现需求旺盛态势,社会对人力资源管理人员的需求是巨大的,尤其是中小微企业的快速增多与发展,需要大量的应用型人力资源管理专业人才。可见,人力资源管理专业具有广阔的发展和需求空间。同时,随着行业新的增长点的出现与新功能的形成,专业课程体系也要与时俱进,满足新时代对人力 资源管理专业人才的需求变化。

2.学校人才培养与社会需求错配亟需课程体系改革

通过调研,企业认为应用技术型大学的人才培养模式与课程体系设置存在很多不足,主要是学校不了解企业需要什么样的人导致课程设置和实际工作需要脱节,学生往往到工作中感觉学校学的东西不适用;学生实习环节“形式主义”严重。主要表现为:由于多数学校要求学生自主联系实习企业,导致实习岗位与所学专业关联度不高;实习期间缺乏过程监督导致多数学生的实习流于形 式,只为获得实习学分,实际能力得不到锻炼;学生实习过程中没有严格的实习计划使学生成为廉价的劳动力,不利于学生的职业发展,同时也阻碍了人力行业的正常发展。

人力资源管理专业的广阔需求空间为专业建设提供了有利契机,但学校的人才供给与企业的人才需求不匹配是发展该专业的最大挑战。应用技术型大学能否抓住机遇,应对挑战还取决于其对“供给什么”和“怎样供给”的问题定位,这两方面实质上就是人才培养定位和课程体系建设问题。课程体系作为高校人才培养模式的核心组成部分,是人才培育的核心环节,优化课程体系让人才供需不再错配是发展该专业一项非常必要的工作。

3.课程体系设置的适应性与应用性有待加强

用人单位对初入职场的人力资源管理专业毕业生的技能需求除了基本业务知识外,更多的是横向发展的通用能力,如自动化办公能力、与人沟通能力、情绪管理能力、人际关系处理能力等。多数企业认为应用技术型大学人力资源管理专业的毕业生知识面狭窄,自我定位不准,缺乏稳定性,个人主动意识不强,环境适应能力不强,心理承受力差,学生普遍对于人力资源的发展前景以及自身的发展没有一个明确的认识。当前毕业生的工作胜任力情况说明该专业课程体系设置的适应性与应用性还有待加强。

三、课程体系优化过程

课程体系优化的思路是将能力作为整个优化过程的主线,以应用技术大学的基本功能和培养目标作为出发点,对教育目标进行层级分解,通过调研分析汇总面向企业工作任务的人才能力结构并提炼专业人才的具体能力,形成有自身特色的能力结构和能力指标体系,建立能力结构框架和课程体系的关联,并生成符合专业知识基本规律的课程设置和课程逻辑关系,通过教学组织实现目标能力输出的培养,创新出有自身特色的课程体系,构建满足能力目标达成(培养效果)的评价体系,形成一个完整的人才培养路径(见图 1)。

图1 课程体系优化思路

依据上述优化思路,课程体系优化具体过程如下。

1.定位培养目标

以应用技术型大学的基本功能为出发点,以行业发展趋势和社会实际需求为导向,准确定位专业培养目标。理论教学坚持“必需和够用”为原则,专业教学强化“针对性”和“实用性”,实践教学做到“应用范围广,实践能力强、操作技能高”,培养具有良好从业道德和可持续发展能力的高素质应用技术型人才。

2.明确能力结构

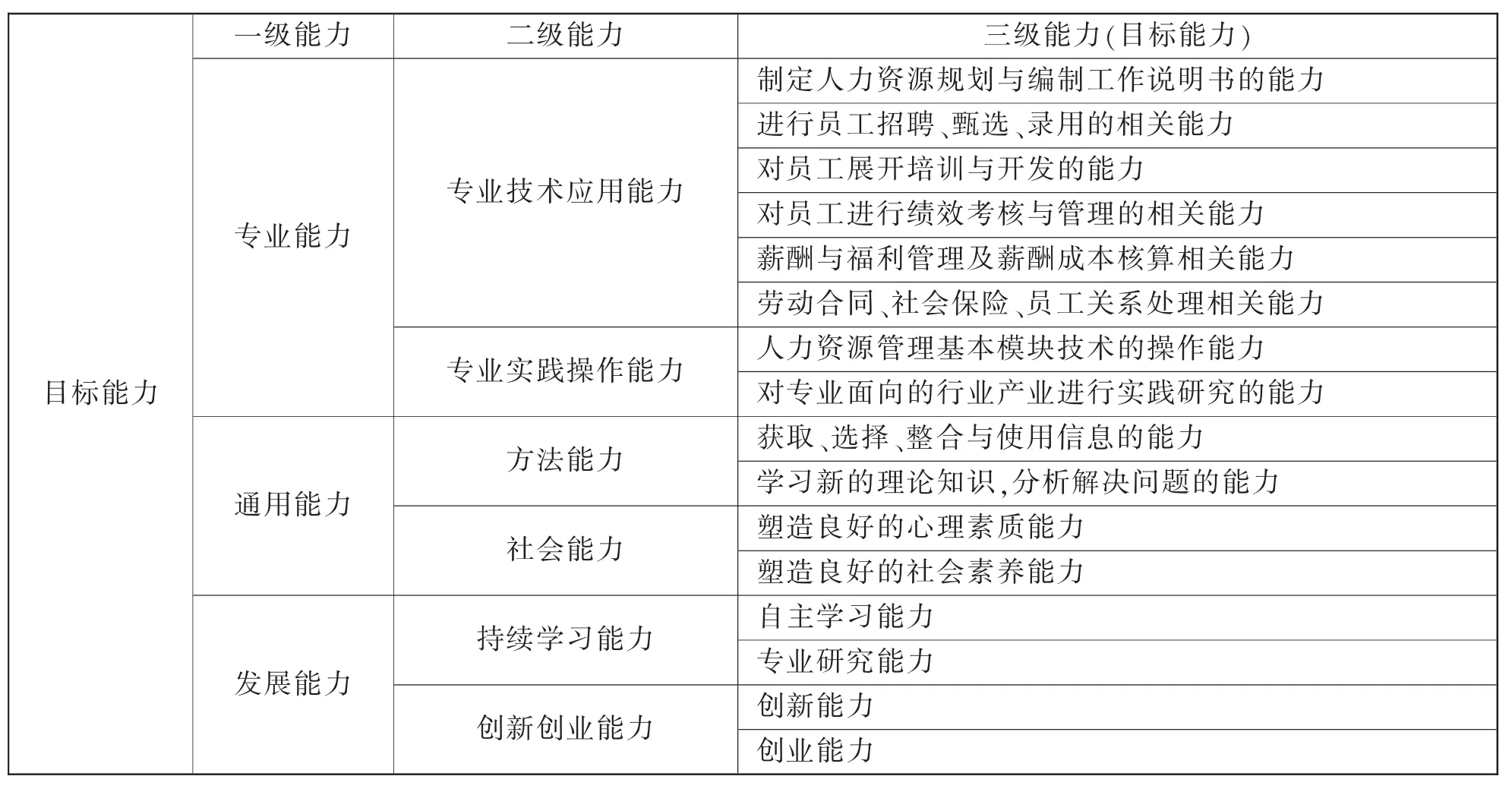

在明确了人才培养目标定位之后,需进一步确定所培养的应用技术型人才应具备的能力和素质,进而构建应用技术型大学人力资源管理专业人才能力结构。面向社会需求,构建了“专业能力+通用能力+发展能力”的能力结构,并对能力结构进行层级分解(见表1)。

3.优化课程体系

在课程设计上,以培养能力为主线,引入技术过程,以学生学习心理规律及多样化发展需求为基础,整合专业理论知识及技能,开发理论实践一体化的学习领域,进一步优化课程体系,并生成符合专业知识基本规律的课程设置和课程逻辑关系(见表 2)。

4.课程内容选择与组织

结合人才培养目标与专业能力结构,进行课

程内容选择与组织,加大课程整合力度。课程设置与行业需求接轨,开设技能训练课程,突出课程的应用性;对理论课进行压缩,采取课后留作业,课上提问的方式对知识点进行强化,课上教师所用案例来源于企业实践;注重实践教学,构建“随课分散实训+课程模块实训+专业综合实训+顶岗实习”的多元实践培养体系。天津理工大学中环信息学院作为应用技术型大学,可根据学院自身的具体情况,发挥企业办学优势,以中环集团为依托,加强校企合作和实习实训基地的建立,为学生提供多种实践锻炼平台,并在教学过程中配备专业特色实验,提升学生的应用技能。

表1 人力资源管理专业能力结构表

表2 目标能力与课程培养的对接关系表

5.学习成效评价与反馈

不重“应试”重“行知”,构建多元化的考核评价体系。考核办法采取平时成绩与期末成绩相结合,注重教学过程中的动态和能力导向的考核方式。平时考核改变传统的强调考核知识点的作业,精心布置能力导向的作业,改变传统的以期末一次考核为主的成绩评定方式,增加过程考核比例,目的是提高学生解决实际问题的应用能力。

四、课程体系优化结论

1.面向专业能力培养的课程模块方面

课程体系整体划分为通识教育模块与专业教育模块。通识教育模块主要开设包括思想政治、心理健康、英语、数学、体育等人文素养与基础技能类课程。在这一模块,根据人力资源管理专业的岗位能力需要,有针对性的增加了高级Office办公软件课程。依据人力资源管理专业对该类知识的需求程度,对数学、英语等基础课程的学分与难度进行了适当调整。专业教育模块主要包括专业基础课、专业必修课和专业选修课,与“通用能力+专业能力+发展能力”的能力结构相对应。其中专业基础课主要培养学生从事工作所需的社会能力与方法能力(即通用能力),主要包括管理学、组织行为学、经济学、心理学、运筹学、人力资源管理概论、会计学、财务管理、公司法、劳动经济学等课程。这些课程的重心放在基础知识和基本原理上,使基础知识与专业知识相融合,内化为学生的能力,有助于专业能力的持续发展。专业必修课主要是核心专业能力的培养,主要包括组织设计与工作分析、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬管理和员工关系管理。专业选修课主要是强调人力资源管理的理论功底,将国外先进经验与中国国情相结合,将理论体系的学习与创新思维方法的探索相结合,培养学生的素质能力,为其职业生涯的持续发展提供支撑,主要包括人力资源管理学科前沿、中国传统文化与现代管理、企业文化与公司治理、国际人力资源管理等课程。

2.面向应用能力提升的课程学分比例方面

根据专业建设对人力资源管理专业课程的整体要求,总学分应控制在170学分左右。课程学分比例优化的原则是:在保障通识教育学分符合国家相关要求的前提下,注重加大实践课程的学分比例,构建“随课分散实训+课程模块实训+专业综合实训+顶岗实习”的多元实践培养体系,提高学生的应用能力。此次优化结果为:通识教育学分控制在53学分;实践课程学分为45.5学分,占总学分的26.8%。实践环节主要分为以下几大类别:实习类(军训、认知实习、专业实习、毕业论文等);专业实验类(人力资源管理沙盘演练、招聘与人才测评、绩效管理等模块技能实训);素质拓展类(创新与创业、第二课堂等);思想政治类。

3.课程体系实施的保障条件方面

从教学内容、教学组织、课程考核方式、实习实训基地建设、有效监控和效果评价体系建立这几个方面对课程体系实施的保障条件分别进行了有针对性的优化。

五、结束语

无论是从“培养—就业”联动的视角,还是从应用技术型大学供给侧结构性改革的目标出发,专业建设的压力和挑战都是存在的,只有克服重重困难,准确定位,科学设置,补全短板,专业建设才会取得新的进展。在实践调研过程中,很多转型中的应用技术型大学的人才培养模式与综合性大学类似,同质性较强,培养的毕业生不具有竞争性,且绝大多数同类院校的课程设置和实际工作需要的就业能力相脱节,学生在工作中感觉不能学以致用。基于应用技术型大学面临的这种现状,本文提出了以改善人才供给结构和提升人才供给质量为目标,面向专业能力培养的应用技术型大学人力资源管理专业人才培养与课程改革思路。将课程内容与社会需求、企业工作任务相结合,构建了 “专业能力+通用能力+发展能力”的能力结构,梳理了目标能力与课程培养的对接关系,使学生走向工作岗位后能够有提升和发展的空间。能力结构与工作过程的引入,也为应用技术型大学课程设计提供了新的思路。

参考文献:

[1]陈枝叶.应用型本科自动化专业课程体系研究[D].上海:华东师范大学,2016.

[2]袁秋菊.民办高校人力资源管理专业课程体系构建研究——基于“职业能力本位”的思考[J].职教论坛,2017(7).

[3]张辛刚,邵雪航.民办应用型本科软件工程专业课程体系建设研究与实践[J].科技创新导报,2015(8).

[4]储著斌.面向产业创新的市属高校转型发展探析[J].教育与职业,2017(5).

[5]尹海燕.高校人力资源管理专业教学改革研究[J].科技信息,2013(8).

[6]石峡.《东南亚市场调研》课程实训开发与创新[J].法制与经济,2017(1).

[7]彭明唱.普通高校实施双元教学培养应用[J].高教论坛,2016(11).

[8]杨敏.基于专业群建设的人力资源管理专业课程体系优化——以福建江夏学院为例[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2016(9).