FDI、技术进步与中国地区经济增长:基于1979—2013年省际面板数据

宦梅丽 侯云先 曹丹丘 韦开蕾

摘要:既有研究表明,FDI在经济增长实践中不可或缺,但有关FDI和技术进步对经济增长效应的研究结论却存在争议。本研究考察近年来FDI流入和技术进步的变化态势和呈现的新特点,并基于1979—2013年的省际面板数据,采用扩展的CD生产函数,研究FDI在中国地区经济增长中扮演的角色。研究发现:(1)近年来FDI流入呈不均衡分布状态,但东部偏好程度有所改善,国内企业技术创新能力有所提高;(2)FDI在长期内对经济增长发挥积极作用;(3)技术进步推动国内经济增长,且每年技术进步率在5%左右;(4)人力资本、出口等因素能显著促进中国经济增长,而且出口贸易呈现地区分布不均衡现象;(5)交通运输政策证实了政府运输业投资政策在各地区的“平衡效应”。

关键词:FDI;经济增长;地区差异;技术进步

文献标识码:A 文章编号:1002-2848-2018(02)-0029-09

一、 问题的提出

改革开放以来,中国经济发展取得了令人惊叹的成就。不同时期关于中国经济高速增长的解释存在较大差别。20世纪70年代末,中国经济的成果主要归因于农业改革[1]。80年代末,中国国际贸易政策从进口替代转向出口替代[2-4],为中国经济的持续健康发展提供了良好的环境。随着对外开放政策的推进和深化,对外贸易和外商直接投资(Foreign Direct Investment,以下简称FDI)持续增长,促进中国经济繁荣。文献研究表明,FDI对中国经济增长有着积极的贡献[5-7]。

现有关于FDI影响经济增长的理论主要有以下几种:

(1)工业组织理论。主要强调FDI对经济增长的直接效应和“外部经济”,并基于此分析了FDI对技术转移和知识传播的作用[8];

(2)国际贸易理论。主要阐释了FDI产生的原因以及FDI流入东道国的模式[9];

(3)内生增长理论。该理论主张FDI是人力资本积累、国际间创新溢出以及技术进步的重要来源,强调人力资本、科学技术以及经济增长外部因素[10-12]。这些理论为国内外学者研究FDI影响东道国经济增长的机理提供了良好的范例。

然而,关于FDI对经济增长的影响及其机制,学术界尚未达成一致观点。一些研究认为FDI的联系效应可以促进技术进步和经济增长,尤其是发展中国家的经济增长[13]。但联系效应未能完全解释经济增长,FDI并不一定能够为东道国带来先进技术,它取决于FDI的母国和东道国之间经济发展和技术水平的差距;当两个国家的技术差异较小时,FDI所带来的技术可能并非先进技术[14]。同样,FDI对东道国企业其实存在正向的外部效应和负向的竞争效应,并呈现“U型效应”特点。外资刚流入时可能对东道国企业造成冲击,从而竞争效应可能强于外部效应,后期则与之相反[15]。

同样,国内一大批学者的研究取得了较为丰硕的成果。FDI能通过外溢效应与学习效应提高要素生产率,促进国民经济增长[16]。FDI是提高生产技术效率的推动器和生产前沿的移动器,通过这两重作用,FDI是新兴化国家赶超发达国家的重要因素[7]。一些研究还从其他角度对FDI进行研究,比如外资流入增加国内企业的转型压力、不同进入模式的FDI通过利用外资的效益和优化结构等方式,能有效促进东道国经济增长方式的转变[17-18]。然而,也有研究表明,FDI对中国的技术溢出效应其实并不明显[19],而且即使FDI产生技术溢出效应,可能由于外资对国内投资的“挤出”推动资本的扩张,导致对经济增长的效果并不显著[20]。

这一系列研究表明,通过知识溢出和技术扩散效应,可以促进发展中国家生产效率和技术水平的提高。但是,FDI对于技术进步和经济增长的作用并非总是促进的,可能影响并不显著,甚至影响可能为负向,这也许是由于采用不同时期、不同国家的数据样本所致。显然,这些文献资料为FDI对经济增长的作用进行了非常有益的探索,但对于影响经济增长的具体机制存在明显的争议,有待进一步研究。

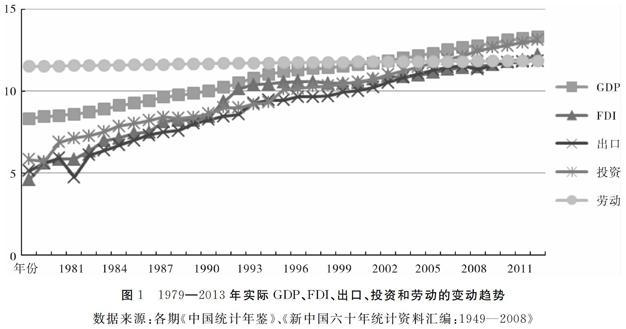

图1 1979—2013年实际GDP、FDI、出口、投资和劳动的变动趋势

数据来源:各期《中国统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编:1949—2008》

作为生产过程中的基本生产要素,与国内投资相比,FDI包含了东道国原本没有的专有技术和新技术。国内企业为了在跨国企业的竞争中占得一席之地,可能需要向跨国公司学习先进的技术和管理经验。鉴于此,国内企业和跨国企业之间的竞争可能加剧,这有助于资源的利用、缩小稳定状态条件下的技术效率的差距。而且通过先进技术的学习,东道国的生产前沿可能有所提高。当然,它离不开东道国实施出口导向战略、丰富的人力资本以及完善的交通设施等条件。

本文结构安排如下:第二部分描述改革開放以来中国地区经济增长、FDI流入以及技术进步呈现的态势和新特点;第三部分提出本文的理论假设,并对实证模型和数据进行定义;第四部分对实证结果进行分析和解释;第五部分是结论和政策含义。

二、 改革开放后中国地区经济增长

改革开放以来,中国高速经济增长取得了令人瞩目的成就。1979—2013年间,全国人均实际GDP增长了近23倍,年均增长率为968%,其中,东、中、西部的人均实际GDP的增长率分别为1002%、959%、90%,人均实际GDP的比率在1979年为206∶181∶1,1992年为228∶134∶1,2005年为320∶135∶1,2013年为280∶142∶1。沿海和内陆地区收入存在巨大差距。鉴于此,一些研究指出,东部沿海地区拥有地理、资源和政策的优势,吸引了大量FDI因而经济增长速度高于中西部地区[21]。

显然,中国经济增长是由多重因素共同作用的结果,投资、劳动、FDI以及出口等因素均对经济增长有不同程度的贡献。图1描述了这几种因素和实际GDP在各年份总量的变动趋势。数据全部转换成1990年的不变价并取对数。

从图1可以比较清晰地看出,劳动投入要素的增加趋于稳定,低于其他变量的增加幅度。国内生产总值、投资、出口的变动趋势非常接近,三者之间可能存在对数线性关系。与三者变动趋势不同,FDI呈逐年波动上升趋势,可能寓意FDI与GDP之间的关系并非简单的对数线性关系,有待我们进一步验证。

中国自1979年改革开放以来,开始打开国门吸收FDI,最初几年吸收FDI总量非常小,1983年实际利用外资仅92亿美元。但随着对外开放政策的深化,尤其是1992年邓小平南巡讲话后,中国吸收FDI的总量有了大幅提升,1994年跃至33767亿美元成为发展中国家最大的FDI吸收国,2014年超过1196亿美元成为世界最大的FDI吸收国,2015年上升至12627亿美元。中国利用FDI呈现出显著的东部偏好,2006年以前,超过90%以上的FDI集中在东部沿海地区,2007年之后比重开始逐年下降,但到2013年仍占据655%的比重。另一方面,中國GDP总量也从1979年的40626亿元人民币,上升到1983年的59627亿元,1994年的481979亿元,2014年636463亿元和2015年676700亿元。中国超过一半的GDP集中于东部地区。

FDI和GDP的增长态势及其地区分布特征说明两者之间有很强的关联性。FDI的大量涌入其实与中国出口导向的政策密切相连,FDI的吸收能显著促进出口,FDI和出口贸易的增加均推动了中国经济增长[5]。

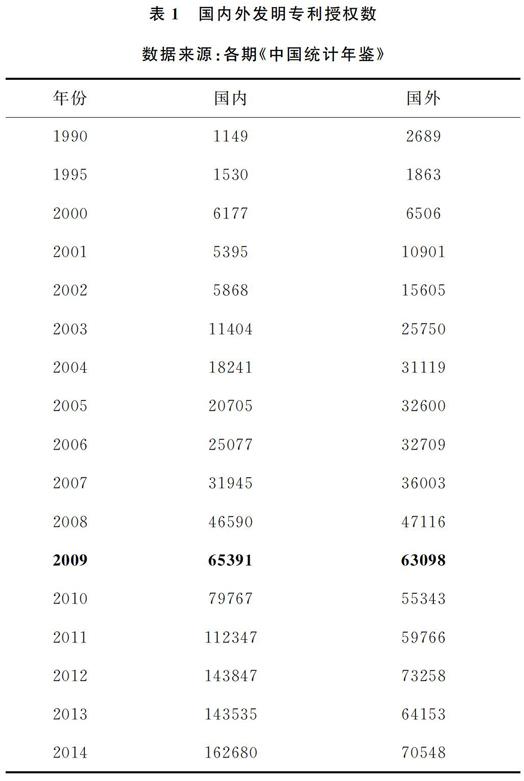

然而,FDI与出口贸易的紧密联系可能诱发这样的假象,即跨国企业的先进科学技术并未转移到东道国,可能只是将东道国作为节省成本的制造中心。为了在东道国取得成功,专有技术和专利技术、接近客户和供应链的密集是跨国企业投资时需要考虑的三个关键因素[7],对应Dunning的OIL,即所有权、内部化和区位优势。其中专利和专有技术是区分跨国企业与东道国本地企业的因素。表1统计了近年来主要年份国内外发明专利的授权数。

表1清晰地反映了近年来外商企业和国内企业在中国境内获得授权的发明专利对比。总体上,国内发明专利授权数呈逐年递增趋势,而国外发明专利数则呈现先增加后有所回落的趋势。在2005年之前,国外发明专利数高于国内,且增长速度非常快。但随后几年增长速度逐渐放缓,与国内发明专利数量差距缩小。而且在2009年之后,国内发明专

表1 国内外发明专利授权数

数据来源:各期《中国统计年鉴》

利数已经超过国外专利发明数,而且增加趋势明显,增速远高于国外,随后几年与国外发明专利数量差距拉大。这是否意味着,跨国企业在中国投资时,仅仅只是不失时机地将中国作为制造中心,充分利用中国相对较低廉的劳动力呢?还是近年来中国国内企业的技术自主研发能力在不断增强?又或者,外商直接投资为国内企业带来的技术进步和溢出极其有限?这将是本文稍后进一步讨论的重点。FDI的吸收对中国经济增长和技术进步到底起到了什么作用?

三、 理论假设与实证模型

显然,发展中国家,如中国、印度经济的高速增长为工业化国家带来了巨大压力。假设一个国家与另一国家之间存在的唯一差别在于二者原始资本水平,那么最初贫穷的国家经济会比最初富裕的国家更加快速地增长[22-23],这就是经济增长理论中的发达国家与发展中国家的经济收敛现象。与发展中国家相比,发达国家拥有更胜一筹的资本劳动比,当资本投入要素增加时,由于资本收益递减规律,导致资本收益的减少。因此,跨国公司倾向于选择资本劳动比较低的发展中国家进行投资。当然,通过资本的流动,发展中国家获得了更多就业机会,与发达国家的差距会缩小。

然而,由于现实世界中发达国家和发展中国家之间存在其他差异,如投资、人力资本、人口增长率、基础设施以及政治风险等因素,经济收敛的进程将受到影响,并非所有的发展中国家都能实现对发达国家的赶超[23]。事实上,中国和印度已具备赶超发达国家的三个条件:人力资本的积累、发明和使用新技术的能力和自由化的市场[2]。发展中国家获得发达国家先进技术的手段有两种,一是引进先进技术,二是吸收FDI时“看中学”,后者是比较普遍且可行的做法。

为了深入研究FDI和技术进步对中国地区经济增长的影响及其机理,本研究采用不同模型进行实证研究:

(一)长期静态模型

假设使用CobbDouglas生产函数,产出(Y)由劳动(L)和资本(K)两种投入要素决定,如方程(1):

Y=ALαKβeθt+v(1)

其中,A为常数,e是均值为0、标准差为σ的呈正态分布的误差项。α和β是投入弹性,t为时间,θ为希克斯中性技术参数,v为随机白噪声,Y 的增长取决于L 和K 的增长。

这个模型可以根据其他可能对Y产生影响的因素进行延伸。例如,乘数A非常数,可能受一些投入变量的影响,如出口、人力资本等。将这些变量进行整理分类,可分为两类:一是内部因素,包括人力资本、地理位置、基础设施、人口密度等;二是外部因素,包括FDI、出口贸易、汇率、技术进步等。根据扩展定义,可使用如下函数表述:

A=F(FDI,出口,汇率,人力资本、交通运输、地理位置)(2)

合并(1)和(2)式,并对其取对数,得出扩展的CD生产函数,如(3)式所示:

lnGDPit=α0+α1lnLit+α2lnKit+α3lnHit+

α4lnEXCit+α5lnFDIit+α6lnEXPRit+

α7lnTRANit+α8T+a9EAST+α10CENTRAL+vit(3)

其中,i 和 t 代表省份 i (i=1,2,…,28)在 t 年 (t=1979,1980,…,2013)。GDP是国内生产总值。T是一个时间趋势变量用以描述希克斯中性技术进步的效应。EAST和CENTRAL是地理位置虚拟变量,分别代表地理位置上的东部沿海地区和中部地区。

本研究主要假设外商直接投资和技术进步均对因变量有正向效应。若这两个变量的系数统计显著且为正值,则说明假设成立。其他变量中,出口、人力资本、交通运输和两个地理位置虚拟变量的系数符号也预期为正值。

vit为残差项,假设它是模型的随机白噪声。所有变量均以1990年的不变价计算。所有数据来源于官方统计数据《中国统计年鉴》和《新中国六十年统计资料汇编:1949—2008》。

FDI和出口(EXPR)统计数据以美元计算,本研究中以美国1990年的消费价格指数按照当前价格计算的FDI和出口的数值进行折算,再将折算后的数值乘以1990的官方汇率(1美元=4784元)转化为人民币。FDI和出口分别使用FDIFDI+DI和出口总额实际GDP衡量。

汇率(EXC)采用实际汇率,使用人民币兑换美元汇率和美国物价指数计算。

人力资本(H)可通过多种不同的方式定义,比如适龄人口的中学入学率、高等教育入学学生比率等。由于在中国经济增长的实践中,高等教育反映了各个地区的经济活动的差异,因此本研究采用高等教育人数与人口比率衡量人力资本。

交通运输(TRAN),借鉴姚树洁等(2006)的做法,采用每1000平方公里对应的铁路、公路和水路里程衡量[7]。由于铁路和水路每英里运输能力不同,需要对其进行转化,转化比率为427∶100∶106。将铁路里程乘以427,水路里程乘以106,转化为标准的公路里程。

由于官方数据资料中未包含资本存量的信息。本研究采用Yao和Zhang(2001)[2]的做法,以式(4)对其进行界定:

Kit=(1-δ)Kit-1+γIit(4)

其中,δ为资本存量的折旧率,假定为75%,γ为固定资产投资Iit的资本形成率,假定为95%,暗指在资本形成过程中产生了5%的损耗。按照Yao和Zhang的计算方法,初始资本存量Ki0在样本第一年(1979年)是实际GDP的两倍,意味着当年的资本弹性系数为05。在估计时,若初始资本存量在长期来看相对较大,则不会对估计结果造成较大偏差。

本研究使用了4种不同的模型分别对方程(3)进行估计。其中,3个模型采用OLS估计:第1个OLS模型是不包括地区虚拟变量的随机效应模型;第2个OLS回归模型包括了两个地区虚拟变量;第3个是不包括地区虚拟变量的固定效应模型。由于直接采用OLS估计方程可能导致谬误的结果,故第4个模型采用如今已较为广泛使用的、由Arellano和Bond(1998)提出的动态面板数据估计技术(即GMM方法)。

(二)包含ECM的短期动态模型

通过两步法建立协整分析的误差修正模型(ECM),第1步是对方程(3)进行回归估计,求得残差项it,第2步对方程(5)回归。

Δyit=f(Δxit)-it+Vit(5)

其中,Δ表示一阶差分,it-1是第1次回归得出的残差滞后项。f(Δxit)表示原生产函数的短期形式。若估计的参数θ为正且统计显著,则表明方程(3)中的相关变量存在协整关系。但由于方程(5)无法估计长期参数,为了克服这一局限,本研究将其转化为方程(6)以便估计。

Δyit=f(Δxit)-θ(yit-1-f(xit-1))+vit(6)

式(6)中,短期参数由f(Δxit)获得,长期参数由-f(xit-1)的系数除以θ得出。长期参數和θ显著,则表明被解释变量和解释变量之间存在协整关系。采用方程(6)估计解释FDI、技术进步与GDP的动态关系的优势在于:同一方程可得出长期和短期参数;通过修正长期不均衡可以较准确估计参数;避免共线性和非平稳性问题;结果简洁易于解释。

(三)地区差异

FDI和地区经济差距已成为中国目前迫切需要解决的经济问题,受到了学术界的广泛关注,但就这些问题的研究目前尚未得出一致的结论。FDI是东道国提高生产技术效率的推动器和生产前沿的移动器[7],能够加速经济收敛进程,缩小地区间的差距[24]。而且FDI外溢效应在我国不同地区存在差异,FDI的技术外溢可能存在某种经济的门槛效应[25]。同样,FDI对中国经济增长的显著正效应从集中在沿海城市向内陆城市发展,即FDI存在“跨区域的溢出效应”(interregional spillovers)[26]。然而,有的研究认为,出口和FDI是沿海地区而非内陆地区经济增长的引擎[27],跨国企业的核心先进技术由外商投资者控制[28]。更有甚者,一些研究发现FDI显著抑制了国内企业的生产效率,而非正向外溢效应[29]。

针对上述具有争议的结论,本研究通过对方程(3)分别进行了4次评估予以验证。第1次评估主要针对东部沿海地区,第2次评估针对中部地区,第3次评估针对西部地区,第4次评估针对内陆地区(结合中部和西部地区),以便与东部地区相对照。

四、 实证结果及解释

(一)长期静态模型回归结果及解释

依前文所述,采用四种不同的方法对来自29个地区(西藏除外,四川与重庆合并计算)的面板数据进行回归分析,结果如表2所示。模型整体解释力较强,大部分解释变量的估计系数的符号和显著性与预期相一致。尤其值得注意的是FDI和时间趋势(T)的系数,蕴含意义如下:

(1)FDI在四个不同的模型估计均显著为正,寓意FDI在刺激国内生产技术效率时发挥了非常重要的作用;

(2)时间趋势的系数显著为正,表明随着时间的变化,国内经济增长到一个较高水平的状态。第四个模型回归结果说明中国每年的技术进步率大约在56%左右,这与姚树洁等[7]测算出的3%有所差异,但与近年来中国的技术进步实践相符合,暗示从“中国制造”到“中国创造”理念的转变在我国技术进步过程中发挥了积极作用。

除了FDI外,实际汇率(EXC)、人力资本(H)和出口(EXPR)三者的系数也蕴含了特殊含义。实际汇率和人力资本在所有模型估计时系数的大小和显著性与预期相同,表明较低的汇率和较高的人力资本能够刺激国内经济增长。这也暗示中国早期经济改革时人民币被高估,抑制了外商投资和出口,后来人民币的逐渐贬值使中国的国际竞争力提高,本研究结果与Yao和Zhang[2]的研究结论相一致。但事实上,近年来人民币面临着升值压力,这是否会对FDI的吸收和中国经济增长产生负面影响?这有待我们进一步研究。人力资本在中国经济增长中贡献了比较大的力量。由于改革开放后中国高等教育的迅速发展,高校向企业输送了大批优秀人才,他们在中国技术进步中发挥了非常重要的作用。出口变量除了在固定效应模型估计时不是非常显著之外,在

表2 面板数据回归结果

注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平统计显著;(2)前三个模型采用OLS估计,第四个模型采用DPD估计,使用了L(2,3)、K(2,3)、L(-1)、K(-1)、lnFDI、lnH、lnEXPR、lnEXC和lnTRAN等工具;(3)所有变量均以1990年不变价格计算并取对数,时间趋势除外。

数据来源:同图1。

其他三个模型估计时均显著,表明出口能够有效地促进中国经济增长,但存在地区差异。

交通运输(TRAN)的估计系数与预期不符,在控制随机效应和固定效应估计时甚至符号为负。其原因可能在于,政府对基础设施的建设,尤其是在中西部地区一些较为贫困的地区,交通运输得到比较大比率的投资。交通运输的改善只是政府政策倾斜的结果,可能与经济增长的相关性不大。为此,本研究采用了一些排除部分变量的辅助回归模型,表明交通运输对中国经济增长有显著影响,只是程度不及其他变量。当它和FDI、人力资本、汇率等对经济增长影响更深远的因素一起评估时,解释能力可能被削弱了。

(二)包含ECM的动态模型评估结果及解释

实证模型分别进行了不包含ECM和包含ECM两种估计,评估结果如表3所示。当模型不包含ECM时,资本、汇率、人力资本、东部和中部地区虚拟变量(EAST和CENTRAL)的短期参数均显著,而且系数符号与预期相符,但模型整体拟合度较低。当模型包含ECM时,模型的拟合度比较显著地改善。从短期参数看,资本(K)、人力资本和东部变量的短期参数依然统计显著,但数值除资本外均有所减小。出口的短期参数和显著性变化较小。FDI的短期参数不变,但是显著性得到了改善。中部地区虚拟变量(CENTRAL)短期参数则不再显著。劳动(L)的短期参数符号改变,交通运输的短期参数数值变小。

从长期参数看,滞后一期的因变量(lnGDP-1)的系数统计显著,而且θ为0019,说明ECM在短期模型也是显著的,变量之间存在长期协整关系。资本、汇率和FDI的长期參数为正,而且统计显著。交通运输的长期参数统计显著,但符号为负。人力资本和时间趋势长期参数符号与预期相符,但统计不显著。劳动和出口的长期参数符号和显著性与预期不符。

总之,资本的短期参数和长期参数统计显著,且符号为正,但短期参数远高于长期参数。值得注意的是,FDI的长期参数非常显著,表明如果外商投资占总投资比例每提高1%,意味着国内生产总值将提高021%。

表3 动态模型的回归结果

注:(1)***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平统计显著;(2)lnGDP为因变量,“-1”指的是滞后一期;(3)第一个模型使用OLS运行,不含ECM;(4)所有变量均以1990年不变价格计算并取对数,时间趋势除外。

数据来源:同图1。

(三)地区层面回归结果及解释

通过对区域层面的数据进行回归分析,方便我们探讨FDI和技术进步在中国各个地区经济增长中究竟扮演了什么角色,回答FDI和技术进步在地区间影响经济增长的机制是否相同这一问题。地区层面面板数据回归结果如表4所示。

各个地区的评估结果与表2中使用国家层面数据评估结果非常类似,而且很多评估结果证实了国家层面评估结果。值得注意的是FDI、时间趋势、出口和交通运输的估计系数。从FDI的估计系数来看,呈现东、中、西、内陆地区逐渐增大的格局,这可能暗含在经济相对比较发达的地区(如东部地区),由于吸收的FDI数量较大(FDI的东部偏好),FDI对经济增长的促进作用可能随着FDI吸收数量的增加而减弱,也就是说,资本的收益递减规律可能也存在于FDI中。从每年的Hick中性技术进步来看,东、中、西部地区分别为17%、33%和31%。和FDI对经济增长的影响效应不同,出口对各个地区经济增长的作用存在非常大的差异。其中,东部地区与内陆地区相比,出口能显著促进东部沿海地区的经济增长,而对内陆地区影响为负向,而且统计不显著。事实上,出口仅仅只是不利于中部地区经济增长,对西部地区则有正向影响但并不显著。其原因可能在于,在东部沿海地区靠近国际大市场,具有天然的区位优势进行国际贸易,而西部地区与少量经济相对比较落后的国家接壤,也有少量出口贸易。然而,中部地区在出口上则不占据优势,出口贸易与实际GDP的比率较低,导致回归结果中系数显著为负,出口贸易并非中部地区经济增长的重要驱动力。与国家层面评估有所差别,交通运输的评估结果的地区差异十分显著。东部地区,交通运输的完善能够显著促进经济增长,而在中、西部地区则呈现相反的效应,这可能证实了国家层面评估时对交通运输的解释。也就是说,政府在经济相对落后的中、西部地区实施的交通运输投资政策倾斜并不能使运输业的发展与经济发展水平存在相关性。

表4 随机效应模型和受控制的随机效应模型按地区面板数据回归结果

注:同表2。

资料来源:同图1。

五、 结论和政策含义

和前人研究相比,本研究使人们对中国经济改革后FDI和技术进步对经济增长的影响以及FDI、技术进步、人力资本、出口贸易等因素在经济增长中存在的地区差异有了新的理解。使用1979—2013年较新的、最大的省际面板数据集,采用扩展的CD生产函数,从FDI和技术进步对经济增长的长期效应以及地区差距的角度,本研究探讨了FDI和技术进步对中国地区经济增长的影响,对不同因素贡献经济增长的地区差异进行了专门研究,主要得到如下发现:

(1)FDI能够显著提高国内生产效率,促进中国经济增长。而且从长期看,外商直接投资占总投资比例每提高1%,国内生产总值将提高021%。

(2)技术进步在中国经济改革后的经济增长中发挥了积极作用。中国每年的技术进步率在56%左右。

(3)人力资本在中国经济增长中起到了不可或缺的积极作用。

(4)FDI、技术进步、出口、交通运输等因素对经济增长的影响存在地区差异。FDI对东、中、西部地区经济增长的效应呈逐级增加的三阶地理格局;东、中、西部地区每年的Hick中性技术进步率分别为17%、33%和31%;出口贸易呈现地区不均衡分布,仅在东部地区经济增长有显著正向效应,在中部地区出现负向效应;交通运输对东部地区经济增长有正向影响,但对中部西部地区产生负向效应,证实了政府运输业投资政策在各地区的“平衡效应”。

综上,FDI和技术进步在中国地区经济增长中扮演了积极的角色,发挥了正向促进作用,政府在政策倾斜上应该鼓励FDI和技术进步。与此同时,人力资本对经济增长有显著的正向效应,应完善高等教育体系,培育一批具备自主研发和技术创新能力的人才。最后,鼓励出口贸易,尤其是制定优先政策鼓励中部和西部地区扩大出口贸易。

参考文献:

[1] Yao S. Economic development and poverty reduction in China over 20 years of reforms [J]. Economic Development and Cultural Change, 2000, 48(3): 447474.

[2] Yao S, Zhang Z. On regional inequality and diverging clubs: A case study of contemporary China [J]. Journal of Comparative Economics, 2001, 29: 1429.

[3] Groves T, Hong Y, McMilla J, Naughton B. Autonomy and incentives in Chinese state enterprises [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1994, 109(1): 183209.

[4] Hay D, Morris D, Liu S, Yao S. Economic reform and stateowned enterprises in China 19791987 [M]. Oxford: Oxford University Press, 1994.

[5] 姚樹洁, 韦开蕾. 中国经济增长、外商直接投资和出口贸易的互动实证分析 [J]. 经济学(季刊), 2007(1): 151170.

[6] Chen C, Chang L, Zhang Y. The role of foreign direct investment in Chinas post1978 economic development [J]. World Development, 1995, 23(4): 691703.

[7] 姚树洁, 冯根福, 韦开蕾. 外商直接投资和经济增长的关系研究 [J]. 经济研究, 2006(12): 3546.

[8] Dunning J. Multinational enterprises and the global economy [M]. Reading, MA: Addison Wesley, 1993.

[9] Brainard L. Simple A. Theory of multinational corporations and trade with a tradeoff between proximity and concentration [R]. NBER Working Paper, No. 4269, 1993.

[10] Romer P M. Increasing return and long run growth [J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 10021037.

[11] Romer P M. Growth based on increasing returns due to specialization [J]. American Economic Review (papers and proceedings), 1987, 77(2): 5662.

[12] Grossman G, Helpman E. Innovation and growth in the global economy [M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995.

[13] Venables A. Equilibrium locations of vertically linked industries [J]. International Economic Review, 1996, 37(2): 341359.

[14] Glass A J, Saggi K. International technology transfer and the technology gap [J]. Journal of Development Economics, 1998, 55: 369398.

[15] Barrio S, Gorg H, Strobl E. Foreign direct investment, competition and industrial development in the host country [J]. European Economic Review, 2005, 49: 17611784.

[16] 沈坤荣, 耿强. 外国直接投资、技术外溢与内生经济增长——中国数据的计量检验与实证分析 [J]. 中国社会科学, 2001(5): 8294.

[17] 郭克莎. 加快我国经济增长方式的转变 [J]. 管理世界, 1995(5): 3140.

[18] 金宏平, 周晓博, 张俏有. 合资型FDI、独资型FDI与中国经济增长——基于省际面板数据的实际分析 [J]. 当代经济科学, 2016, 38(3): 4452.

[19] 陈继勇, 盛杨怿. 外商直接投资的知识溢出与中国区域经济增长 [J]. 经济研究, 2008(12): 3949.

[20] 于津平, 许小雨. 长三角经济增长方式与外资利用效应研究 [J]. 国际贸易问题, 2011(1): 7281.

[21] 范红忠, 周启良, 陈青山. FDI区域分布差异的市场机制研究——来自中国287个地级以上城市的经验证据 [J]. 国际贸易问题, 2015(4): 101109.

[22] Solow R M. A contribution to the theory of economic growth [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1956, 70(1): 6594.

[23] SalaiMartin X. Regional cohesion: evidence and theories of regional growth and convergence [J]. European Economic Review, 1996 (40).

[24] Yao S, Wei K. Economic growth in the presence of FDI: The perspective of newly industrializing economies [J]. Journal of Comparative Economics, 2007, 35: 211234.

[25] 张宇, 蒋殿春. FDI技术外溢的地区差异与门槛效应 ——基于DEA与中国省际面板数据的实证检验 [J]. 当代经济科学, 2007, 29(5): 101111.

[26] Kamal F, Lovely M, Ouyamg P. Does deeper integration enhance spatial advantages? Market access and wage growth in China [J]. International Review of Economics & Finance, 2012(23): 5974.

[27] Fu X. Limited linkages from growth engines and regional disparities in China [J]. Journal of Comparative Economics, 2004(32).

[28] 王洛林. 2000年中國外资投资报告 [M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2000.

[29] Hu Albert, Jefferson G. FDI impact and spillover: Evidence from Chinas electronic and textile industries [J]. World Economy, 2002, 38(4): 10631076.

责任编辑、 校对: 李再扬