从口语的自发走向书面语的自觉

崔嵘 陈薇 黄葳

母语写作能力作为书面语言运用能力的综合体现,在语言学习和人才培养中的重要性不言而喻。对处于书面语言习得过程中的小学生而言,其写作能力的明显标志之一,便是其习作成品书面语化的程度。目前仅有少量研究关注到以汉语为母语的学生习作的语言表现,如以词汇的丰富程度和词汇密度为测量指标,证实小学生的习作已具有书面语特征;从语篇的照应、省略、替代及衔接等方面分析四年级和六年级小学生习作的语篇衔接特征,发现小学生习作依然具有明显的口语化倾向,等等。本研究以2015年某次国家级测试中四年级小学生的习作为研究语料,以语体理论的视角,从“书面正式语体”的发展情况研究学生的语言表现。本次习作的题目要求是:“生活中,一定有你特别喜欢的物品、有你特别欣赏的人、有你难忘的经历,请以《生活中有____真好》为题写一篇习作,注意要先把题目补充完整,做到内容具体,有真情实感,字数不少于300字。”该测试采用分项赋分法,将“语言”维度得出的原始评分,依据一定的水平划定方法,把学生的语言能力等级划分为A、B、C三级,分别代表高、中、低三个水平。本研究在每个能力等级中各抽取20份习作作为研究样本,借助语料分析软件,从词汇密度、词汇准确度和语体的书面化程度等方面探究小学生书面正式语体的表现情况,进而探讨其成因并提出建议。

一、学生言语表现特征描述

1.对词汇密度的统计

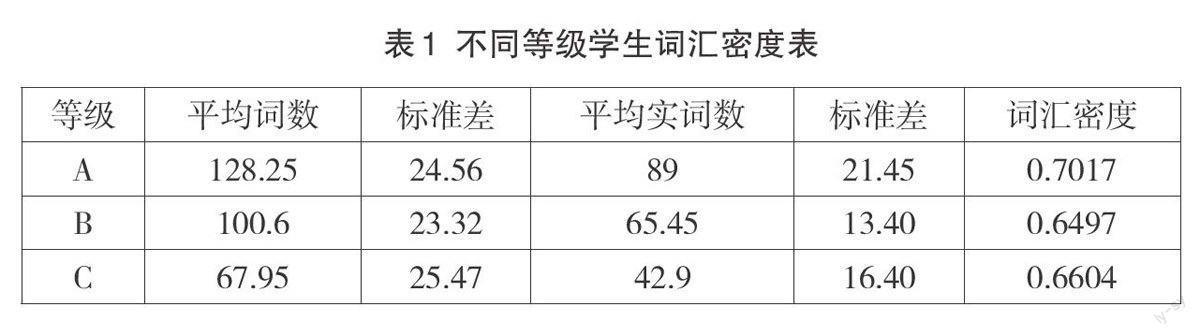

有研究将口语语料库和书面语语料库进行对比发现,本族语者的口语语体和书面语语体在词汇密度方面存在很大差异。通常,以词汇密度40%作为书面语和口语的分界线,超过40%证明其已具有书面语的特征。为此,我们首先将词汇密度作为衡量学生书面语程度的指标之一。对词汇密度的计算方法依旧采用Ure(1971)的词汇密度计算方法,即习作的词汇密度(LD)=(实意词/总词数)*100%。统计结果如表1:

统计显示:第一,A、B、C三个等级的学生所使用的词数是有差异的,而学生使用词的数量与其思维的丰富程度、表达的细致程度以及习作的成绩密切相关。独立样本t检验结果显示,三类习作的词汇密度差异不显著,但A等级与B等级词汇密度值有显著差异(t=2.663,df=38,p=0.05)。从学生习作的实际看,C等级口语化情况严重,有大量“哦,吧,呢”以及轻声、儿化词,但B等级和C等级的词汇密度均在40%~70%之间,是否可以据此说明小学生的习作已具有书面语的特征?第二,B等级和C等级的习作中存在不少词语误用,也证明学生并未完全掌握该词,现有的词汇密度计算公式能否准确地展示出母语为汉语的小学生的书面语词汇水平?第三,词汇密度受文本长度的影响较大,而三类习作篇幅长度有较大差异,这也许会影响该值的区分度。

2.对词汇丰富性的统计

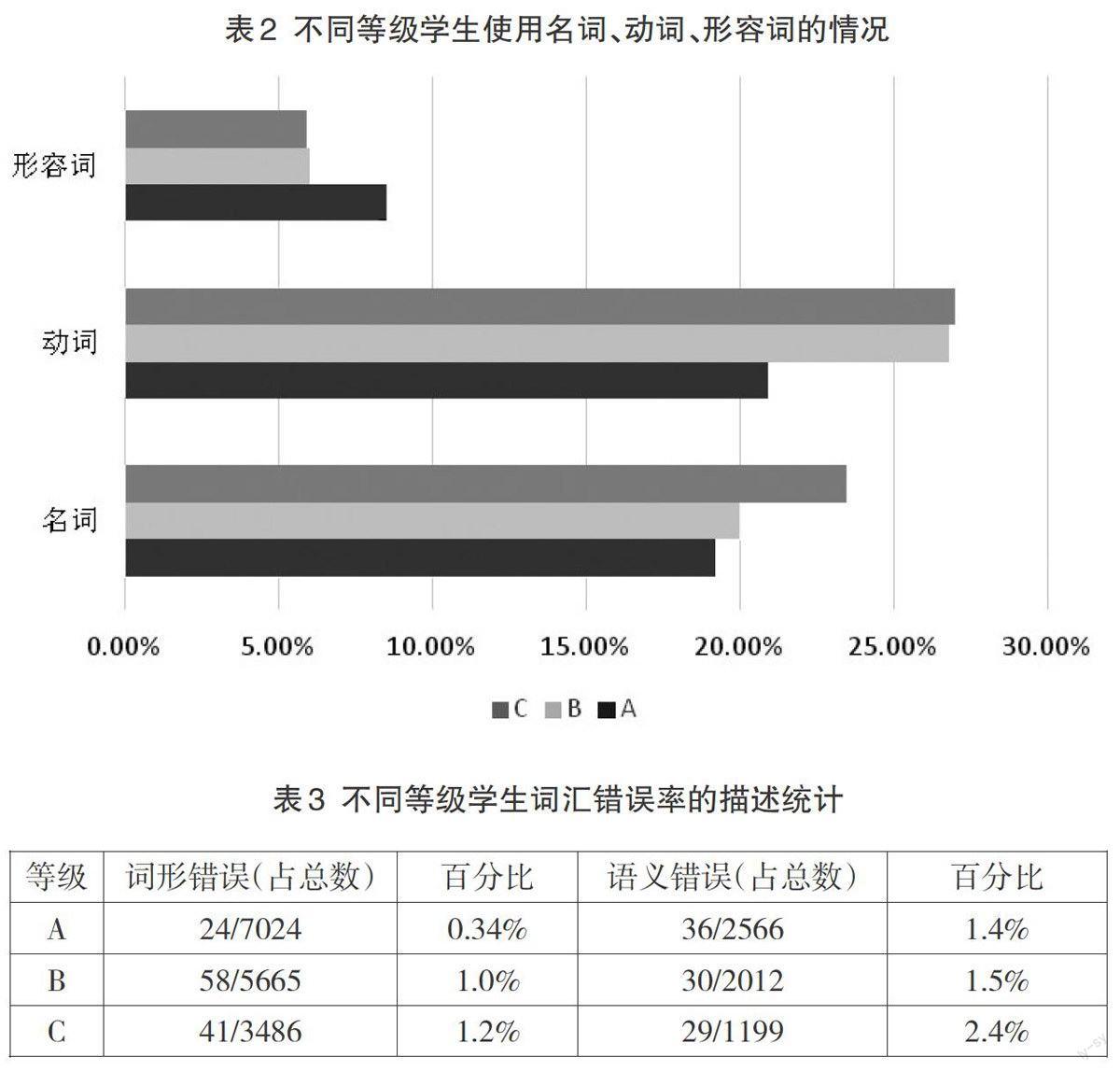

词汇的丰富程度在一定程度上代表了写作者的表达水平和文章质量,为此,本研究又对词汇使用的丰富情况进行了检验。(见表2)

表2显示,三个等级的学生都是动词的使用数量最大,而形容词的使用频率最低。就形容词而言,不仅数量不多,使用的广度不高,且存在大量诸如“好”“大”“小”等带有口语体的形容词。相关性检验表明,名词与动词的使用次数与所在等级之间呈负相关:等级越高,使用次数越少;等级越低,使用次数越多。此外,名词密度与动词密度、动词密度与形容词密度相互排斥,即前者密度越大,后者密度越小;前者密度越小,后者密度越大。我们注意到,A等级的学生使用形容词次数最多。这一现象可以说明,习作水平较高的学生已经意识到形容词所起的描摹、修饰作用。引发我们思考的是:在日常教学中,教师经常让学生积累好词好句,小学生对这类词句的接受量比较大,为何学生经过大量积累后仍然显示出生成性词汇不足?是这样的积累缺少实际意义,还是学生不知如何转换?如果说,积累与运用的转换不畅是儿童语言发展的特征,教师该采取何种策略进行帮助?

3.对词语使用准确度的统计

词汇错误率旨在检测词语运用的准确性,统计平均每一百个词里有多少次语义使用错误。从表3可见,词形错误和语义错误均随着学生语言水平的提高而减少。低水平学生在形义上均出现一定问题,而高水平学生的主要问题是语义。A等级学生字形错误主要集中在同音词的误用上,其中“的、地、得”和“在、再”区分不清所占比重最高,而B等级和C等级学生的错误则比较多样。语义的错误主要体现在词语的搭配以及对词义的理解上。

4.对用词正式程度的统计

书面正式语体的本质在于“用词汇和语法的手段与口语系统拉开距离”。受冯胜利先生将书面语体分为通俗、正式和典雅三体的启发,本研究将学生用词的正式程度与典雅程度作为学生语言表现的考量指标之一,其目的在于了解学生书面语体的发展,究竟在多大程度上远离了口语体。因本研究对象是叙述性文类,其本身不属于典型的口语体或书面语体,加之“三体”的划分标准还有待明晰,所以,我们借助《汉语水平词汇与汉字等级大纲》,将其中的丁级词及《汉语书面用语初编》中的嵌偶词、合偶词和句式归为典雅体,计算其所占比例;并找出其中的甲级词及学生写作中使用的纯通俗词,计算其所占比例,借此標明不同等级学生在从纯俗到庄典这一连续体中的位置。表4为统计结果。

总体而言,三类学生使用较高级别书面语的水平都有待提高,大部分学生依旧停留在以书面记录口语的阶段。C等级学生的单音节动词使用比例较高,且用词单调;使用大量的语气词,且轻声、儿化所占的比例也比其他两类高。相比而言,A等级学生则更多使用双音节动词。根据冯胜利先生的研究,汉语中有近400个合偶双音词,这些词是《汉语词汇与汉字等级大纲》中丙级词以下的汉语书面语,其中有相当部分是四年级学生学习过的词语,但上表合偶词使用情况反映出,三类学生都未能有效使用这些接受性词语。如果把从纯俗体到庄典体看作一个连续体对小学生语言表现作标记,以最左端为纯俗体,最右端为庄典体,可知绝大部分词处于中间偏左位置,即书面偏口语体。

二、学生言语特征分析

通过以上描述可知,从词汇密度和词汇准确度来看,小学四年级学生习作言语已经初步具有书面语特征;从语体的书面化程度来看,呈书面偏口语体,书面语化程度有限。结果表明,小学四年级学生的言语交际能力正处于从口语到书面语的发展时期,具体特征如下:

1.大部分小学四年级学生已经具有初步使用书面语表达的能力

总体而言,学生已具有初步运用书面语言进行表达的能力。大部分学生能较为自如地运用常见词,但仍有部分学生存在词语使用不当的问题。不同水平学生存在分化现象。A等级的习作中绝大部分已有比较强的书面语特征,有部分已初现用典雅书面语进行表达的态势,诸如“不甚在意”“怜爱之情”“身披一身绿衣”等,具有庄典体的语体特征;而C等级的习作依旧以记录口语为主。

2.强书面语体在语篇中出现的位置模式化

为找寻语体与行文结构之间的关系,本研究将小学生叙事类习作按照背景一激化一化解一评议几个文步进行分析。研究发现,学生的行文结构相似度极高,反映出很强的思维定式。学生在背景及评议阶段多呈现书面语色彩较浓的特征,较为正式,特别是评议阶段;而在激化和化解阶段,由于处于回忆状态,学生侧重于对往事的记录,则口语色彩极为浓厚,多为自然口语的记录。

A等级学生,在行文中表现出的模式化现象更为严重。本研究也关注了学生习作中使用修辞的种类及适切度,其中以比喻的使用最为常见,排比句多出现在文章的开头或结尾。A等级学生运用修辭次数最多,能运用排比开头或结尾的技法,往往是开门见山,中间叙述或描写。76%的A等级学生和20%的B等级学生能做到结尾点题,抒发情感,表现在语言上是书面语色彩较浓。

3.存在语体混乱、缺少连贯的现象

由上述分析可见,A等级学生已初步具备运用正式书面语的能力,但也会出现因场景与角色的转换,导致语体混乱、转换突然、叙事角度的不同,甚至会出现从通俗的口语、俚语到书面语的庄重的、背书式的语调,呈现“断崖式”割裂。如,一位学生在习作开头这样写道:

妈妈,是黑暗中的一台灯,在你黑暗时帮助你走出黑暗;妈妈,也是寒冬中的一把火,在你寒冷的时候给你温暖;妈妈,更是你生活中最好的老师,帮你指明你未来的路。

在激化一化解文步描述中,变成了这样:

妈妈自己一会儿给我搞热毛巾放我头上,一会儿给我搞热水让我喝,一会儿又给我泡药,到最后,妈妈还拿糖给我,我才慢慢睡着了。

此外,本次习作为考场习作,小学生短时间内需要在过去的我(回忆)、现时的我(考场中)与未来的阅读者(阅卷老师)之间穿梭对话。从习作中可以发现,部分学生还不能迅速、自如地完成言语交际的转换,语段间不连贯、人称使用混乱的现象较为常见。这反映出儿童习作时会因场景切换、时空距离的错乱导致无法正确调焦,因此作为“定距”的语体也出现混乱。

三、思考与建议

当前,世界各国语文教学的总体趋势,已从以“学习语言”为目标转向以“学习运用语言”和“通过语言学习”为目标。伴随目标的转变,语文教学应由关注“如何”去说“什么”,向“知道如何、何时、对谁以及为什么说什么”发展。语文教学的终极目标应该是培养学生有意义、有目的、得体地进行人际交流的能力。要实现这一目标,就必须将语体意识纳入教学中。为此,本研究提出如下改进建议。

1.小学口语教学应当强化语体意识

语体,作为一种语言功能,使得人们能运用语言确定和调节在场说者、听者之间关系。小学生处于母语学习的启蒙期,其在学校母语学习的任务,理应是提升口语表达的效果,完成口语向书面语的过渡,进而学会用正式的书面语进行有效表达。要完成这些任务,首先就应该学习如何“定距”,学习如何运用语言手段拉开正式书面语表达和与之相关的口语表达之间的距离。

口语交际和口头习作在交互性的强弱、即时性、场景及对象的真实性上都有所不同。同时,中低年级学生的习作不应仅仅是口头言语的简单记录。如果不考虑时空特征、交际对象、语体特点,将口语交际等同于口头习作,将习作等同于“我手写我口”,自然就失去了其各自的交际功能,长此以往,对学生书面言语经验的积累和书面语言的发展不利。

因此,教师在教学中应树立语体意识,对口语体和书面语体的关系、各自的功能及边界进行深入思考,对小学口语交际课与习作课在功能上作出明确定位。教师必须意识到,书面语与口语有着截然不同的规则、结构,属于不同的语体,口语交际课和习作(包括口头习作)课在目的、关注点及实施策略上有着很大的差异。

2.小学阅读教学应当提供语言支撑

目前,小学阅读教学存在脱离写作目的、对象和语境孤立地对文章语言(更多的是对所谓好词好句)进行赏析的现象。其实,阅读教学的文本不仅是训练学生阅读理解的工具,还是培养学生书面写作能力的范本。教师应认识到,基于不同的交际目的和交际内容,文章呈现出不同的语篇图式。在阅读教学中,有必要让学生认识常见文章不同的交际功能及其语篇特征。如此,学生才有可能在习作训练中通过模仿、练习,学会基于交际目的的不同文类的习作。

阅读教学中,相对于语言知识的积累,要更注重语言知识的运用,为学生的语言学习和转换搭建支架。写作的实质是大脑对语言符号的编码和输出,其前提是有一定数量的书面词语及其组合规则的积累。具体来说,就是书面写作所需的词语、句式、语法、修辞、语义连贯、语篇衔接等。这些首先是从阅读中获得的,进而在言语实践活动中逐渐调整和把握尺度。如果简单地把语言优美生动等同于运用好词好句,而不顾及读者、目的和语境等因素,学生则仅限于知识的积累而不会运用,在习作中就会出现如前所述的语体混乱、生成性词汇不足等现象,最终将会伤及儿童的语言能力。

3.小学习作教学评价量规应当重构

小学生处于母语学习萌发期与语言自觉形成期,在300字左右的练笔中,是否首先应做到用词准确、得体,进而做到生动?在习作评价中,如果抛开前两项,仅仅将语言通顺、生动作为衡量学生语言发展的重要指标,习作中没用上好词好句或修辞手法,就被认为是言辞没有文采,得不了高分,是否会造成学生不顾语体和对象,堆砌词藻、机械套用、不伦不类的文风?目前这种评价标准未能科学地分析学生的言语能力特征,也不利于我们确认不同水平的学生。

可见,作文评价量规具有导向性作用,直接影响到教师对小学习作教学的认识和定位,因此有必要对目前通行的作文评价量规进行深度研究,从交际意识、语篇特征和书面语体运用等方面重构评价量规的评价维度和评价标准。

从语体学的视角分析小学生习作中的言语表现,可以引发对小学语文教学目的与内容的准确定位:小学语文要建构的核心素养是学生书面语言的阅读和表达能力。小学习作教学的核心任务就是帮助学生获取合宜的习作内容、掌握基本的书面语体要素、养成初步的书面语语感,完成从口语向书面语表达的过渡,使学生能够通过六年的母语学习,实现从言语的自发走向语言的自觉。