茉莉花茶加工过程中的品质变化分析

唐雅乔,刘 俊,王 云

(1.贵州财经大学外语学院,贵州 贵阳 550025;2.四川省宜宾市茶叶站,四川 宜宾 644000;3.四川省农科院茶叶研究所,四川 成都 610066)

【研究意义】窨制是茉莉花茶品质形成的关键工艺。【前人研究进展】蒋顾伟等[1]研究了窨制过程中加入外源香精对花茶成分的影响,结果表明茉莉花馥郁持久关键是窨制过程中复杂的物理化学反应形成,而加入外源香精不能达到。方世辉等[2]研究了窨制过程中主要影响因子的相关性,发现花茶吸附的香精油总量较高的最佳因子水平组合,为花茶窨制参数设定提供了参考。叶乃兴等[3]利用SPME/GC -MS技术研究了湿窨与投花量对花茶香气的影响,结果表明对于高档茉莉花茶采用湿窨的窨制方法,其适宜的配花量为90 %~100 %。【本研究切入点】近年来,花茶窨制工艺除了传统工艺,还出现了“连窨”工艺,而哪种工艺更能提高花茶整体品质,并且又能方便、经济有效,尚存在争议。【拟解决的关键问题】因此,本研究以市售四川中小叶种特级和一级茶坯在广西分别采用传统和连窨工艺进行加工生产,对比分析2种加工工艺过程中各工序处理对常规成分与感官品质的影响,并分析两种工艺的优缺点,为提高花茶整体品质,优化茉莉花茶的加工工艺提供相关依据。

表1 茉莉花茶窨次与配花量

表2 传统工艺在制品水分含量控制(%)

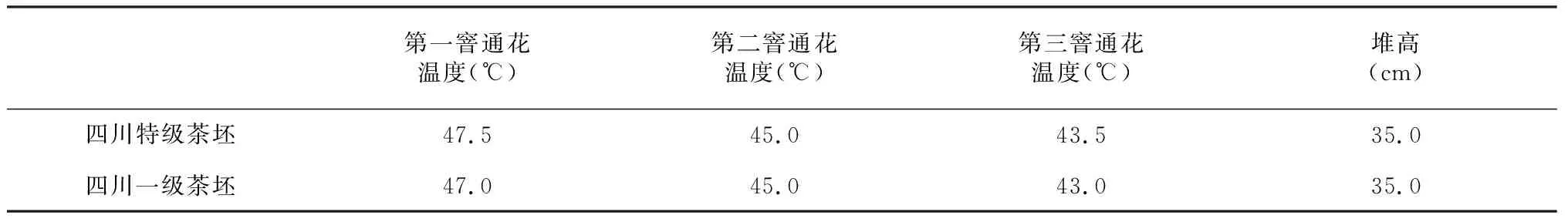

表3 传统工艺各窨次通花温度与堆高控制

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

1.1.1 实验材料 市售四川中小叶种烘青茶坯特级、四川中小叶种烘青茶坯一级购于四川宜宾;茉莉鲜花产自广西横县。95 %乙醇、盐酸、硫酸亚铁、酒石酸钾钠、香荚兰素、磷酸氢二钠、正丁醇、磷酸二氢钾、草酸、醋酸乙酯、碳酸氢钠、茚三酮等试剂均为分析纯(AR)。

1.1.2 仪器与设备 SS-261型粉碎机(广东省顺德市今日电器实业有限公司);TU-1900双光束紫外可见分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司);电热恒温箱(上海跃进医疗器械一厂);电热恒温水浴锅(浙江省绍兴市柯桥医疗器械厂)。

1.2 实验方法

1.2.1 传统方法加工工艺流程(三窨一提) 茶坯 → 复火→冷却2 d → 第一窨(1 d)→ 干燥→冷却(2 d) → 第二窨(1 d)→ 干燥→冷却(2 d)→第三窨(1 d)→ 干燥→冷却(2 d) → 提花(1 d)→ 装箱。整个工艺需要12 d完成。实验工艺参数参照常规加工工艺参数进行[4-11]。配花量按照各级内销茉莉花茶窨次与配花量标准执行。

1.2.2 茉莉花茶的连窨加工工艺 工艺流程(以三窨一提为例):茶坯 → 第一窨(1 d)→ 连二窨(1 d)→烘干→冷却(2 d) → 第三窨(1 d)→ 烘干冷却(2 d) → 提花(1 d)→ 装箱;从茶坯到花茶成品需要8 d。与传统工艺相比,连窨工艺节省时间4 d。加工过程中工艺参数按照连窨工艺工艺参数来控制[12-17]。配花量和传统加工工艺相同。

表4 连窨加工工艺在制品水分含量控制

表5 连窨加工工艺通花温度与堆高控制参数

表6 茉莉花茶感官审评因子权数

1.2.3 取样方法 在制品取样时,按照科学方法取得原始样品,混合均匀后得到基本样品,将基本样品采用四分法分出500 g左右用于实验分析;对连窨工艺中不需要复火的样品则采用同样的温度干燥后取样。

1.2.4 茶叶常规成分含量的测定 茶叶多酚类(TP)含量的测定采用GB/T8313-2008;茶儿茶素总量的测定采用香荚兰素比色法[18];茶红素(TR)、茶黄素(TF)、茶褐素的测定方法参照文献[16];茶叶含水量的测定采用GB/T8304-2002。

1.2.5 茉莉花茶感官品质的评定[17-19]感官品质评定采用加权评分法,各因子所占比例参照表6。

2 结果与分析

2.1 常规成分

2.1.1 多酚类(TP)含量 从最初的茶坯到最后的花茶产品,不管是传统工艺还是连窨工艺,多酚类总量均随窨次的增加呈略降低趋势(表7)。在相同窨次条件下,相比而言采用连窨工艺的,多酚类总量大多比传统工艺低。四川特级茶坯、四川一级茶坯采用传统工艺的,多酚类含量分别减少2.55 %与1.67 %;采用连窨工艺的分别减少4.17 %与3.86 %。在茉莉花茶加工过程中,茶坯吸收茉莉鲜花水份使在制品含水量逐渐增加,而且由于茉莉鲜花呼吸放出的热量使茶堆温度升高,在湿热作用下,多酚类发生氧化,从而多酚类总量减少。由于采用连窨工艺的在制品含水量比传统工艺的大得多,并且窨制时间更长,因此多酚类发生氧化的量更多。多酚类的适度氧化是形成花茶浓醇鲜爽滋味的必要条件。

2.1.2 儿茶素(Catechin)含量 在花茶加工过程中,儿茶素含量的变化与多酚类含量变化趋势大致相同(表7),随着窨次的增加逐渐减少,并且采用连窨工艺的儿茶素含量比传统工艺的减少更多。市售四川特级茶坯、一级茶坯采用传统工艺制成的花茶产品,其儿茶素含量分别比采用连窨工艺的高0.71与1.27 mg/g。在传统工艺各处理工序中,儿茶素减少量大致相近,而连窨工艺的第一窨儿茶素减少量相对较多,说明在该窨制过程中,花茶的内含物质发生了较为剧烈的变化。不管是传统工艺还是连窨工艺,在制品都要受到长时间的湿热作用,儿茶素类物质发生自动氧化生成茶黄素、茶红素、茶褐素等色素物质,同时叶绿素也受到大量破坏[3],从而使汤色从绿茶的绿变为花茶的黄绿。在氧化基质的混合物中,氧化还原势较低的基质先被氧化,故没食子儿茶素比儿茶素先氧化,而儿茶素又先于绿原酸。此外,在干燥过程中,热作用会使苦涩味较重的酯型儿茶素(L-EGC,L-EGCG)降解为简单儿茶素(L-EC,L-EGC等)或异构化[20],使花茶的滋味由较苦涩变得鲜醇。

表7 茉莉花茶常规成分

图1 花茶加工过程中茶黄素含量的变化Fig.1 Change of TF during the process of scenting jasmine tea

2.1.3 茶黄素(TF)、茶红素(TR)与茶褐素(TB)的含量 从图1可看出,二种茶坯无论是采用传统工艺还是连窨工艺,在加工过程中,茶黄素总量均先增加后逐渐降低。茶黄素先增加是由于儿茶素在湿热作用下氧化生成的缘故,而后降低则是由于茶黄素进一步氧化生成茶红素,造成茶黄素总量降低。采用传统工艺的,各工艺段茶黄素含量变化较为平缓;而采用连窨工艺的在连一窨与连二窨阶段,茶黄素含量变化较大,说明当茶坯湿度较大时,儿茶素氧化更为剧烈。从茶坯到最终花茶产品,四川特级茶叶采用传统工艺的,茶黄素含量增加8.33 %,采用连窨工艺的,茶黄素含量提高20 %;四川一级茶坯采用传统工艺的,茶黄素含量提高9.09 %,而采用连窨工艺的,茶黄素含量下降18.18 %。就同一种茶坯采用传统和连窨2种工艺生产的花茶产品比较,采用传统工艺的花茶产品,茶黄素含量比采用连窨工艺的略高。由于茶黄素是形成茶汤亮度,滋味浓爽度的重要因素[3],在一定程度上也说明同一茶坯采用传统工艺的花茶产品,其汤色与滋味浓爽度比采用连窨工艺的好,更耐泡。

图2 花茶加工过程中茶红素含量的变化Fig.2 change of TR during the process of scenting jasmine tea

从图2可看出,在花茶的传统加工工艺与连窨加工工艺过程中,茶红素的含量都是呈先增后降趋势。茶红素的增加主要是因为在花茶加工过程中,湿热作用下,茶黄素进一步转化为茶红素所致。同时茶红素也进一步转化为茶褐素,并且随着儿茶素的消耗,茶黄素的生成减少,其转化的茶红素也减少,但是茶红素不断转化为茶褐素,导致茶红素总量逐渐减少。比较同一种茶坯生产的花茶产品,连窨工艺的产品其茶红素含量比采用传统工艺的高。四川特级茶坯、一级茶坯采用传统工艺的其茶红素含量分别增加4.08 %、2.49 %,采用连窨工艺的茶红素分别增加5.70 %、4.83 %。茶红素是茶汤红浓度的主体,收敛性较弱,刺激性小;其形成以后,大部分呈可溶性游离状态,茶叶冲泡时融入茶汤,是构成茶汤品质的重要成分;此外茶红素能与蛋白质结合,形成不溶于水的棕红色化合物,沉淀存在于叶底中,使叶底变为棕色。从茶红素含量分析可知,采用连窨工艺的花茶汤色比采用传统工艺的略红,滋味更醇,叶底颜色更深。

从图3可看出,在花茶的加工过程中,茶褐素的含量是不断提高的,这主要是由于茶叶中儿茶素在湿热作用下氧化为茶黄素,茶黄素又转化为茶红素,茶红素进一步转化为茶褐素这一多酚类化合物转化的基本规律所致[3]。从茶坯到最终花茶产品,采用传统工艺的四川特级茶坯、一级茶坯茶褐素含量分别增加12.32 %与12.63 %;而采用连窨工艺的,茶褐素含量分别增加22.74 %与18.57 %。茶褐素是一类结构十分复杂的化合物,除含有多酚类氧化、聚合产物外,还含有氨基酸、糖类等结合物,其化学结构还未探明。茶褐素颜色暗褐色,溶于茶汤中能使茶汤汤色变暗,同时茶褐素的生成必然消耗茶黄素与茶红素,相关分析表明,茶褐素对汤色的相关系数r=-0.62,达到极显著负相关。因而使茶汤滋味变的更平淡,影响花茶整体品质。

图3 茉莉花茶加工过程中茶褐素含量的变化Fig.3 change of TB content during the process of scenting jasmine tea

项目外形香气&滋味汤色叶 底感官审评总分四川特级传统一窨86.6 83.1 89.2 90.8 85.2 四川特级传统二窨84.2 90.2 88.5 87.3 88.5 四川特级传统三窨85.1 91.2 86.2 88.2 89.2 四川特级传统提花85.4 94.2 85.5 86.6 90.8 四川特级连窨一窨89.1 89.6 86.3 87.9 89.0 四川特级连窨二窨87.4 94.5 83.5 87.8 91.3 四川特级连窨三窨89.5 92.2 85.4 86.3 90.4 四川特级连窨提花85.3 96.1 88.1 86.5 92.2 四川一级传统一窨85.5 83.1 91.2 90.6 85.1 四川一级传统二窨87.2 89.9 89.1 89.6 89.3 四川一级传统三窨86.4 90.1 88.6 86.1 88.8 四川一级传统提花86.5 93.7 87.9 85.4 90.9 四川一级连窨一窨86.3 85.1 86.2 84.1 85.4 四川一级连窨二窨82.2 91.8 84.1 81.3 88.1 四川一级连窨三窨84.2 94.080.1 86.7 88.4 四川一级连窨提花85.3 95.3 82.3 84.5 90.9

2.2 茉莉花茶感官审评结果

从表8可知,同一种茶坯采用传统与连窨两种不同加工工艺的花茶产品,就外形而言,两者差别不大;香气与滋味方面,采用连窨工艺的产品优于传统工艺产品,主要原因是由于采用连窨工艺茶坯吸附的芳香成分含量更高,特别是表香成分含量高,香气鲜灵度更好,同时保留的多酚类含量比传统工艺产品少,故滋味更醇和,品质更高。而采用连窨工艺的在制品汤色与叶底品质略低于传统工艺在制品,主要原因是连窨工艺过程中,多酚类氧化生成更多茶褐素类,汤色大多暗黄,而且由于长时间处于高温、高湿作用下,叶绿素也大量破坏,从而使花茶汤色加深;茶褐素沉积使叶底显得深暗。

在花茶的传统加工过程中,花茶在制品香气品质逐渐提高,外形与汤色品质得分逐渐降低,但是感官审评总分逐渐提高,主要是由于对整体品质贡献最大的香气滋味品质得分增加。

在花茶的连窨加工过程中,花茶在制品香气滋味品质逐渐提高,特别是在连一窨,连二窨过程中有较大提高,总体品质在第一窨,第二窨过程中有较大提高,但是在第三窨过程中增加较小,甚至略微下降,提花工艺后,品质又有较大提高。主要是由于连窨过程中,虽然香气滋味品质增加,但是汤色,叶底品质得分大大降低,影响整体品质。

无论是传统工艺还是连窨工艺,提花工序对花茶产品品质都有一个较大的提高,因此应该对提花工序予以重视。

3 讨论与小结

以市售四川特级茶坯、一级茶坯为原料,分别采用传统工艺与连窨工艺将茶坯窨制为花茶产品,经常规成分分析与感官分析可知:不管是传统工艺还是连窨工艺,多酚类总量、儿茶素含量都是随着窨次的增加略有降低,符合生化成分在加工过程中的变化规律;在相同的窨次条件下,相比而言采用连窨工艺的,多酚类总量比传统工艺的低。茶黄素、茶红素总量都是呈先增后降的趋势;而茶褐素含量则是随着窨次的增加呈上升趋势。在感官品质方面,传统工艺在制品与连窨工艺在制品相比,传统工艺的汤色与叶底品质高于连窨工艺,外形上2种工艺接近,传统工艺的香气和滋味品质低于连窨工艺,整体品质上连窨工艺的制品略高于传统工艺;从产品生产成本与效率上来看,连窨工艺耗时少,成本更低,因此总体分析可知连窨加工工艺更合理。

参考文献:

[1]蒋顾伟,廖明宏,李拥军.窨制茉莉花茶与添加香精茉莉花茶香气成分的差异分析[J].茶叶通讯,2005,32(3):17-19.

[2]方世辉,徐国谦,夏 涛,等.茉莉花茶窨制过程中主要影响因子的相关性研究[J].茶叶科学,2003,23(1):21-26.

[3]叶乃兴,杨广,郑乃辉,等.湿窨工艺及配花量对茉莉花茶香气成分的影响[J].茶叶科学,2005,26(1):65-71.

[4]池玉州.茉莉花茶“连窨”新工艺的技术探讨[J].茶叶科学技术,2000(2):36-38.

[5]安徽农学院.制茶学[M].北京:中国农业出版社,1986.

[6]何文斌,杨伟丽,张 杰,等.茉莉花茶窨制工艺技术研究[J].茶叶通讯,1995(2):14-18.

[7]狄英杰.莱莉花茶品质形成机理研究进展[J].茶叶科学技术,2008(2):1-4.

[8]刘宗岸,赵振军,章传政,等.茉莉花茶窨制机理及工艺技术的研究进展[J].福建茶叶,2006(3):5-7.

[9]阮颖慧. 茉莉花茶窨制关键技术[J].茶叶科学技术,2007(3):38-39.

[10]陈国金.茉莉花茶窨制关键技术[J].中国茶叶,2011,33(4):19-20.

[11]杨申勇.茉莉花茶窨制工艺及质量控制要求[J].茶叶通讯,2012,39(1):42-43.

[12]吴 麟,张丽宏.从茉莉花茶的连窨工艺浅谈窨制工艺的改进[J].中国茶叶加工,1995(4):17-18.

[13]黄友谊,杨 坚.花茶连窨技术进展[J].中国茶叶加工,1999(3):22-24.

[14]黄碧玉.茉莉花茶连窨工艺技术问题的探讨[J].中国茶叶加工,2003(2):14-15,27.

[15]陈成忠.茉莉花茶湿坯连窨工艺长期应用总结[J].中国茶叶加工,2005(5):32-33.

[16]陆松侯,施兆鹏.茶叶审评与检验[M].北京:中国农业出版社,2001.

[17]中国农业科学院茶叶研究所.茶树生理及生化实验手册[M].北京:中国农业出版社,1983.