论“装饰音”与“和弦外音”的关系

周天星

通常,对于“装饰音”的讲述多见于乐理教材,而对于“和弦外音”的论述则归于和声学理论。实际上,“装饰音”与“和弦外音”是一对联系紧密的概念,二者常常表现出你中有我、我中有你而难分彼此的关系。既不能简单地把装饰音全部理解为和弦外音,也不能把和弦外音全部理解为装饰音。装饰音的实践历史无疑早于和弦外音,其概念外延与和弦外音有着显著的区别。若将其分成两个科目来讲述,则割裂了二者之间的内在联系,非常不利于学习者对其概念深层次涵义的掌握。①在作曲家、音乐理论家任达敏先生所著的《基本乐理》(北京:人民音乐出版社,2006年)一书中,科学地将“装饰音”(二十章)与“和弦外音”(二十一章)并列为两章,并对二者作了全面翔实的论述,有助于初学者将二者联系在一起进行比对式学习,打破了以往教材对二者分科目讲述的模式。

分析巴洛克或更早期的作品时,常面对诸多类型的装饰音。虽然在当时的对位中已经开始使用和弦作为和声的结合,但并无与和弦外音相对应的概念。又因为19世纪后,装饰音的用法逐渐发生变化,这大概源于对当时逐渐占据多声部音乐主流地位的和声学体系规则的配合。所以,“装饰音”与“和弦外音”的关系逐渐变得暧昧不清。即便如此,装饰音仍然部分保留了其独立的身份,因为装饰音仅仅是为装饰旋律而生。

以和声为主宰的多声部音乐,旋律通常由和弦音与和弦外音构成。若以装饰音的角度来看,某些装饰音不但可以装饰和弦音,同样可以装饰和弦外音。而某些装饰音的形态与和弦外音如此相似,足以让人混淆二者的区别,故厘清装饰音与和弦外音的关系显得尤为必要。

一、“装饰音”与“和弦外音”的特点

广义上的装饰音具有比较古老的历史。在单声部时代,对某个音的加花装饰是形成旋律或对旋律进一步加工发展的有效手段。在纯粹的单声音乐中,并不需要刻意去区分和弦音与和弦外音,因最初的单声音乐并非按照和弦音或和弦外音来创作。

当西方多声部音乐逐渐发展为以和弦为纵向结构的形式后,旋律声部的装饰开始受到一定的规则限制。因为当这些装饰音不属于被装饰音所属的和弦时,它们就会被作为和弦外音对待,所以一部分原来的装饰音逐渐被纳入到和弦外音的范畴来使用。

故而装饰音与和弦外音,是两个既有联系又有区别的概念,在某些场合下,它们某些类型的外延是重合的,但在某些场合下,它们又呈现出各自不同的特点。

(一)装饰音特点

《外国音乐辞典》对“装饰音”(ornaments)词条的解释是这样的:

曾是旋律风格的重要特征,不论由歌唱家或演奏家即兴添加,由作曲家用符号形式注明,还是在乐谱中写明。在16世纪的键盘曲和琉特琴曲中(有些是合唱曲的改变和发挥)出现了装饰音的实用规则。17、18世纪中采用的主要符号有(各国略有不同):颤音、波音、倚音、琶音、回音、弹跳音或后倚音。*汪启璋、顾连理、吴佩华编译:《外国音乐辞典》,上海:上海音乐出版社,1988年,第555页。

装饰音的概念及装饰手法的产生显然早于和弦外音,其作为旋律或者演奏法的装饰,在形式上也有多种可能,甚至后来有一些和弦外音就直接脱胎于装饰音,例如倚音。

作为纯粹的旋律装饰,装饰音可能是对和弦音的装饰,也可能是对和弦外音的装饰。若是前者,多数表现为和弦外音,但有时也会表现为和弦音;若是后者,则情况正好相反。造成这种现象的主要原因是,和弦音一般按照三度排列,一个和弦音上方二度若是和弦外音,那么和弦外音上方的二度就可能是该和弦内的音,见下例*注:文中未注明出处的谱例均为笔者设计。:

谱例1

左侧为和弦音,简写为ct(chord tone),右侧为该和弦的和弦外音,简写为nct(non-chord tone)。可以看出,下方两个和弦外音恰好各自处在一个三度中间,若是对D、F两个和弦外音进行上下二度装饰,在使用调内自然音的情况下,装饰音恰好为和弦音。

杜布瓦(Thodore Dubois,1837—1924)和兴德米特(Paul Hindemith,1895—1963)等理论家在各自的著作中都列举了和弦外音混合运用的例子,实际上就是对和弦外音的进一步装饰。但学界并没有就此给出专门的名称。其本质则显示出,某些和弦外音来源于装饰音的痕迹。因为当和弦外音混合运用时,某些所谓的和弦外音实际已转变为和弦音。

对于这种和弦外音混用现象,我国著名音乐理论家蔡松琦则认为:“相同或不同类型的和弦外音可以混合运用,形成和弦外音的再装饰”。*蔡松琦:《流行音乐和声技法》,上海:上海音乐出版社,1997年,第30页。由于和弦外音只是一个一个的单音形态,并非像和弦一样属于一种结构,所以并无内外之分,若称为“和弦外音的外音”并不恰当,而且和弦外音联合使用,有可能其中一个已经变为和弦音,故笔者认为,蔡松琦先生称其为“和弦外音的再装饰”是一种比较合理的称谓。

(二)和弦外音的特点

本文中的和弦外音名称及标记均采用美国理论家瓦尔特·辟斯顿(Walter Hamor Piston,1894—1976)《和声学》体系中的形式。*passing tone(经过音)简写为P;auxiliary(辅助音)简写为aux;changing tone(换音)简写为cha;echappee(规避音)简写为ech;cambiata(骈枝音)简写为cam;anticipation(先现音)简写为ant;suspension(延留音)简写为sus;appoggiatura(倚音)简写为app。参见[美]瓦尔特·辟斯顿:《和声学》,丰陈宝译,北京:人民音乐出版社,1978年,第357页。和弦外音就其本质来说,属于基于纵向结构产生的寄生性质的非结构音。当多声部音乐逐渐形成以和弦为纵向结构、以和弦横向连接为框架的运动后,旋律的发展也开始受制于纵向结构与其横向关系的限制。

作为非结构音,和弦外音对于和弦音的装饰必须符合某种规则,否则不适当的装饰会破坏和弦的稳定或音响结构。符合这些规则的非结构音,也就成了合法的和弦外音。

在文艺复兴时期以前,不协和音多以不协和音程的形式出现。到了文艺复兴时期,对位音乐的各声部在纵向上多汇聚成为三和弦的形态。这一时期,宗教音乐对位的标准化,即“严格对位”的产生,促使对位法则的进一步细化。五类对位的后几种形式所产生对位声部的减值运动(例如,一对二、一对四等形式),必然产生弱拍弱位的不协和音的引入和解决,这些不协和音实际上就是经过音、辅助音类的和弦外音的原形。

肇始于18世纪、兴盛于19世纪的“调性和声”体系,其“和弦外音体系”的完善是很晚的事。“术语的问题妨碍了和弦外音之基本论题的清晰陈述。源于保守风格的对位传统或通奏低音传统的德国术语,有‘重要音符’和‘次要音符’的区分,前者出现在强拍上,后者出现在拍后,这些术语忽略了‘次要音符’是协和音还是不协和音,或者说,是和弦音还是和弦外音”,“直到19世纪,代表和弦外音的基本术语才承认了今天人们所熟知的那种明确区分。”*[美]托马斯·克里斯坦森:《剑桥西方音乐理论发展史》,任达敏译,上海:上海音乐出版社,2011年,第731页。

而在没有正式名称之前,某些和弦外音可能借用了部分装饰音的名号而行其实,故而产生了名称上的并用。可见,和弦外音一部分来源于多声部音乐中的不协和音程或不协和音的解决形式,而一部分则来源于旋律固有的装饰音。前者无疑基于纵向音响的协和观念而产生,而后者则基于横向旋律装饰以及走向的需要而创造。

二、和弦音使用装饰音的情况

(一)19世纪以前和弦音使用装饰音的情况

1.文艺复兴时期

二度交替的颤音是最有效的一种旋律装饰,无论是单旋律,还是西方的早期多声部音乐都有大胆的实践。《外国音乐辞典》“颤音”(trill)词条解释说:“一种装饰音,一音与其上二度音迅速交替重复。”*汪启璋、顾连理、吴佩华编译:《外国音乐辞典》,上海:上海音乐出版社,1988年,第792页。这句话并未说明是从主音符开始还是从上方音符开始,因为两种方法都有其实践形式。始于主音上方二度开始的颤音多见于巴洛克时期及以前的用法,而从主音符开始大约始于19世纪。该辞典还列出一首16世纪初的作品来表示颤音使用的例子:

谱例2 《外国音乐辞典》理查德·戴维《世人的天主》片段

上例的颤音装饰,带有很强的即兴成分。不但有辅助音式的二度交替以及经过音式的进行,而且还夹杂着分解和弦、规避音(前级进后跳进),以及骈枝音(前跳进后级进)跳进辅助音式的装饰。由于是在三个声部同时装饰,第一小节的骨干音程合起来构成D小三和弦,C、E两音显然只是辅助音程。尽管在那个年代,还没有和弦的概念,更无和弦外音的观念,但可看出和弦外音从装饰音演化而来的痕迹。

这种即兴式的装饰到巴洛克时期逐渐衰落。“活装饰法消逝的部分原因是由于后来出现了一种新的趋向,即欧洲复调音乐对和声的日益加深的依赖。从一开始,复调音乐和装饰音的关系就失去了平衡”,“自由发展的旋律,复杂的和弦进行和严格的声部创作不能长期平等地和平共处”。*[匈]萨波奇·本采:《旋律史》,司徒幼文译,北京:人民音乐出版社,1983年,第274页。

在实践中,欧洲各地区国家之间在使用装饰音时也呈现出各自不同的特点,但是当和弦作为纵向结构渗透到复调织体内部后,装饰音的应用越来越受到共同和声规则的限制。所以,从装饰音演变为合法的和弦外音是一种切实可行的办法。

2.巴洛克时期的装饰

巴赫是巴罗克时期装饰音用法的主要代表之一。作为一种主要的装饰音,颤音一般从主音符上方二度开始。当强拍上的和弦音使用颤音、波音、回音、倚音以及它们之间的各种组合时,有时会形成在形态上更像和弦音的和弦外音,或在形态上更像和弦外音的和弦音,二者常同时出现。

下面列出的13种装饰音的演奏方法是巴赫在《键盘小曲》一书中亲自标注的实际演奏记谱,谱例转引自美国威拉德·阿·帕尔默编著的《巴赫二部创意曲和三部创意曲》。*[美]威拉登·阿·帕尔默:《巴赫二部创意曲和三部创意曲》,汤蓓华、周铿译,上海:上海音乐出版社,2005年,第4页。

谱例3 威拉德·阿·帕尔默《巴赫二部创意曲和三部创意曲》中的颤音

在第一种情况中,由于颤动从主音符上方二度开始,结果主音符在形态上看起来更像一个下辅助音;除了第二种下波音与后世相同,形成和弦外音外,其他装饰形成的与经过音或辅助音形态相似的情况,恰恰都是主音符(见圆圈内的音)。所以在分析巴洛克作品尤其是巴赫作品时,不能按照常规和弦外音的形态来判断其和声结构。

形成这种装饰方式的原因,可能源于巴洛克时期旋律装饰的某种美学理念。“上音符颤音的功能就像一个上倚音一样旋律悦耳、音色谐和且富有表现力。……事实上颤音最重要的用法是在终曲中”。*[美]威拉登·阿·帕尔默:《巴赫二部创意曲和三部创意曲》,汤蓓华、周铿译,上海:上海音乐出版社,2005年,第12页。可见颤音从上方邻音开始是为了表现出一种倚音式的装饰效果。

谱例4 威拉德·阿·帕尔默《巴赫二部创意曲和三部创意曲》片段

对巴赫《创意曲》中装饰音归类可以发现:在旋律发展中,一个下行级进中(有时也会跳进)的音常使用第一种颤音(表现为上倚音的形式);反之,一个上行级进的音可能要使用下波音(第二种,表现为下助音的形式)。在上下二度进行的形式下,新出现的装饰音实际重复了前面刚出现的音,表现出一种螺旋式的上升或下降。

谱例5 巴赫《二部创意曲》NO.5片段

对于一个比较长的音,若是处在结束音的前一个重要引导音的位置(这个位置一般常使用属和弦),分两种情况:带尾音或不带尾音(指符点后的短音符,通常为结束音的先现音)。如谱例4就是带符点尾音的形式,颤音即可使用简单形式,而不带尾音则可能要使用组合式的装饰音。

谱例6 巴赫《二部创意曲》NO.5片段

结束前上主音,(主音的先现音)加入的组合装饰音,所以尾部加入了下波音,而下波音形成的下助音,恰恰是主音的先现音。有趣的是,E音后面出现主音符F音,在形态上又是两个E音之间的辅助音。

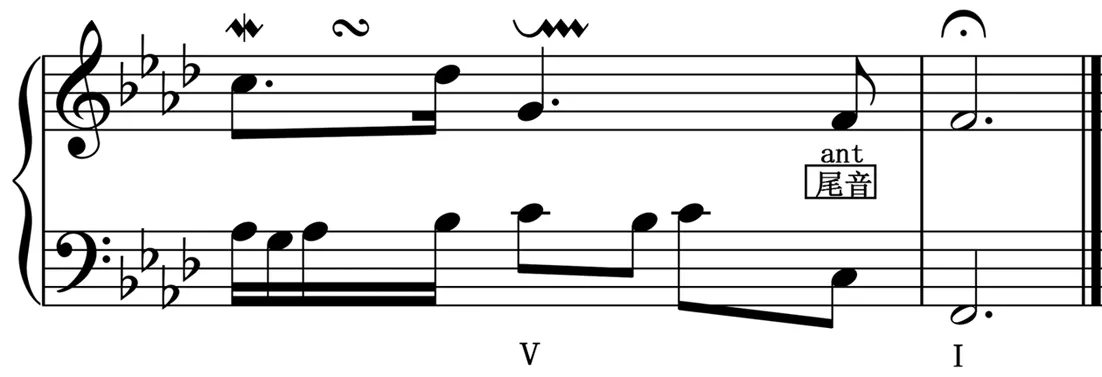

谱例7 舒伯特《小夜曲》片段

而在下例中则使用了“上前缀的颤音”。由于该例结束前的长音后面带有一个主音先现音作尾音,所以省略后缀下波音。

谱例8 巴赫《二部创意曲》NO.9片段

结束前上主音尾部带有主音的先现音,所以其组合装饰中无需加入下波音。巴赫常将颤音、波音、回音甚至倚音联合运用,形成特定的旋律型。若是不了解这种装饰的根源,很可能将作品中的和弦音与和弦外音混淆。

谱例9 巴赫《二部创意曲》NO.2中的装饰音

注意该例结束前的引导音D,属于下行跳进的音,而其后附带一个尾音C(主音的先现音),故而使用了一个常规的颤音。相比谱例8少了上前缀装饰。

另外在该例中,实际演奏的装饰音记谱,从旋律的形式来看,圆圈内的音完全符合“辅助音”和“经过音”弱拍弱位的定义。相反,装饰音带来的上二度倚音更像和弦音。这种形态上的互变,有可能形成事实上的性质的改变,所以装饰音的和弦外音或和弦音的属性并不完全固定。

例如,第一拍上倚音(上二度颤音)G的出现,恰好是属和弦的根音,其反复的强调出现,实际上已经造成了和弦级数的改变。这是由于,导七和弦常被认为是省略根音的属九和弦,既然属音已经出现,导七和弦就不复存在了,而低声部的bA音(导七和弦的七音)可解释为骈枝音。

最终强拍强位的倚音G 在音响上使得导七和弦转变为属九(七)和弦的效果。尽管可以从理论上坚决地把上倚音G音划归为和弦外音,但在音响上,和弦外音与和弦音的界限变得非常模糊。根据欣德米特的音程的和声价值理论,强拍上倚音形成的小六度,实际上是一个和声仅次于大三度音程,应该取代原来的减五度,来决定和弦的构成。

兴德米特在其《作曲技法》第一卷中评价音程和声价值时说:“然而最好的音程却是大三度,因为三和弦即由它和它的结合产生”。*[德]保罗·兴德米特:《作曲技法(一)》,罗忠镕译,北京:人民音乐出版社,1990年,第89页。

大三度的根音往往决定和弦的根音,作为大三度的转位,小六度和声紧随其后。同时需要留意的是,第一拍的和弦,无论解释为导七和弦还是属七和弦,其七音的解决均是非正规解决的形式。解决音先是以先现音的形式出现在同一声部,然后紧接着在第二拍的另一声部出现解决音的重复音(见斜线连接)。

(二)19世纪后的颤音和波音

《外国音乐辞典》对颤音的解释中,有对19世纪以后用法的描述:

颤音中包含的音符数决定于该音的长短(如果很短,可作为回音演奏),往往用回音结束,不论作者是否标明。现代颤音也是这样,始于19世纪,从主要音符开始除非另外加上装饰音,并且注明需要从上方音开始。*汪启璋、顾连理、吴佩华编译:《外国音乐辞典》,上海:上海音乐出版社,1988年,第783页。

实际上,19世纪后颤音主要以主音符开始,和巴洛克时期恰好相反,这两种方法代表了对待颤音的两种不同态度。现代波音记号及其演奏各种效果,其中之一正是这种颤音。我国广泛使用的李重光先生的乐理教材中,对波音的定义为:“由主要音开始,很快进入上方邻音,立即又回到主音,叫做单顺波音”或“很快两次进入上方邻音,又立即回主要音,叫做复顺波音”,下行波音则称为“逆波音”。*李重光:《基本乐理通用教材》,北京:高等教育出版社,2004年,第32页。其他教材也有将“顺波音、逆波音”称为“上波音、下波音”。

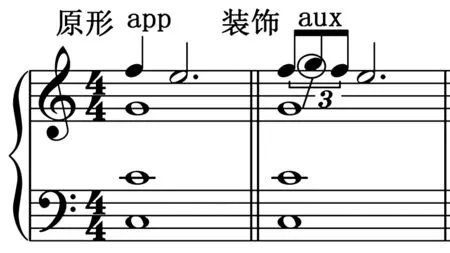

谱例10 李重光《基本乐理通用教材》装饰音谱例*李重光:《基本乐理通用教材》,北京:高等教育出版社,2004年,第32页。

和谱例3的巴赫装饰音比较可以发现,标记的含义已经发生较大变化,原来的颤音记号现在变为上波音标记,与加竖线的下波音成为对称的装饰。波音或颤音开始的位置不同,形成旋律型中的和弦音与和弦外音的位置将会完全相反。由例中波音的形态可以看出,上下波音表现出辅助音的特征。与巴洛克时期明显不同,其装饰后形成的装饰音恰好与和弦外音的形态一致。如上波音下波音刚好对应上辅助音、下辅助音。

谱例11 李重光《基本乐理通用教材》装饰音谱例*李重光:《基本乐理通用教材》,北京:高等教育出版社,2004年,第32—33页。

第一种奏法与巴赫带“下前缀的颤音”类似(见谱例3),下起二度再上至主音符上方二度,主音符形成类似经过音的形态。

第二、第三种奏法,则为19世纪以后的方式,即从主音符开始,与上方二度音符(助音)交替。注意结尾处加入下方二度助音,形成回音式的奏法,这是第一种没有的。

第四种反应的恰好是《外国音乐辞典》所说的情况,即颤音是按照小音符的引导来进行的(请参看谱例3巴赫第三种,二者方式一样,属于颤音加下波音的形式)。

美国理论家柏西·该丘斯(Dercy Goetschius,1853—1943)在其《和声学》中论述“邻音”(Adjacent note)时说道:“这种和弦音与邻接的和弦外音的交替出现,可用于任何和弦音中的任何音上,且可用于任何声部。因此产生许多的曲调装饰音(Grace-note),例如颤音(Trill,有长颤音与短颤音)、波音(Mordent)、回音(Turn)等”。*[美]柏西·该丘斯:《和声学》,缪天瑞译,北京:人民音乐书版社,1962年,第186页。

这句话表明,作者认为辅助音直接来源于装饰音中的波音与颤音等装饰音。但通过比较巴洛克时期与19世纪后的用法可以发现,此观点实际上印证的是19世纪后的装饰音方法。

另有一种特殊的情况,那就是在七和弦的七音或九和弦九音上作上方二度装饰。这是一种有趣的装饰音,七音与九音虽为不协和音,但却是和弦组成音。

而这两个音的上方的自然调式二度音并非和弦外音:七音上方二度乃根音,九音上方二度则是三音。这两种情形下,上倚音或上助音就不应被划归为和弦外音。

谱例12 七音与九音的倚音

当然倚音若使用降低半音的形式,也会变成和弦外音。

(三)和弦外音继续使用和弦外音或装饰音形成的“和弦外音再装饰”

在前苏联伊·斯波索宾等人编著的《和声学教程》中,在关于和弦外音的延迟解决的问题时是这样论述的:“和弦外音形成的不协和在解决时,常常由于和弦外音和它的解决音之间,加入一个、有时是几个(较少见)中间的音而被推迟。这种情况主要是出现在延留音,但经过音与辅助音也有这种情况”。*[苏]伊·斯波索宾等:《和声学教程》,陈敏译,北京:人民音乐出版社,2000年,第401页。

但斯波索宾并未对“加入一个、有时几个中间的音”的性质是和弦音还是和弦外音进行解释。根据一般和声学理论,若加入的是和弦音装饰,那么常常是跳进出现的形式(分解和弦),而加入的若是和弦外音装饰,通常应该包含级进的形式,然而事实并非如此。

1.对延留音和先现音以及倚音进行装饰

第一种情况,由于延留音装饰解决,向上形成自然辅助音,而该音实际上属于该和弦内音,并非和弦外音。

谱例13

第二种,使用规避音后,仍为和弦音。辟斯顿认为:“和弦外音的本质完全是属于旋律方面的,我们只要单独研究旋律线就可发现其本质”,“但有时有这样的情形:几个和弦外音之中,有一个与和弦中的某一音相符”。据此他又认为:“‘和弦外音’这个习用的名称的含义的错误,可以因了以下的理由而获得谅解……和弦内的音以及和弦外的音,这是学习和声时应有的观念,对作曲家的写作,必须并用上述两种观点来说明,单用一种是不够的”。*[美]瓦尔特·辟斯顿:《和声学》,丰陈宝译,北京:人民音乐出版社,1978年,第108—109页。

谱例14 辟斯顿《和声学》谱例*[美]瓦尔特·辟斯顿:《和声学》,丰陈宝译,北京:人民音乐出版社,1978年,第108页。

上例中,加入的规避音E(级进进入跳进离去的助音)形式上属于一个和弦外音,但却与和弦结构的三音重合,类似的例子同样出现在斯波索宾的著作中(谱例略)。若要在“和弦音”“装饰音”“和弦外音”三个概念之间为E音选出一个合适的名称,恐怕“装饰音”应该是最合适的。

正如辟斯顿所言,和弦外音“本质完全是属于旋律方面的”,来源于对横向旋律的装饰因素。但是和弦外音这一概念并不能完全包含某些兼具装饰音与和弦外音特征的音,因为某些看似具有和弦外音特征的音,实际上并不一定是和弦外音。因此他认为和弦外音乃是“习用的名称的含义的错误”,并认为应该用“上述两种观点来说明”作曲家的写作。

不言而喻,第一种观点既是用常规和弦外音的观点来分析作曲家的作品;第二种观点则是,抛开和弦外音的观念,纯粹站在横向旋律装饰的立场来看待某些旋律音的用法,因为这种装饰用法在和弦外音观念出现以前就有了,若用和弦外音的方式来解释,反而解释不通。而装饰音则是一个中性概念,如果说“和弦外音”“和弦音”两个名称是站在纵向结构的角度对旋律构成音的一种解释,那么“装饰音”则是站在横向旋律进行的角度对旋律构成音特征的另一种解释。

而杜布瓦在这一点上走得更远,在其著作中将“经过音”“辅助音”“倚音”以及“先现音”等和声外音全部归为“本质为旋律的和声外音”并单独成章。而将“持续音”“留音”单独分章论述,并在论述“本质为旋律的和声外音”时列出下列定义:“我们把仅仅距离主要的音的上方或下方一个全音或一个自然半音的和声外音称为装饰音(Ornement)”。*[法]泰奥多尔·杜布瓦:《理论与实践和声学教程》,廖宝生译,北京:人民音乐出版社,1995年,第173页。可见他是把这些和弦外音直接认作装饰音的形式的一种观点,并强调其旋律意义的属性。

2.倚音使用辅助音装饰

倚音通常被认为是没有预备的延留音,因此其装饰解决和延留音基本相同。下例倚音使用上方辅助装饰,形成的G音仍为和弦音。

谱例15

斯波索宾的《和声学教程》中还提到一种特殊的延留音预备,即以和弦外音作为延留音的形式。“延留音除了这种最简单的形式,还有一些其它形式。例如延留音还可以用和弦外音作为它的旋律准备,延留音本身则作为它的直接重复(或延续)”,“在这种用和弦外音作准备的延留音中,辅助音或经过音部分可以看作是延留音的先现音”。*[苏]伊·斯波索宾:《和声学教程》,陈敏译,北京:人民音乐出版社,2000年,第392页。

最后一句话可以理解为“倚音的先现音”,因该体系称倚音为无准备的延留音。

谱例16 伊·斯波索宾《和声学教程》谱例*[苏]伊·斯波索宾:《和声学教程》,陈敏译,北京:人民音乐出版社,2000年,第392页。

上例的奇妙之处在于,D音在两个和弦内都属和弦外音,形成强烈的“先现音式”和“倚音式”碰撞,所谓“里外不是人”。 若进一步装饰解决,加入骈枝音和规避音可形成更奇特的旋律(见笔者所加空心小音符)。例如在D音上继续作自然的上助音或下助音装饰,形成“延留音的助音”(E音或C音)形式,但这两个助音均表现为和弦音的形式。另外该例属于经过音式预备,若将开始的旋律音降低三度改为C音,则形成辅助音式的预备,例略。

先现音作装饰可能出现的情况的例子:

谱例17

a代表先现音的原形,后三者代表装饰变化形式;b是第一种变化,插入上助音装饰后,D音(和弦音)的再次重复使旋律显得啰嗦无趣;第三种装饰c,插入的是下助音B,尽管也是和弦音,但效果良好。另外的一种解释是,由于该下助音恰好属于属和弦的三音,该音的出现,使得原来的先现音C变得更像是一个经过音,造成模棱两可的效果。第四种装饰d,虽然插入的助音降低了半音,规避了与和弦音的重复,但却矫揉造作了些,具体实例请看舒伯特《小夜曲》(谱例7)。

舒伯特的《小夜曲》的第一句中,最后落在小节强拍的F音之前其实有一个先现音。但是在先现音和解决音之间插入一个下助音E,相当于装饰解决,使得两个和弦外音的意义发生了变化。由于E音属于属和弦,它的出现,使原来的先现音F看起来更像一个经过音。而E音又处在两个F音之间,在形态上恰恰是“先现音的辅助音”,如同上例C中的情况。

与斯波索宾相类似的观点如杜布瓦:“可以把一种准备音放在倚音的前面,这种准备音并非别的,它只不过是倚音的先现音而已”。同时又举出另外一种相反的例子:“我们刚才看过的是‘倚音的先现音’,下面刚好相反,是‘先现音的倚音’”。*[法]泰奥多尔·杜布瓦:《理论与实践和声学教程》,廖宝生译,北京:人民音乐出版社,1995年,第201—202页。

谱例18 杜布瓦《理论与实践和声学教程》谱例*[法]泰奥多尔·杜布瓦:《理论与实践和声学教程》,廖宝生译,北京:人民音乐出版社,1995年,第202页。

若把先出现的E音视作七音,该先现音就成为和弦音,则成了七音延迟解决的形式。当然,也可以在先现音的前方加入倚音装饰形成“先现音的倚音”。

谱例19 杜布瓦《理论与实践和声学教程》谱例*[法]泰奥多尔·杜布瓦:《理论与实践和声学教程》,廖宝生译,北京:人民音乐出版社,1995年,第202页。

先出现的D音(先现音)再使用倚音(E音)进行装饰,即可形成“先现音的倚音”,若把第二小节的D视为倚音(见方框内标记),则成为“倚音的先现音的倚音”。谱例下方的和弦标记为原作者所加,其举出这样的例子,目的在于启发学习者以多种角度理解一种现象。因为第二小节完全可以用属和弦来举例,如此,和弦外音的用法就单纯了许多。

注意第一小节的倚音E同样也可被视为和弦七音。但若第一小节改用六级和弦,则E音就会成为名副其实的和弦音。说明在延留音或先现音上继续使用“和弦外音的再装饰”的形式,那么新的装饰音在自然音情况下多数属于和弦音。

另外还有一种特殊的倚音装饰,兴德米特把倚音称为“没有预备的留音或邻音……邻音之前还可以出现它本身的邻音,即从属邻音”。*[德]保罗·兴德米特:《作曲技法(一)》,罗忠镕译,北京:人民音乐出版社,1990年,第172页。

谱例20 兴德米特《作曲技法》从属邻音谱例

在其体系中,邻音的意思显然指倚音。两个倚音连用,即可形成“倚音的倚音”(邻音的邻音)的形式,第一个邻音从属于后面的邻音。

例中的和弦特意使用升G音,以突显高声部的还原G音作为“从属邻音”的性质。如果把和弦中的升G音还原,从属邻音则不存在,而原来的倚音也就变成下行的经过音了。若改成下例形式,当不会引起什么争议。

谱例21

若将A作为大二度倚音,在大二度和解决音之间填充一个降低半音的经过音,有着类似“从属邻音”的效果,形成更平滑的解决感。但小二度填充音也可看作“倚音的经过音”,同样仍属于和弦外音。这些和弦外音的装饰音,大概源于器乐的即兴演奏,最终在不同的理论家口中有了不同的解释,它们的性质也游移于和弦音与和弦外音之间。杜布瓦同样也有类似的观点:“倚音本身可以被另一个倚音装饰”。*[法]泰奥多尔·杜布瓦:《理论与实践和声学教程》,廖宝生译,北京:人民音乐出版社,1995年,第203页。

谱例21 杜布瓦《理论与实践和声学教程》倚音的倚音*[法]泰奥多尔·杜布瓦:《理论与实践和声学教程》,廖宝生译,北京:人民音乐出版社,1995年,第203页。

上例来自其和声学教程,为C大调属七和弦第三转位到主和弦原位的进行形式,每个和弦上方有一个带倚音的旋律型。杜布瓦在举例时往往没有用最纯粹的形式,而是用暗示了其他可能性存在的方式。在本例中,A为G音的倚音,B音则是A音的倚音。

第一小节中“倚音的倚音”之形式,由于B音实际为属和弦的三音,所以这种和弦外音的再装饰并不算和弦外音;但在第二小节中,由于和弦已经变为主和弦,而旋律却保持了原来的基本形态。共同音(G音)则继续重复,其倚音形式不变,结果“倚音的倚音”B音成为和弦外音。作者试图告诉读者,作为和弦外音之间的混合运用,具有和弦外音形态的音既可能是和弦音,也可能是和弦外音。

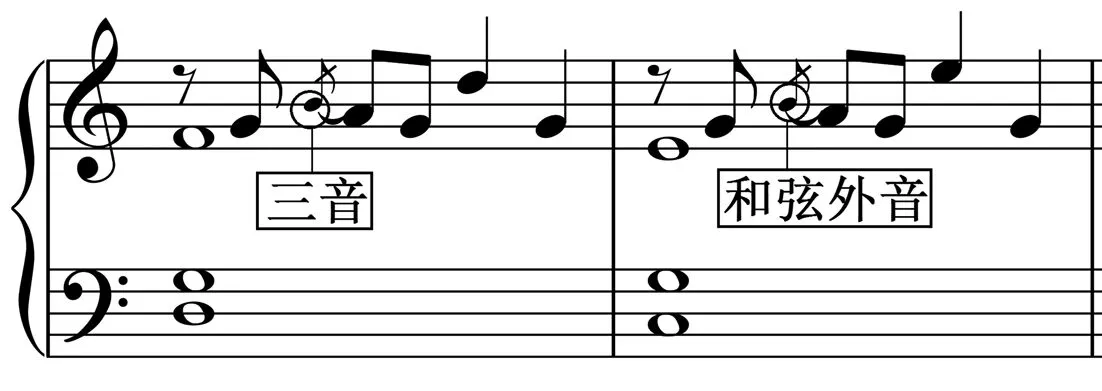

3.在经过音和辅助音上作再装饰

谱例22

在第一小节中,原形中的经过音使用下波音后,形成一个辅助音B,而这个辅助音实际仍是属和弦内的音,形成“经过音的辅助音”的形式。注意该例和谱例17中第11种形式在外形上是一样的。只是和弦音与和弦外音的意义刚好相反。

第二小节中,原形中的下行经过音使用上助音进行装饰,这个新助音同样仍然是和弦音,同样形成“经过音的辅助音”的形式。

第三小节则是辅助音使用装饰音,形成“辅助音的辅助音”的效果。辅助音的装饰音虽然形式上类似辅助音,但其实属于和弦内音。

第四小节助音的方向和第三小节相反,新的助音的装饰音同样是和弦音。

结 语

综上所述,当多声部音乐发展为纵向和弦结构控制旋律构成音的时候,部分装饰音由于属于非纵向和弦结构音而逐渐演变为和弦外音,但仍保留装饰音的原名称。某些装饰音在对和弦外音进行装饰的时候有时也会表现为和弦音,保留了装饰音本身特点,因为装饰音并非专门为装饰和弦音而生。又或者,有些装饰音连同被装饰音,本身属于某种旋律型,其中的某个音在形态上属于某种和弦外音。但由于历史上不同时期的装饰方法不同,其旋律型也有所变化,故而其和弦外音的位置并不相同。甚至某些在形态上看似和弦外音的音,恰恰是和弦音,反之,某些在形态上看似和弦音的音却是和弦外音。

所以“装饰音”与“和弦外音”是两个具有交集关系,又是两个各自独立的不同概念。这就需要我们在学习或创作中,掌握二者交集相同的部分,区别二者非交集的各自独立的部分,方能正确恰当地使用二者。

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例

——以辉煌大圆舞曲为例