乡村振兴背景下传统村落空间的重塑与再生路径探析*

——以磁县徐家沟乡村规划为例

范 勇 袁 赟 王林申 马明春 FAN Yong, YUAN Yun, WANG Linshen, MA Mingchun

0 引 言

乡村聚落是乡村的自然本底和独有的人文风情在时间轨迹下慢慢生长出来的,其经过悠久历史所形成的良好社会形态和历史遗存是我们民族重要的文化根基,是滋养人类和自然和睦相处文化道德的土壤。然而,在当前快速城镇化的背景下,乡村不断受到过度城市化和市场化的影响,走上了异化以致衰败的道路,曾经如星汉般散落在广袤土地上的许多乡村消失了。据统计,在2000年至2015年短短的15年时间里,我国的乡村数量从370万个减少到260万个,也就是说在这期间每天平均有200个村子消失了[1]。除了村庄的消失,在乡村建设上,经济发展带来的巨大投入并未形成良好的乡村人居环境,村镇用地无序扩张、村镇建设千村一面的现象愈发普遍[2],而目前已有的一些政策也因其内容的局限性并不能真正发挥对乡村建设引导和规范的作用[3-5],乡村规划设计的介入由于没有结合乡村发展的特点,将城市规划的方法生搬硬套用于乡村规划,造成乡村“城市病”的愈演愈烈[6]。这些问题显然不是现代乡村的应有之义,在城镇化不可逆的情况下,如何为传统乡村以及蕴含于乡村土壤的传统文化的发展、复兴寻找到可持续的内生发展道路是我们亟需解决的问题[7]。

1 传统乡村聚落空间形态解析

传统乡村聚落植根于我国悠久的农业文明,其形成和发展经过了长期的时间积累和文化积淀。传统乡村聚落在选址布局、空间形态和空间组织等方面创造出了尺度宜人的空间结构、多义的空间功能、丰富的景观序列和贴合自然的空间变化,体现着独特的地方特色和丰富的文化内涵[8-9]。

1.1 聚落形态与空间功能

传统乡村聚落在形态上没有固定模式,其一般围绕街道、广场等公共空间有机生长起来,布局灵活自然,通过采用小尺度的空间体系,产生宽松舒适的空间感受。院落是聚落空间构成的基本单位,多采用合院式布局,院落沿街巷并围绕公共空间线性展开,形成院落群,成为聚落空间的基础形态。街道则是聚落的骨架,一般根据行走的需要结合地形特征串联起聚落中的每个空间单元,形成有序的交通空间。聚落中的广场从空间构成角度看其多是由巷道扩张、街道交汇或是公共建筑空间扩展而形成,面积不一、形状灵活、布局多样,作为公共空间,其既具有道路交通、人流集散功能,又构成聚落的景观节点[10](图1-2)。

传统乡村聚落是一个功能综合体,复合空间的多用途性使之具有多层次的空间意义。传统乡村聚落中的街道、广场等空间往往没有清晰明确的空间界限和形式,不同空间之间相互接合、包容,是一种多义的复合空间。街道既可以是单纯的交通空间,还作为居民从事劳作和交往的场所,院门口屋檐下一个凳子就可限定出一个半私用的空间,成为庭院的延续,使街道空间在公共性和半私用性之间转换[11]。广场一般与街道融为一体,构成一种多功能的外延公共空间,承担多样性的功能,成为村民心中意向的中心。

1.2 聚落肌理与空间尺度

聚落中的院落、街巷、广场等空间组合形成各异的空间尺度,产生丰富的空间机理。聚落中的空间尺度可以用空间的宽度与围合它的建筑高度的比值进行表示。在街道中,其空间的宽高比一般小于1,尺度亲切。而巷道是联系邻里的纽带,以住宅院院墙围合,具有私密的空间性质,其宽度比街道窄,其宽度与围合建筑的比值一般在0.5左右,给人宁静、亲切之感,在有的传统聚落中巷道的这个比例更小,高宽比到达1/5,甚至到1/10,给人压迫感,巷道的曲折变化使之成为聚落中界面最丰富的空间,体现着光影的变化和祥和的生活气息[12]。当人行走在狭窄的街巷中并未有压抑之感,究其原因与聚落的线性的空间机理密切相关,街巷在平面中虽多为直线布局,但通过空间的收放、立面变化的节奏与韵律产生丰富的层次,打破单调的规律,产生丰富的尺度感。建筑坡屋顶组成的平和而富于变化的天际轮廓线,与多变的以街、巷形成的内向型空间结构,共同构成了传统聚落在空间机理,形成舒适的空间尺度(图2)。

图1 聚落空间形态图底关系(浙江建德市新叶村、江西婺源县理坑村)Fig.1 figure-ground relation of settlement space form (Xinye Village, Jiande City,Zhejiang Province; Likeng Village, Wuyuan County, Jiangxi Province)

图2 传统聚落中街道和巷道不同的空间尺度变化Fig.2 different spatial scale changes of the street and roadway in traditional settlement

1.3 聚落格局与景观变化

传统聚落布局受所处自然环境影响,且因其在建造过程中的自发性而不能完全整齐划一,因此形成了富有变化的聚落空间景观变化[13-14]。平原地区的传统聚落往往依托变化多样的街巷空间形成参差曲折的景观效果,迂回凹凸的自由形态分散了线性空间的透视深度,同时街巷两侧平实的墙面被庭院的入口空间有节奏的分割成段落,呈现有韵律的转换,用于限定空间的院墙和院内景观又不尽相同,院内、街巷间环境与氛围的转换,多样性的行走体验在空间有序与无序的重叠并置产生。在山地区域的传统聚落多以垂直于等高线的街道为聚落骨架,不仅平面上曲折蜿蜒,在高差较大的地方设置台阶和转折的平台,高程上也富有变化,形成高低错落、与自然山势协调的聚落景观,使空间形成平面和立面向量的变化,俯仰皆景。在水网密集的南方水乡,聚落空间一般与河流走向平行布局,形成“前朝街、后枕河”的聚落空间形式,渡口、码头则将水网两岸变成相互渗透的空间,滨水石阶、邻水商业街市的廊棚则进一步增加了空间的渗透效果,丰富了景观的层次感受(图3-5)。

总之,传统乡村聚落在选址、布局及建造中无不体现了相地合宜的营造理念,体现出传统聚落中生态、形态、情态的统一,渗透着乡村民众的田园之情、家族之情、邻里之情。建立在生态基础上的聚落形态和情态,既有朴实、自然、和谐之景,又有亲切、淡雅、内聚之情,情景交融、形神兼备[15]。体现着中国传统聚落营造中天人合一的思想理念,其思想内涵对当今快速城镇化进程中的乡村建设具有重要的参考价值。

图3 江南水乡传统聚落格局Fig.3 traditional settlement pattern of Yangtze River Delta

图4 北方山区传统聚落格局Fig.4 traditional settlement pattern of the northern mountainous area

图5 平原地区传统聚落格局Fig.5 traditional settlement pattern of the northern plain area

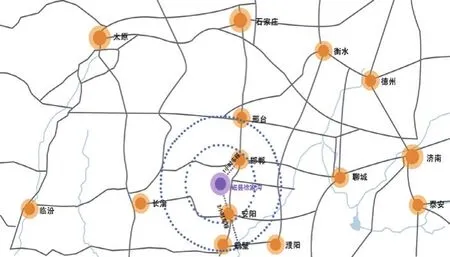

2 项目背景

徐家沟村位于河北省邯郸市磁县西部,地处冀南太行山区东部丘陵地带(图6),是一个有着1 000多年历史的古村落,村域面积280 ha,人口1 670人。原村因明朝大地震尽毁,幸存人家分别在一处深沟南北两侧挖土窑而栖,逐渐形成村落。一道深沟串联起几十栋老屋,沟内植被茂密,窑洞和明清时期的老建筑掩映在郁郁葱葱的密林中,沟内遍地的鹅卵石、古老的树木、迂回的小径、废弃的老井,使古村更显清幽宁静(图7)。沟外土地肥沃,雨水充沛,物产丰富,被称为米粮川。20世纪80年代,沟内村民陆续迁至沟外定居,老村逐渐废弃,但原有村落遗存依然保留较为完好,具有丰富的传统民居建筑、传统街巷节点公共空间、抗战文化遗址和宗教建筑等聚落要素。2016年徐家沟村被河北省政府列为美丽乡村建设重点村,传统村落的保护与开发也被提上了日程。本研究力求体现冀南太行山区传统乡村聚落风貌,把传统聚落中蕴含的天人合一的营造理念、浓厚乡土文化和风情以及重要的历史记忆再次呈现在人们面前,使古老的村落恢复生机与活力。

图6 项目区位图Fig.6 project area map

图7 项目区域卫星图Fig.7 project area satellite image

3 传统村落空间在城镇化进程中的重塑与再生

3.1 传统元素的恢复与文化重建

传统聚落中的历史元素是聚落的灵魂,在徐家沟老村规划设计时充分挖掘、利用历史文化景观要素,在尊重原址、原貌的基础上通过对传统建筑和历史景观的修复或复建,重拾文化记忆,再现太行山区传统村落的历史风貌和历史情境。规划中从历史元素的点状空间出发,以街巷为线串联各点,将文脉与建筑功能、空间格局结合起来,形成一系列历史文化空间。在原有老街巷的基础上恢复了传统的街巷格局;恢复了抗战指挥部、抗战地道等抗战历史景观;按照传统形制对老庭院进行改造,延续山区庭院传统景观;保护和挖掘了村内数量众多的古树和古井,并结合亭、台、榭和景观小品的建设,重现徐家沟传统乡村风韵(图8-9)。

3.2 空间形态与聚落肌理的构建

聚落的空间形态和肌理是聚落在发展过程中独有的自然环境、历史文化和经济社会生活的反映,是聚落的血脉。在徐家沟老村的规划设计中,对原有的空间机理形态进行分析和剖切,从节点、界面、空间结构以及比例和尺度的协调等多个切入点出发,重组传统庭院空间、重塑传统街巷空间,延续传统村落空间意向。在具体的作法中,按照原有街巷机理,恢复、贯通街巷原有空间走向与格局,运用转折、收放等形式丰富街巷空间,形成以传统街巷空间为骨架的聚落交通体系。同时,通过对地面铺装、建筑单体、街巷界面等不同空间形式的组合形成连续的空间界面,在材料和形式的选择中也按照传统做法,使用传统材料,使居民对改造后的街巷最大程度上保留原有认知,延续生活肌理(图10)。

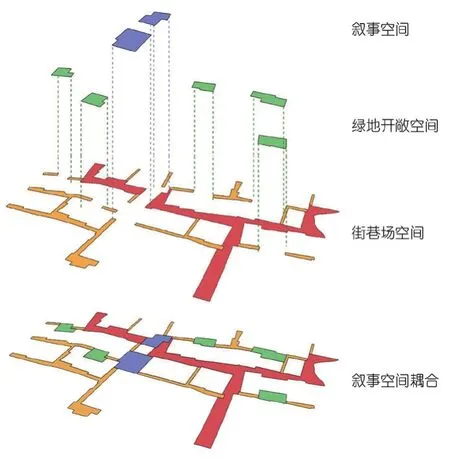

3.3 叙事景观的提炼与空间延展

如何让空间产生意义的认知是规划设计的重要落脚点,而叙事手法通过将物质形态与故事信息的耦合为处理场所空间与环境意义的关系提供了一个可行的方法。徐家沟老村丰富的历史景观资源、抗战遗迹以及遍布村内的鹅卵石资源为叙事手法的运用提供了基础,村内的古河道则为将这些叙事资源要素进行联通以形成完整的线性空间结构提供了前提条件。因此,在规划中以村落发展脉络为故事背景,以村民“迁徙—繁衍—发展”为主线引导景观空间设计,对古建筑、古遗址、古树、古井等景观要素进行提取,通过打造燕赵文化展示单元、迁徙文化再现单元、抗战红色文化单元和乡村生活体验单元等四个叙事单元,将建筑空间、街巷空间等开放空间和叙事空间、视线廊道等进行空间耦合(图11),把叙事元素融入景观空间,强化叙事主体认知,使人们在修复后的传统聚落空间中感受到乡村的变迁,诠释传统乡村文化内涵,勾起人们淡淡的乡愁(图12)。

3.4 传统空间与现代功能的结合

传统乡村聚落的再生关键在于其是否更好的满足人们现代生活方式对空间功能的需求,因此,通过相融功能的合理置换处理好传统与现代的关系,构建一个融合的新旧共同体系成为传统乡村聚落重塑的关键。在徐家沟老村的规划中,将现代生活中的需求融入到传统聚落空间中,例如将原有的乡村礼堂改造转换为村史馆和乡村书屋,增加村民的凝集力和归属感;将古树、古井等通过定点保护,加以改造,优化环境,形成村落内优美的景观节点。在具体的改造过程中,既不将现代样式的建筑硬性植入,以免产生形态上的矛盾冲突,也不一味求“古”而不能体现现代需求,因此在设计时采用小尺度融入现代要素的处理手法,将现代的元素与传统空间格局和肌理软性结合,通过灵活的空间组合消解现代元素对传统肌理的冲击,同时满足现代生活空间的功能需求,使传统聚落空间换发新的活力(图13)。

图8 徐家沟传统村落规划总平面图Fig.8 the general plan of Xujiagou traditional village planning

图9 历史文化景观风貌修复效果图(古戏台、古树广场)Fig.9 historical and cultural landscapes renderings(ancient stage, Old Tree Square)

图10 建筑改造中乡村空间机理的延续Fig.10 continuation of the rural space mechanism in the renovation of the building

4 传统乡村聚落重塑与再生的延伸探讨

4.1 传统乡村聚落的发展离不开城镇化的语境

城镇化是我国经济社会发展的必由之路,在这个过程中乡村要寻找发展的动力,找到适合自身的发展之路。新型城镇化进程中的传统乡村聚落重塑要结合农村社区建设,满足现代农民对新的生产方式、生活方式和居住方式的需求。乡村复兴要主动融入市场化进程,发挥乡村资源禀赋,形成包括农业、旅游业以及其他产业为支撑的特色产业体系,满足乡村就业和经济独立发展的需求,通过产业结构的调整提升乡村活力。乡村建设要主动对接城市居民对乡村生活的向往,找到城乡关系互动的空间嵌入点,形成城乡资源的互补互通、相辅相成,与城市发展“和而不同”的一体化发展之路[16]。

图11 空间耦合示意图Fig.11 schematic diagram of spatial coupling

图12 徐家沟传统乡村规划结构图Fig.12 landscape planning structure diagram of Xujiagou

4.2 乡土环境特色与地域文化特征的保持是乡村聚落重塑的精神内核

面对“千村一面”的汹汹来势,特色化是乡村发展的方向。传统乡村聚落重塑中要走与城市结合但又有差异化的发展之路,传承与发扬乡村特色文化、乡土建筑艺术、社会发展脉络,塑造符合民风习俗和生活方式的乡村聚落空间形态,保留独有的乡村基因,使乡村文化与城市文化共存互补。乡村聚落重塑要注重保留乡村原始风貌,吸收传统村落营造手法,尊重农业景观、农业生产与聚落生活环境的关联性,保持田园风貌,避免照搬城市超尺度等不良空间形态模式,在保持乡村原生环境的基础上改善居民生活,这也是生态文明社会建设的基本要求。

4.3 建设过程的公众参与和成果共享是乡村振兴的保障

农村复兴的出发点和落脚点是满足村民内在需求,让农民真正受益。在乡村聚落重塑中要让农民真正参与到规划建设过程中,因为只有村民自己才最了解自身的诉求,最终的建设成果也才能最好的满足他们的诉求。要落实人人共享发展成果的理念,通过乡村重塑实现优美的乡村环境、完善的乡村服务、充满活力的乡村产业,让农民在传统聚落复兴过程中实现安居乐业,让年轻农民和新农民的发展愿望得到充分考虑,这也是乡村建设的应有之义。

图13 徐家沟传统村落规划交通流线分析Fig.13 traffic flow analysis of Xujiagou traditional village planning

5 结 语

乡土中国是社会发展的根基,根植于民众日常生活之中的传统伦理道德和礼制是维系乡土社会的根本,其倡导的睦邻孝亲、宽容相让的道德理念对今天和谐社会建设依然具有重要社会价值。在乡村聚落漫长的形成过程中,保留着大量的民风习俗,城镇化虽然极大提高了乡村的居住环境,但难以割舍生于斯长于斯的居民心中的乡土情结,所以乡村重塑和再生在社会层面和文化层面是对中华传统文化精神家园的重塑。同时,随着城乡二元结构的逐步化解,乡村社会蕴含的独有的自然风貌、历史积淀和人文风情在钢筋水泥构成的城市中愈发弥足珍贵,通过乡村聚落中传统建筑、特色风貌、民俗民风等重塑,保持聚落原生态的乡土气息,满足都市居民休闲、观光、度假的旅游需求,对推动乡村第三产业发展,促进农村社会经济进步也具有重要的现实意义。国家层面上目前也加强了对乡村地域发展宏观思路的重视,提出了特色小镇、田园综合体建设等新的发展方向,为乡村地域发展提供了新的思路。因此,如何在快速城镇化进程中探寻并发挥乡村聚落的传统价值,落实好国家对乡村发展的宏观政策,寻找适宜乡村发展的可持续之路,实现乡村全面复兴,是在后续的乡村规划建设需中要进一步探索的议题。

注释:

① 新叶村聚落形态以五行九宫格布局,包含中国天人合一的传统哲学思想,村里的街巷有上百条之多,对聚落空间进行了有机的分割和组织。理坑村临水而居,建筑之间自然形成邻里交流空间,具有明确的街坊、街巷、院落等空间层次。

参考文献:

[1] 吴必虎. 基于乡村旅游的传统村落保护与活化[J]. 社会科学家, 2016(02): 7-9.

[2] 李立. 乡村聚落:形态、类型与演变——以江南地区为例[D]. 南京: 东南大学出版社,2007.

[3] 吴梦迪, 陈晨, 赵民. 城乡关系演进与治理策略的东亚经验及借鉴[J]. 现代城市研究, 2017, 32(01): 6-17.

[4] 王卫国, 传统聚落和建筑空间形态的保护与更新研究——以安徽省西溪南村为例[D].深圳: 深圳大学, 2017.

[5] YUAN J, WU Q, LIU J. Understanding indingenous konwledge in sustainable management of natural resources in China: Taking two villages from Guizhou Province as a case[J]. Forest Policy and Economics, 2012, 22(09): 47-52.

[6] 李红波, 张小林. 国外乡村聚落地理研究进展及近今趋势[J]. 人文地理, 2012(04):103-108.

[7] ANTROP M. Why landscape of the past are important for the future[J].Landscape and Urban Planning, 2005,70(1-2): 21-34.

[8] 周国华, 贺艳华, 唐承丽, 等. 中国农村聚居演变的驱动机制及态势分析[J]. 地理学报, 2011, 66(04): 515 - 524.

[9] 赵之枫. 传统村镇聚落空间解析[D]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.

[10] 杨丽婷, 曾祯. 古村落保护与开发综合价值评价研究——以浙江省磐安县为例[J].地域研究与开发, 2013, 32(04): 112-116.

[11] 任国平, 刘黎明, 付永虎, 等. 都市郊区乡村聚落景观格局特征及影响因素分析[J].农业工程学报, 2016(01): 220-229.

[12] 梁发超, 刘诗苑, 刘黎明. 基于“居住场势”理论的乡村聚落景观空间重构——以厦门市灌口镇为例[J].经济地理,2017(03): 193-200.

[13] 朱倩琼, 郑行洋, 刘樱, 等. 广州市农村聚落分类及其空间特征[J]. 经济地理,2017, 37(06): 206- 215.

[14] 宋敏, 仲德崑, 王单珩. 历史文化村落保护与利用的体系规划探析——以浙江省江山市为例[J]. 城市规划. 2017, 41(05):69-78.

[15] 单启德, 生态及其与形态、情态的有机统一——试析传统民居集落居住环境的生态意义[Z]. 中国民居第二次学术会议交流论文,1990.

[16] 赵晨, 张京祥. 乡村聚落的空间演化与复兴之路——高淳“国际慢城”大山村的观察[J]. 乡村规划建设, 2014(01): 33-43.

图片来源:

图1、2、6、8-13:作者绘制

图3:截自谷歌地图

图4、5、7:截自百度地图