肺癌转移瘤脊髓压迫症术后行走功能转归及其相关因素

蒋伟刚,刘耀升,崔 秋,刘蜀彬,范海涛

中国人民解放军第307医院骨科,北京 100071

近年来,肺癌发生率不断升高,已成为男性发生率和死亡率最高的恶性肿瘤,在女性患者中的发生率仅次于乳腺癌[1]。约28%的肺癌患者在病程进展中会发生脊柱转移瘤脊髓压迫症(MSCC)[2]。约70%的脊柱转移瘤发生于胸椎,20%发生于腰椎,10%发生于颈椎[3]。脊柱转移瘤患者最常见和最早出现的症状是腰背部疼痛,80%的患者会发生轴性和神经根疼痛,35% ~ 65%的患者会出现脊髓或马尾受压引起的神经功能障碍[4]。骨相关事件(SREs)是影响患者治疗、生活质量和生存期的重要并发症,包括骨痛、病理性骨折、脊髓压迫、高钙血症等[5]。脊柱转移瘤患者生存期较短,外科治疗的主要目的是缓解疼痛、维持行走能力、维持或改善神经功能、改善生活质量。

临床上发现脊柱转移瘤患者一旦发生瘫痪,其运动功能很难完全恢复[6-7]。虽然研究证实,放射治疗可以有效缓解疼痛,降低局部肿瘤负荷[8-10],但放射治疗无法恢复脊柱稳定性,且对于已经出现MSCC的患者来说,放射治疗起效慢,且放射治疗早期引起的组织水肿和脊髓水肿可加重脊髓压迫。因此对于有症状的脊髓压迫或者脊柱不稳的患者,尽早行脊髓减压和内固定是十分必要的。目前,脊柱转移瘤外科治疗大多数是姑息性手术,后路椎板切除椎管减压结合钉棒系统内固定是最常采用的一种术式,可以实现脊髓减压和重建椎体稳定性等目的,联合术后放射治疗和化学治疗可以获得较好的临床疗效。

本研究回顾性分析2010年1月—2015年5月于本院接受后路椎板切除椎管减压钉棒系统内固定术治疗的56例肺癌MSCC患者的临床资料,以探讨肺癌MSCC患者术后运动功能转归及其相关影响因素。

1 资料与方法

1.1 纳入及排除标准

纳入标准:①肺癌确诊且术后病理证实为肺癌骨转移。②存在以下一项或多项临床表现,局部疼痛或四肢放射性疼痛并进行性加重;感觉功能损伤并进行性加重;运动功能损伤并进行性加重;括约肌功能损伤。③影像学检查证实存在不同程度的胸腰椎脊髓压迫。④脊柱肿瘤不稳定评分(SINS)[11]> 7分;⑤预期生存期 >3个月。排除标准:①脊髓内转移;②减压节段病灶已行手术或放射治疗。

1.2 一般资料

共纳入患者56例,其中男37例,女19例;平均年龄59岁。24例患者既往有肺癌病史,其中5例曾行原发病灶切除术;32例既往无肺癌确诊史,以脊髓压迫为首要症状就诊。肺癌组织学类型:小细胞肺癌15例,非小细胞肺癌41例。术前行走状态(Frankel分级[12]):A级3例、B级8例、C级19例、D级26例。责任椎体病理性骨折:30例有,26例无。脊柱转移灶数目:21例单一病灶,35例多病灶(≥2个)。发生运动功能损伤与手术间隔期:<14 d者23例,≥14 d者33例。压迫节段:T1~823例,T9~ L233例。手术方式:36例患者行单纯椎板切除减压,20例患者行椎板切除减压同时切除部分肿瘤灶(出血可控情况下);34例患者单节段减压,22例患者双节段减压。

1.3 治疗方法

术前完善X线、CT、MRI检查,术前常规备血。行单纯椎板切除减压术,部分患者在出血可控情况下行椎板切除减压同时切除部分肿瘤灶。术后48 h常规应用抗生素预防感染,给予补液、脱水、激素、止痛、营养神经等处理。鼓励患者尽早进行主动或被动的肢体功能锻炼,对于一般情况良好的患者,术后1周可佩戴支具适量下床活动。术后2周进行全身放射治疗和化学治疗。

1.4 数据采集及统计学处理

采用SPSS 18.0软件对数据进行统计学分析。VAS评分采用配对样本t检验,KPS评分、Frankel分级采用配对非参数检验分析。采用Logistic回归法分析肺癌组织学类型、术前行走状态(Frankel分级)、责任椎体有无病理性骨折、脊柱转移灶数目、发生运动功能损伤与手术的间隔期、压迫节段、手术方式与术后行走状态的相关性。检验水准α=0.05,以P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

所有患者术后病情平稳,无严重手术相关并发症发生。术中出血量620 ~ 1 850 mL,平均840 mL;手术时间2.5 ~ 4.5 h,平均3.4 h;住院时间9 ~ 19 d,平均14.5 d。

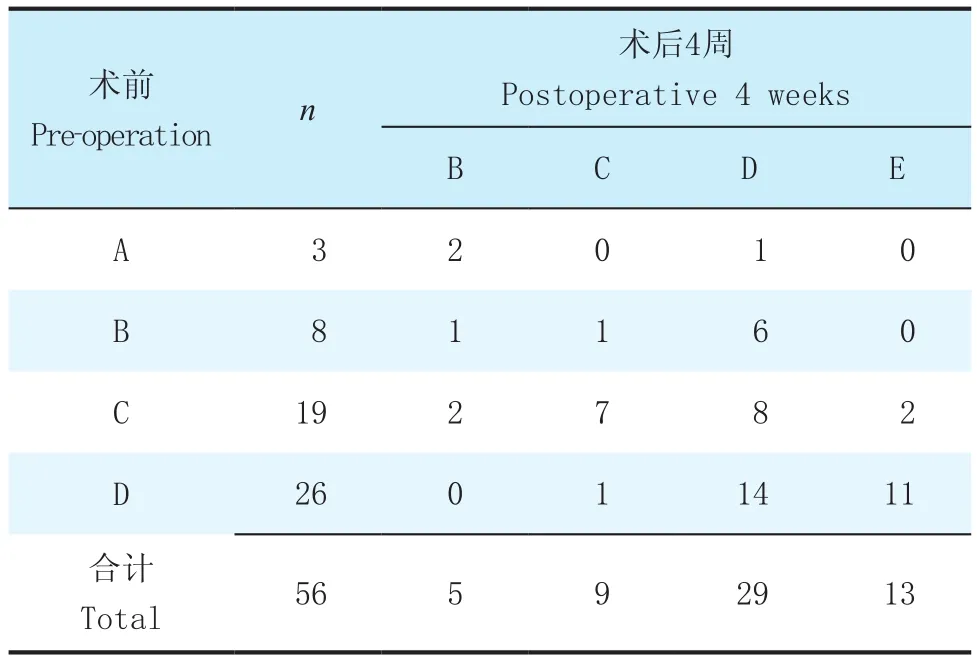

术后患者腰背部疼痛明显缓解,VAS评分由术前(6.4±1.2)分降至术后1周(2.3±1.1)分,差异有统计学意义(P< 0.05)。术后KPS评分由术前平均62分上升至术后70分,差异有统计学意义(P< 0.05)。56例患者术前可行走(Frankel分级D级及以上)率为46%(26/56),术后可行走率为75%(42/56)。术后4周31例患者Frankel分级提高,22例Frankel分级维持不变,3例Frankel分级下降。术后Frankel分级较术前明显提高,差异有统计学意义(P< 0.05,表1)。

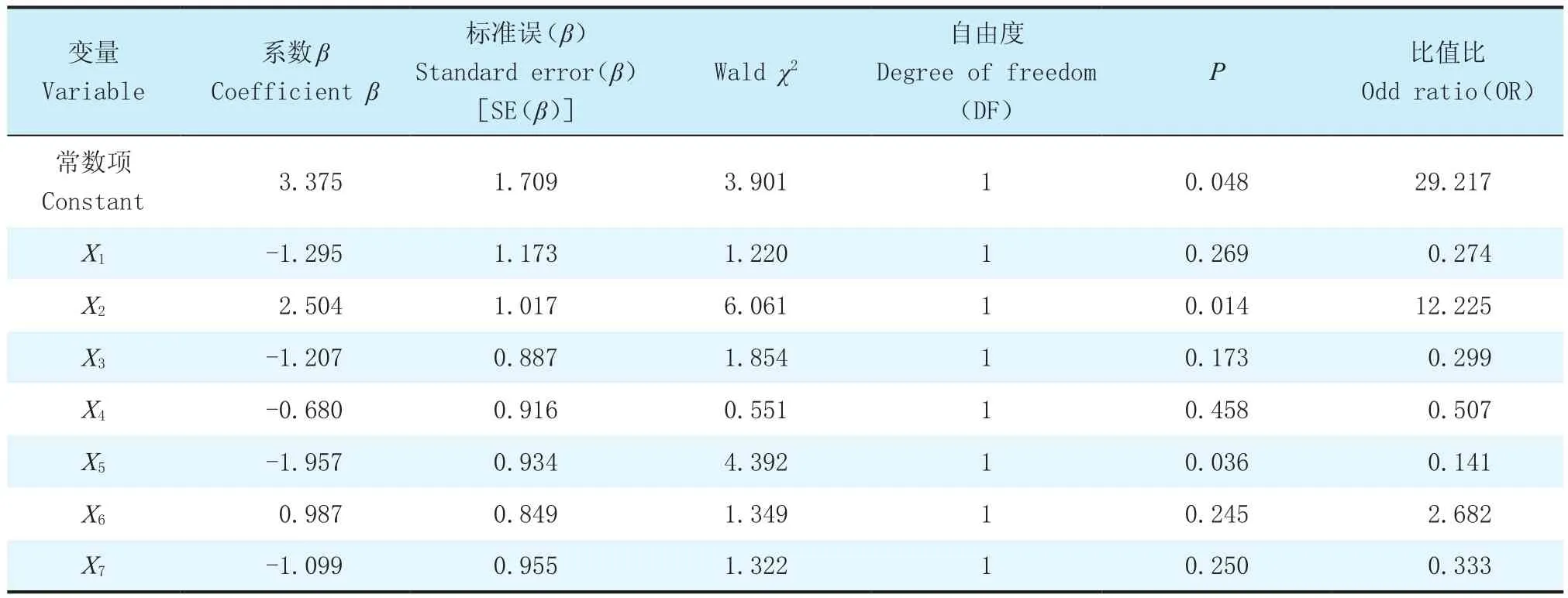

采用Logistic回归法分析本组56例MSCC患者术后行走状态(Y)与临床和影像学特征(X)的关系。X包括肺癌组织学类型(X1)、术前行走状态(X2)、责任椎体有无病理性骨折(X3)、脊柱转移灶数目(X4)、发生运动功能损伤与手术间隔期(X5)、压迫节段(X6)及手术方式(X7)。经过5次迭代,Logistic回归方程参数变化< 0.001,分析结果表明2个自变量进入方程,回归方程为Y=3.375+2.504X2-1.957X5,表明术后行走状态与术前行走状态呈正相关,与发生运动功能损伤与手术间隔期呈负相关(表2)。采用方程对56例患者做回顾性分析,总体正确率为89.3%,表明回归方程效果较好。

表1 Frankel分级Tab. 1 Frankel classifacation

表2 Logistic回归模型中的变量参数Tab. 2 Variables in Logistic regression models

3 讨 论

3.1 脊柱转移瘤治疗的困惑

MSCC是脊柱转移瘤最常见和最严重的并发症之一,若脊髓压迫得不到及时缓解,便会出现不可逆性脊髓损伤,轻者行走困难,重者完全瘫痪,严重影响患者生活质量。由于肺癌进展快、预后差,长期以来,放射治疗被认为是脊柱转移瘤的标准治疗方案,直到2005年Patchell等[13]进行了一项前瞻性对照试验,发现减压手术相对于单纯放射治疗组在维持或是改善MSCC患者步行功能方面有明显优势。随后,越来越多的研究证实了手术联合放射治疗效果优于单纯放射治疗[14-16]。笔者认为,局部放射治疗可以很好地控制局部肿瘤,但对于已经出现的脊髓压迫,放射治疗早期引起的组织水肿可能加重脊髓压迫,且放射治疗无法恢复脊柱的稳定性,但术后辅助放射治疗是被推荐的[17]。外科手术可以实现即刻脊髓减压,通过内固定系统恢复脊柱稳定性,但脊柱转移瘤外科治疗的术式尚未完全统一。目前,后路减压内固定手术最为常用,它通过释放脊髓后方空间减轻脊髓压迫,在出血较少或出血可控的情况下还可以实现脊髓前方的肿瘤切除。本组20例患者在椎板切除减压的同时进行了肿瘤部分切除,Logistic回归分析结果显示,单纯椎板切除减压和联合肿瘤部分切除这2种手术方式与术后行走能力并没有明显相关性,但笔者认为,考虑到降低肿瘤负荷、肿瘤局部控制等方面因素,仍有必要尽可能地切除肿瘤,尤其是对于术后未行转移灶辅助放射治疗的患者。

3.2 术后功能转归及其相关因素

术后运动功能转归是评价手术治疗效果的重要方面。Chong等[18]在一项纳入105例MSCC患者的回顾性研究中指出减压术后Frankel分级改善率为20%。韩秀鑫等[19]研究指出减压内固定术后患者疼痛明显缓解,VAS评分由术前(8.07±0.67)分降至术后(3.69±1.45)分,Frankel分级改善率达57%。本研究中术前可行走率为46%,术后提高至75%,30例术前无行走能力的患者中16例(53%)重新获得行走能力;31例患者Frankel分级提高,22例维持不变,结果与相关文献报道基本一致。此外,患者疼痛状态(VAS评分)、体力状态(KPS评分)也获得了显著改善。因此,认为后路椎板切除椎管减压钉棒系统内固定术治疗MSCC可以有效缓解疼痛,改善或维持神经功能,提高患者生活质量。

MSCC手术治疗的首要目的是预防瘫痪的发生、改善运动功能状态。术后运动功能转归是影响手术决策的重要因素之一,因此明确影响术后行走状态的相关因素,可以帮助临床医师制定合理的治疗方案,提高手术疗效。研究表明,瘫痪状态持续时间、治疗前步行状态、治疗前体力状态、Tokuhashi评分、有无内脏转移、神经损伤至行走能力丧失的进展时间、脊髓压迫圆周角等临床影像学特征与治疗后运动状态存在相关性[13,20-22]。本研究选取肺癌组织学类型、术前行走状态、责任椎体有无病理性骨折、脊柱转移灶数目、发生运动功能损伤与手术间隔期、压迫节段、手术方式等7项因素进行分析,这7项因素通过病史询问和影像学资料可在术前方便获得。相关分析结果表明肺癌组织学类型、责任椎体有无病理性骨折、脊柱转移灶数目、受压节段、手术方式与术后行走状态无相关性。术后行走状态主要与术前行走状态和发生运动功能损伤与手术的间隔期相关,说明术前脊髓功能越好,治疗越及时,患者行走功能预后越好。因此,笔者认为有症状的MSCC患者在减少手术并发症的前提下应当尽早的接受手术治疗;已经出现不可逆运动功能缺失的患者,手术治疗疗效差,且开放性手术可能引起并发症加速患者死亡。

3.3 研究的局限性

本研究样本量较小、多元回归模型建立的方程可信度不高,不同类型肺癌对化学治疗、靶向治疗、放射治疗的敏感性存在一定差异,可能对结果产生一定偏倚。此外,术后放射治疗对肿瘤局部控制和术后运动能力维持存在一定影响,文中未能阐述,本研究组后续研究将继续扩大样本量,纳入更多的研究变量,以尽量减少混杂偏倚。