宋徽宗“瘦金体”技法特点及“书画同源”之说的践行

文 / 宋芳斌

宋徽宗“瘦金体”存世作品较繁杂,且部分夹杂于画作题跋中。通过对宋徽宗独立书法作品与画作题跋上的书法进行爬梳,可直观感受到“瘦金体”颇具褚遂良与“二薛”之风貌,且参学同时代书家黄山谷。虽然“瘦金体”的“程式化”之貌常遭人诟病,但总体而言,其用笔、结字及章法布局所体现出的严谨,以及不拘泥于常规书风、对书法的创新性理解,值得广大学人思考。

一、 “瘦金体”的基本点画

(一)点

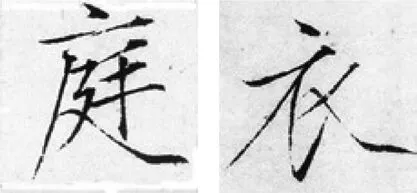

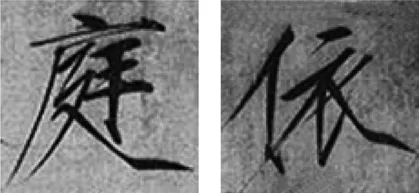

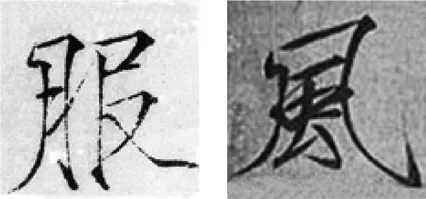

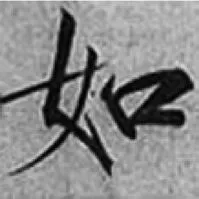

欧阳询书论《八诀》中提出“点如高峰之坠石”。这在宋徽宗“瘦金体”中也得到体现,其“点”大都因结字中位置不同而有所变化。总体而言,其“点”虽笔触爽利但技法表现较为单一;即使后期作品中“点”的用笔逐渐厚重,但技法表现并无明显差别。以《楷书千字文》为例,此卷书法为宋徽宗早期小字楷书。此幅作品中的“点”大都露锋入笔,顺势向右或左下行笔,稍用力按下,再转锋向下轻轻回锋,如“庭”“衣”(见图1)。对比其晚期作品《秾芳诗卷》中相同字(见图2),“庭”字和“依”字的右部分“衣”中之“点”与早期《楷书千字文》“点”的写法相异,具有藏锋之态,起笔、运笔及收笔皆具内敛之态。

图1

图2

(二)横画

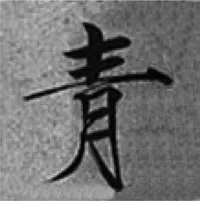

“瘦金体”的短横技法特点几乎一致。其行笔方法大体是起笔时而露锋,横截运笔,借笔势往往向右上方行笔,无重顿痕迹,如《秾芳诗卷》中“青”字的中短横(见图3)。

图3

“瘦金体”的长横写法大多是横截直下,行笔至中后段逐渐向上提笔,至最后处行成较为夸张的顿挫,再稍稍回锋,故做“鹤膝”状。宋徽宗“瘦金体”中长横,正如欧阳询《八诀》中说:“横如千里之阵云。”如《《秾芳诗卷》中的“青”字的中长横。可以说,长横是“瘦金体”中最具典型化的用笔之一。

(三)竖

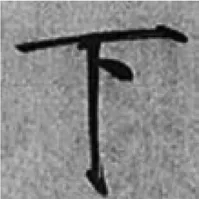

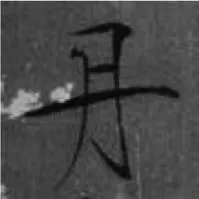

“瘦金体”短竖均是引笔横入,折笔向下,一拓直行,后面中锋送出,不回锋也不可撩出,如《秾芳诗卷》中的“香”字(见图4)。

图4

“瘦金体”中的长竖大都是细末粗首,起笔用力稍重,然后顺锋直下,顺应笔锋之弹性收束,行至收尾处提笔重按,进而顿挫成“鹤膝”之状。其实,在长横与长竖中的“鹤膝”笔法,在薛曜《夏日游石淙山诗》中已有端倪,宋徽宗则在此基础上加以强化,并进行典型化处理,如《秾芳诗卷》中的“下”字(见图5)。

图5

(四)撇

晋卫夫人《笔阵图》中云:“撇如陆断犀象。”唐欧阳询《八诀》中也云:“利剑截断犀象之角牙。”这两句话言简意赅地概括了撇画的特点。

“瘦金体”中的短撇起笔侧截成斜面,收锋迅速,尾梢尖细,略显锋芒,稍嫌单薄。运笔过程中一定要换成中锋行笔,避免侧锋,切忌不可草率撩出,如《秾芳诗卷》中的“依”“化”二字(见图6)。

“瘦金体”中的长撇画颇为舒展,长撇起笔时露锋起笔且往往与上一笔画有所呼应连带,笔锋经过了一个转折提按后,一般成作弯头状,收笔处略肥,此笔法应源于褚遂良、“二薛”笔法,如《楷书千字文》中的 “服”字、《秾芳诗卷》中的“风”字(见图7)。

图6

图7

(五)捺

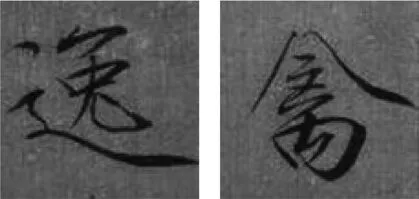

晋卫夫人《笔阵图》中的名言“捺如崩浪雷奔”准确概括了捺画基本特点。捺画为“瘦金体”颇具神色之笔,起首前半截由粗而细,行至捺画尾端处突然顿挫,且行作长脚,洒脱随性,饶有潇洒之风韵,如《腊梅山禽图》题咏中的“逸”“禽”二字(见图8)。但有些“瘦金体”书法作品,如《秾芳诗卷》中捺画尾处则过于轻佻,这或许是因长毫入笔,字型过大,且捺尾处收笔过快所致。

图8

(六)折

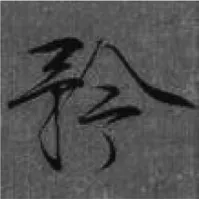

颜真卿在《述张长史笔法十二意》中道:“钩笔转角,折锋轻过,亦为转角而暗过。”“暗过”即转笔中棱角不宜太过明显。“瘦金体”中横折画虽用笔外拓但并不毕露锋芒,先向右引出横画,至折处时,需轻提笔锋,在笔锋将离纸时,稍向下顿笔,转折处与“颜体”折画转折处颇似,如“矜”(见图9)。

图9

二、“瘦金体”基本结字分析

欧阳询《结字三十六法》总结:排叠、避就、顶戴、穿插、向背、偏侧等多种结字方法。曹宝麟《中国书法史·宋辽金卷》中说:“瘦金书的结字也有一些特色,中宫稍紧而四维开张,这应是黄山谷的心法,而赵佶经过改造,使重心上移;字形偏长,这既是初唐书法的共有风貌,更是薛曜的结字规则。”[1]以下试举六种“瘦金体”基本结字方法。

(一)“排叠”之法

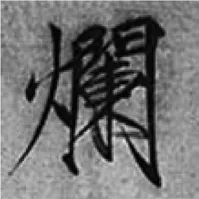

所谓“排叠”之法,即字中布局要合排和谐,疏密排列要均匀,不能或小或大,或狭或宽,如《秾芳诗卷》中的“爛”字(见图10),虽笔画较为繁杂,但每一部分均安排得疏密有致,“爛”字的两部分,并未各自为界,而是成一整体,特别是右半边“闌”空间布白、疏密程度安排得当。

图10

(二)“相让”之法

书法结体无论是上下结构,还是左右结构,都要彼此相让,否则就会造成字形的偏差,违背“主”与“次”、“欹”与“正”的结字原则。以《秾芳诗卷》中“如”字为例,“如”字的“口”在右面,欧阳询《结字三十六法》中道:“口在右者宜近下,使不妨碍,然后为佳,此类严也。”这种“相让”的结字理念在“瘦金体”中体现明显。“如”字(见图11),“口”字放于整个字偏右下部分,“相让”于左半边的“女”字部,此法降低整个字重心,从而使“如”字重心稳定。

图11

(三)“粘合”之法

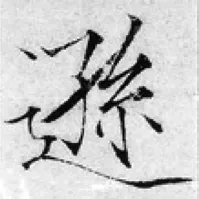

“瘦金体”中使用 “粘合”之法的例子较多。欧阳询《结字三十六法》中说:“粘合即字之本相离开者,即欲粘合,使其相著顾揖乃佳。”以《楷书千字文》中的“逊”字(见图12)为例,“逊”字下“辶”拔出,则因其右半部分“孙”字笔画较多故贴近“辶”字旁,亦避两部分过于独立,在视觉上达到紧凑和谐。由于右半部分已堆积了较为繁杂的笔画,宋徽宗以较长的捺画去调节,使其和谐统一。

图12

(四)“覆盖”之法

所谓“覆盖”之法,欧阳询《结字三十六法》中道:“点须正,画须圆明,不宜相著,上长下短。”以宋徽宗《瑞鹤图》题咏中第四列中“應”字为例,“广”字头,点画一般在正中央,且“点”画和“横”画用笔较重,而“撇”画较轻,“虚”与“实”掌握十分得当,“广”将“應”字剩余部分包含在内,加之左侧之撇要尽量舒展,以此提升神采,如《腊梅山禽图》题咏中之“禽”字也体现此法(见图8)。

(五)“向背”之法

所谓“向背”之法,欧阳询《结字三十六法》中云:“字有相向者,有相背者,且各有体势,不差错。”此“向背”之法,“瘦金体”中也有运用,如《腊梅山禽图》中的“丹”字(见图13),左边竖撇与右边竖钩大体成“向背”之势,即竖撇与右边竖钩均向内弯曲,拉长字型,使整个字更为挺拔。

图13

(六)“开合”之法

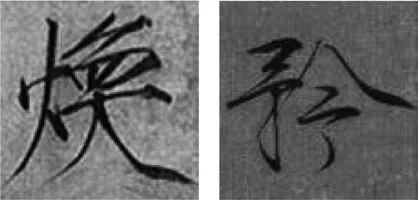

“瘦金体”中广泛使用“开合”之法,以此克服字型因过多平行线而造成的呆板。但是通过对宋徽宗书法作品的分析不难发现,其对于“开合”之法的运用并非一蹴而就,如其早期“瘦金体”《楷书千字文》中这种“开合”之法运用并不明显,但在后期书法中“开合”之法的运用则愈发明显,如《腊梅山禽图》中的“矜”、《秾芳诗卷》中的“煥”等(见图14)。

图14

三、 “瘦金体”基本布局章法分析

第一,疏密之法。宋徽宗书画创作中“疏密之法”运用广泛。以波士顿美术馆所藏的宋徽宗《五色鹦鹉图》为例,此图与北京故宫博物院所藏《祥龙石图》、辽宁省博物馆所藏《瑞鹤图》是较为相似的三件皆包含工笔花鸟、“瘦金体”序、题诗与题款四个部分的作品。但《五色鹦鹉图》的“瘦金体”书法在右而画作在左,与另外两幅题跋在左、画作为右的布局不同。此件作品由左边画作和右边题跋组成,其左边画作画面感素淡,左边的题跋紧凑。《五色鹦鹉图》右半部分题跋,其章法安排高低不同、错落有序,若将《五色鹦鹉图》题跋以九宫格方式看,其九个字为一组,若中间字较小或用笔过重或过轻时,其上下左右的字,往往会依据中间的字,变化用笔的力度或是安排间架结构与中间字较为互补的字,以实现“虚”“实”统一。

第二,巧拙对比之法。巧与拙之比,也常出现在单个字的结体、整篇的章法布局当中。以九宫格的方式看“瘦金体”的章法布局,当其中间字型较小或者用笔较为粗拙时,四周的字型往往较为舒展,或用笔较为轻巧,达到视觉上的和谐统一。

第三,跳荡顿挫之法。书法作品中的跌宕起伏就犹如音符之婉转流美,若一幅书法作品的章法布局平铺直叙,字字状如算子,那么书法艺术也就失去了“灵性”。宋徽宗为了避免此种情况的发生,利用特殊的用笔方式来调节用笔和布局的节奏,如具有装饰意味的“鹤膝”状用笔,在一定程度上增加了整篇布局的节奏感。

四、 宋徽宗与“书画同源”之说

“书画同源”之说并非宋徽宗始创。早在东晋时期,顾恺之就已经提出这个理论。至宋徽宗时期,“书画同源”近乎成为一种显性传统。换言之,前朝历代画家“以书入画”的学理探究还仅停留于个人行为,而宋徽宗则是以近乎“法规”的形式,强调了书法之于绘画的关系,提倡绘画从书法中取长补短。不可忽视的是,宋徽宗对绘画的热爱似乎更胜于书法。在徽宗朝之前,书院的地位高于画院,而宋徽宗则把书院地位置于画院之后。[2]

宋徽宗虽把书院地位置于画院之后,但琴院、棋、玉、百工地位皆在其下。[3]此处“佩鱼”即佩鱼袋,是一种代表官阶等级的鱼形饰物。书画两院的报酬称之为“俸值”,而其他各局如琴院、棋、玉、各局的报酬,却谓为“食钱”。这表明。宋徽宗尤其重视与喜爱书画,并将书画与其它技艺门类从身份上加以区隔。

总体上看,各朝书画坛中,以书入画者,古已有之,而以画入书者,则应推宋徽宗为典型。以画入书成功者鲜有之,清郑板桥的“六分半书”虽融合画法,却雕饰装饰意味太过浓重,全然不如“瘦金体”意趣天成。

——瘦金体