“类壤土基质”喷播技术及其在矿山环境恢复治理中的应用

张 波,沈奕锋,张玉倩,乔乐萍

(江苏绿岩生态技术股份有限公司,江苏 苏州 215600)

0 引言

矿产资源的开采,使得矿山形成了大量的裸露边坡。随着国家对生态文明建设的重视程度不断升高,全国各地区整合或关停了大量矿山,致使大量矿山露天开采边坡成为了历史遗留问题。此外,基础设施建设、城镇化进程和道路交通发展的加快,使得越来越多的破损山体进入到城市规划区和道路沿线的范围内,大量裸露的边坡破坏自然环境,严重影响城市形象、降低居民生活质量。因此露天边坡复绿已刻不容缓,而传统的喷播复绿技术大多成本高、难度大、适应范围窄,“类壤土基质”喷播技术作为一种新的喷播复绿技术,其研发与应用分析是有必要的。

在国外,露天边坡复绿工作无论从研究领域还是工程实践上,均起步较早。在国内,露天边坡复绿技术研究工作起步较晚,但近些年通过大量露天边坡的治理,复绿技术研究工作,特别是工程实践方面,已经基本走在世界前列。“类壤土基质”喷播复绿技术主要针对解决高陡边坡治理和矿山地质环境恢复等问题,具有很广阔的应用前景。

1 传统喷播技术现状及存在问题

自然山体土壤的剖面,上部为有机质含量较高的表土层(腐殖质层)[1]-全风化层;中部为淋溶层-强风化层;下部为中风化、弱风化基岩。人为因素扰动造成了山体的破坏,使得土壤结构发生变化甚至基岩裸露。传统的喷播工艺只能模拟腐殖质层-全风化层,其结构稳定性较弱,抗冲刷能力较弱,在60°以上高陡边坡的立地条件下容易造成两层皮的复绿结果,植物恢复的效果较弱,与自然山貌区别较大。传统普通喷播工艺无法克服草本植物生长速率过快的问题,而早期草本植物会占据绝大多数群落生长空间和资源,最终造成草本、灌木、乔木群落组合失衡,植物群落缺乏多样性。

2 “类壤土基质”喷播技术研究方法

2.1 研究思路及步骤

选取江苏省无锡市滨湖区舜柯山勤新关闭矿山地质环境生态综合治理项目,对治理区的植被覆盖度、物种多样性和壤土厚度进行调查,研究“类壤土基质”喷播技术的特点及适用条件。

2.1.1“勤新宕口”治理概况

无锡市滨湖区舜柯山勤新关闭矿山地质环境生态综合治理项目位于江苏省无锡市滨湖区勤新村钱胡路(城市主干道)南侧,属于惠山森林公园整治区内。该项目原属采石场废弃宕口,宕口岩面陡峭、裸露,生态效果很差,而且存在崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患[2](图1)。

图1 宕口原状图Fig.1 The original figure of open pitmining outcrop

整治区位于舜柯山北麓,地形地貌上属太湖丘陵山区,揭露的岩层较为单一,为泥盆系茅山群(D1-2ms)紫褐色砂岩夹泥岩及五通组(D3w)灰白色石英砂岩,岩层呈厚层至巨厚层,节理较发育。宕口垂直高度最高162 m,最大斜高300 m,坡度60°~90°,局部有反坡,岩土PH值6.5左右,2004年施工,坡面面积 218 000 m2。

2.1.2植被覆盖度

(1)调查设备与材料

①测量设备:无人机、电脑等

②其它工具:记录板、记录表等。

(2)调查方法

由于山体实际情况,使用无人机,对边坡进行全方位拍摄,并记录拍摄角度、距离等信息。

(3)数据处理

对于无人机拍摄数据,在室内进行解译分析。注意要考虑拍摄时无人机和边坡的方位关系以及和边坡之间的距离。在图像处理软件(Photoshop CS4)使用过程中多次选择植被选区,以确保植被象元的精度,通过统计植被象元占选区照片总像元的百分比来估算植被覆盖度[3]。

2.1.3植物多样性

(1)调查设备与材料

①测量设备:钢卷尺、皮尺、米尺、测绳等

②文具材料:铅笔、橡皮、小刀、绘图纸等

③其它工具:剪刀、枝剪、记录板、记录表等

(2)调查方法

调查方法为样方法:调查样地选用样方法。

①样方选取

植被调查样方大小一般用植物群落最小面积法确定,本项目的样方大小为5×5 m2,样方数量为9个。在山体的上、中、下三个高层坡面上各选取三个位置作为样地选择点。

②植物多样性调查

根据本工地最初播撒种子,分别统计标准样地内乔、灌、草各层植物种类及个体数。

调查时,对于乔灌木层物种,进行每木检测,记录种类、株高及数量;对于草本种类,记录种类。

(3)数据处理

根据调查数据,通过统计获取相关指标来指示复绿效果。

2.1.4土壤厚度

土壤的发育程度通过土壤厚度来体现,而土壤厚度又与土壤肥力密切相关,野外土壤肥力鉴别主要是依据土壤厚度[4-9]。

迄今为止,土壤厚度的划定一直缺乏统一标准,导致土壤厚度划分方法多种多样[10]。本文取腐殖质层和淋溶层的厚度为土壤厚度。

土壤厚度调查采用直接测量的方法。

2.2 工作流程

工作流程见图2。

图2 工作流程图Fig.2 Workflow chart

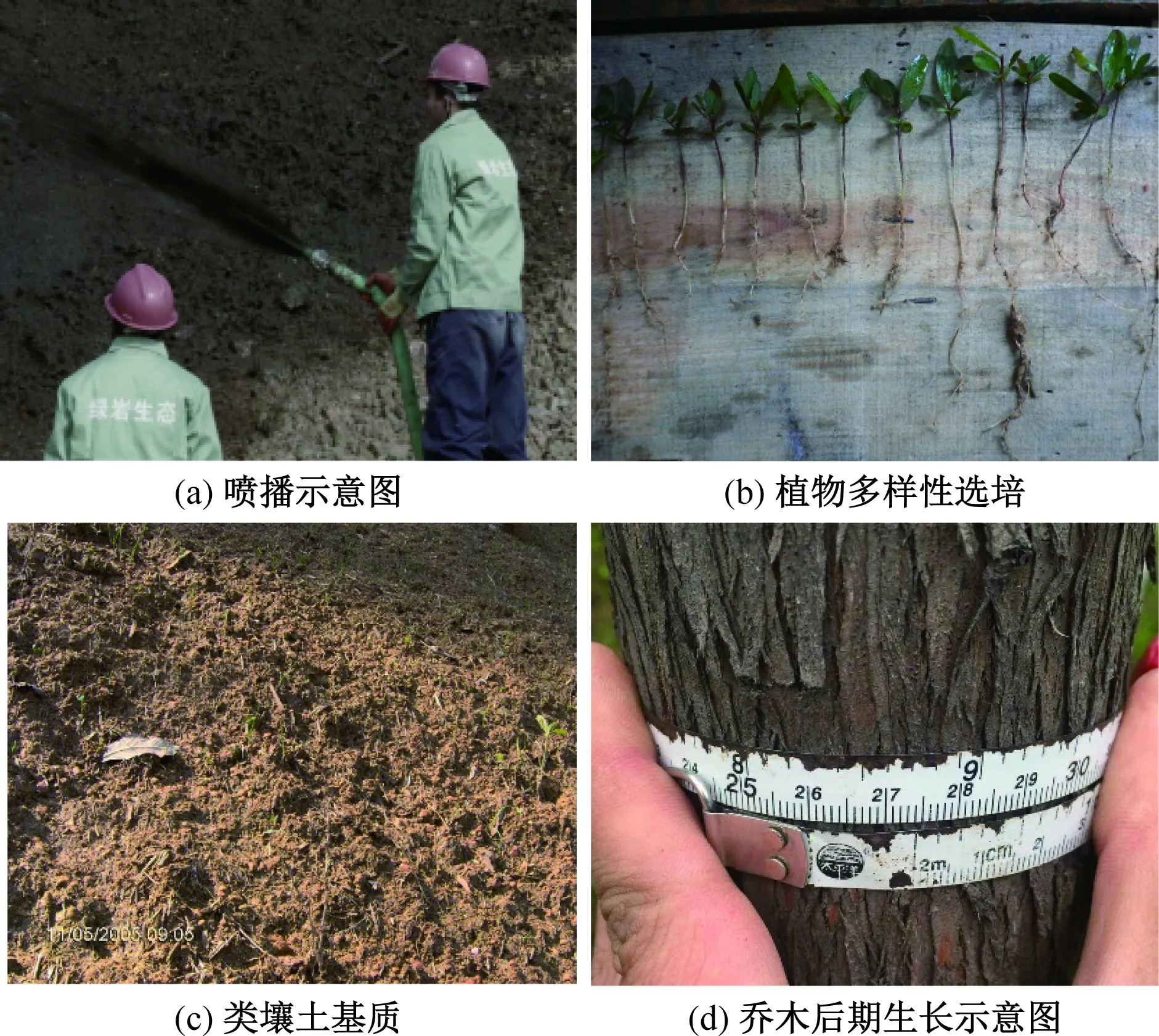

2.3 技术特点

2.3.1重塑土层结构

“类壤土基质”喷播技术模拟的土层结构主要有两层,一是腐殖质层(全风化层),该层具有壤土结构特性,含有丰富的腐殖质、矿物质、空气、水、有机物等,促进土壤微生物的活动,调节土壤酸碱反应,加速植物根系和地上部分的生长。种子生长过程中具有吸热、松土、保水等功能,能有效改良土壤结构。且由于动物、植物落叶、枯草等腐殖物及风力作用,使得形成的生态系统更加稳定,并随时间的延展促进植物的生长。二是淋溶层(强风化层),“类壤土基质”喷播技术形成的底基层可以看成一种柔性加筋锚固材料。喷播的瞬间基质与种子或矿山边坡基岩相结合,可以通过膨胀作用紧锁围土介质,提高接触面摩擦阻力,抗冲刷能力强、附着力强、稳定性好。公司通过多次实验形成了优良的基材配置比例,能够显著提高植物的越冬率和返青率(图3)。

2.3.2优化控制乔灌木生长比例

通过“类壤土基质”喷播技术,可以将乔、灌木比例控制在适宜植被生长的范围内,有利于草本、灌木、乔木各目标植物类型在时空上逐步向稳定和合理分布的格局发展,并显著提高了坡体抗冲刷力。在植物配比中考虑豆科植物的比例,豆科植物根瘤固氮作用大大改善了岩质边坡的岩土性质,为植物生长提供了条件。优良的乔灌木比例能够营造出良好的边坡疏林景观复层结构,季相变化明显,景观效果良好,同时考虑到季候性落叶能够为植物生长提供有机质,有利于岩质层复绿区的植物生长基质形成。

图3 技术示意图Fig.3 Technical diagrammatic sketch

2.3.3有效的侵蚀控制性能

“类壤土基质”柔韧且稳定,具有更大的侵蚀控制有效性,能够增加流动阻力,显著减少表层土壤流失、污水径流浊度。

2.3.4优良的持水性和渗水性

“类壤土基质”喷播技术形成的土壤基质含有丰富的孔隙结构,具备优良的持水及渗水性能,满足植被生长要求。

2.3.5广泛的地形适应性

“类壤土基质”喷播技术地形适应性强,坡度适用范围广。可以有效覆盖坡面土壤,保证种子着床稳定,增强护土和固种作用。

2.3.6100 %生物可降解

“类壤土基质”是一种高性能的柔性生长基质,无毒无污染,100 %生物可降解,不会对环境造成二次污染,实现对自然资源的高效循环利用。

2.4 适用条件

该技术在各地区均可应用。土质和岩质边坡均可应用,主要适用于坡度不大于73°的各种类型边坡,且边坡稳定性好。

目前,“类壤土基质”可以应用于煤矿、石油矿,大部分金属矿和非金属矿开采后形成的露天边坡、塌陷地、尾矿库、排渣场、工矿废弃地等。

3 技术应用案例分析

3.1 宕口治理成果

该工程属财政部、国土部示范项目,开竣工期为2004年9月7日至2007年4月。

稳定性(生物防护作用[11]):项目完成10年以来,山体稳定,经历了多次特大暴雨、雪灾、台风等,无崩塌、滑落、泥石流等地质灾害发生[12](图4)。

图4 施工10年后实景图Fig.4 Photo-realistic after 10 years of construction

坡面观感:以树为主,四季常绿,三季有花,并有少部分观果树木(野生,已结果,如杨梅、桔子树、杏树及桃树等)。

绿化指标:坡面绿化覆盖率95 %以上。木本植物覆盖率40 %以上,落叶树胸径6~18 cm,常绿树冠幅1.0~4.0 m,植物群落已演替4次,几近野生群落体系。

坡面土壤厚度:通过量测,施工后厚度为10~12 cm,十余年后土壤厚度已经达到15~18 cm。

3.2 植被覆盖度分析

对“类壤土基质”喷播和普通喷播不同方法施工后植被覆盖度的比较(表1、图5)。

表1 冬季不同喷播施工后覆盖度比较

图5 不同喷播施工后覆盖度随时间变化柱状图Fig.5 Histogram change of coverage with time after different spraying sowing

可以得出:“类壤土基质”喷播施工后比普通喷播施工后的植被覆盖度要高。

3.3 植被多样性分析

3.3.1物种数量变化

根据多年对无锡勤新项目取样调查(图6),发现乔灌木的种类在第一至二年没有变化,在之后会有稳步的增加;草本的种类会随着时间的变化缓慢增加,在第七年草本种类快速增长,这可能是外来物种的入侵。可以得出,前两年乔灌木和草本的种类主要受施工的影响,之后周边的环境对其影响逐步增加,物种的种类也开始变多,这也充分体现了该基质有助于选取最合适的植物种类、营造适宜的乔灌木比例,实现恢复自然环境。

图6 物种数量随时间变化图Fig.6 The number of species varies with time

3.3.2乔灌木数量变化

在植物的选择时,除了要充分注意植物的特性,还要考虑当地环境的影响。综合确定植物的种类、搭配性,以及所要考虑的附属参数(表2)。

表2 乔灌木数量随时间变化情况

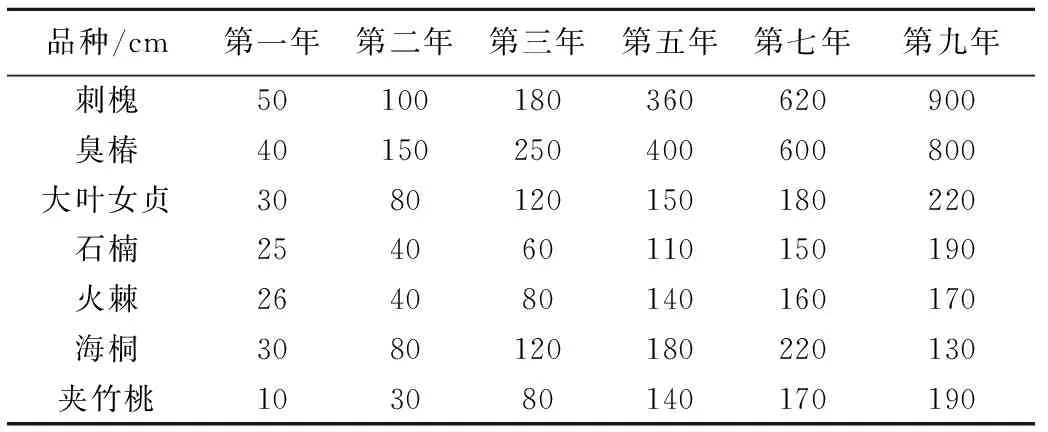

3.3.3乔灌木株高变化

通过生长量的调查,能及时掌握林木在该地区的生长发育情况。株高测量时用尺子从地面量到苗顶最高位置,总读数即为株高。在这九年内量取的树木生长量都是稳固增加的,说明我们选取的种子是合理优良的(表3)。

表3 乔灌木株高随时间变化情况

通过植被恢复措施可以改变废弃矿山环境条件、增加生境异质性,使群落结构本身发生动态过程变化,这直接影响群落旳发展和稳定。随着所植树木的生长发育,植被逐渐改善废弃矿山原有地表环境条件,可以促进阴性植物的入侵、定居,进而提高矿山林地的物种多样性。由此建立的生态群落将继续演替,无需人工养护,最终达到永久性复绿,恢复至原山貌。

3.4 植被稳定性、抗冲刷能力分析

植物根系在土体中的分布呈网状、纵横交错,可以将其看成一种天然的柔性加筋材料,根土复合体则可以看成是三维加筋土。垂直根系的应力传递,使得表层土体与处于深层的岩土体(具有较高承载力)形成整体,根土复合体能够提高土体的抗剪、抗拉强度,增加摩擦阻力,增强抵抗滑动的能力,进而增强了坡体的稳定性和抗冲刷能力。

3.5 土壤厚度分析

根系生长过程中,对土体的挤压及植物根系的脱落物、分泌物促进了土壤有机质的形成;枯草、落叶经过时间的积淀也能增加土壤有机质的厚度;灰尘滞留也大大增加了土壤的厚度;经过自然演替,土壤在逐年“长”厚。

3.6 易维护性

治理区施工后1~2年内,植被已实现了自然生长,免除人工养护。

3.7 综合效益

“类壤土基质”喷播技术成功实施后加强矿山地质环境保护和治理恢复[13]、增加生境异质性,治理后的山体稳定,生态防护效果显著,植物群落自然生长演替。山体恢复原山貌,与自然融为一体。

“类壤土基质”喷播技术的成功运用使地灾隐患点成为了风景区,改善锡城人民的生活环境。中央电视台CCTV-10等媒体多次现场采访报道,由中国地质灾害防治工程行业协会主办的第45个世界地球日活动,也于2014年4月22日在本山成功举办。

地质灾害治理工程共复垦宕底废弃土地1.87×105m2,裸露宕口绿化面积218 000 m2,部分土地已经成为工业用地和生活旅游园区。地质环境的恢复不仅改善了生态环境[14],缓解了城市周边的热岛效应,而且为周边环境提供了再次利用的可能,创造了庞大的经济效益。

4 结语

“类壤土基质”喷播技术倡导以自然的方式恢复自然。通过土壤环境与植物群落的改变,影响周围生境,达到坡面永久性复绿、水土保持、消除地质灾害隐患,改善区域气候等环境效果。

该技术在各地区均可应用。土质和岩质边坡均可应用,主要适用于坡度不大于73°的各种类型边坡,且边坡稳定性好。施工机械化程度高、效率高,具有优良的持水性和渗水性,更有利于在干旱、半干旱区域的植物生长。可以控制乔灌木生长比例,植物生长以乔灌木为主,养护需求不高,后期可免养护。出苗快、整齐、均匀,视觉效果好。乔、灌、草形成的多层次景观和周围自然环境相融合,固坡较为迅速,基材的抗侵蚀性强,滞留空气中灰尘的能力较强,能迅速恢复自然植被,对解决高陡边坡防护与与生态治理方面,效果非常明显。

参考文献:

[1] 胡振琪. 煤矿山复垦土壤剖面重构的基本原理与方法[J]. 煤炭学报,1997,22(6):617-622.

HU Zhenqi. Principle and method of soil profile reconstruction for coal mine land reclamation[J]. Journal of China Coal Society, 1997,22(6):617-622.

[2] 刘传正. 重大地质灾害防治理论与实践[M]. 北京: 科学出版社, 2009:180-223.

LIU Chuanzheng. Geological disaster prevention and control of theory and practice[M]. Beijing: Science Press, 2009:180-223.

[3] 张蓓蓓. 小尺度样方植被覆盖度信息提取方法的探索[J].山西林业科技,2012,41(3):18-20.

ZHANG Beibei. Information extraction method of vegetation coverage in small scale[J]. Shanxi Forestry Science and Technology,2012,41(3):18-20.

[4] 郑昭佩,刘作新. 土壤质量及其评价[J]. 应用生态学报,2003,14(1) :131-134.

ZHENG Zhaopei,LIU Zuoxin. Soil quality and its evaluation[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2003, 14(1):131-134.

[5] 孙波,赵其国. 红壤退化中的土壤质量评价指标及评价方法[J]. 地理科学进展,1999,18(2) : 119-127.

SUN Bo, ZHAO Qiguo. Evaluat ion indexes and methods of soil quality concerning red soil degradation[J]. Progress in Geography,1999,18(2):119-127.

[6] 张华,张甘霖. 土壤质量指标和评价方法[J]. 土壤,2001,33(6) :326-330.

ZHANG Hua,ZHANG Ganlin. Indexes and methods for assessing soil quality[J]. Soils,2001,33(6) : 326-330.

[7] 路鹏,苏以荣,牛铮,等. 土壤质量评价指标及其时空变异[J]. 中国生态农业学报,2007,15(4): 190-194.

LU Peng,SU Yirong,NIU Zheng,et al. Soil quality assessment indicators and their spatialtemporal variability[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture,2007,15(4):190-194.

[8] 刘晓冰,邢宝山.土壤质量及其评价指标[J]. 农业系统科学与综合研究,2001,18(2): 109-112.

LIU Xiaobing,XING Baoshan. Soil quality and its assessment indicators[J]. System Sciences and Comprehensive Studies in Agriculture,2001,18(2): 109-112.

[9] 刘创民,李昌哲,史敏华,等. 多元统计分析在森林土壤肥力类型分辨中的应用[J]. 生态学报,1996,16(4):444-447.

LIU Chuangmin,LI Changzhe,SHI Minhua,et al. Multivariate statistical analysis techniques applicated in differentiation of soil fertility[J]. Acta Ecologica Sinica,1996,16(4):444-447.

[10] 易晨,李德成,张甘霖,等. 土壤厚度的划分标准与案例研究[J]. 土壤学报,2015,52(1):220-227.

YI Chen,LI Decheng,ZHANG Ganlin,et al. Criteria for partition of soil thickness and case studies[J]. Acta Pedologica Sinica,2015,52(1):220-227.

[11] 赵允辉. 危岩崩塌地质灾害调查评价与防治[J].中国地质灾害与防治学报,2004,15(S):33-35.

ZHAO Yunhui. Dangerous rock collapse of the geological hazard investigation and prevention[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 2004, 15(S):33-35.

[12] 刘永平,李广杰,佴磊. 长白山天池观光长廊段边坡崩塌灾害原因分析及其综合防治[J]. 自然灾害学报,2007,16(3):128-131.

LIU Yongping,LI Guangjie,NAI Lei. Collapse hazards of slope near sightseeing gallery in Tianchi region of Changbai Mountain[J]. Journal of Natural Disasters,2007,16(3):128-131.

[13] 吕敦玉,周建伟,余楚,等. 开发建设广西合山国家矿山公园对资源枯竭型城市经济转型战略的探讨[J]. 安全与环境工程,2011,18(3):6-9.

LYU Dunyu,ZHOU Jianwei,YU Chu,et al. Exploitation and construction of Heshan national mine park in Guangxi discussion on the economic transformation strategy of resource-exhausted city[J]. Safety and Environmental Engineering,2011,18(3):6-9.

[14] 周建伟,马传明,孙自永. 三峡实习基地环境地质野外教学探索与实践[J]. 中国地质教育,2008,2:71-75.

ZHOU Jianwei,MA Chuanming,SUN Ziyong. Field teaching theory and practice of environmental geology education at Three Gorges base[J]. Chinese Geological Education,2008,2:71-75.