民勤县绿洲边缘固沙林防风蚀效应研究

王彦武,罗 玲,张 峰,陈天林

(1.甘肃省水土保持科学研究所,甘肃 兰州 730020;2.河南理工大学 资源环境学院,河南 焦作 454000;3.甘肃省水利厅 水土保持局,甘肃 兰州 730000)

营造植被是防风固沙的主要措施之一,也是保护土壤不被风力侵蚀最有效、最长久、最环保的方法。随着民勤绿洲生态环境问题的日趋尖锐,通过植物措施保护土壤质量已成为当前荒漠化防治领域研究的热点问题之一[1]。植被对绿洲边缘风蚀环境的影响主要体现在植被的阻挡拦沙和防风固沙作用[2-4],因此,研究固沙林保护土壤效应的关键因子,建立合理的固沙林防风固沙调控技术措施,对实现植物固沙的持续稳定具有重要的理论价值。近年来,关于植被对风蚀的影响主要是通过风洞模拟和数值模拟对植被与土壤风蚀和防风效应之间的关系进行研究[5-6];在野外条件下的研究主要集中在植被的结构特征、造林密度和盖度以及植被的配置方式等对风蚀的影响[7-11],而关于沙生植物个体形态对近地面固沙阻沙作用的研究较少[12],尤其是有关民勤绿洲边缘固沙林保护土壤效应关键因子方面的研究鲜有报道。目前,民勤绿洲边缘固沙林保护土壤效应的过程和机理尚不清楚,在治沙造林过程中,对不同树种和林龄的固沙林个体其防风蚀效果不能进行定量的评价,导致在固沙树种的优选过程中缺乏理论依据。通过野外调查和观测,研究了民勤绿洲边缘不同固沙林对风沙流的流量、风沙积蚀程度、防风效能和地表粗糙度等指标的影响规律,为该地区固沙植被的优选和荒漠化防治提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于甘肃省武威市民勤县薛佰乡的民勤治沙试验站,该区属典型温带干旱荒漠气候,其特点是春季干旱,多风沙,夏季炎热干燥,秋季阴雨,日温差较大,冬季气温低,时间长,季节变化明显。试验点年均降水量113 mm,年均蒸发量2 644 mm,年降水主要集中于6-9月,占全年的66.0%;年平均气温7.7℃,年平均日照时数3 073 h,≥10℃的有效积温2 750℃,全年无霜期151 d左右,最大冻土深1.3 m;多年最大风速23 m/s,多年平均风速2.7 m/s,年平均沙尘暴日数27 d,大风天数42 d。试验点土壤以风沙土、灰棕漠土、盐土、草甸土和绿洲灌耕土为主。试验点植被有天然荒漠植被和人工植被两类,人工植被以20世纪60年代以来种植的梭梭(Haloxylonammodendron)和花棒(Hedysarumscoparium)等灌木为主;天然植被以灌木为主,主要以白刺(Nitrariatangutorum)沙包和多枝柽柳(Tamarixramosissima)灌丛的方式出现;在丘间低地,灌木主要有膜果麻黄(Ephedraprzewalskii)、沙拐枣(Calligonummongolicum)、红砂(Reaumuriasongarica)、沙蒿(Artemisiadesertorum)、沙棘(Hippophaerhamnoides)和柠条(Caraganakorshinskii)等;耐旱草本植物主要有沙打旺(Astragalusadsurgens)、黄花矶松(Limoniumaureum)和狗尾草(Setariaviridis)等。

1.2 研究方法

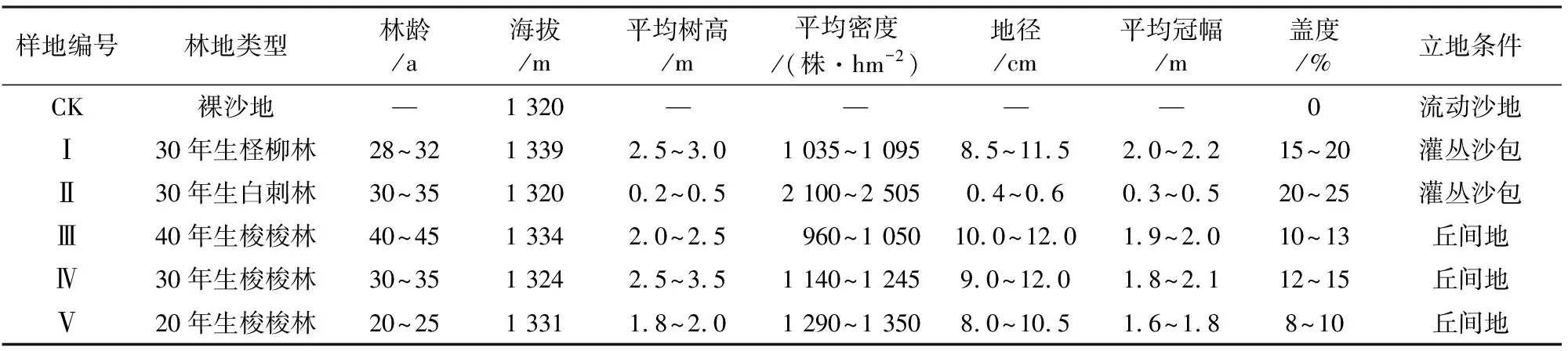

1.2.1 标准样地设置 2016年3-5月,在甘肃省民勤治沙综合试验站内,以立地条件类型基本一致为原则,采用常规的典型抽样和空间代替时间的方法,分别选取不同林龄梭梭林地(20、30、40 a)和80年代成林的白刺林和柽柳林地为研究样地,并以裸沙地作为对照,每个样地设3个重复,每块样地面积为30 m×30 m。为了不同固沙林间有可比性,所选样地的生境条件基本相同,抚育管理措施一致,人为干扰较少。样地基本情况见表1。

1.2.2 固沙林防风固沙效应的野外测定 固沙林防风固沙效应的野外测定在2016年3-5月进行,每场起沙风过后观测记录数据1次,共观测42次。所选样地林木间的株距为3 m,灌木林带间的行距为5 m,两行间的林木呈“品”字型排列,冬季林木树冠的疏透度为0.42。在样地内选择固沙林标准木各3株,确定主风向方向后,在每株标准木的迎风面和背风面各布置4个观测点(图1),观测点距标准木距离分别为0.5、1、2 m和3 m,林木之间的株行距均在3 m以上,观测点周围无其他植被影响。以裸沙地为对照,布置3个测点,测定其风沙流流量、风速和地表粗糙度,计算其平均值。

1.2.2.1 风沙流流量测定 每场起沙风过后,在每个观测点用阶梯式集沙仪收集地表20 cm层内的沙粒,然后在实验室烘干后用万分之一精度的电子天平称重,计算风沙流流量[12]。

式中,Q—某一时段内断面风沙流流量(g·cm-2·min-1);W—某一时段内经过断面的绝对沙量(g);S—风沙流经过断面的面积(cm2);t—测定的时段(min)。

1.2.2.2 地表粗糙度测定 在每个观测点用自记风速仪(风速测量精度:±3%±0.1 dgts,风速测量范围:0~45 m/s)同时测定高度为20、50、100、200 cm处的风速值,每10 s记录1次,每组20次,同一观测点连续观测3组,取平均值,最终分析不同高度和距离处固沙林的防风效能。另外,取固沙林背风面的每个观测点距地表50 cm和200 cm处的风速值,计算下垫面的粗糙度[13]。

式中,Z0——粗糙度(cm);U1——同一时刻Z1高度处的风速(m/s);U2——同一时刻Z2高度处的风速(m/s)。

表1 固沙林样地基本情况Table 1 Basic information of sand-fixation forests

图1 固沙林剖面观测点位示意图Fig.1 Schematic view of survey locations in sand-fixation forests cross-section

1.2.2.3 风沙积蚀程度测定 在每个观测点布置带刻度的钢测尺,记录初始刻度,在每场起沙风过后观测1次,用钢卷尺量取风蚀深度和堆积厚度,最终计算固沙林迎风面和背风面的风蚀和风积程度。

1.2.3 数据统计分析 所有数据采用Excel 2003和SPSS 19.0进行数据统计分析,其中,基本数据分析采用Excel 2003软件,方差分析采用SPSS 19.0软件,成对比较采用One-way ANOVA、LSD法和Duncan法。

2 结果与分析

2.1 固沙林对地表风沙流流量的影响

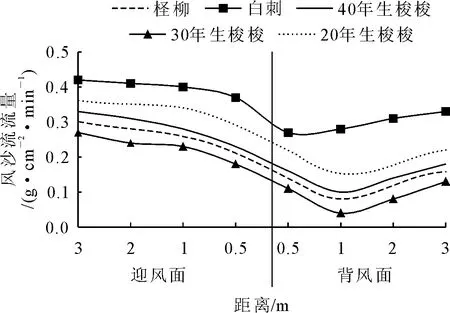

从图2可以看出,在固沙林迎风面距植株1~3 m内,风沙流流量无显著变化,表现比较稳定,说明各固沙林对迎风面地表风沙流流量的影响较小;在迎风面距植株1 m以内,风沙流流量显著减小。在背风面距植株1 m以内,风沙流流量也显著减小,除白刺外各固沙林在背风面距植株1 m处达最小值,固沙林背风面风沙流流量的减小程度大于迎风面的减小程度;在固沙林背风面距植株1~3 m内,风沙流流量略有增大。可以看出,固沙林迎风面和背风面1 m以内,受固沙林防风和阻沙效应的影响,风沙流流量均显著降低,且背风面受影响较大;而迎风面1 m以外风沙流流量受固沙林防风和阻沙效应的影响较小,变化不显著。

经测定,裸沙地风沙流流量为0.6 g·cm-2·min-1,可以看出,不同固沙林在地表0~20 cm高度风沙流流量不同,各观测点背风面风沙流流量均表现为裸沙地>白刺>20年生梭梭林>40年生梭梭林>柽柳林>30年生梭梭林,说明裸沙地建立植被后,风沙流流量显著减小,主要是因为固沙林建立后,在固沙林地上和地下部分的共同作用下,固沙林防风和阻沙效应明显增强,使固沙林的风沙流流量显著小于裸沙地。

图2 固沙林周围不同位置风沙流流量变化Fig.2 Variation of sand stream flow in different locations around sand-fixation forests

2.2 固沙林对地表风沙积蚀程度的影响

固沙林的种类和林龄不同,风和风沙流对地表的风蚀和风积作用的结果不同。以负值表示风蚀深度,正值表示风积厚度,绘制固沙林周围不同位置风蚀和风积状况(图3)。由图3可以看出,在固沙林迎风面距植株1~3 m内,固沙林地表均出现风蚀现象,但风蚀深度变化不显著,说明各固沙林对地表风蚀的影响较小;迎风面距固沙林0.5 m处,柽柳林和30年生梭梭林地表已率先开始发生风积现象,说明越靠近固沙林风蚀深度逐渐变小,各固沙林保护地表的作用逐渐增强;背风面距固沙林0.5 m处,各固沙林地表均出现风积现象,说明背风面0.5 m处各固沙林均可以保护地表不被风吹蚀;背风面0.5~2 m范围内风积厚度逐渐变小,说明各固沙林保护地表的作用随着远离固沙林而逐渐减弱。

图3 固沙林周围不同位置风蚀和风积状况Fig.3 Situation of erosion and wind indigestion in different locations around sand-fixation forests

不同固沙林各观测点风蚀深度均表现为白刺>20年生梭梭林>40年生梭梭林>柽柳林>30年生梭梭林,白刺在迎风面距植株3 m处风蚀深度最大,为0.3 cm;风积厚度均表现为30年生梭梭林>柽柳林>40年生梭梭林>20年生梭梭林>白刺,30年生梭梭林在背风面距植株0.5 m处风积厚度最大,为0.6 cm。不同林龄梭梭林背风面各测点的风积厚度的均值随着林龄的增长由0.21 cm增大到0.5 cm。由图3可以看出,30年生梭梭林风蚀和风积临界点距离植株最远,位于迎风面1 m处,柽柳林次之,40年生梭梭林和20年生梭梭林距植株较近,白刺林距离植株最近。结合表1分析可知,各固沙林随植株高度的增加,风蚀与风积临界点离植株迎风面越远,其防风固沙作用的范围越大。

2.3 不同固沙林的防风效能

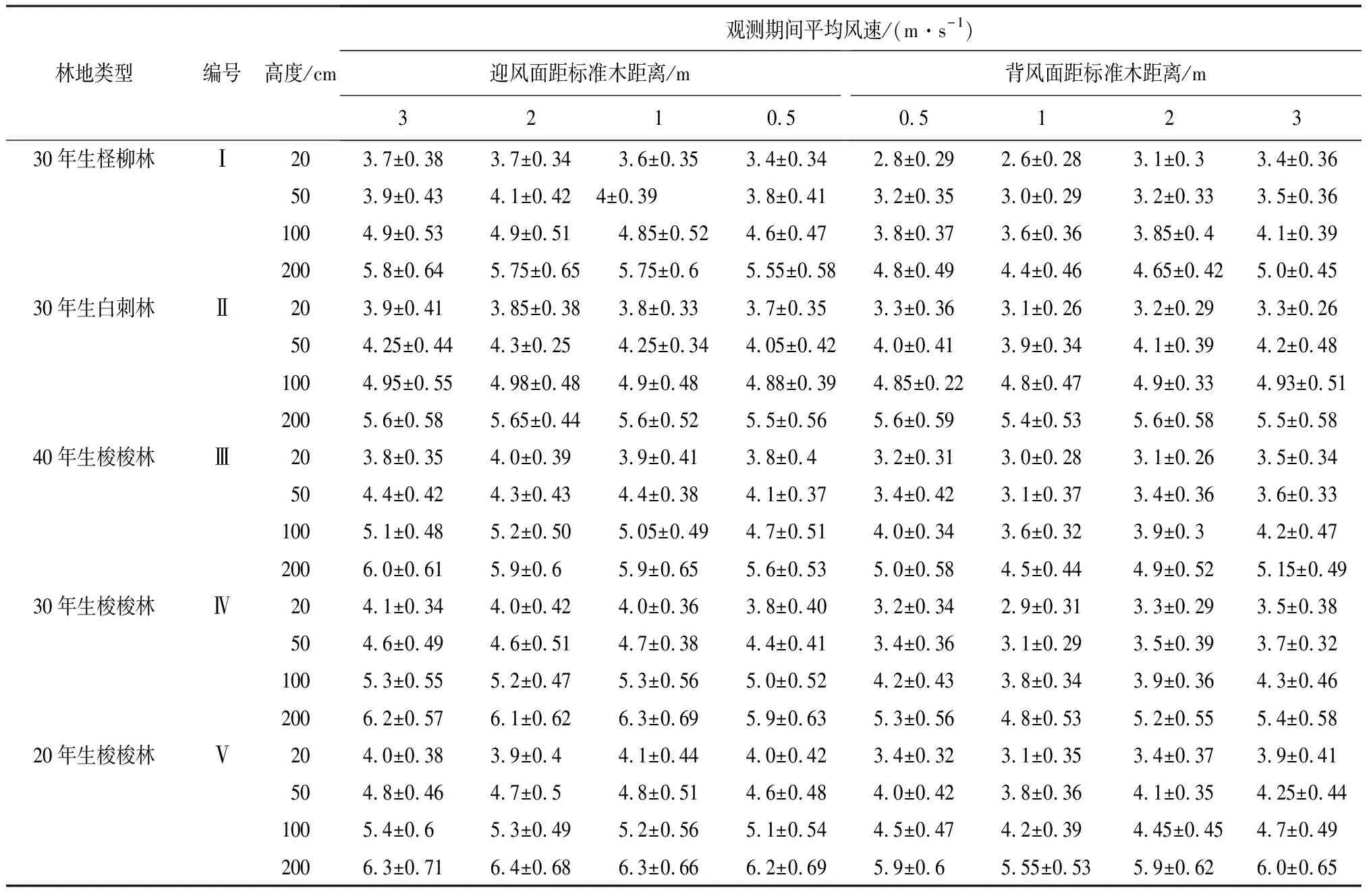

由表2可以看出,同一观测点,各固沙林近地表风速均随着高度增大而增大。由于各固沙林均呈现出顶端疏透度大,中间疏透度小的规律,当风通过固沙林时,越接近固沙林顶端处,固沙林对风速的影响越小,风速变化越不明显,相反,当风通过固沙林中部时,固沙林对风速的影响越大,风速明显减弱。

在固沙林迎风面距植株1~3 m内,风速无显著变化,表现比较稳定,说明各固沙林对地表风速的影响较小;在迎风面距植株1 m以内,风速显著减小。在固沙林背风面距植株1 m以内,风速也显著减小,在1 m处达最小值,固沙林背风面风速的减小程度大于迎风面的减小程度;在固沙林背风面距植株1~3 m范围内,风速略有增大。可以看出,固沙林迎风面和背风面1 m以内,受固沙林防风和阻沙效应的影响,风速均显著降低,且背风面受影响较大。

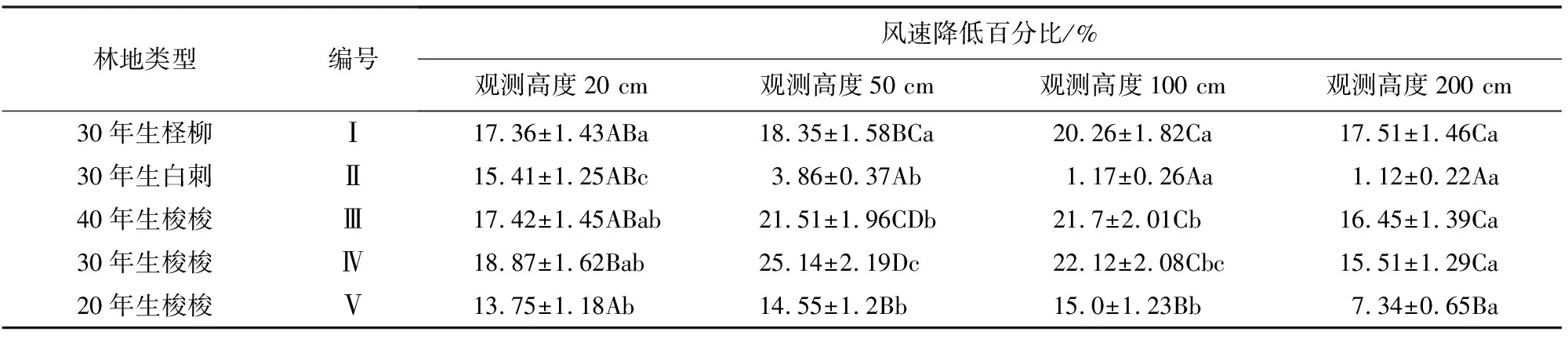

由表3可以看出,植株的高度对防风效果有显著影响,越接近固沙林中部,对风速的影响越大,林木背风面中部的风速降低幅度是顶端处的1.16~3.99倍。在距离地表面20 cm高度时,各固沙林周围平均风速降低百分比均表现为30年生梭梭林>40年生梭梭林>柽柳林>白刺>20年生梭梭林,各固沙林的风速降低幅度均在13.75%以上,说明近地表20 cm各固沙林都可以有效降低风速;在距离地表面50 cm和100 cm高度时,各固沙林周围平均风速降低百分比均表现为30年生梭梭林>40年生梭梭林>柽柳林>20年生梭梭林>白刺,除白刺外各固沙林风速降低幅度均介于14.55%~25.14%,说明植株较高的固沙林其中部的防风效果较好,而植株低矮的白刺其上部的防风效果显著减弱;在距离地表面200 cm高度时,各固沙林周围平均风速降低百分比均表现为柽柳林>40年生梭梭林>30年生梭梭林>20年生梭梭林>白刺,各固沙林风速降低幅度较100 cm处减小,而白刺风速降低幅度较100 cm处无明显变化,说明植株的高度对防风效果有显著影响。不同林龄梭梭林背风面各测点的风速降低幅度的均值随着林龄的增长由12.66%增大到20.41%,说明梭梭林降低风速的幅度随着林龄的增长而增大。

表2 固沙林周围不同高度风速变化Table 2 Variation of wind speed around the sand-fixing forest with different heights

表3 固沙林周围平均风速降低百分比Table 3 Reduction the percentage of the average wind speed around sand-fixation forests

注:同列大写字母不同表示同一高度的不同固沙林风速降低程度差异显著(P<0.01); 同行小写字母不同表示同一固沙林在不同高度风速降低程度差异显著(P<0.01)。表4同。

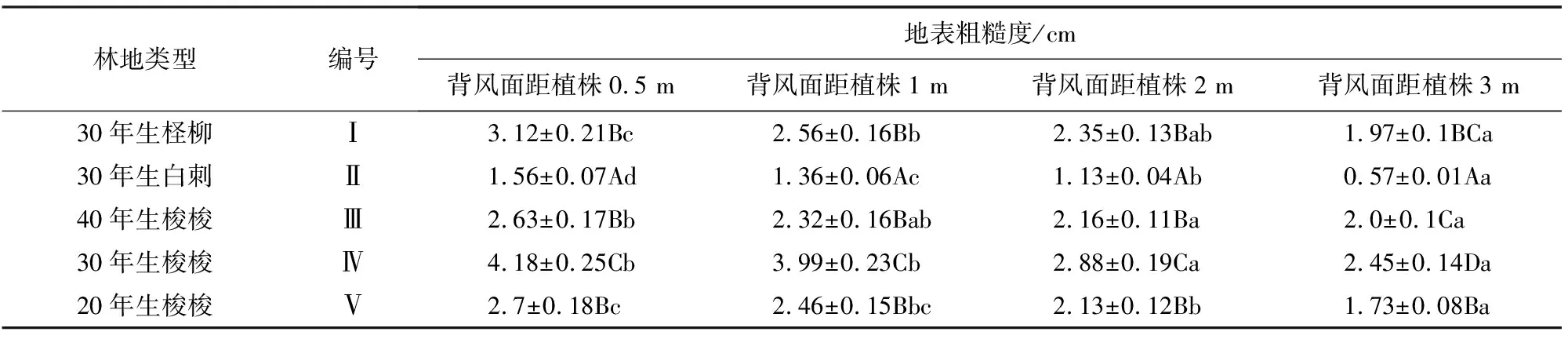

2.4 固沙林对地表粗糙度的影响

由表4可以看出,不同固沙林位置不同,其地表粗糙度不同。各固沙林背风面距离植株越远,地表粗糙度逐渐减小,防风蚀作用越弱;背风面距离植株越近,粗糙度越大,防风蚀作用越强。各固沙林地背风面地表粗糙度变化范围在0.57~4.18 cm,以30年生梭梭林最大,白刺最小。经测定,对照裸沙地的地表粗糙度为0.14 cm,可以看出,各固沙林的地表粗糙度均大于裸沙地,说明裸沙地建立植被后,极大的增加了地表粗糙度,显著提高了土壤的抗风蚀能力。不同林龄梭梭林背风面各测点的地表粗糙度的均值随着林龄的增长由2.25 cm增大到3.38 cm,说明随着梭梭林龄的增长地表粗糙度逐渐增大。

3 讨论

民勤绿洲边缘固沙林对近地表风沙具有明显的阻风拦沙作用,流沙上建立植被后,每次风通过固沙林时,植被的地上部分可以分解风沙流,在有效抬升流场的同时分散近地表气流中的风动量,引起近地表风速廓线的变化,固沙林枝干的阻碍作用和消能作用削弱风沙流的前进速度从而减弱风对地表的吹蚀,进而控制流沙减小危害[2],而固沙植物凋落的枯枝落叶可以保护地表土壤不被吹蚀,避免了风对地表土壤的直接作用[3],因此,风向及距离植株远近不同,固沙林防风固沙的作用不同[14]。本研究中,在固沙林迎风面距植株1~3 m,各固沙林对地表风沙流流量和风速的影响较小,均出现风蚀现象,且距离植株越近,其风蚀深度逐渐变小;在迎风面和背风面距植株1 m内,风沙流流量和风速显著降低,且固沙林背风面风沙流流量和风速的减小程度大于迎风面的减小程度;固沙林背风面距植株1~3 m,风沙流流量和风速略有增大,随着背风面距离植株越远,其风积厚度变小。民勤绿洲边缘流沙上建立植被后,随着地表风蚀和风积作用的进行以及地表枯落物的分解转化,固沙林的机械组成发生变化,粉粒、黏粒含量增加,容重、孔隙度等物理性质改善,土壤中有机质含量和微生物数量等显著提升,可有效的改良风沙土的土壤质量[15]。

表4 固沙林周围不同位置地表粗糙度Table 4 The roughness of the surface around the sand-fixation forests at different locations

固沙林的枯落物被土壤中的微生物分解形成腐殖质,增加了土壤团粒和胶体结构,使土壤颗粒胶结形成团聚体,保护土壤不易被风吹蚀,而固沙林的根系等地下部分可以固着土壤,起到固沙防蚀的作用[16]。本研究中,不同树种固沙林风沙流流量和风蚀深度均表现为裸沙地>白刺>20年生梭梭林>40年生梭梭林>柽柳林>30年生梭梭林,主要是因为不同固沙林枯落物的分解量不同,根系的生长情况和分布特征也不尽相同,使得地表土壤形成团聚体的量产生差异,进而造成其固沙防蚀的作用不同。

随着固沙林林龄的增大,植被覆盖度逐渐增大,有效的降低了林地内的风速和土壤的蒸发量,显著提高了林地的相对湿度,改善林地小气候的效果显著[17]。本研究中,不同林龄梭梭林风沙流流量和风蚀深度随着林龄的增长而减小,风积厚度、风速的降低幅度和地表粗糙度随着林龄的增长而增大,说明随着林龄的增长,固沙林的高度增大,疏透度减小,根系和地表枯落物增多,增大了固沙林阻风拦沙的作用,使得其风蚀作用减小,风积作用增大;40年生梭梭林发生不规律变化,主要是由于当地水资源的减少和地下水位的下降导致需水量较大的40年生梭梭林发生死亡和退化[18],风沙流流量和风蚀深度较30年生梭梭林变大,具体原因有待进一步研究。

不同植被的防风效果及对风速的影响不同,并且植被高度对风蚀的抑制作用强于植被盖度[6]。本研究中,植株的高度对防风效果有显著影响,当风通过固沙林时,由于受到固沙林本身的阻碍作用,使近地表风速减小,且越接近固沙林顶端处,固沙林对风速的影响越小,越接近固沙林中部,固沙林对风速的影响越大,主要是由于固沙林的冠幅较大,主要在中上部形成密集的冠层,而在植株的下层常为主干,分枝少[19],固沙林的这一特点,使得气流通过时,中部密集的冠层阻碍对风速的影响较大,顶端和下层对风速的影响较小。

固沙林是对土壤风蚀影响最大的外部因素之一,其保护土壤的效应主要是固沙林减轻土壤风蚀的作用,主要表现为固沙林的枝、干、叶等地上部分改变了近地表的风速垂直分布特征,增大了近地表粗糙度,进而大大降低近地表的风速,减小风沙流流量,影响到近地表的蚀积状况,起到阻风拦沙的作用[19]。本研究中,各固沙林地背风面地表粗糙度变化在0.57~4.18 cm,以30年生梭梭林最大,白刺最小,且均大于裸沙地。各固沙林背风面距离植株越远,地表粗糙度逐渐减小,说明民勤绿洲边缘的固沙林可以有效增大地表的粗糙度,且距离植株越近,粗糙度越大,防风蚀作用越强;反之,距离植株越远,粗糙度则越小,防风作用越弱。因此,固沙林可以增大地表的粗糙度,从而达到保护地表土壤的作用。

4 结论

1)固沙林保护土壤的效应取决于树种类型及树龄,且保护效应在迎风面和背风面差异显著。梭梭林与其他固沙林相比防风固沙效果明显,是当地值得推广种植的防风固沙树种。

2)不同树种固沙林降低风沙流流量和减少风蚀深度的效应均表现为30年生梭梭林>柽柳林>40年生梭梭林>20年生梭梭林>白刺>裸沙地,且随着梭梭林龄的增长,30年林龄时达到最大,40年林龄时均有所下降。

3)不同林龄梭梭林背风面各测点的风积厚度、风速降低幅度和地表粗糙度的均值随着林龄的增长分别由0.21 cm、12.66%、2.25 cm增大到0.5 cm、20.41%、3.38 cm。

4)各固沙林地背风面地表粗糙度变化范围在0.57~4.18 cm,以30年生梭梭林最大,白刺最小,且均大于裸沙地,背风面距离林木越远,地表粗糙度逐渐减小。

5)植株的高度对防风效果有显著影响,越接近固沙林中部,固沙林对风速的影响越大,越接近固沙林顶端处,固沙林对风速的影响越小,林木背风面中部的风速降低幅度是顶端处的1.16~3.99倍。