少数民族教育经费问题初探

丁苗苗

(中央民族大学 北京 100081)

建国以来,特别是党的十一届三中全会以后,我国少数民族教育事业有了很大的发展,对于少数民族地区的经济发展和社会进步起了积极的推动作用,但是由于民族地区恶劣的自然地理和封闭的社会环境等因素,制约着民族教育事业的发展。从自治区、自治州、自治县,财政大都靠国家的补贴来维持,对教育的支持非常有限。当前民族教育的突出问题是,办学条件差、难以保证基本的教学需要,与内地差距不断扩大。加上民族地区居住分散,学校的人员编制和经费开支均大于内地学校,而且少数民族文字教材品种少、印量少、成本高每年亏损上千万元;许多贫困地区的中小学实行减免学杂费和课本费以及寄宿制学校学生的生活和教师的地区补贴,又需要增加许多特殊开支等等,增加了民族教育经费的压力,抑制了教育事业的发展,严重阻碍着整个民族地区的经济和社会进步。

本文在充分吸取和借鉴已有研究的基础上,重点提出了我国民族教育政策现存问题,并加以浅析。希望借此为进一步发展民族地区的教育事业,推动民族地区经济与社会的全面发展做出有益的探索。

关键词:民族地区;义务教育;公用经费;经费投入

面对新的形势与挑战,我国的民族教育经费政策也面临新的调整与转向,虽然国家根据民族地区实际,采取并制订了一系列行之有效的民族教育政策,并取得丰硕的成果,但也存在不足。因此,需要通过大力培养少数民族干部政策的创新、增加对民族教育经费投入政策的创新、多种形式举办民族教育政策的创新、培养本民族教师队伍以及学生德育工作政策的创新的创新等路径,促进中华各民族文化的融合与发展。根据新的财政体制,统筹安排并恢复和发展少数民族教育所需资金,增加对民族教育经费投入政策的创新、多种形式举办民族教育政策的创新,使得少数民族地区教育事业快速发展。

我国少数民族教育经费使用中现存的问题大致有以下几点:

(一)教育经费缺口大

由于历史和地理原因,少数民族地区义务教育发展水平还相当滞后。但现行的教育经费投入制度始终未能从根本上解决少数民族地区教育发展的问题,究其原因是未能体现少数民族自身的特殊性。西部民族地区多为贫困地区,受贫困影响,少数民族教育水平十分落后。截止2002年底,全国民族地区699个县级行政区划单位中,只有358个县(旗)市、区实现了“两基”目标,仅占总数的51%。在人口10万以下的22个少数民族中有12个民族达到小学文化程度的人口比例不到全国平均水平的一半。究其根本原因主要是教育经费投入严重不足。以双江县和沧源县为例(表1),可以看出少数民族地区教育经费缺口很大,沧源县高达1亿多元,而同期汉族地区国家级贫困县—重庆城口县的教育经费缺口才5760万。由于县的财政财力有限,两县教育支出占财政总收入的比重已是很高,双江县达75.9%,沧源县达92.4%。但教育经费仍存在巨大缺口,双江县、沧源县政府已连续三年没给学校划拨任何办公经费。在所调查的10余所中小学中,由于没有水电费,有的学校又回到煤油灯时代,学生晚上点蜡烛或者油灯上自习。不少村小为了省钱,迫不得已将办公电话也停了,学校维持正常运转已十分艰难,一当地教育局曾叹息道“有时真想让学生回家算了”。

表1 少数民族自治县2003年财政收支情况 (单位:万元)

(二)民族教育专款种类多与数量少的矛盾突出

国家通过政策倾斜,帮扶少数民族教育的发展,特别是税费改革和取消农村教育经费附加后,中央和地方增拨了许多种类的教育专款,也加大了财政转移支付的力度。但由于运行机制本身的不合理,种类繁多的教育专款与各民族自治县所得教育专款总额太小形成了巨大反差。2007年用于少数民族地区的专款达27项之多,但双江县仅获得409.79万元,平均每项教育专款分配额15.18万元,占年度专款总额的5.7%。沧源县也仅分配到664.55万元,与缺口的1亿多教育经费相比,上级的教育专款只能是隔靴搔痒。不仅如此,教育专款还常常被挤占、挪用、克扣。

表2 民族自治县教育专款历年分配比较情况

(三)“三免政策”背离民族教育实际情况

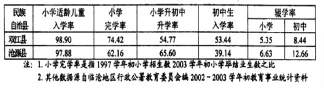

少数民族自治县多为国家级贫困县,截止2002年底全国民族地区仍有341个县未实现“普九”,占总数的49%。在这些多为寄宿制和半寄宿制的少数民族学校,学生除了要交书本费和杂费,还要交粮食给学校。多数学生由于家庭贫困不仅不能交齐书本费和杂费,连在学校吃的粮食都交不上,多数适龄儿童仍因贫困而失学。失学率和辍学率居高不下,严重影响了民族地区“普九”的实施。从表3来看,小学适龄儿童入学率很高,但从小学和初中的入学率来看,几乎一半的人都没有读完九年义务教育,沧源佤族自治县初中生入学率仅为39.14%。从小学完学率也可以看出,少数民族学生流失率很大,对云南双江县勐勐镇千福村的实际调查结果更是惊人。该村读完6年小学的只有24.3%,多数读到小学三年级就辍学了,初中的入学率更低,该镇的初中生入学率仅为37.8%,辍学率高达70%以上,文盲、半文盲人数比例不断增大,其原因多为家庭贫困。双江县农村全年人均纯收入仅810元,沧源县农民人均纯收入仅为893元。且少数民族家庭多为二孩和三孩;但面对“一费制”后小学每期60元的教材费和20元的杂费,90%以上的家庭表示不能接受。

表3 云南省临沧地区少数民族受教育情况(2003)

为了加强少数民族地区教育投入的倾斜力度,国家专门出台了“三免”政策(免杂费、课本费、文具费),对人口在10万以下的少数民族和藏族地区学生实行“三免”,以确保贫困学生实现受教育权利。但政策只以人口数量作为依据,严重脱离了实际情况。如佤族也属于国家应帮扶的对象,只因人口数量不符合标准而导致大范围的失学和辍学。这种政策只能照顾到极少数的学生,有点“撒胡椒面”的意味,并不能从根本上解决少数民族教育投入短缺的问题。如:2003年沧源县获“三免”教育经费共106.20万元,对68所学校的1700名初中生和4500名小学生分别减免了人均42.5元和67.5元,相对2003年11445人在校民族学生而言范围显得太窄。

(四)地区间经费投入不均衡

(1)教育支出在东、中、西部差异明显。受历史和现实的各种因素的影响,改革开放以来,我国东、中、西部地区经济发展水平差距急剧扩大,地区间经济发展水平差距导致了教育投入水平间的较大差距,加之各地方政府对教育的重要程度认识不一致,使得教育支出差异进一步扩大。这种教育支出的区域性差异恰好反映了我国东中西经济发展水平的差异。正是因为其经济的不发达,导致了地方教育投入的匮乏,无法满足发展教育所需的基本资金,很难吸引到优秀的教育人才,致使教育水平的低下。

(2)城市与农村之间差异明显。长期以来,我国农村教育一直处在投资不足的状态,农村普通中小学的人均预算内经费一直低于全国平均水平。教育经费不足,造成了农村教育设施、教育条件、教育人才的严重落后。严重制约着教育条件的改善和教育资源,特别是优质教育资源的扩展。

(3)教育支出结构不合理。高等教育经费的投入占比过高,所占比例不仅高于与我国同档次的低收入国家,还高于发达国家。几乎都由政府提供,能够真正接受到高等教育的人,在 总人口中所占比例并不大,因此,在经费上,显得高等教育的投入有些偏高。而提高国民基本素质的关键并不在于高等教育,而是在于初等教育上,相对于我国庞大的人口基数,教育支出对于高等教育的支持力度有些偏高,由此也从一个侧面反映出初等教育投入经费的相对不足。

(五)教育腐败

教育腐败是指在教育领域中掌握公共权力的公职人员在行使权力的过程中,违反制度规则谋取私利的行为。教育腐败的主体是教育公职人员,客体是公共权力,两者缺一不可。教育机构虽然一向都以“清水衙门”自居,但由于社会上不良风气的影响,社会中的一些腐败现象在教育系统中也日渐盛行。辽宁抚顺市六中领导班子贪污案也是震惊全国,校长、党总支书记、教导主任及三名财务人员串通,在1996年8月至1999年8月之间,将学校账外资金107万私分;2013年浙江大学环境与资源学院愿常务副院长陈英旭将1022.6646万元专项科研经费套取或变现,非法占为己有。教育腐败比比皆是,2012年国家财政性教育经费支出将首次达到占国内生产总值4%的目标,初步测算为2.2万亿元。国务委员刘延东日前强调,一定要把钱管好,确保资金安全,决不允许出现奢侈浪费和贪污腐败行为。加强对落实4%目标的教育经费使用情况的检查监督。要完善规章制度,严格教育经费的申请和批准制度,完善各级各类学校财务制度和会计制度,推进高校总会计师委派制度,增强决策过程的规范化、公开化、透明化,做到过程有监督,事后有评估,坚决制止和杜绝教育经费被套取或滥用。

教育腐败严重危及教育机会的公平分配,危及贫困学生的入学权利。同时影响了教育资源的有效配置和育人功能的发挥,破坏社会风气。

高等教育经费来源多元化的具有必要性与可行性。由此,提出以下建议:

1、针对教育经费缺口大问题,中央特设少数民族教育专项补助经费,并鼓励多渠道增加民族教育的投入。调动各级政府和广大人民群众办教育的积极性,坚持国家扶持与自力更生相结合的原则,多渠道增加民族教育的投入;争取从各项少数民族补助经费中挪出一部分经费办教育;争取社会各方面支持民族教育的发展。改革开放以来,随着社会主义市场经济的发展,高等教育财政体制进行了一系列深刻的改革,多渠道筹措高等教育经费的新格局正在逐步形成,包括中央政府投入,学杂费,高校助学资助体系,科研经费等。这种多元化来源格局是由发展社会主义市场经济的客观要求所决定的。

2、针对教育经费投入不合理问题,首先,应该按照我国社会经济的发展,确保义务教育财政投入的适度增长,逐步的调整我国义务教育财政投入中资金的分配结构,借鉴他国先进的教育财政管理模式,确保义务教育财政支出的充足与均衡。其次,完善我国义务教育财政投入资金的监管,确保义务教育阶段学生经费、师资水平以及学校建设水平的均衡。建立相应的问责制度,并对义务教育经费的预算编制以及执行进行全面的监督,确保义务教育投入经费能够及时的全额拨付。同时,应该完善义务教育经费信息的公开,重点公开义务教育资金投入规模、结构以及成效,通过社会公众对义务教育的收支状况进行公开,督促管理部门严格确保义务教育经费投入的公平性。最后,调整农村义务教育中的公用经费拨款额的方法,采取权重分配的方法提高公用经费总额。应该注意采取差异化的财政投入,采取优先发展的模式,集中财政经费支持农村薄弱学校的标准化建设,为弱势群体享受公平、均等义务教育提供基本条件。按照不同区域、城乡以及受教育群体之间的差距,合理的配置财政转移支付资金,以确保不同区域不同群体在享受义务教育公共服务资源方面的均等性。

3、针对资源配置不合理问题,可实行义务教育财政转移支付制度。采取计划和市场相结合的方式,兼顾公平和效率两方面的要求,即高等教育资源的配置使社会不同群体得到公平对待的同时,有利于激励高等教育系统在资源筹集和使用中国提高效益。高等教育资源配置方式首先取决于高等教育的性质,在社会主义市场经济的条件下,高等教育是属于准公共产品的范畴。一方面,高等教育对整个社会的进步和经济的发展具有极其重要的意义,读高等教育的投入是社会收益很高的投资。另一方面,接受高等教育对于个人来说,也有很高的个人收益率。因此,高等教育服务在消费上具有一定程度的竞争性和排他性。

在教育经济学中,“利益获得”和“能力支付”是最为重要的两条原则。“利益获得”原则即谁从高等教育中受益,谁就应分担高等教育的经费,获得的利益越多,分担的费用越多。“能力支付”原则即所有从高等教育中获益的人,都应按其支付能力大小分担教育经费,能力越大,分担越多。教育不仅使社会受益,而且使个人受益。从高等教育中受益的个人及社会的有关方面获得的利益和支付能力分担一定的高等教育费用是具有坚实理论基础的。设立这一制度的直接目的在于对落后地区的教育财政和教育资源进行补助,从制度上解决义务教育财政不平衡的问题,最终实现教育公平。

4、针对教育腐败问题,应该增加对权力的约束与监督,提高查处腐败的概率,实行校务公开,强化民主监督,教职工参与学校民主管理的制度化建设落到实处。使提高教师的合理收入和福利待遇,从而有效抵制诱惑,大大减少了教育腐败的问题。

民族教育是民族地区发展之根本。民族教育的成效如何将直接影响到国家发展之根本,少数民族教育经费以及各项专门用于发展民族地区地区的补助费则是民族教育发展的物质基础和前提。因此,国家对于民族教育的重视与日俱增,对经费的拨放和投入也在逐渐增加,与此同时,对于少数民族教育经费的管理和使用也日趋科学化和合理化。

少数民族地区教育在很大程度上是“多元一体”的多元文化教育,与其它贫困地区相比有着更特殊的战略意义。同时,“木桶理论”告诉我们,整个中华民族教育的发展取决于木桶中最短的那一块— —少数民族教育的发展。因此,在新的社会经济转型时期,对少数民族地区教育投入体制、投入方式、投入渠道、投入比例等方面应采用特殊政策,甚至可通过建立新的法律制度来保证这一“特区”义务教育经费的投入,超常规地促进少数民族地区义务教育的发展。