武士阶层在近代日本社会动员中的作用及启示

,

(1.浙江理工大学科技与艺术学院,浙江 上虞 312369;2.金鹏控股集团有限公司,安徽 滁州 239001)

19世纪初期日本天保政权内忧外患,气候异常致使农业严重歉收饥荒严重。危机通过天灾的形式加剧了“人祸”,政府的合法性受到严重质疑。与此同时,1853年美国将军佩里到访日本要求通商,打开了日本的门户,日本自此卷入了世界资本主义大潮,传统社会面临着巨大的现代化危机,外在的示范效应和内在的合法性危机共振明显。中下层武士发起的“尊王攘夷”的“王政复古”运动,推翻了德川幕府的统治并于1868年建立了明治政府,随即开启了自上而下的“明治维新”。“明治维新”力求日本在政治、经济、军事、文化上以西方为标杆,经过三十年左右的发展取得了巨大的成就,并在短时间内分别超越清朝和沙皇俄国,国际地位空前上升。基于中日两国现代化起步时间相近(日本实际上近代化起步要晚于中国,中国在1840年鸦片战争后就开始了现代化的步伐)和文化相似等因素,很多学者在分析中日两国现代化差异时,将原因归结为日本向西方学习先进制度,而中国只停留在“器物”层面。这一分析在一定程度上解释了两国现代化的结果,但无法阐明制度变革的动力所在。本文试图从社会动员的角度,分析近代日本由传统社会向现代化社会转型过程中武士的作用,以及其现代化道路与中国清末社会的差异和启示。

一、社会转型的合法性困境和体制性障碍

在规范层面上,关于明治维新后日本的国家性质一直存在着争论,争论的两派为“讲座派”和“劳农派”。前者强调明治政府是封建绝对君主制国家,“劳农派”则坚持明治政府是资本主义君主制国家的政治属性[1]。无论是封建专制国家还是资本主义君主制,都无法解释日本现代化成功的根本原因,因为制度从建立到释放效能不是一蹴而就的,需要一个过程。

明治维新后日本虽有西方政治制度之形而缺乏西方政治制度之实,天皇不但至高无上,而且法理上垄断了权力源头;议会权力相当弱小处于虚位,这一权力格局一直持续到二战结束。明治维新的20年间,资本主义特征不明显,大部分企业为官办性质,很多非政府企业如三井商社等也在政府牢牢控制之下。政府对国防工业的投资表现出浓厚的兴趣,“官办”非军事工业亏损严重,非政府“工厂”发展缓慢*1884年开展的非政府“工厂”调查显示:1881家“工厂”中有1237家位于农村,超过三分之一的“工厂”雇工不到5人,只有176家“工厂”雇工超过50人;只有72家“工厂”使用蒸汽动力,47%的“工厂”使用水力,其余的完全使用人工。见:詹森.剑桥日本史:19世纪[M].王翔,译.杭州:浙江大学出版社,2014:564.。日本经济并未表现出因改革而带来的增长,通货膨胀和贸易逆差依然相当严重,“流通的纸币币值对铸币已经打了70%的折扣”[2]。

二战后,本尼迪克特[3]开启了关于日本国民性的研究,并与日本现代化研究相结合,试图从文化角度捕捉现代化的动因和机制,也推动了日本学者对这一问题的自省。丸山真男[4]为集大成者,认为天皇制不仅是现代化的“机轴”和国体,也是意识形态和“制度精神”的保证,肯定了天皇制及其传统在社会转型中的高度价值。加拿大学者诺曼[5]102-103基于文化视角对日本的现代化进行了研究,从社会结构上把握日本现代化的政治动力,认为“军事”官员和政治“官僚”虽属于专制的成份,但确是社会“进步的先锋”和“现代化的前卫”。

此后,巴林顿·摩尔和斯考切波都有关于日本现代化的研究,但都是基于农民和地主阶级的视角。斯考切波[6]114认为日本明治维新的成功的重要原因在于日本“缺乏一个政治上强大的地主上层阶级”。巴林顿·摩尔[7]475否定了农民阶层的“历史客体论”的观点,认为现代化的进程成功与否与农民起义密切相关,平息农民起义的关键原因在于日本土地精英维持了传统农业社会不至于被摧毁。

无论是从文化视角,还是从政治结构上,都强调了社会转型过程中的秩序和效率供给。传统社会的现代化道路往往是因其政治发展的内在逻辑产生的必然结果。因此,本文认为,分析传统社会的现代化过程应将其放置于社会转型的大背景中,而不落于现代化本身之窠臼,在对近代中日两国传统社会现代化道路进行比较时,便会发现清朝政府并不具备社会转型的需求和社会动员的条件,而日本的武士阶层和武士道价值体系则克服了政权的合法性困境和官僚阶层的体制性障碍两大政治弊端,成为日本社会动员成功的关键因素。

二、武士阶层:日本体制内动员的关键变量

“公卿与武家同心,下及庶民,各遂其志,人心不倦”[8]。日本社会转型的成功在于其自上而下的社会动员,明治维新具备了支撑社会动员的合法性认同,并且领导阶层与普通民众基于利益共享、一致的价值观而冲破了官僚利益集团的藩篱。武士阶层便是日本现代化政治优势的源头。武士阶层不仅仅主导着社会变革,“武士道”精神还意味着政治文化和民族精神认同。

明治政府的合法性来源于天皇和武士阶层的关系。日本天皇是神道教的最高领袖,自古万世一系。天皇的精神象征地位不依附于权力和外在条件,幕府统治时期掌握大权的将军也不敢妄议废黜天皇。天皇本人没有姓氏和户籍,天皇的神性又被武士道所强调的绝对的忠君、服从和崇尚武艺的价值观所放大,并通过倒幕运动和明治政府成立等政治成果所确认。

首先,天皇在武士道价值体系中意味着真正的精神中心,所有层面价值的终极来源都被天皇垄断,日本的对外侵略战争被军国主义分子荒木称为“弘皇道于四海”,这是一种“尊圣意”、“慰圣虑”的武家文化。

其次,武士道对天皇的守护不仅仅驻足在信念层面,更外化为对天皇及明治政府的实际支持。其通过“尊王攘夷”的复古运动完成了国家的统一建设,同时武士阶层的分化为明治维新的继续提供了源源不断的人力资本。即使是“王政复古”运动中利益直接受损方的藩主,诸如长洲、萨摩、土佐和肥前等诸侯也都献出自己的封地。

再次,武士道是日本伦理体系的根基,是天皇和民众价值体系的桥梁,而“忠诚”又是武士道价值体系中的个人政治伦理。大量的小说、戏曲、评说等都以武士道为叙事背景和故事主要内容,这一系列的政治社会化凝聚了民众的意志,其所持的“忠君爱国”的信念成为了民众的内心原则和行为操守。在很多层面,武士道就像酵母那样由它发源的阶级逐渐渗透到大众,为全体国民建立起一个道德标准。这种武士准则,最初是精英阶级的荣耀,之后成为整个国家的抱负和激励。[9]最后,武士道给天皇留下了永恒的正当性归属,即便是日本战败的事实也不能动摇民众对天皇的合法性认同,日本人和“日本战俘非常清楚对皇室的忠诚与军国主义侵略战争政策是两码事”[3]23。

天皇是日本的象征,这意味着通过武士道精神搭建武士阶层和天皇的政治合法性通道便能迅速稳定住政局并组织起政府,成为日本明治维新时期“危而不乱”的一个相当重要的因素,这也是社会张力的一个重要体现。没有武士阶层的推动和拥护,走向历史舞台的天皇一定带有某种政治残疾,而非“天皇制”下的天皇。

在精神层面上,武士阶层以及身份转型后的各行业精英,自觉弥合自身与代表国家利益的天皇价值差异,并最终在物质层面上实现利益共享。这套政治逻辑首先是经倒幕运动展开的。武士阶层虽然处于社会的统治地位,但是由于幕府本身的财政恶化和自然灾害等原因,依靠官俸生活的武士们变得逐渐贫困,下层武士情况更加恶化以致成为“浪人”。明治维新前,中下层武士除了薪俸外,收入有限,生活相当困难,因此德川幕府成为了没落的武士阶层与天皇的同一政敌。因而武士阶层除了对天皇的忠诚外,还通过发动政变推倒了幕府统治,将大政奉还天皇,建立了中央集权制国家,结果对于其双方都是直接受益的。

德川幕府时期,武士身份并不能带来多少实际利益,而且武士们还被禁止从事商业。从德川政权中期开始,不少对俸禄不满的武士主动斩断了与领主的纽带关系,或者通过与商人阶层的联姻来获得生活的改善。1869年,明治政府通过立法取消了武士的身份,同时政府为此支付了一定的补偿金,武士可以正常地投入到商业、农业等各行业中去,在经济上获得了更高的报偿。所以,明治政府的政策虽然激进,却没有招致大规模的武士反对*西乡隆盛领导的“西南战争”虽然有部分武士不满废除其特权的原因,但也有政见之争的因素,并且很快被平息,也没有其他藩的加入,这说明了明治政府的合法性。。

官僚制在明治政府建立前后一直存在,并且随着全国性政权的建立迅速膨胀。官僚集团特殊利益的存在,能够说明德川幕府晚期统治失效的原因*当时日本并非只有两个政府,甚至连幕府也有两个,一个是身在大阪和京都地区的德川庆喜本人,另一个是江户的以德川氏为中心的更加官僚化的政权。见:詹森.剑桥日本史:19世纪[M].王翔,译.杭州:浙江大学出版社,2014:331.,却不能够解释为何明治政府中庞大的官僚阶层特别是来自幕府晚期的同一批次官僚并没有阻碍中央政府的全国性动员。关键原因是明治政府的内阁主要成员都有武士背景。明治前后很多领导人多为下级武士出生*下级武士出生的明治前后领导人中包括三条实美、仓岩具视、大久保利通、五代友厚、西乡隆盛、松方正义、高杉晋作、山县有朋、广泽真臣、福冈孝弟、坂本龙马、江藤新平、大隈重信、副岛种臣、大木乔迁、胜海舟等。,不仅首任内阁首相伊藤博文是下级武士出生,而且“直到20世纪,作为明治维新领导的武士官僚们一直保持着对国家机构的控制权”。[10]1876年,官吏总数为23135名,其中前武士共计17935人,占据77.5%。这一比例持续到明治十三年一直保持在73%以上。[11]基于对天皇合法性的认同,这一官僚阶层本身具有的文化和身份共识得到充分发挥。同时作为一个知识和领导阶层,武士阶层独立并有效控制其他各个阶层而获得了自主性[10],因而要实现“殖产兴业”和“富国强兵”,社会动员是必不可少的。

三、武士阶层的分化与体制外的动员

前武士阶层中的精英牢牢控制了体制内的权力,天皇和中央政府整合了官僚集团的利益,体制内向体制外的通道已经打通。明治政府废除了武士制度,武士阶层迅速分化并且渗透到各个行业。作为最主要的知识阶层,他们为日本政治、经济、军队和教育等源源不断地输送人才,起到了中坚作用。1880年日本大约有79%的科学家出生于武士,到1900年具有武士背景的科学家仍然高达54%的比率。[12]体制外存在两个最重要的阶层——最活跃的商人阶层和人数最多的农民阶层,对这两个阶层的动员是基于他们自身的优势和国家需要相结合。富国强兵需要商人阶层的加入,更要求建立一支归属中央的常备军,农民阶层为此提供了最主要的兵源输出。

(一)重商主义

明治宪法取消了阶级差别,赋予了商人平等的权力,释放了商人阶层的整体活力。但商人在面对前武士和政府公务人员还是谨慎有余,因为制度的实施并不能立刻消除事实上的不平等。对商人的社会歧视根深蒂固,工商业为此需要承担额外的社会责任。商人阶层对政治官僚表现出强烈的顺从[13]。明治政府利用了商人阶层的心理短板,吸引他们为政府服务。但明治维新之后的很长一段时间内私人资本主义发展缓慢、技术落后。特别是明治初期经济形势很严峻,金本位制的黄金储备不够,致使刚刚发行的日元贬值,甚至是在交易市场上不被认同;对外贸易逆差严重,黄金流失严重,这又加重了日元的持续贬值;西方国家直接在日本设立进出口经销商,直接压制了日本进出口贸易的发展;财政收支严重失衡等。毫无疑问,重商主义满足了明治政府对国家的一切想象。

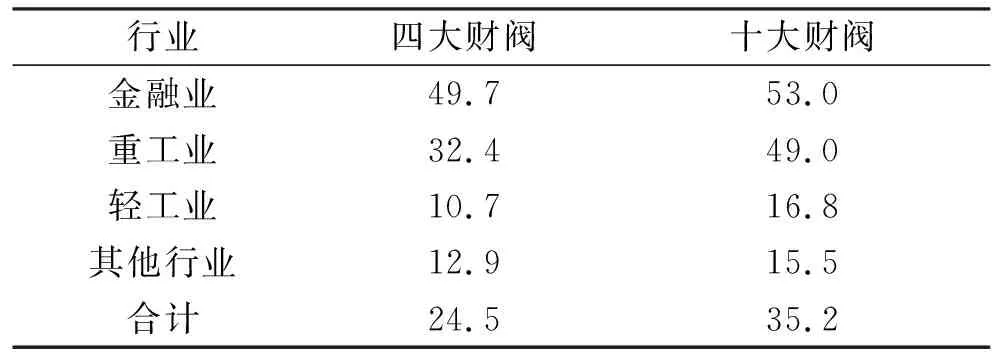

对重商主义的动员不仅仅停留在政策导向上,政府深度介入到商业中。通过建立官办工厂,扶持并控制财阀集团,利用财阀为日本政府服务。表1反映了1928年日本四大财阀(三井、三菱、住友、安田)的实力状况。四大财阀作为政府控股企业的代表,在日本国民经济中占据较高的成分并成为国家重商主义的表征。建立国有银行和国有控股银行,既可以直接服务于“殖产兴业”的企业贷款,又可以凭借正金银行的海外业务优势以货物为抵押贷款给实业商。这一环节中,日本政府要求驻外使馆代为保管并妥善运回贸易所得金银货币,可谓进行了最彻底的资源整合和动员。正金银行虽为民间集资发起的银行,但实为政府控股,“政府资金占正金银行的50%以上的压倒性优势”[14]。

表1 1928年末四大财阀企业集团占全部企业实缴资本的比率 %

注:资料来源:持株会社整理委員会.日本財閥の解体資料[M]东京:持株会社,1950:468-469.

之所以认为明治政府发展经济的努力是重商主义的高度动员,是基于财阀的组成以及财阀经济活动很多时候明显违反了市场盈利原则。首先,德川幕府以来商人与武士阶层一直存在着共生关系,武士接受商人过继过来的孩子以此换来生活水平的提高,商人也可以提高自身的社会地位。明治维新后,武士身份和特权取消的同时也提高了商人的社会认同,武士转化成商人的障碍更小了。历史上不少中下层武士一直都有从商的经验,而且因为对倒幕运动的贡献和取消武士制度得到了国家的报酬和补偿金,大量的士族企业家相继出现,进入新型实业和金融行业。1878年(明治十一年)日本国立银行共有股东34360人,其中平民股东4730人,拥有股金总额887.9万元;而华士族*1871年日本取消旧身份制度,将国民分为皇族、华族、士族、平民四等。华族主要包括原来的高级宫卿和武士中的大名;士族主要包括原来的中下级武士和宫廷中的中下级事务官。股东29630人,拥有股金总额3518.2万元。华士族股东占总人数的86%,出资占总金额的77%*数据来源:菅野和太郎.日本公司企业发生史的研究[M]东京:经济评论社,1966:668.。最为关键的是,很多前武士们最后发展成了金融寡头和行业巨头,虽然数量很少,但在日本经济中起到了至关重要的作用。“这批以武士背景而转为新型企业最成功的是土佐在长崎发展业务的岩崎弥太郎。在他领导下的一批武士组织了航运公司,日后成为日本第二大财团的三菱会社。”[15]除此之外,安田、浅野等企业也是以武士背景而发展起来的,民间大商号三井在明治维新后也吸纳了很多武士成员。其次,武士阶层分化到商人中(虽然很多时候是为了谋生),给商人植入了许多政治性观念,在国家利益与企业利益发生矛盾时,秉持忠君爱国观念的商人武士能够迅速决定为国家服务。“到了1890年,日本已有440人,其私有财产超过50万日元。这些金融企业界人士,如上所言,多具武士背景,或是武士家人,其精神态度皆与武士相同。他们从事实业的目的,是为国家和社会服务。为了国家的前途,对自身的利益和公司的利益,皆可抛弃不顾。他们看政府为自身的合作伙伴而非竞敌。他们认为站在自己岗位上达到富国的目的,与在朝之官员同样是对国家的贡献。”[15]再次,他们卷入到北洋政府贷款(而且很多贷款明知是无法收回成本的)、孙中山的革命运动以及其他有政治献金嫌疑的捐款中,这种带有极强的政治功能的活动绝不能仅仅从财阀寻求排他性市场特权来解释。还有些财阀则直接和日本军方合作,例如三井、三菱等,日本国内国外战争都有财阀集团的身影。在被日本殖民过的韩国也能发现垄断企业的政治属性,例如韩国现代集团在与朝鲜的政治互动中承担着韩国政府所具有的政治功能。

重商主义由于武士的加入使得社会动员在商人中能够轻易实现,巴林顿·摩尔认为庞大数量的武士能够成功转型为商人的很少[7]219-232,他明显低估了这种转换的意义。首先,正由于武士的加入使得商业阶层得到了政府的信任和支持,也是由于武士作为中坚阶级沟通上下的能力,能得到社会面更为广泛的支持,工商业阶层的社会地位得以提高。其次,士族进入工商业的重要性还在于维新后旧商人阶级在整体上出现了衰落退缩的趋势,若无士族充实这一队伍,给工商界注入新的活力,起码在维新后的一段时间内,日本将缺乏发展资本主义所必须的企业家集团[16]。更重要的是,19世纪末20世纪初,日本经济主要掌握在至关重要的几个财阀手中,他们有些与武士有直接联系,有些财阀本人即为大名或者前武士出身。某种程度上,与其说国家对商人阶层实行重商主义的动员,不如说是前武士阶层重新塑造了商人阶层的构成,用一种国家至上主义的原则取代了通行的市场经济原则,即便这种塑造可能是无意识或者是迫于生计的结果。他们将自身的信仰、优势与政府对他们的信任有效结合起来,忠实地执行政府富国强兵的政策。

(二)义务兵役和全民教育

明治前,农民阶级一直被排除在体制之外,政治地位低下,农村也是相对自治的。作为人数最多的一个阶级,农民阶级的整体性动员事关明治维新的成败。对农民动员的意义在于:首先是为资本主义的发展提供自由劳动力。明治政府取消了等级制度,实行了土地私有产权制度和货币地税制度,并且一律按地价的3%征收地税。这些措施使得农民缴纳的地税过度依附于市场粮食价格,无论是丰收还是歉收,农民手中都没有过多剩余的粮食。“自1883年至1890年因滞纳地税而受到公卖土地处分的农业生产者计有三十六万七千七百四十户。在这个数目中,因贫穷而不能缴纳地税的占77%”。[5]144大量农民失去了土地并负债累累,他们流向城市成为工人无产者。其次,通过实施义务兵役制,中央政府建立了一支中央常备军一举解决了无兵可用的难题,也彻底瓦解了封建制存在的基础。新式军队在西南战争中体现了优越性,镇压了萨摩藩的暴乱,巩固了中央集权和政府的社会动员能力。

对农民的广泛动员实质是剥削农民以完成资本主义的积累,义务兵役制的实行也是完成国家建设、发展资本主义统一市场的需要。明治初年,农民起义数量众多,很多文献记载了1868年到1872年间发生的共计343起农民起义事件*数据来源:Aoki K.A Chronological Study of Peasant Uprisings[M].Tokyo:Shinseisha,1967:36.,但是据爱荷华大学的史蒂芬·弗拉斯特教授分析,绝大部分起义都来自于对地价丈量的质疑,而不是逃避税收本身,否则无法解释1870年后农民起义数量迅速减少的事实(与地价核准工作结束时间大致相当)。为什么针对农民的剥削没有威胁到新生政权?“没有发生革命的原因更多的应该归结为日本社会将没有财产的人和拥有财产的人联结在一起的一系列纽带,这些纽带有助于维持社会的稳定。”[7]272武士道伦理价值内化为对政权合法性的高度认同和对阶级本位的安守。只要合法性得到了确认,任何例外都可以得到解释。同时,明治政府承袭了幕府时期农村的管理机制,通过乡村首长(村长)管理制度和五人小组的“保”来管理农村。

武士阶层的分化与征兵制和义务教育制相结合,将中央政府的政策精神和共同价值观内化于农民心中。义务教育的普及,使得武士作为主要知识阶层,能够将自身知识和忠君爱国的政治理念传达给社会,从而起到了社会动员的作用。1882年,日本中学教职员中的80%、初等学校中的40%是士族[17]。作为最主要的知识阶层,大量的武士转化为教师,夯实了国家的教育体系。另一方面,1899年陆军在职军官8704人,其中士族出生的有5060人[18],占据58%的比例。武士阶层分化成社会精英,有效地向社会供给人力资源,源源不断的将知识和政治见解输送给社会,且作为享有政治地位的主要知识阶层,他们效忠于天皇,基于自身的伦理操守和天然的制度通道沟通政府和农民,植入多种有利于国家统治的政治文化。天皇通过他们的动员社会,在精神和实践上有效保持一致。

四、近代中日两国现代化道路的分野

社会转型并非一个严格的学术概念,很多关于制度变迁和现代化的理论都可以纳入到社会转型中。之所以选择社会转型作为比较分析的逻辑起点,是因为清末中国的现代化尝试并非以社会转型为目标,而是以巩固现有社会为目的。日本通过明治维新短时间内终结了长达几百年的封建制度,“从王政复古、戊辰战争、奉还版籍、废藩置县,以及随后进行的官制改革,讨幕派仅仅用三年半的时间,就基本上解决了资产阶级革命的根本问题——国家政权问题”[19],并以西化为目标,不仅涵盖政治、经济、军事、科技等,甚至事无巨细涉及最普通也是最根深蒂固的市民生活层面,例如“令军民等皆改从外国服色”[20]、“仿西国令国人以面为食”[21]、“土木建造者须以西国规矩建造”[22]等。

西方国家从封建社会向资本主义社会的转型是社会自然“生长”的结果,既没有外在示范的压力,也没有内在国家强力的主导。后发国家往往不具备成熟社会的条件,又面临着现代化的示范压力,国家和社会发展的“第一推动力”必然由国家承担,因而国家主导型往往成为与后发国家社会转型互通的主要模式。但国家主导型并不能完全概括日本明治维新的成功经验,因为社会转型过程中需要强力的推动,而政府所扮演的“第一推动力”如果不能带动社会面的互动继而形成广泛而高效的社会动员,那么社会转型就无法短时间内完成,或者失去既定方向而以失败告终。许多后发国家的国家主导型战略由于无法成功动员社会,反致政治失序、经济停滞不前。社会动员具备“赶超型”发展战略的本质特征,能在短时间内释放巨大的社会能量,从而迅速摆脱“路径依赖”和利益集团的束缚实现社会转型。

因此,近代日本的发展逻辑可表述为:在现代化危机面前,明治政府采取了自上而下的社会动员来完成社会转型。社会动员是19世纪末期中日两国现代化路径的关键分野;社会动员的成功与否暗含了中日两国政治变迁和社会转型的内在逻辑和条件。首先,政府的合法性认同是社会动员的前提,否则政府不但无法组织起有效的社会动员,更需投入相当的政治资源来提升其合法性。其次,社会动员意味着利益共享或者价值趋同,被动员的公众能够分享社会转型的成果并内化为官方主导的价值。这一过程分化为正式制度的确立和遵守两大过程,并在正式制度的基础上演化出“非正式的约束”。当人们面对转型的社会不是无法适从,而是基于“一系列嵌入其间的制度实存,才使我们不假思索地做出这样那样的选择”时[23],社会就在价值层面完成了最后的转型。再次,中央集权直接规定了社会动员贯通上下的制度通道。但相当长的时间里中央集权面对的威胁并非地方分权,更多的是从中央到地方政治系统中的官僚集团。他们的利益交叉繁杂,时而作为利益整体威胁最高统治者和中央政府,时而被更高的政治存在拆分利用。但无论如何,官僚集团作为横梗在政治系统中间的一个节点有自身的特殊利益,阻碍着社会动员。

中国传统社会明显不具有社会动员的能力,受制于政权合法性的缺失和官僚阶层利益固化的藩篱,无法演化出社会动员的机制。首先,中国历代王朝更迭频繁,宣扬“天人合一”的政制模式,一直处于合法性的自证过程,无法回应被它推翻的、自居为天命所授的前任王朝的事实,也无法逃脱自身被推翻的命运。因而这种逻辑悖论阻碍了“天人合一”普遍价值模式的转化,合法性一直都是中国专制统治者无法自圆其说的政治盲点。其次,合法性居首要地位,政府无暇顾及民生方面的政治议题,即便进入了统治阶层的议事范围也以服务合法性建构为目标。公众和最高统治者无法实现利益的共享和价值的趋同,社会动员无从谈起。再次,官僚阶层为了自身利益阻隔统治阶层和公众,政治系统在这一节点是短路的,很多民生政策被无形消弭于这一政治链路中,从最高统治者直达底层民众的政治动员的链路断裂。“帝相之争”在古代中国统治阶层中一直存在,特别是明代以来官僚阶层和最高统治者的矛盾塑造出了更加鲜明的二者交叉缠绕的政治结构。王权不仅缺乏相应的意志和能力,更重要的是文官阶层的支持是统治者合法性的重要来源,鲜有统治者不受这一阶层的利益牵绊而强行推动改革,整体的社会动员更不可能。

清末中国现代化的失败正是由于“君主政权中的官员和政治上强大的地主上层阶级之间,存在着更为复杂的相互缠绕关系”的原因[6]116。清末统治者不仅无法摆脱传统“君权神授”的合法性困境,无法破除官僚阶层的利益掣肘,甚至为了巩固统治,慈禧太后刻意培养“清流派”以牵制“洋务派”,统治阶层内部分化严重。除此之外,清朝政府还面临着以下三项合法性挑战:第一,满清异族统治的身份危机。身份危机一直是清王朝统治者的内心芥蒂,成为了统治者阶段性紧张的根源,并由此掀起了几场大小不一的“文字狱”。政治紧张感甚至会促使统治者们抓住一个个莫须有的事件进行运动式治理,藉此维持其权威,也舒展了这种阶段性紧张。孔飞力教授的《叫魂》中描述的便是乾隆皇帝对不入流的民间巫术采取的“过分的”自上而下的运动式执法。第二,异族的入侵和西方文明的示范性压力。统治阶层并不理解西方国家通商要求,他们认为鸦片战争便是外敌入侵和丧权辱国。在这种政治逻辑中,西方列强的侵入和船坚利炮等西方器物文明显然是对其合法性和有效性的巨大挑战。第三,太平天国运动的兴起和地方实力派日益坐大。在这种政治架构中,中央和地方的关系已经失去了平衡,中央到地方的政令难以保持畅通。清朝政府无法回应社会动员所需要的三个条件,现代化的失败和自身政权的灭亡是必然的。

五、结 语

本文将传统社会的现代化进程分析置于社会转型的大背景中,分析了近代日本社会的发展逻辑,即明治政府采取自上而下的社会动员来完成社会转型,而武士阶层是成功进行社会动员的关键变量。对于后发国家而言,社会转型必然要求一定强度的社会动员。对近代中日两国传统社会现代化道路进行比较发现:中国传统政权具有先天的合法性困境和官僚阶层的体制性障碍,缺乏社会转型的需求和动员机制,不具备社会动员的能力;而日本的武士阶层和武士道价值体系则克服了政权的合法性困境和官僚阶层的体制性障碍两大政治弊端,成为日本社会动员成功的关键因素。

社会转型和社会动员对于当下的中国改革具有巨大的现实意义。新常态下,中国社会转型的首要任务之一便是如何有效动员社会各阶层,凝聚最广大的社会共识,冲破利益集团的藩篱,让顶层设计对接社会落地生根。中国需以史为鉴,借鉴19世纪末日本现代化成败的经验和教训,充分发挥社会动员在社会转型中的重要作用,这也是值得后续研究者进行理论探讨和深入分析的课题。