跨伤椎固定和经伤椎固定治疗胸腰段脊柱骨折的疗效对比

谢华君

胸腰段脊柱骨折是临床常见的脊柱损伤类型, 多见于车祸、高空坠落等直接外力作用的损伤[1]。手术是目前骨科医生用于治疗胸腰段脊柱骨折的首选方案, 但选择何种手术方式仍存在争议[2]。本研究以本院2015年3月~2017年1月收治56例胸腰段脊柱骨折患者为研究对象, 对跨伤椎固定与经伤椎固定治疗胸腰段脊柱骨折的效果进行评价, 具体报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院于2015年3月~2017年1月收治的56例胸腰段脊柱骨折患者为研究对象, 术前均经CT扫描确诊为单节段腰胸段脊柱骨折且两侧椎弓根均保持完整, 后侧韧带复合体完整。研究上报本院医学伦理委员会, 经审核准予开展研究。随机分为跨伤椎组和经伤椎组, 每组28例。跨伤椎组男17例, 女11例;平均年龄(41.53±4.32)岁;伤椎节段:T128例, L111例, L29例;Denis胸腰椎骨折分型:Ⅰ型10例, Ⅱ型18例。经伤椎组男15例, 女13例;平均年龄(43.12±4.56)岁;伤椎节段:T1210例, L19例, L29例;Denis胸腰椎骨折分型:Ⅰ型12例, Ⅱ型16例。两组患者性别、年龄、伤椎节段以及骨折分型等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 治疗方法 患者全身麻醉后取俯卧位, 以骨折椎棘突为中心取后正中切口, 以伤椎为中心逐层切开, 自棘突椎板表面剥离伤椎双侧椎旁肌, 暴露骨折椎及相邻近椎体两侧椎板及关节突, 将终板完整侧作为伤椎及相邻椎体椎弓根螺钉进入口, 以达到避开骨折终板的目的。经伤椎组先将2 枚椎弓根螺钉植入骨折椎相邻的正常椎体椎弓根, 然后在骨折椎椎弓根植入2 枚椎弓根螺钉; 植入螺钉后按照受损节段的正常生理曲度安装长度适宜的连接棒, 适当撑开相邻椎体和伤椎之间的椎弓根, 恢复椎体高度, 然后锁紧螺母。跨伤椎组在经伤椎组基础上在伤椎完整侧增加2枚螺钉, 安装已预弯的连接棒后, 撑开复位, 矫正畸形。两组患者手术过程中使用C 臂X 线机透视观察椎弓根螺钉位置和骨折椎恢复情况。

术后予以常规抗感染、预防血栓治疗。术后24~48 h拔除引流管。鼓励患者下肢自主功能训练, 股四头肌等收缩或直腿抬高训练。术后2周左右依据切口情况拆线。术后1个月腰围保护下地活动。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组患者手术前后伤椎指标、疼痛VAS评分及术中指标。伤椎指标包括Cobb 角、伤椎前后缘高度, 术中指标包括手术时间、术中出血量及术后住院时间。应用VAS对两组患者术前和术后1周的疼痛程度进行评分:满分10分, 0分表示无疼痛;1~3分表示患者有轻微疼痛, 但可承受;4~6分表示疼痛程度加剧, 且影响正常生活;7~10 分表示疼痛感强烈, 严重影响患者的生活质量。

1.4 统计学方法 采用SPSS16.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术前后伤椎指标比较 跨伤椎组患者术后伤椎前缘高度为(32.34±5.31)mm, 高于术前的(19.08±3.65)mm,差异具有统计学意义(P<0.05);跨伤椎组患者术后cobb角为(9.64±2.92)°, 与术前的(10.80±4.31)°比较差异无统计学意义(P>0.05)。经伤椎组患者术后cobb角(1.93±5.72)°和伤椎前缘高度(31.26±4.15)mm均优于术前的(10.72±3.51)°、(18.56±4.60)mm, 差异具有统计学意义(P<0.05)。

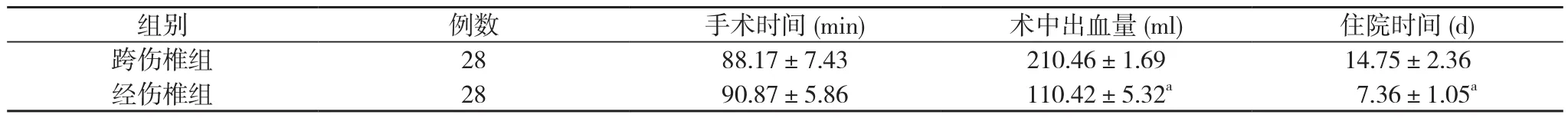

2.2 两组术中指标比较 经伤椎组术中出血量(110.42±5.32)ml、住院时间(7.36±1.05)d均少于跨伤锥组的(210.46±1.69)ml、(14.75±2.36)d, 差异具有统计学意义 (P<0.05);两组患者手术时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组术中指标比较( ±s)

表1 两组术中指标比较( ±s)

注:与跨伤锥组比较, aP<0.05

组别 例数 手术时间(min) 术中出血量(ml) 住院时间(d)跨伤椎组 28 88.17±7.43 210.46±1.69 14.75±2.36经伤椎组 28 90.87±5.86 110.42±5.32a 7.36±1.05a

2.3 两组VAS评分比较 跨伤椎组术前VAS评分为(8.7±1.2)分, 术后第1周VAS评分为(2.1±1.1)分, 术后第1周VAS评分明显低于术前, 差异具有统计学意义(P<0.05);经伤椎组术前VAS评分为(8.0±2.0)分, 术后第1周VAS评分为(2.3±1.4)分, 术后第1周VAS评分明显低于术前, 差异具有统计学意义(P<0.05);两组术前及术后第1周VAS评分比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

胸腰段脊柱为胸椎后突以及腰椎前凸的重要连接性节段, 在交通事故伤害以及高处坠落伤害中极易发生骨折现象[3,4]。胸腰段脊柱骨折后易损伤相关神经组织, 造成患者神经功能障碍, 出现肢体瘫痪等不良症状。跨伤椎固定因其术后满意度高而一直被认为是治疗胸腰椎骨折良好的固定方式, 但该手术属于间接复位, 恢复伤椎高度的效果有限[5]。随着临床医学诊疗技术的不断发展进步, 经伤椎固定治疗技术的提出和在胸腰段脊柱骨折患者中的应用弥补了传统手术治疗方式的不足, 其可有效缓解神经压迫症状, 恢复患者神经功能, 同时可保证脊柱高度, 确保患者脊柱功能性, 取得了较好的复位效果[6-9]。刘勇等[10]在研究中选取80例胸腰段脊柱骨折患者分别进行跨伤椎治疗与经伤椎治疗, 结果显示, 经伤椎治疗患者术中出血量减少, 手术时间缩短, 术后并发症状减少, 椎体高度丢失率下降, 经伤椎治疗胸腰段脊柱骨折整体效果显著, 临床应用安全性高。

本文研究结果表明:经伤椎组术中出血量(110.42±5.32)ml、住院时间(7.36±1.05)d均少于跨伤锥组的(210.46±1.69)ml、(14.75±2.36)d, 差异具有统计学意义 (P<0.05);两组患者手术时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。表明经伤椎固定对患者的损伤较小。跨伤椎组患者术后伤椎前缘高度为(32.34±5.31)mm, 高于术前的(19.08±3.65)mm, 差异具有统计学意义(P<0.05);跨伤椎组患者术后cobb角为(9.64±2.92)°,与术前的(10.80±4.31)°比较差异无统计学意义(P>0.05)。经伤椎组患者术后cobb角(1.93±5.72)°和伤椎前缘高度(31.26±4.15)mm均优于术前的(10.72±3.51)°、(18.56±4.60)mm, 差异具有统计学意义(P<0.05)。表明经伤椎固定对患者脊柱矢状位畸形的矫正更有效, 并且能够很好的防止继发性脊柱矫正度丢失。尽管两组术前及术后第1周VAS评分比较差异均无统计学意义(P>0.05), 但较好的矢状位平衡对减轻长期慢性腰背痛有着积极的影响。

综上所述, 经伤椎固定治疗胸腰脊柱椎骨折对患者创伤较小, 有效缓解术后疼痛状态, 复位效果更佳。