穴位贴敷特色护理对不稳定心绞痛病人的临床价值

吴丽美

(福建中医药大学附属第二人民医院,福建福州350011)

不稳定型心绞痛属于近年来临床上较为常见的一种心内科疾病,属于介于稳定型心绞痛和心肌梗死之间的一种病理学状态。本文研究不稳定型心绞痛患者在治疗期间接受中医穴位贴敷特色护理干预的临床价值。现将研究过程做如下内容的汇报。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选2015年11月-2017年11月在我院治疗的114例不稳定型心绞痛患者,采用数学随机列表方式,分成对照组和观察组,每组57例。对照组患者心绞痛病史 1-12年,平均(5.1±0.6)年;男性 36例,女性 21例;患者年龄 49-83岁,平均(57.8±6.4)岁;观察组患者心绞痛病史1-14年,平均(5.5±0.8)年;男性39例,女性18例;患者年龄47-81岁,平均(57.4±6.7)岁。上述自然资料数据,两组组间比较差异无统计学意义(P>0.05),所得数据可以进行科学比较分析。诊断标准:2000年制定的《不稳定性心绞痛诊断和治疗建议》[1]纳入标准:①病情符合诊断标准;②精神状态和沟通能力正常;③知情自愿参与研究;排除标准:①存在其他严重合并症;②过敏体质;③心电图无阳性指针。

1.2 方 法

对照组实施常规心脏病护理,为患者提供安静的环境,使其能够得到充分的睡眠,在最大程度上避免不良刺激;根据患者的实际情况为其安排适量的有氧运动,对病情的康复可以起到积极的促进作用,但应该避免过度的运动及娱乐活动;氧气吸入治疗需要以低流量氧气吸入模式为主,建议吸入量控制在1-2L/min之间;随环境和气温的变化注意对患者进行适当的保暖,避免由于体温水平下降导致心脏所承受的负担增加;在饮食方面应该保证做到少量多餐,使饮食结构保持合理,以清淡易消化的食物为主,尽可能多的进食高维生素、低热量、低胆固醇、低脂肪食物,避免刺激性食物的摄入;通过针对性的心理疏导,尽可能的减少大喜大悲等情绪变化。观察组在常规护理基础上实施中医穴位贴敷特色护理干预,选择心痛帖为贴敷药方,其主要方剂组成包括:黄芪30g,薤白、丹参、瓜蒌、延胡索各20g,桃仁、川芎、红花、党参、檀香各15g,五味子、没药、乳香各10,冰片5g。放置的穴位主要包括:膻中、内关、虚里、心腧穴。每天贴敷1次,每次贴敷持续12小时,两个星期为一个疗程。将其加工为散剂,添加甘油和蜂蜜,与药物混合成药丸,置于敷贴上压成药饼,贴附于相应的穴位。

1.3 观察指标

(1)护理干预前后生活质量评分;(2)病情控制效果和护理满意度;(3)并发症情况;(4)心电图检查恢复正常时间和治疗总时间。

1.4 满意度评价标准

在心绞痛治疗结束,患者出院当天,采用满分为100分的问卷,通过不记名打分的方式,调查护理满意度,90分以上者定为满意,不足90分者定为基本满意,不足80分者定为不满意[2]。

1.5 治疗效果评价标准

显效:心绞痛症状基本或完全消失,运动量适当增加后心绞痛症状也没有再次复发,心电图检查结果完全恢复正常状态;有效:心绞痛发生次数,每次发作持续时间,疼痛程度均有显著性改善,心电图检查显示,S-T段回升程度超过0.05mV,但仍然没有达到正常水平,倒置T波明显变浅或由平坦状态变为直立状态,房室或室内传导阻滞现象有明显改善;无效:患者心绞痛症状没有任何改善或进一步加重,S-T段与治疗前比较进一步降低,倒置T波程度加深,或由直立状态变为平坦状态,或由平坦状态变为倒置状态,有异位心律、房室传导阻滞、室内传导阻滞现象产生[3]。

1.6 数据处理方法

数据处理采用SPSS18.0软件,计数资料进行χ2检验,计量资料进行 t检验并以(±s)表示,P<0.05认定为差异有显著统计学意义。

2 结 果

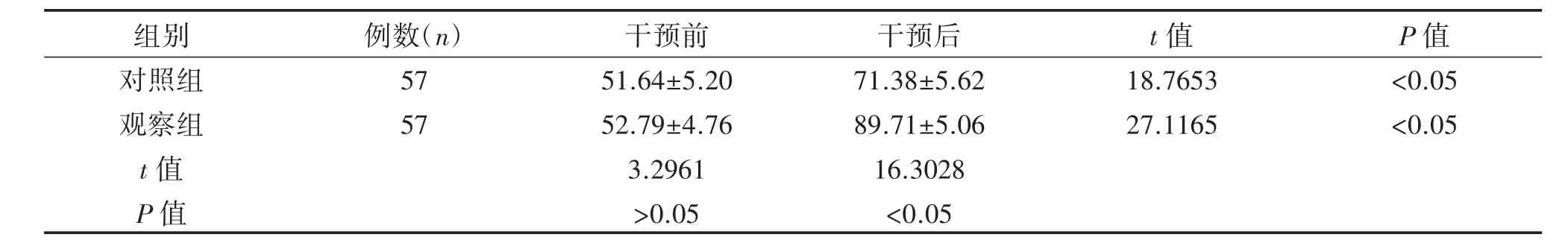

2.1 护理干预前后生活质量评分

观察组护理干预前后生活质量评分改善幅度大于对照组,组间数据差异有统计学意义(P<0.05)。详细研究数据见表1。

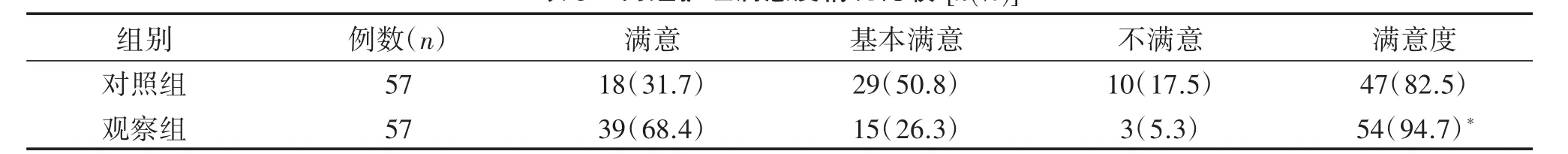

2.2 病情控制效果和护理满意度

观察组患者病情控制总有效率为91.2%,护理满意度为94.7%,均高于对照组的70.2%和82.5%,组间数据差异有统计学意义(P<0.05)。详细研究数据见表2和表3。

2.3 并发症

观察组患者并发症仅有3例(5.3%),少于对照组的11例(19.3%),组间数据差异有统计学意义(P<0.05)。

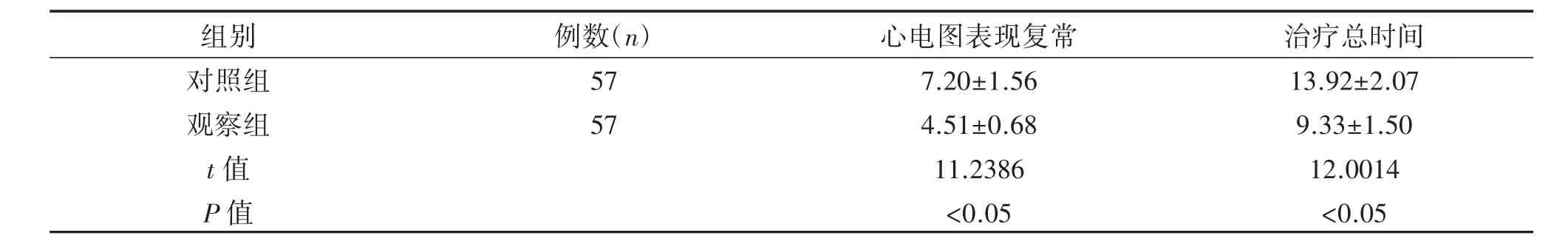

2.4 心电图检查恢复正常时间和治疗总时间

观察组患者心电图检查恢复正常时间和治疗总时间短于对照组,组间数据差异有统计学意义(P<0.05)。详细研究数据见表4。

表1 两组护理干预前后生活质量评分比较(±s)

表1 两组护理干预前后生活质量评分比较(±s)

组别对照组观察组t值P值例数(n)57 57干预前51.64±5.20 52.79±4.76 3.2961>0.05干预后71.38±5.62 89.71±5.06 16.3028<0.05 t值18.7653 27.1165 P值<0.05<0.05

表2 两组病情控制总有效率比较[n(%)]

表3 两组护理满意度情况比较[n(%)]

表4 两组心电图检查恢复正常时间和治疗总时间比较(±s)

表4 两组心电图检查恢复正常时间和治疗总时间比较(±s)

组别对照组观察组t值P值例数(n)57 57心电图表现复常7.20±1.56 4.51±0.68 11.2386<0.05治疗总时间13.92±2.07 9.33±1.50 12.0014<0.05

3 讨论

不稳定型心绞痛患者的特征性表现是心绞痛症状程度呈现进行性加重状态,新发作患者在休息或夜间状态下的心绞痛症状持续存在时间相对较长,发作的频率也会明显的增加,其病理变化过程和临床预后相对较为特殊,如果治疗不能够保证及时发展为急性心肌梗死的可能性会明显加大[4-5]。在我国传统医学理论中,不稳定型心绞痛被划分在“胸痹心痛”等疾病的范畴,随着近年来中医学在我国临床中的大力推广,其在不稳定型心绞痛治疗过程中的应用范围正在不断的拓宽,以汤药、针灸、穴位贴敷等方式最为常见,但汤药和针灸治疗,会产生一定的副作用,且治疗不是十分的方便,而穴位贴敷治疗对患者所造成的影响程度相对较轻,其治疗效果已经也得肯定,可以使患者生活和生存质量得到显著性提升[6-8]。活血化瘀、温阳通络是治疗该病的有效方法[9]。丹参、黄芪、红花等均有活血化瘀功效,膻中、内关、虚里、心腧穴等穴位有调节精神、行气通络等作用,两者通过穴位贴敷可以使药物与机体皮肤之间进行直接接触,通过皮肤渗透对特定的部位产生刺激作用,使症状程度得到有效缓解;在脏腑对病气进行调节,间接达到对心绞痛进行治疗的目的。通过进行本次研究,可以更加充分的说明,不稳定型心绞痛患者在治疗期间接受中医穴位贴敷特色护理干预,能够缩短治疗时间,减少相关并发症,大幅度改善患者生活质量,使治疗效果和护理满意度同步提升,在今后的临床工作中,可以将该项护理作为心绞痛患者常规护理模式,使中医护理的优势得到充分的发挥,使更多的患者能够从中受益。