某猪场副猪嗜血杆菌病的紧急流行病学调查

曾邦权,段博芳,郑欢莉,陈俊华,张文东,沈朝建

(1. 云南省动物疫病预防控制中心,云南昆明 650201;2. 澄江县畜禽改良站,云南澄江 652500;3. 耿马县动物疫病预防控制中心,云南耿马 677500;4. 中国动物卫生与流行病学中心,山东青岛 266032)

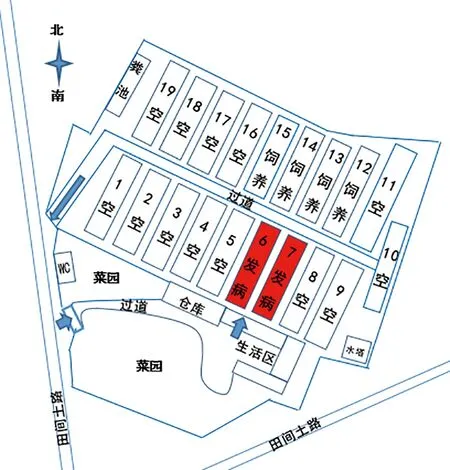

1 猪场及疫病发生概况

该猪场位于东经 103º44'32'',北纬 24º49'23'',海拔1 995.3 m,距离204省道1.3 km,周边均为农田,占地33亩(1亩=666.67 m2);共19栋猪舍(图1),每栋20栏,每栏8 m2左右;场内设施陈旧,生物安全措施缺乏,消毒通道和隔离舍未启用;圈舍卫生状况较差,直接饮用地下井水;未采取无害化处理措施,场内病死猪随意掩埋。

该猪场为育肥场。调查时,全场存栏生猪3批,共1 667头。其中:12~15栋饲养785头育成猪,6栋饲养392头仔猪(46日龄,4月24日第一批调入),7栋饲养490头仔猪(27日龄,4月26日第二批调入)。猪场雇用3名农民兼作饲养员,分别管理 6~7栋、12~13栋、14~15栋。饲养员未经任何培训,场内可相互走串,饲喂完后回家务农。

图1 猪场方位图

2017年4月27日,该场仔猪开始发病死亡,主要表现呼吸道症状。4月30日当地疫病控制部门接到报告后,对该场先后进行了两次调查。

2 方法

2.1 病例定义

2.1.1 疑似病例 2017年4月27日至5月18日,该场猪群中出现以下2个及以上症状的即定义为疑似病例:发烧、呼吸困难、耳尖皮肤发绀、腹下皮肤发绀、单肢或多肢关节肿胀、跛行。

2.1.2 确诊病例 经PCR检测为副猪嗜血杆菌阳性的疑似病例。

2.2 现场调查

通过现场调查、访谈,收集当地天气状况,以及该场地理位置、周边环境、圈舍布局、存栏情况、饲养情况、发病经过、免疫和防控等信息。

2.3 剖检及实验室检测

对6头病死猪进行剖检,查看病理变化;采集病变组织样品,进行猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪链球菌病、猪传染性胸膜肺炎、副猪嗜血杆菌病、支原体病的病原学检测。

2.4 数据分析

用Excel和Epi Info 7软件,对收集的数据进行整理分析。

3 结果与分析

3.1 时间分布

4月27日,该场4月26日刚调入的第二批仔猪(7栋)出现发病死亡;4月27—30日,进行初步诊疗;4月30日,第一次介入调查;5月1日,此前第一批调入的仔猪(6栋)出现发病;5月2日,采取干预措施;5月10日,第二次调查,病情有所控制;5月12日后,没有新病例出现;5月16日后,不再有病死猪出现。整个疫病过程中,饲养的育成猪一直未发病。疫病暴发的流行曲线见图2。

图2 猪场发病流行曲线

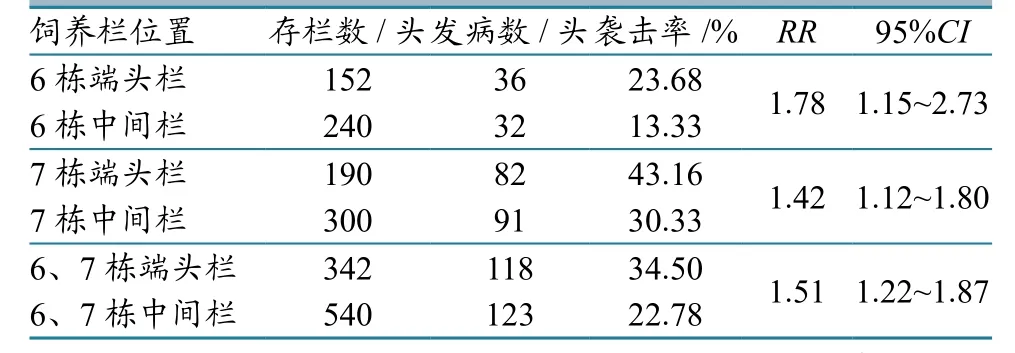

3.2 空间分布

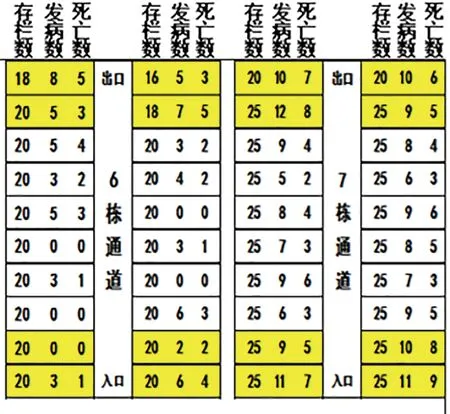

发病栋舍分布和发病栋舍内各栏具体发病情况分别见图3、图4。调查发现,此次疫病发生顺序是由7栋到6栋,并且是端头栏(图4中黄色部分)内的猪最先发病,中部栏后发病,且端头栏袭击率明显高于中间栏(表1)。发病舍端头栏仔猪发病风险是中间栏的1.51倍(95%CI:1.22~1.87)。

图3 猪场平面布局图

表1 猪舍端头栏与中间栏发病情况

图4 发病猪舍存栏、发病、死亡情况

3.3 群间分布

此次疫病暴发以日龄较小的断奶仔猪为主,日龄偏大的育成猪没有发病。不同生长日龄、饲养密度的发病情况见表2。可以看出:27日龄仔猪袭击率达35.31%,饲养密度为25头/栏的袭击率为34.0%;27日龄仔猪发病风险[2]是46日仔猪的2.03倍,饲养密度为25头/栏的猪群发病风险是≤20头/栏的1.67倍。

表2 不同日龄、不同饲养密度发病情况

3.4 剖检变化及实验室检测

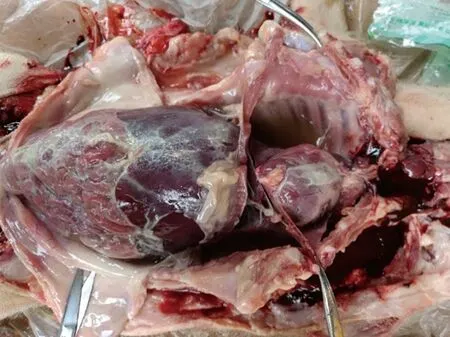

剖检可见胸腔、腹腔呈泛发性纤维素性浆膜炎:腹腔积液,肝、脾、肠浆膜有纤维素性渗出物附着,整个腹腔脏器粘连,难以分离;胸腔积液,肺、心包膜表面有纤维素性渗出物附着,肺与膈肌、胸膜、心包粘连,心包膜增厚与心脏粘连,心包腔积液,心脏呈“绒毛心”。肿胀关节腔内有积液及纤维样渗出物(图5)。

图5 病死猪解剖症状

采集6头病死猪组织样品,经PCR检测,发现6头均为副猪嗜血杆菌阳性,其中2头同时检出支原体阳性。

4 讨论

4.1 疫病特征

副猪嗜血杆菌病是由猪副嗜血杆菌引起猪多发性浆膜炎和关节炎的统称[3]。副猪嗜血杆菌是革兰氏阴性小杆菌,有15种血清型,当前在我国流行的优势血清型主要为4、5、12、13型[4]。薛国聪等[5]、司振书等[6]、王兴美[7]等报道该菌可以影响2周龄至4 月龄的猪,断奶前后和保育期是主要的感染阶段,4~6周龄往往是感染高峰期,最早可在2周龄时出现,持续至育肥早期,发病率可达40%,严重时病死率可达50%。此次疫病的发病特征、流行过程等均与上述报道相似。

4.2 发病原因

调查得知,与该养殖场合作的公司在当地没有种猪基地,需要从其他种猪场收购仔猪供给该养殖场。后续调查发现,引进仔猪的来源种猪场2017年2月曾有类似疫情发生,且引进仔猪前未进行检测,因此怀疑引进仔猪在调入前很可能已发生感染。此外,4月26日夜间至28日,养殖场所在地持续降雨,昼夜温差较大,夜间温度仅10 ℃。第二批刚调入的仔猪经长途运输到养殖场,再加上养殖场保温防寒措施落后,从而因寒冷应激,导致该批猪群先发病。7栋和6栋由同一个饲养员管理。该饲养员随意进出两栋猪舍,从而导致6栋猪群随后发病。此次事件发生顺序见图6。

图6 相关事件发生顺序

调查发现,发病的7、6栋端头栏的通风孔敞开且通道门不能正常关闭,导致端头栏仔猪受阴雨寒冷应激较中间栏严重,因此端头栏仔猪最先发病,后续中部栏仔猪才开始发病。

7栋饲养的27日龄仔猪断奶日龄较短,断奶应激较大,仔猪掉膘严重,体质弱;同时,7栋内18个栏,每栏均饲养了25头仔猪,饲养密度较大;患病仔猪未隔离,健康猪与患病猪频繁接触。这些因素的存在导致该栋舍仔猪发病和死亡情况比较严重。6栋饲养的仔猪为46日龄,体况较好,发病较轻,另外785头育成猪没有发病,这都说明该病与年龄有关。

4.3 措施干预

副猪嗜血杆菌病往往因养殖场饲养管理不善而使病情加重,影响扩大。此次疫病干预以全群投药防治为主。已发病动物由于产生纤维素性渗出,药物很难达到病灶,导致发病猪的治疗效果不理想,也说明副猪嗜血杆菌病的治疗和控制难度较大。因此,针对发病仔猪实施隔离淘汰,对其余猪只实施药物预防。采用以上干预措施后至5月17日,没有新病例发生,疫病得到有效控制。

4.4 防治

针对该病,建议做好以下措施:(1)在温度较低季节,做好端头饲养栏的防寒保暖工作,修理门窗、通风孔,增加端头饲养栏保温灯数量,延长保温灯保温时间,增加保温箱面积或个数,保证仔猪顺利过渡;(2)降低仔猪饲养密度,转移到其余栋舍饲养,对发病猪进行隔离淘汰;(3)猪群进场后免疫副猪嗜血杆菌二价灭活苗,做好营养保健,定期投药进行药物预防。

5 结论

综合流行病学调查和实验室检测,确定此次疫病暴发由副猪嗜血杆菌引起。寒冷应激、生长日龄短、饲养密度大是重要的风险因素,其共同作用导致了疫病发生。为防止该病发生,建议做好猪群的防寒保暖,降低饲养密度,及时进行疫苗免疫和定期药物预防等工作。